da Sergio Bernardini | Apr 2, 2017 | DISINFORMAZIONE E PROPAGANDA, IMPERDIBILI

“La fede comincia là dove la ragione finisce” (Soren Kierkegaard)

“Un fatto perde la sua oggettività nel momento stesso in cui manifestandosi viene osservato da un testimone, entra a far parte della sua esperienza e diventa racconto”

La frequenza con cui ultimamente si sente parlare di “fake news” e disinformazione è l’indice della presa di coscienza di un fenomeno le cui possibili influenze sulla scena sociale sembrano assumere una rilevanza tale al punto da alterare il consenso politico e persino i risultati delle scelte elettorali in alcuni casi eclatanti.

Ipotesi che creano un grande fermento sia nella parte politica che nei principali player dell’informazione online come Google, Facebook e Twitter in merito al tipo di provvedimenti da adottare che spaziano dalle soluzioni tecniche, legislative e sanzionatorie; bisognerà poi valutarne l’efficacia nel tempo.

Intanto è opportuno fare una distinzione tra le parole di “fake news”, disinformazione e propaganda che spesso vengono impropriamente usate come sinonimi:

-

-

- Le “fake news” sono notizie che in genere usano toni di sensazionalismo, esagerando o in alcuni casi falsando il fatto cui si riferiscono; all’origine sono nate per generare “clickbaiting”1 e quindi profitti pubblicitari, e in linea di massima sono facilmente smascherabili a meno di essere abbastanza “sprovveduti” (famoso il post condiviso su Facebook dove in una votazione al senato si contavano più di 400 voti complessivi!!);

- la propaganda è il tentativo deliberato e sistematico di plasmare percezioni, manipolare cognizioni e dirigere il comportamento al fine di ottenere una risposta che favorisca gli intenti del propagandista” (Victoria O’Donnell – 1986);

- la disinformazione è una comunicazione costruita consapevolmente su informazioni false o fuorvianti che alterano la realtà e influenzano l’opinione dei lettori su un argomento (tratta da http://www.andreaminini.com/comunicazione/disinformazione/).

Le sottili sfumature che sottolineano le differenze tra i termini ne mutano sostanzialmente significati e obiettivi sociali, ma in estrema sintesi mentre le fake news puntano a effetti strumentali di breve tempo e di limitata portata, la disinformazione “alterando” consapevolmente la realtà mira ad un cambiamento di opinione, cambiamento che la sistematicità della propaganda tenta di rendere più o meno esteso e duraturo per asservire fini di un sistema di potere o di controllo.

Focalizzandosi sulla disinformazione, questa consiste di norma in una costruzione molto più raffinata, complessa ed al tempo stesso più subdola delle fake news, assai difficile da smascherare perché spesso richiede competenze approfondite e/o la disponibilità di dati originari che il lettore non ha.

Di norma la disinformazione si annida proprio nella capacità di falsare il nesso di causalità di un fatto, che spesso si concretizza nelle modalità di trattazione e selezione di dati o situazioni originarie, aspetto che nella notizia non viene quasi mai sufficientemente esplicitato.

Per questo l’efficacia della disinformazione si fonda sulla credibilità acquisita dalla fonte specialmente verso il suo lettore modello, il cui bias è incline ad accettare le tesi esposte verso le quali adotta un “atto di fede” che trasforma dati parziali in verità assolute, sospetti in prove inconfutabili.

Argomentare per disinformare

Sono estremamente numerose le tecniche di argomentazione o dispositivi retorici utili a costruire disinformazione che B. Ballardini descrive nel testo “manuale di disinformazione”, sulle quali si può operare una sintesi classificandole in base all’oggetto cui le argomentazioni si indirizzano:

- argomentazioni mirate a screditare o erodere la credibilità di un soggetto al fine di indebolirne le tesi;

- argomentazioni centrate sul contesto che affermano relazioni tra eventi sulla scorta di generalizzazioni e correlazioni di fatti basate su analogie ma senza una reale prova;

- argomentazioni basate sull’approvazione sociale e mirate ad enfatizzare stereotipi, convinzioni diffuse, abitudini per affermare la verità di alcune tesi;

- argomentazioni che tendono a validare una tesi sul riferimento a principi di autorità o a miti fondativi come la virtù della povertà, la ragione del potere, l’efficacia di una tesi perché basata sul nuovo o sul vecchio a seconda le circostanze;

- argomentazioni mirate ad alterare la costruzione della tesi attraverso la manipolazione e inversione di premesse e conclusioni, nell’introdurre o togliere elementi rilevanti a validare la tesi, etc.

Ribadisco che si tratta di una semplificazione tendente soltanto a dare elementi orientativi ma che non ha pretesa di esaustività perché la complessità e varietà di questi aspetti non può essere esposta in questa sede.

Anziché soffermarmi sulle tecniche, sulle quali molti autori hanno scritto e di cui sono reperibili molti contributi, vorrei invece aprire uno spiraglio su una prospettiva alternativa che riguarda aspetti che si verificano all’origine della disinformazione e sul modo in cui questa agisce sulla mente.

La relazione tra fatto, notizia e narrazione

Un passo indietro per riflettere sul concetto stesso di notizia che può essere definita come la descrizione di un avvenimento in corso o concluso, data da un giornalista attraverso un medium.

Un fatto per diventare notizia deve possedere il requisito fondamentale della “notiziabilità”, deve cioè essere interessante per il pubblico destinatario, deve “far notizia”.

In merito al concetto di notiziabilità, U. Volli (Manuale di Semiotica) afferma che esistono due grandi fattori origine di notizie: il difetto di razionale connessione logica (l’uomo che morde il cane), oppure l’esistenza di una causalità degradata (il cane randagio che morde l’uomo ove il fatto sta nella causa del randagismo).

In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad un’anomalia rispetto all’ordine comune delle cose, alterazioni rispetto ad un concetto di normalità che è in sostanza un costrutto culturale (normalità/anormalità) basato su una larga condivisione di conoscenze soggettive che fanno parte delle rappresentazioni sociali.

Ma quest’ultimo aspetto non può essere separato da una delle prospettive più ricche della psicologia sociale che si ricollega all’approccio scientifico di A. Smorti (Narrazioni, 2007) secondo il quale l’uomo ha la tendenza innata a memorizzare la propria esperienza del mondo in forma narrativa, attività cognitiva che riguarda il modo di categorizzare le informazioni e i ricordi della nostra mente.

Sulla scorta di tale presupposto è improbabile che il lettore percepisca la notizia di un fatto esclusivamente per come viene enunciata, ma che viceversa la elabori dandole la struttura di una storia, completandola laddove manchino degli elementi avvalendosi delle esperienze del passato, in modo che questa possa essere memorizzata nella sua mente.

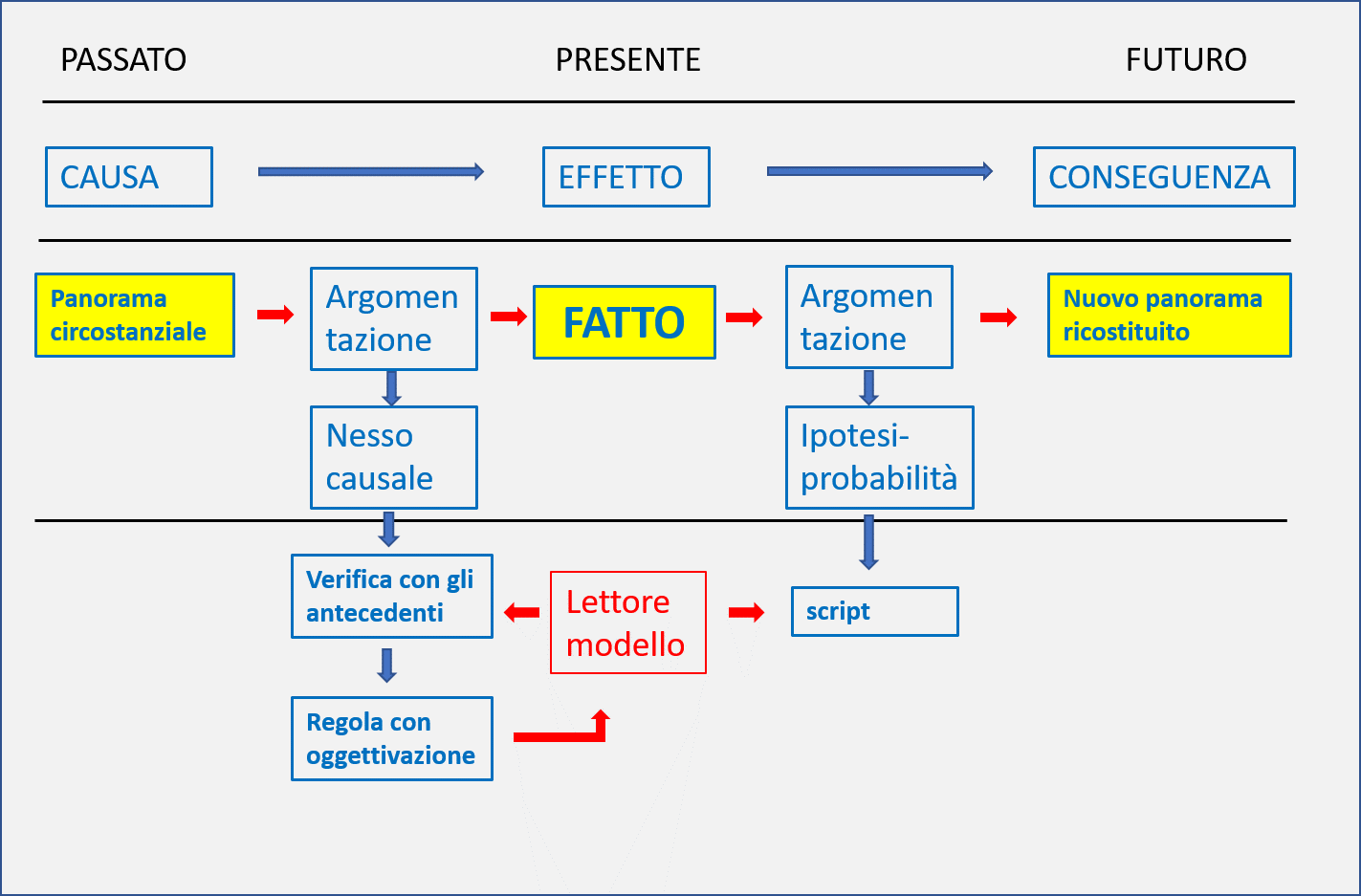

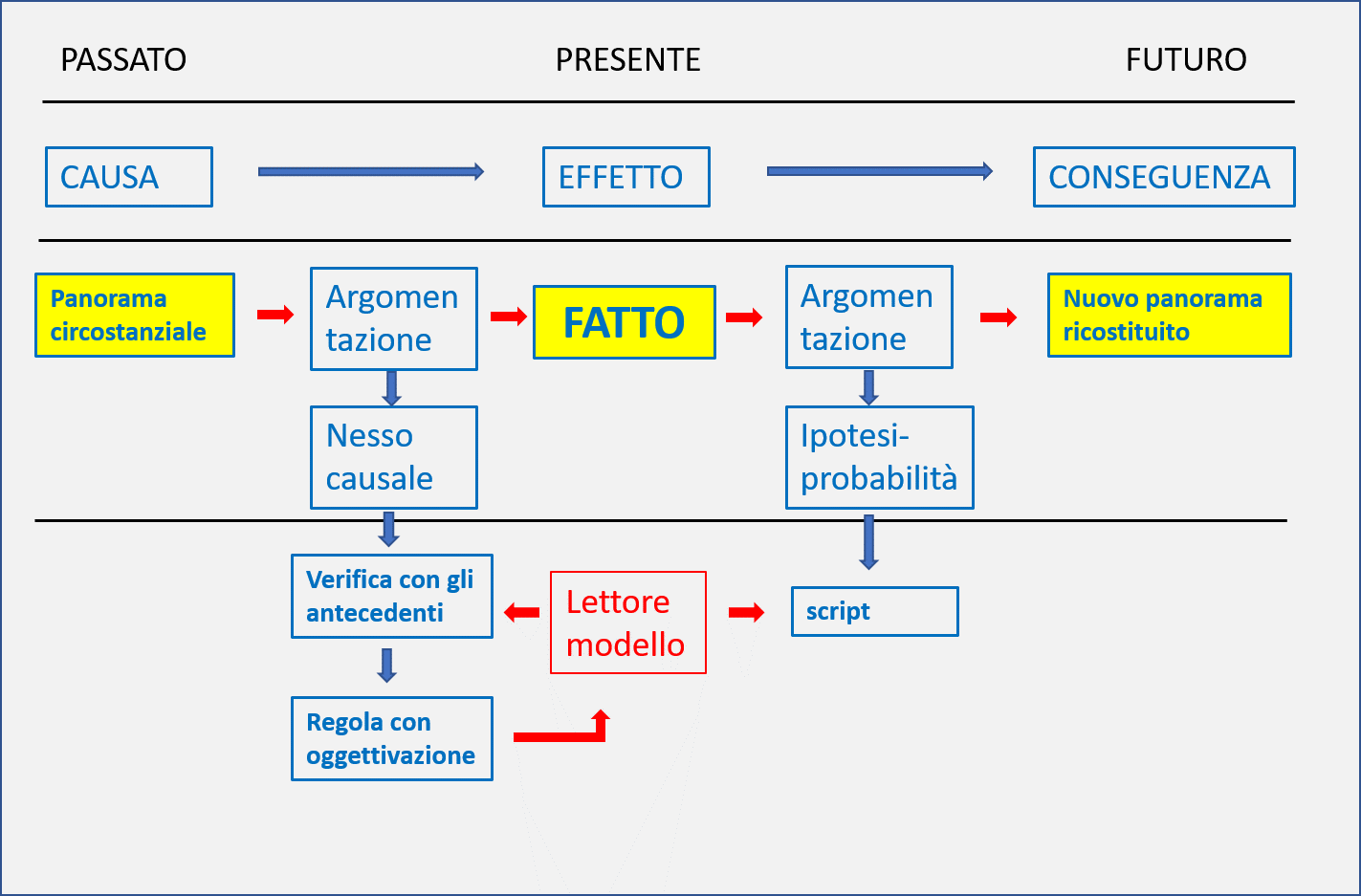

In questo modo una notizia strutturata in forma narrativa, di fatto implica una proprietà diacronica che anche se non esplicitata, prevede l’esistenza di un contesto o panorama circostanziale (passato) che prelude al verificarsi di un fatto (presente) con il quale intrattiene un nesso causale, dal quale consegue la logica capacità di produrre conseguenze nel futuro (una tesi sulla particolare struttura narrativa di una notizia è esposta nell’articolo “La tragedia dei treni di Andria…”).

Riepilogando, la notizia diventa il racconto di una storia che implica aspetti passati, presenti e futuri, a volte chiaramente esplicitati, in altre sottintesi se ritenuti già noti al lettore modello, messi in relazione attraverso delle argomentazioni.

Conseguentemente anche a quanto riportato nel paragrafo precedente, è proprio nelle argomentazioni utilizzate per mettere in relazione queste tre fasi che si può originare disinformazione, alterando il rapporto tra la causa, l’effetto e le possibili conseguenze.

Nella figura che schematizza l’arco temporale all’interno del quale si concretizza un fatto, i due momenti che permettono una maggiore “soggettività” sono quelli che si fondano sulle argomentazioni utilizzate per affermare il nesso causale e il ragionamento logico-deduttivo che consente di fare una previsione sulle conseguenze.

Ad esempio nel raccontare un’alluvione dovuta a piogge molto intense, il panorama circostanziale implicherà probabilmente nessi causali quali l’eccesso di cementificazione, oppure la mancata manutenzione dei corsi d’acqua o ancora il malcostume e la corruzione nelle concessioni edilizie o i cambiamenti climatici.

Gli effetti del fatto potranno consistere nei danni, nelle difficoltà create alla popolazione o peggio ancora nelle vittime occorse.

Le conseguenze potranno essere ipotizzate nella stima dei danni provocati, o nei danni all’economia o magari nella perdita di posti di lavoro e via dicendo.

Normalmente per gli eventi importanti nessuna testata giornalistica liquida la questione con un solo pezzo, pertanto il racconto diventa in realtà la somma di tutti gli articoli fatti sull’argomento in una unità di tempo relativamente breve, tuttavia non necessariamente il livello di dettaglio sul panorama circostanziale o sulle conseguenze future sarà esaustivo.

In tal caso il lettore modello provvederà in proprio a completare la storia facendo ricorso agli antecedenti2 per quanto riguarda il panorama circostanziale, agli script3 relativamente alla determinazione delle possibili conseguenze.

Il punto è che molto spesso script e antecedenti non sono il frutto delle esperienze dirette e soggettive del lettore, ma la risultante di queste e delle costruzioni giornalistiche del passato, con tutte le incognite di oggettività del caso.

Considerando l’esempio fatto dell’alluvione, ognuno dei nessi causali citati può essersi verificato nel passato, per cui l’autore dell’articolo farà la sua ricostruzione affermando o ipotizzando delle cause.

A questo punto i processi cognitivi del lettore si attiveranno per verificare se nella sua memoria esistono storie simili e se quindi il contenuto della notizia sia “verosimile”.

Se troverà degli antecedenti simili alla situazione raccontata ne costruirà una regola con oggettivazione, ritenendo valido il nesso causale senza bisogno di particolari prove da parte del giornalista/narratore, creandosi i presupposti per classificare nello stesso modo gli eventi simili che dovessero verificarsi successivamente.

Al tempo stesso il giornalista nell’ipotizzare conseguenze future, frutto di deduzioni logiche fondate su una relazione di probabilità, tenderà a fare affidamento agli script, ovvero schemi di comportamento/azione già verificatisi in casi precedenti e ritenuti altamente probabili e funzionali, schemi già in possesso delle esperienze del lettore.

In teoria bisognerebbe avere la capacità di tenere ben distinti il fatto o evento (che è oggettivo solo nel tempo e nello spazio in cui si manifesta e che perde immediatamente questa proprietà nel momento in cui entra a far parte del racconto di qualsivoglia testimone oculare o articolo giornalistico), dagli elementi aggiunti per dare una forma espressiva al suo racconto.

Infatti la sua forma espressiva sarà il frutto del processo interpretativo del narratore che se operatore professionale dell’informazione la trasforma in notizia secondo i “criteri produttivi”4 della testata giornalistica così da renderla fruibile per il proprio lettore modello, il quale la decodificherà e memorizzerà attribuendole significato in armonia alla propria enciclopedia di conoscenze.

Per questo motivo tacciare una notizia di disinformazione spesso diventa difficilmente oggettivabile e profondamente opinabile, perché questa si forma al di fuori della manifestazione di un fatto/evento ed è inevitabilmente il frutto di processi interpretativi assolutamente soggettivi che si fondano nel mettere in relazione un fatto con rapporti di probabilità con ciò che lo ha preceduto e con ciò che lo seguirà.

Va da sé quindi che la disinformazione per attecchire ha bisogno di collegarsi ad un “mainstream” di stereotipi e convinzioni sociali diffuse che è giusto definire con il loro vero nome di rappresentazioni sociali.

Per la nostra alluvione ad esempio sarà facile ipotizzare un nesso causale derivante dagli eccessi di cementificazione dovuti alla corruzione politica, così come non sarà difficile diffondere l’indiscrezione di aumenti delle tasse per far fronte ai danni; sarebbe invece molto più difficile affermare un nesso causale dovuto a fenomeni ciclici geologici eccezionali, così come far credere che l’Amministrazione locale avesse accumulato risorse in precedenza per far fronte al problema e che i lavori di ripristino potrebbero generare un aumento dei posti di lavoro.

Pertanto è un po’ superficiale pensare che la disinformazione si riconduca ad un certo tipo di notizie più o meno sapientemente manipolate, perché dove queste non trovino una rappresentazione sociale condivisa non sarebbero in grado di produrre alcun effetto.

La sua potenza e pericolosità invece si annida nella costruzione progressiva e paziente, come in un gigantesco puzzle da realizzare in tempi più o meno lunghi, di rappresentazioni sociali dove i singoli individui hanno sviluppato una serie di copioni preconfezionati che li guidano a ragionamenti deduttivi indirizzati.

La diffusione di certi stereotipi e schemi di ragionamento attraverso i mass media, effetto dilatato a dismisura dalla presenza dei social media, provoca la formazione di una psicologia collettiva che ha molte similarità con la psicologia della folla, dove si instaurano processi di regressione e rifiuto della conoscenza a favore di semplificazioni specie se condivise dai più, nella convinzione che quelle rappresentino la verità.

Per tali motivi un’analisi approfondita dell’argomento è possibile solo considerandolo sotto un’ottica interdisciplinare che prenda in considerazione non solo le comunicazioni di massa ma anche i principi della psicologia e il funzionamento della memoria narrativa, le tecniche dell’argomentazione retorica e le socio-semiotiche circolanti in un contesto in uno specifico momento.

A titolo di esempio mi soffermerò su un caso sociale anziché politico, in modo da evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni, anche se forse l’argomento avrebbe solleticato ben altri temi da analizzare come casi di studio.

Un esempio per riflettere

I tre ritagli che vediamo nelle immagini si riferiscono ad un tema che si ripropone sui media con una certa periodicità: il confronto degli stipendi tra donne e uomini.

Nei primi due si afferma che le donne guadagnano meno degli uomini, fatto in linea di massima accettato come vero; nel terzo un politico intervistato rompe il mainstream ricorrente affermando che in realtà questa differenza viene originata dal fatto che le donne facciano meno straordinari degli uomini perché vogliono stare più vicine alla famiglia.

Sono due informazioni che specialmente leggendo i titoli appaiono opposte tra di loro, e il giudizio di valore che il giornalista aggiunge nel terzo riquadro, bollando come scioccante l’informazione, pesa non poco.

In questo caso la critica diffusa ha bollato l’affermazione del leghista come folle e sessista sulla falsa riga della “svalorizzazione” del concetto creata dal giornalista nel titolo.

In realtà in nessuna delle notizie riportate, anche per evidenti ragioni di spazio, apparivano le tabelle dati con il totale di occupati, le categorie, le ore globali lavorate, le retribuzioni in valori assoluti e medie, gli aspetti modali rilevati, le correlazioni e via dicendo, dati statistici che avrebbero permesso ad un qualunque lettore volenteroso di approfondire l’informazione e farsi la propria opinione con i dati origine.

In tutti e tre gli articoli, assai brevi, qualche dato insufficiente a spiegare il fenomeno ed al limite della contraddittorietà in alcuni passaggi.

Quindi come hanno operato i nostri informatori?

In sostanza le due informazioni possono essere non solo entrambe “vere” ma addirittura complementari, nel senso che potrebbero provenire anche dalla stessa base dati, che l’una potrebbe integrare l’altra nella descrizione di un fenomeno, ma che nel lavoro di sintesi delle informazioni i nostri informatori si sono serviti di dati parziali, non sapremo mai se per errore o volontariamente.

Certo, potendo disporre dei dati origine, avendo la volontà e la capacità di leggerli e di correlarli, poter conoscere il criterio utilizzato nel costruire l’informazione data sarebbe la soluzione migliore, ma c’è da chiedersi quanti sarebbero in grado di farlo? Avremmo il tempo sufficiente per farlo? Ci sarebbe sufficiente spazio nei media per ospitare la completezza dell’informazione?

Le risposte possiamo darcele autonomamente e d’altronde a pensarci bene spesso non si può pubblicare una tabella, semplicemente perché nella tabella non c’è notizia, o per meglio dire, non c’è narrazione.

Appare chiaro quindi che la fruizione di una notizia richiede un credito di fiducia verso il giornalista/narratore e verso la testata giornalistica che la riporta, così come appare logicamente spiegato il meccanismo circolare che costruisce questo rapporto di fiducia con l’informatore e il proprio bias strutturato sulle conoscenze apprese, gran parte delle quali attraverso i media.

Tornando al nostro caso/esempio poiché legislazione e contratti collettivi non consentono la discriminazione di genere, il problema che determina l’effetto, la differenza di stipendi, potrebbe forse annidarsi in altri aspetti che potrebbero persino essere più importanti.

Non avendo dati originari non mi schiero certamente né dall’una, né dall’altra parte, mi è sufficiente rilevare due aspetti contraddittori in attesa magari di dati veri e non di “racconti”.

Quello che vorrei sottolineare è che i due nessi causali hanno un diverso potenziale di influenza sull’opinione pubblica: nella versione più gettonata dal mainstream corrente, si reitera più o meno frequentemente il concetto utilizzando dati parziali che comunque aumentano salienza e risonanza del tema sull’opinione pubblica.

Il secondo nesso invece viene rigettato e screditato aprioristicamente, delegittimando la fonte prima ancora di averne verificata l’eventuale infondatezza.

Cosa comporta dunque la rimozione di un nesso causale e l’adozione “tout court” di un altro?

Il caso della discriminazione di genere in questo contesto si unisce facilmente ad altri temi contigui come le violenze sulle donne e via dicendo, creando di fatto una pressione dell’opinione pubblica sul legislatore (l’effetto “priming” sulla politica) che in conseguenza di spinte emotive magari legifererà aggiungendo norme in linea di massima già esistenti che, la storia ci insegna, di fatto non cambieranno nulla.

Invece il rigetto del nesso causale “alternativo”, qualora ne fosse stata verificata la fondatezza, azzera una riflessione più che mai necessaria sull’organizzazione e sull’efficacia del “welfare”, tema senz’altro di non secondaria importanza e dove gli spazi di intervento potrebbero essere assai più ampi.

Questo esempio ed il ragionamento ipotetico fatto sono serviti soltanto a mettere in evidenza un possibile modo con cui può concretizzarsi disinformazione e quali distorsioni possa produrre nell’ambiente, anche in presenza di buona fede da parte dei giornalisti/narratori. Basta proiettare questo su aspetti più complessi e delicati per rendersi conto della potenza dello strumento.

Conclusioni

Sicuramente non bastano poco più di 3.000 parole per spiegare esaustivamente un aspetto così complesso, tuttavia penso di aver introdotto aspetti importanti su cui riflettere seguendo percorsi alternativi.

In conclusione la disinformazione è sempre esistita e sempre esisterà perché potenzialmente endemica alla soggettività dell’informazione e del racconto in essa contenuto, e due sono i macro fattori su cui si poggia, uno di carattere cognitivo, l’altro di tipo contestuale.

Nei fattori cognitivi troviamo:

- i meccanismi di funzionamento della memoria che tende ad organizzare fatti e conoscenze in forma narrativa anziché in forma di dati;

- l’esigenza di semplificare un flusso di informazioni enorme diventato ormai inverificabile anche da parte degli operatori professionali dell’informazione porta a preferire la sintesi, i titoli, piuttosto che l’analisi seguendo quindi stereotipi ed idee comuni molto più semplici da organizzare;

- l’impossibilità di discernere tra ciò che è vero o verosimile, manipolato o inventato, comporta fenomeni regressivi dove è più semplice seguire il proprio gruppo, credere a ciò che conferma i nostri giudizi, valori e simpatie, radicalizzando le posizioni all’interno delle proprie “cerchie” virtuali;

- la convinzione diffusa di vivere in un contesto globalizzato dove la situazione sociale ha sviluppato diffidenza e sfiducia nelle fonti informative ufficiali, genera una reazione che porta a farsi affascinare dall’indiscrezione come possibile segno di verità nascoste dagli organi ufficiali.

Nondimeno il contesto offre un sostanzioso nutrimento al fenomeno della disinformazione attraverso:

- le nuove tecnologie e i nuovi canali di comunicazione come i social media che hanno aumentato a dismisura velocità e capacità di diffusione dell’informazione;

- il cambiamento di alcuni principi basilari del sistema delle comunicazioni di massa dove l’informazione non si propaga più solo dall’alto in basso ma con sistemi cosiddetti a rete;

- il sistema di “gate keeper” è stato di fatto superato perché ormai i grandi network non detengono più il monopolio dell’informazione, visto che uno smartphone è sufficiente per documentare un fatto e creare informazione; non essendo più in grado di arginare la notizia di un fatto il loro ruolo si trasforma in “distributori all’ingrosso” di informazione che organizzano in forma e sequenza narrativa;

- i social media sono diventati sede di sterminate ed incontrollabili piazze virtuali dove ogni “cerchia” discute, costruisce e metabolizza i propri significati sociali, un effetto “box chamber” che diffonde le interpretazioni più che i fatti.

C’è un bel po’ di carne al fuoco per rendersi conto della delicatezza del fenomeno e di come sia pressoché impossibile pensare di arginarlo; tanto vale cercare almeno di essere consapevoli del suo funzionamento e del perché ci si trova, più o meno volontariamente, all’interno di correnti di pensiero che in alcuni casi sono, ed è un eufemismo, “scarsamente razionali”.

“ogni particolare narrazione di una violazione dalla norma fonda una tradizione e diventa il nucleo di un genere narrativo su come il mondo è (Amsterdam – Bruner – 2000)

1 Generalmente il clickbait si avvale di titoli accattivanti e sensazionalisti che incitano a cliccare link di carattere falso o truffaldino, facendo leva sull’aspetto emozionale di chi vi accede. Il suo obiettivo è quello di attirare chi apre questi link per incoraggiarli a condividerne il contenuto sui social network, aumentandone quindi in maniera esponenziale i proventi pubblicitari (f.te Wikipedia)

2 Gli antecedenti sono definibili in sintesi come esperienze e conoscenze precedenti, presenti nella memoria, a cui si fa ricorso per interpretare e decodificare fatti e comportamenti che ci appaiono incongruenti e non chiaramente esplicitati; il concetto è ampiamente trattato nel testo Psicologia Culturale – A. Smorti – 2003 – Carocci ed.

3 Gli script sono definibili in sintesi come generi narrativi in cui siano stato interiorizzati schemi sequenziali di fatto-problema-soluzione che possono essere applicati a narrazioni di cui non si conoscono ancora le conseguenze finali; il concetto è ampiamente trattato nel testo Psicologia Culturale – A. Smorti – 2003 – Carocci ed.

4 Per criteri produttivi vds M. Wolf – Teorie delle comunicazioni di massa – Bompiani

Facile dire fake news. Guida alla disinformazione

http://mondos-porco.blogspot.it/2015/04/i-mass-media-armi-di-disinformazione-di.html

da Sergio Bernardini | Feb 7, 2017 | NARRAZIONI SOCIALI

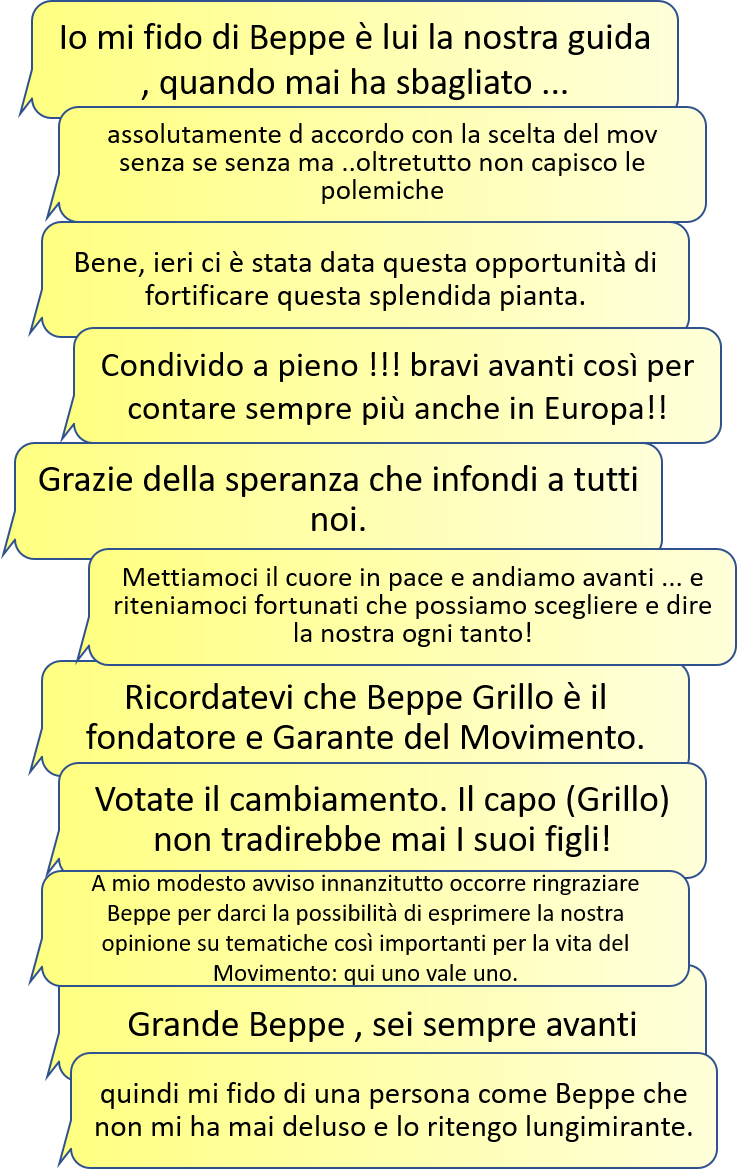

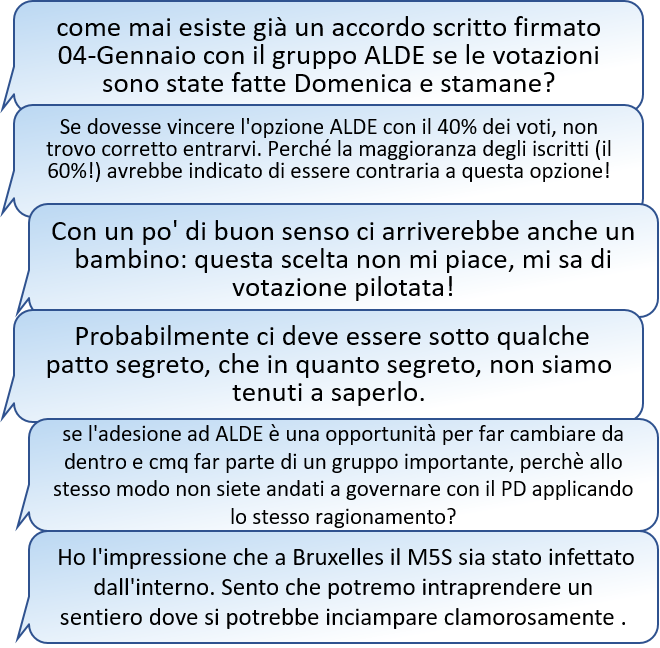

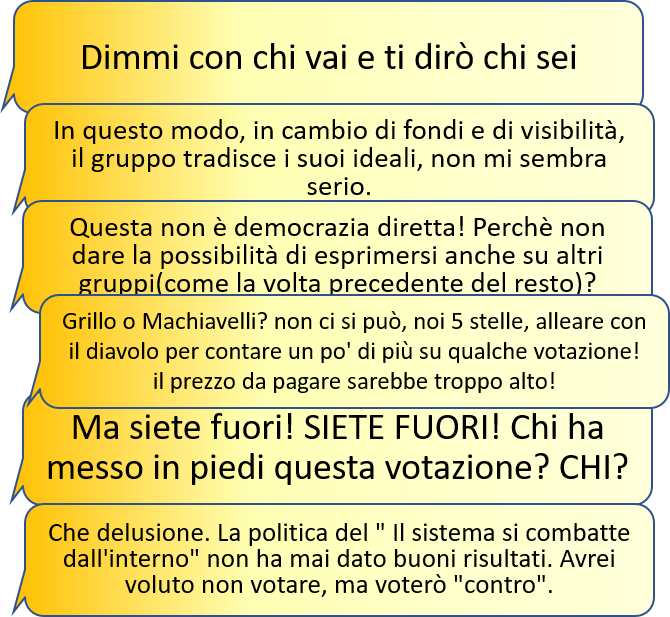

Un’esplorazione tra ideali e pragmatismo, malumori e dedizione tra i sostenitori del Movimento all’indomani della controversa questione sulla possibile adesione al gruppo europeo ALDE, attraverso i commenti espressi sul blog di Beppe Grillo. Quasi 1.000 commenti tra argomentazioni, opinioni, delusioni e dichiarazioni di fede che offrono una istantanea sugli atteggiamenti dei sostenitori

Credo che Renzi sbagli profondamente nel definire il Movimento 5 Stelle un algoritmo, evidentemente considerandolo solo per la sua struttura organizzativa, perché leggendo i commenti dei sostenitori del movimento, si percepiscono convinzioni ed atteggiamenti che hanno significati di assoluto interesse per una lettura del sociale.

In questi contenuti infatti si comprende abbastanza bene quali siano i fattori che motivano ed influenzano scelte ed azioni dei sostenitori nel medio e lungo termine più di quanto possa fare una struttura organizzativa di partito.

Chiarisco subito che questo scritto non è e non vuole essere un’analisi politica del fatto in questione e delle sue conseguenze future, ma soltanto una ricerca sociale che si pone l’obiettivo di saperne qualcosa in più sul sistema di credenze raccolto in una piazza virtuale, che è sicuramente parte delle narrazioni quotidiane del momento.

In questi commenti infatti, ancorché originati su uno specifico momento, si possono intravedere tracce significative del sistema di rappresentazioni sociali, di quali siano gli ancoraggi con il quale i nuovi fatti vengono metabolizzati, quali siano i sistemi di valori di riferimento di simpatizzanti ed attivisti del movimento.

In tal modo si possono intuire quali siano le convinzioni, i sogni e gli immaginari collettivi di un’aggregazione di consenso che si è formata nel giro di pochi anni e la cui identità è ancora da sedimentare, ma che tuttavia esprime atteggiamenti e scelte politiche in modi a volte anche veementi.

Nell’esame di questi commenti, pur mantenendomi alla larga da qualunque valutazione politica, emerge abbastanza chiaramente che la motivazione basilare degli aderenti al movimento sia rappresentata dalle profonde delusioni provate negli schieramenti in cui si erano fino ad ora riconosciuti e che la loro provenienza sia assai disparata, in alcuni casi palesemente opposta, così come appaiono sostanziali differenze nel modo di intendere l’azione politica, improntata al pragmatismo per alcuni, animata dagli ideali in altri.

Mi viene in mente il libro di Serge Moscovici “La fabbrica degli dei”, nel quale lo psicologo francese in un discorso molto articolato asseriva in sostanza come l’agire sociale spesso non sia il frutto del pensiero razionale ma il risultato di scelte fideistiche che poi vengono in qualche modo razionalizzate dagli individui.

Un ragionamento la cui complessità non si può certo spiegare in tre righe, ma il cui fondamento si presenta quando in alcuni commenti, pur partendo da tesi diametralmente opposte, si va a convergere su questioni e punti di vista che sono argomentati e razionalizzati giungendo alla fine alle stesse conclusioni.

D’altronde, avendo memoria della storia politica degli ultimi decenni, non sarebbero facilmente spiegabili fenomeni opposti come gruppi molto stabili dell’elettorato di alcuni partiti, il cosiddetto “zoccolo duro”, che fa il paio con spostamenti molto forti, sorta di fenomeni “migratori” concentrati in tempi ristretti, verso neonati movimenti.

Al di fuori da interpretazioni politologiche, su cui ribadisco di non voler entrare, sono fenomeni che trovano spiegazioni nei principi di identità, formazione e appartenenza ai gruppi, propri delle scienze sociali, che possono venir potenziati da strategie comunicative adeguatamente contestualizzate ed in tal senso rinvio ad un testo molto interessante in merito (Marketing Moving – G. Ceriani – Angeli 2004).

Fatta questa lunga premessa, vediamo ora che cosa è emerso dai commenti inclusi al post pubblicato sul blog del Movimento 5 Stelle dove si invitavano i “commentatori certificati” ad esprimersi in merito alla possibile uscita dal gruppo di deputati europei dell’ EFDD e la conseguente adesione al gruppo ALDE.

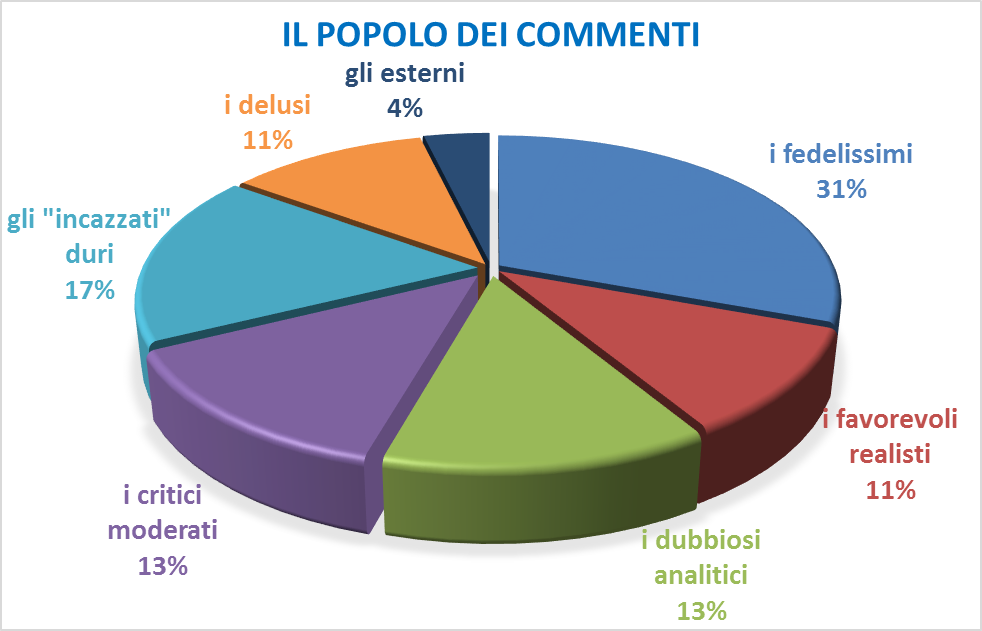

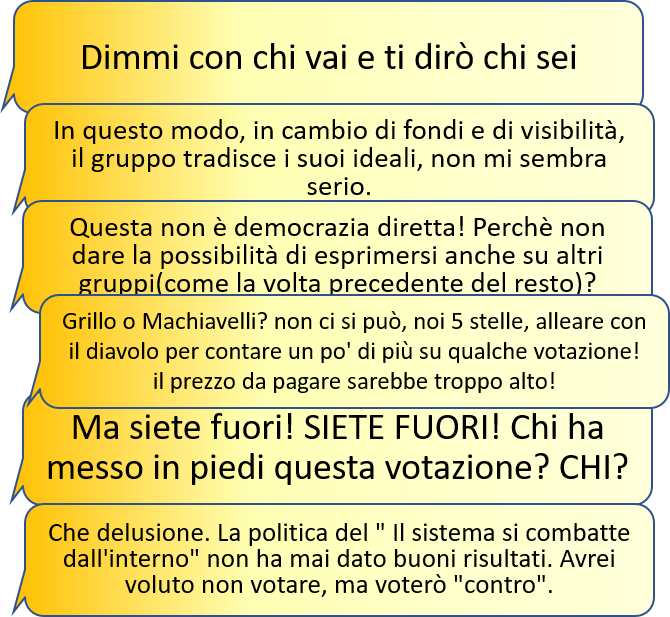

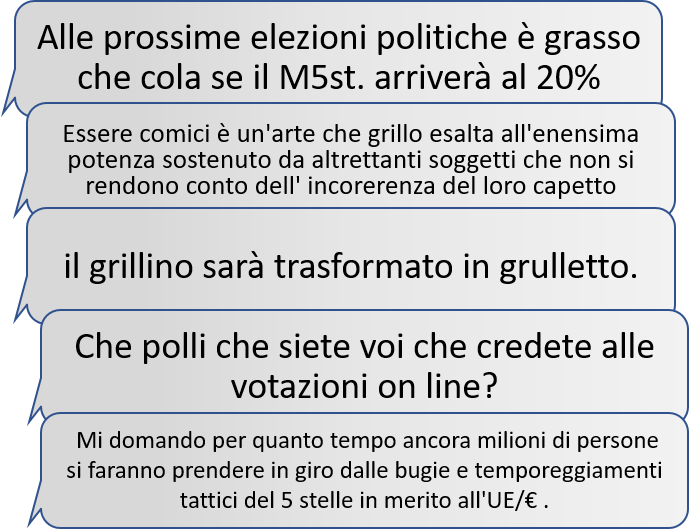

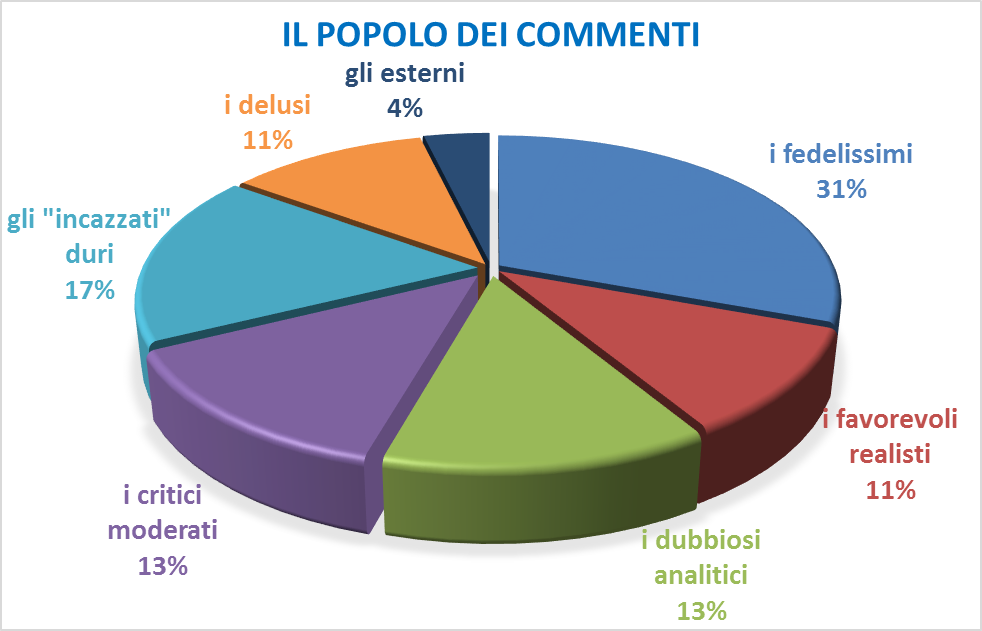

Leggendo i commenti emerge immediatamente che una categorizzazione basata su un generico “favorevoli” o “contrari” e/o “delusi” sarebbe un po’ superficiale e che una descrizione più approfondita degli stati d’animo emersi richiede un maggior dettaglio.

Senza voler esagerare nelle distinzioni, le parole lasciano intravedere una diversità di atteggiamenti che possono essere categorizzati in sette diverse classi di seguito descritte:

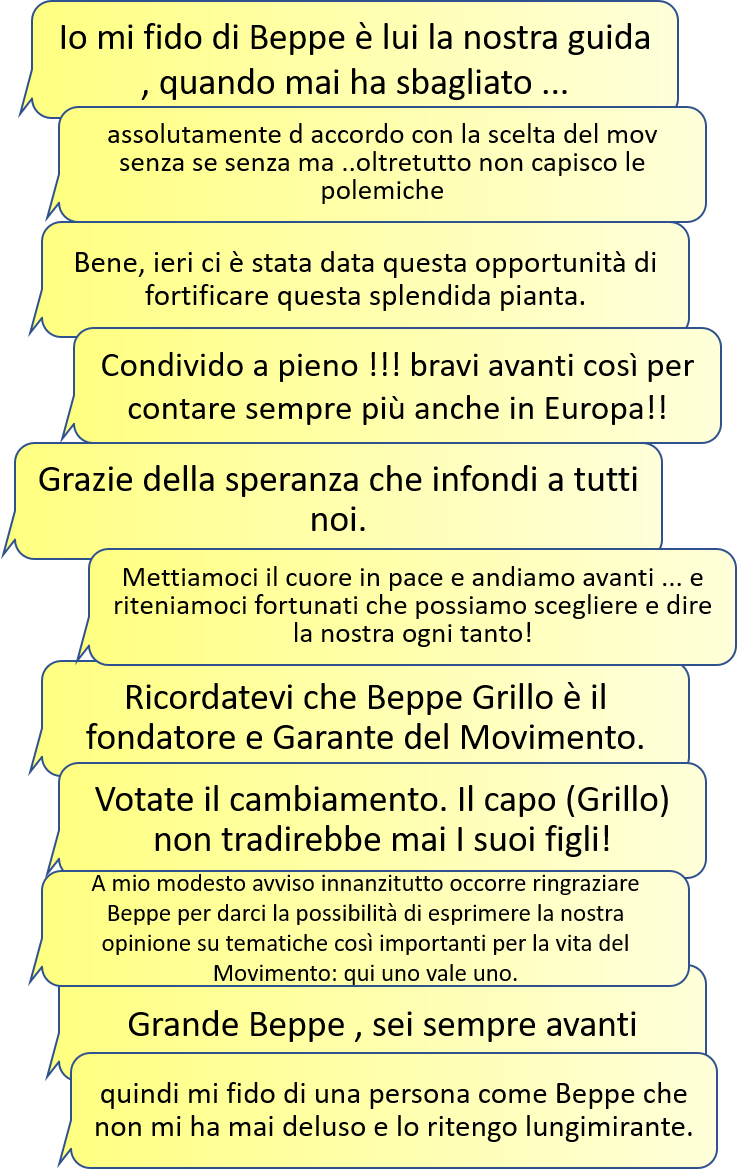

- I fedelissimi: il gruppo di coloro che manifestano fiducia cieca nei principi del movimento e soprattutto si fidano senza riserve del capo “spirituale” individuato nella figura di Beppe Grillo, ne approvano l’operato razionalizzando qualunque sua scelta anche se la stessa dovesse apparire contraddittoria; rifiutano, anche con una certa veemenza, qualunque critica e chiunque si esprima in modo diverso, spesso bollandolo con spregio nei termini ormai codificati del dileggio grillino (troll, Piddioti etc.). Nel riquadro alcune espressioni o parti di esse che, ancorché decontestualizzate, esprimono il sentimento di appartenenza al gruppo.

- I favorevoli realisti: sono coloro che pur argomentando qualche riserva sulle scelte o sulle modalità di votazione adottate, si adeguano per accondiscendenza e spirito di adesione alle dinamiche proprie della maggioranza del gruppo; prevale in fondo il credito di fiducia verso il capo, e riescono in qualche modo a razionalizzare scelte all’apparenza contraddittorie, facendo del pragmatismo il loro criterio ispiratore. Nel riquadro alcune espressioni che ne descrivono l’approccio.

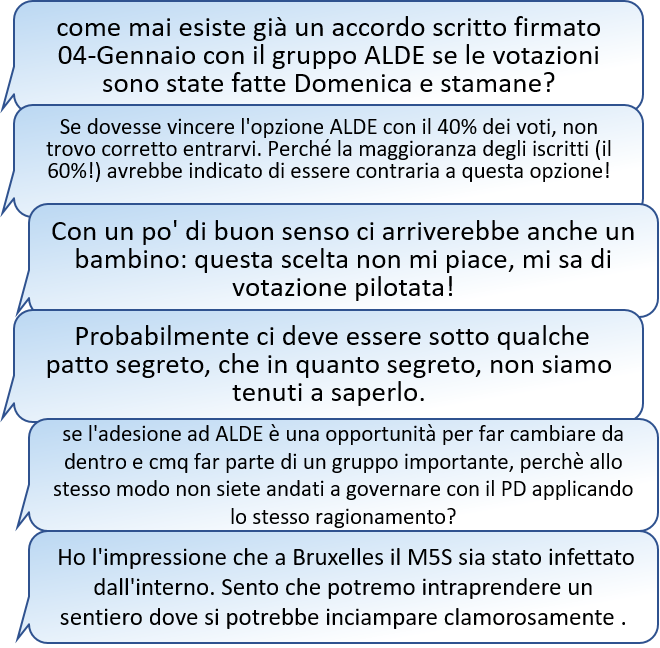

- I dubbiosi analitici: esprimono il dubbio sulle scelte del movimento o meglio del suo capo ed elaborano le loro riflessioni critiche ma di fatto non giungono ad una conclusione, in alcuni casi confessano di non sentirsi all’altezza di capire o di giudicare e rimangono in attesa di spiegazioni e soprattutto di rassicurazioni dal vertice del movimento; l’accondiscendenza al gruppo come dinamica di riferimento non appare in discussione.

- I critici moderati: esprimono disagio e disaccordo sulla linea a volte con toni pacati, altre volte con toni più duri, ma è un disaccordo che rimane comunque all’interno del sentimento di appartenenza al gruppo, di cui si possono criticare anche le azioni e le scelte dei vertici, pur non venendo meno i fini e la statura morale superiore; in questa categoria tuttavia i principi morali del gruppo precedono e sono superiori al peso del capo ideologico che può essere fallace e messo in discussione.

- Gli “incazzati” duri: sono molto infuriati per le scelte del movimento e per il modus operandi dei vertici e lo argomentano con toni duri e senza mezzi termini; non sembrano tuttavia in discussione i principi ispiratori del movimento, che rimangono sacri come si percepisce dalle parole, così come lo spirito di adesione al gruppo che si avverte ancora saldo nonostante la delusione, mentre la leadership, che può cadere vittima delle tentazioni di potere, può essere messa in discussione perché tutto sommato non gode di una fiducia di tipo trascendente, anzi.

- I delusi: son quelli che sono fortemente amareggiati dal movimento e dal modo di agire del gruppo dirigente, sul quale esprimono una chiara e netta sfiducia, e la frase “cialtroni e ladri di sogni” sintetizza molto bene i sentimenti provati. Comunque i principi che avevano portato all’ adesione al movimento sono ancora vivi e nonostante le parole ed il disagio non sembrano poi così tanti quelli che dichiarano di non voler più votare il movimento o che lo faranno realmente, perché in parte, nonostante la delusione provata, sarebbero ben felici di captare qualunque segno di redenzione che non li obblighi ad affrontare un ulteriore e profondo conflitto interiore per scegliere una nuova appartenenza politica.

- Gli Esterni: dai loro commenti e dal tipo di parole usate in alcuni casi in modo palese, in altri vagamente dissimulate (voi), si comprende come questi non appartengano (spiritualmente!) al Movimento e che tuttalpiù ne siano vagamente simpatizzanti, mantenendo comunque una certa distanza; in tal caso la loro critica, scontata, è da ritenere estranea agli stati d’animo propri dei sostenitori.

Le frasi prescelte, sulle quali per ragioni di spazio è stato necessario operare una forte sintesi, cercano di far intravedere alcuni concetti basilari che animano le rappresentazioni sociali e l’immaginario collettivo dei sostenitori grillini.

Giova ricordare che la modalità di aggregazione prevalente al Movimento 5S è stata, almeno fino a poco tempo fa, basata sulla rete, e che attraverso questa è stato possibile esercitare un forte potere di attrazione in quella massa di delusi (giustamente!) in fuga dalle rispettive identità politiche di appartenenza.

La loro provenienza politica infatti, sia di “destra” che di “sinistra”, viene dissimulata dalle retoriche e dal lessico utilizzato e, a seguito delle delusioni patite, ha trovato una “casa” comune nella “terra promessa” dell’onestà, della trasparenza, nel comune sentimento definito di “antipolitica”, nella speranza di poter contare di più (“uno vale uno”).

Quindi pur con una identità ancora in fase di sedimentazione, la motivazione originaria di appartenere a questo gruppo è stata senza dubbio molto consistente ed interiormente sentita ed il credito di fiducia attribuito molto forte.

Poiché evito di entrare più in profondità su aspetti di natura politica, il lettore curioso potrà trovare soddisfazione ai suoi interrogativi trovando direttamente sul blog di Beppe Grillo i commenti espressi.

Il lessico

Probabilmente a causa del tema originatore, nei commenti non sono stati rintracciati elementi di forte interesse sul piano semantico-lessicale che si manifestassero con frequenze di rilievo.

Risparmierò al lettore noiose dissertazioni e tavole statistiche, riassumendo solo alcuni punti significativi.

Dalla sommaria analisi del contenuto eseguita sui testi, i predicati verbali “essere”, “avere, “fare” si sono manifestati con una certa frequenza nelle varie forme flesse, risultato abbastanza scontato visto il tema.

Da rilevare un uso marcato della terza persona “è” e “sono” rispettivamente utilizzati in media una volta ogni commento e una ogni due.

Frequente, ma per altro prevedibile visto l’argomento, il lessema “votare” e le sue varie forme flesse che compaiono in circa il 70% dei commenti, mentre i sostantivi non strettamente connessi all’argomento e ai soggetti in discussione, contraddistinti da frequenze relative assai limitate non rappresentano particolarità degne di nota.

Una curiosità per il lessema “tradire” (comprese le sue forme flesse) che è stato utilizzato meno di una volta ogni 20 commenti.

Emerge invece un uso marcato di elementi del discorso come l’avverbio di negazione “non” utilizzato in media 1,5 volte per ogni commento, la congiunzione avversativa “ma” e la congiunzione condizionale (o dubitativa) “se” utilizzate in media una volta ogni 2 commenti, l’avverbio “perché” utilizzato quasi una volta ogni 4 commenti, indicatori di un discorso sofferto caratterizzato da negazioni, dubbi e tentativi di elaborare nessi di causalità.

I risultati ottenuti

I circa 1.000 commenti (suddivisi in 4 pagine a margine dell’articolo) sono stati postati nel blog di Beppe Grillo dal giorno 8, quando è stato pubblicato l’articolo sul blog, al giorno 11, successivamente al rifiuto del gruppo ALDE di accogliere i deputati europei del Movimento; scontano quindi una certa variazione del contesto e con il passare del tempo hanno visto crescere lievemente la quota degli “incazzati duri” ed in modo più marcato quella dei “delusi”, ma le categorie di stati d’animo rilevate sono rimaste le stesse.

Ne sono stati campionati casualmente 535 fra le varie pagine, numero più che sufficiente ad evidenziare la ricorsività dei concetti e delle categorizzazioni adottate.

Non si può escludere che qualcuno abbia commentato più volte, tuttavia il depurare i dati raccolti da queste inesattezze avrebbe richiesto un tempo di lavorazione di gran lunga superiore al vantaggio conseguibile in termini di precisione di qualche decimale, che in fondo non è l’obiettivo vero di questo lavoro.

Peraltro anche la categorizzazione di uno stato d’animo o un atteggiamento attraverso un commento scritto, è ovviamente un lavoro che necessita del lavoro interpretativo dell’analista, per questo motivo chiarisco che le percentuali espresse non hanno pretesa di precisione ma servono a dare l’idea di quali siano gli ordini di grandezza dei vari stati d’animo rilevati, anche se è verosimile che le oscillazioni non sarebbero tali da dimezzare o raddoppiare i dati riportati; ripeto era più importante capire il tipo di atteggiamenti e di credenze espresse.

La lettura dei risultati ci dice che esiste una schiera assai compatta e numerosa di “fedelissimi”, la cui appartenenza al movimento, come già detto, rasenta dimensioni fideistiche e riguarda circa un terzo dei commentatori.

“Favorevoli realisti” e “Dubbiosi analitici”, sia pure con qualche riserva, sono in linea di massima accondiscendenti alle scelte del gruppo dirigente, e sono due gruppi che sommati rappresentano poco più di un quarto dei commentatori.

I due gruppi “Critici moderati” e “Incazzati duri” che pesano per circa il 30% dei commenti, si differenziano più che altro per i toni usati, nella sostanza criticano o prendono le distanze dal gruppo dirigente, e di fatto operano un sostanziale distinguo tra gli ideali che animano il Movimento e i leaders che possono anche essere messi in discussione.

Appare assai contenuto il numero dei “Delusi”, che globalmente vale circa l’11% ma che ha registrato una dinamica incrementale durante i quattro giorni in cui sono stati caricati i commenti; va detto tuttavia che i toni di delusione espressi ed i propositi manifestati più o meno apertamente di non votare più il movimento, non debbano a mio giudizio essere annoverati “ipso-facto” in voti persi, perché la percentuale di coloro che effettivamente non voterà più il gruppo probabilmente è molto più ridotta di quanto emerso in questo frangente.

Esiguo il gruppo degli “Esterni” che si riconoscono soprattutto per una semiotica discorsiva che dissimula l’opposizione io-voi e dai loro commenti si deduce che non attendessero altro che l’emergere di contraddizioni in seno al Movimento per poter commentare con soddisfazione una sorta di “lo sapevo che sarebbe finita così”, ma la loro quota è inferiore al 5%.

Conclusioni

Ho l’impressione che il fatto controverso di questo cambio di gruppo, poi rientrato, sia stato accolto con uno spirito diverso dai vari settori di opinione pubblica.

Mentre i media e le persone che non si riconoscono nel Movimento hanno, anche con una certa sorpresa, stigmatizzato la serie di decisioni contraddittorie del leader del movimento, per i sostenitori dei 5 stelle la risonanza e l’importanza stessa da attribuire al fatto sembrano complessivamente minori.

I sostenitori del Movimento hanno criticato la scelta anche duramente, ma i legami di appartenenza a questo che oltre ad essere un movimento rappresenta una promessa di valori da lungo tempo assenti nella scena politica, sembrano molto più solidi di una semplice preferenza politica optata sulla scorta di promesse elettorali.

Si tratta di legami basati su valori idealizzati che vanno anche oltre le valutazioni di tipo razionale e pragmatico e che continuano ad esercitare la propria forza fino a che, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, non risulti evidente l’inesistenza o il tradimento di questi ideali.

L’aspetto interessante raccolto nella lettura dei commenti è stato proprio questo, ovvero il comprendere attraverso questi che il Movimento per molti non rappresenta semplicemente una preferenza politica, ma una speranza, un sogno ideale e questo produce uno spirito di appartenenza e una capacità di accondiscendenza alle dinamiche del gruppo molto forti, al punto che ogni singolo riesce poi a razionalizzare anche gli elementi in contraddizione che non entrino in aperto contrasto con gli ideali fondanti.

da Sergio Bernardini | Nov 15, 2016 | CASE STUDY

Quale storytelling stanno proponendo le banche sulle loro pagine Facebook considerato il buon numero di fan ottenuti, e che tipo di interazioni e risposte ricevono da questi ultimi? Analisi e considerazioni in merito

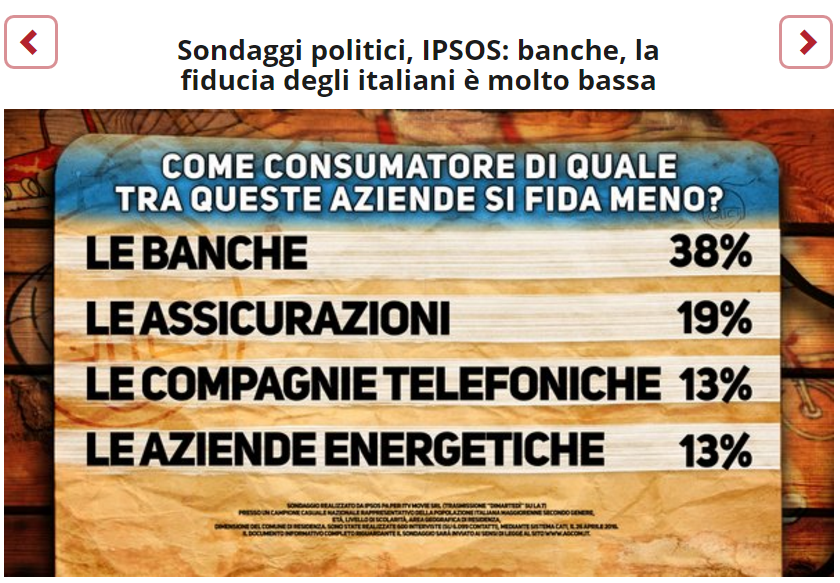

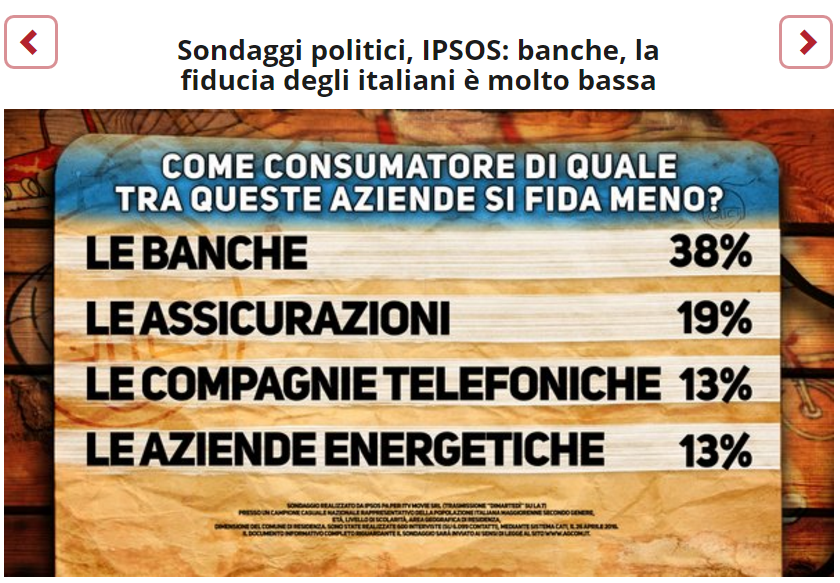

Negli ultimi anni le banche sono state spesso oggetto di aspre critiche per la loro condotta e ritenute in buona parte responsabili della crisi economica del sistema e dei suoi squilibri, un pensiero condiviso abbastanza diffuso che incide fortemente sulla percezione dei loro brand.

Non a caso riporto nel riquadro uno stralcio di una ricerca fatta da IPSOS in aprile.

Sempre in questi anni si è verificata la straordinaria diffusione dei social media, diventati di fatto un imprescindibile canale di comunicazione sociale che le aziende, specialmente i brand più affermati, non possono più evitare di includere nei loro canali di comunicazione a prescindere dal settore di attività.

Le piattaforme social non rappresentano solo un canale di comunicazione ma sono uno strumento molto efficace per ascoltare opinioni e punti di vista del proprio pubblico, per raccogliere il feed-back sui propri prodotti/servizi, per monitorare la percezione del proprio brand.

Ho voluto pertanto basare su Facebook, la piattaforma social più nota e diffusa, l’analisi dei contenuti comunicativi pubblicati da alcune banche per capire quale tipo di narrazione stiano realizzando e quali reazioni stanno suscitando nell’audience.

Nello scorso mese su alcuni blog tra cui Blogmeter, sono apparsi degli articoli che hanno preso in esame il settore stilando una classifica delle 10 migliori banche nel mese di settembre, esaminate principalmente dal punto di vista del numero di fan e dalla loro capacità di fare “engagement” di nuovi followers.

Questo lavoro invece si basa su criteri un po’ diversi e più che sulla quantità dei dati cerca di interpretarne alcuni aspetti qualitativi.

Sono stati scelte quattro tra le più note banche del sistema italiano selezionate non soltanto per numero di fan, e Poste Italiane che negli ultimi anni sta compiendo un grosso sforzo di riposizionamento sia per la sua offerta di servizi, sia per la sua immagine complessiva, collocandosi di fatto come uno dei “player” del sistema creditizio.

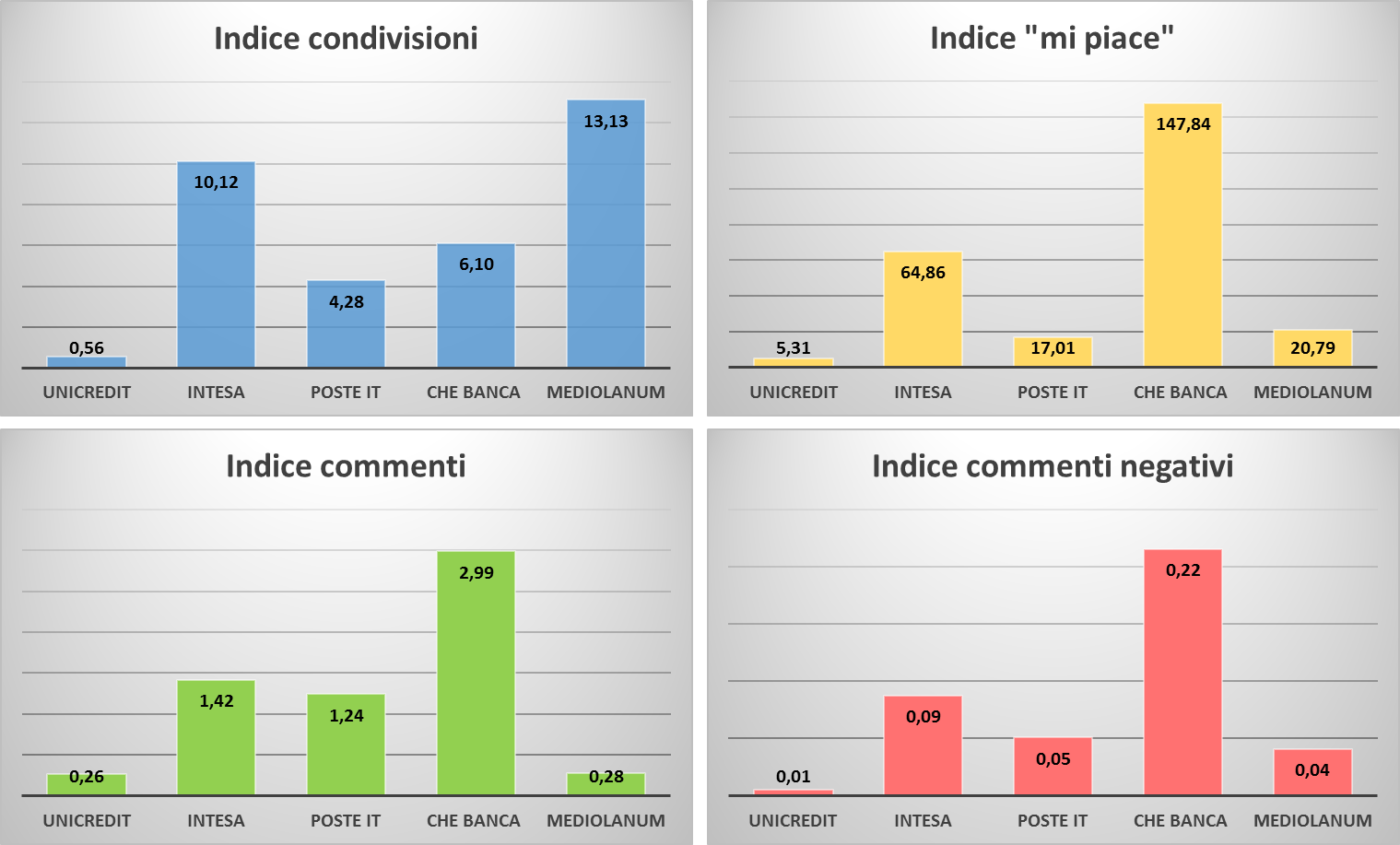

Di questi brand ho preso in considerazione gli ultimi 30 post pubblicati sulle rispettive pagine Facebook classificandone i temi proposti, rilevandone numero di condivisioni, like e commenti ottenuti in questi post rapportandoli al numero di fan rilevati da Soldiweb in data 11 ottobre, ed infine ho esaminato come hanno usato i link, se indirizzati alla/e proprie landing page ovvero verso siti esterni.

Premesso che senza i privilegi di amministrazione delle pagine non si dispone dei dati di “insight”, né di strumenti per calcolare la “reach” potenziale sviluppata dalle condivisioni, pertanto ogni risultato dipende dal materiale osservabile.

Stesso discorso anche per i commenti poiché non ho la certezza che non ci siano state rimozioni, magari di quelli meno ortodossi, per cui nella valutazione di questi ho usato molta cautela.

Non mi sono basato sulle tradizionali formule di “engagement rate” che ho ritenuto troppo sbilanciate su meri dati numerici e poco indicative invece del tipo di narrazione emergente, del posizionamento che ne deriva e della valutazione delle risposte del target audience in merito.

Quindi ancorché si tratti di dati ottenuti da un campione numericamente limitato, se ne possono trarre indicazioni descrittive abbastanza fondate in merito alla strategia narrativa adottata e rappresentano comunque un metodo di approccio al problema della valutazione dei contenuti pubblicati che difficilmente può provenire da procedure automatiche.

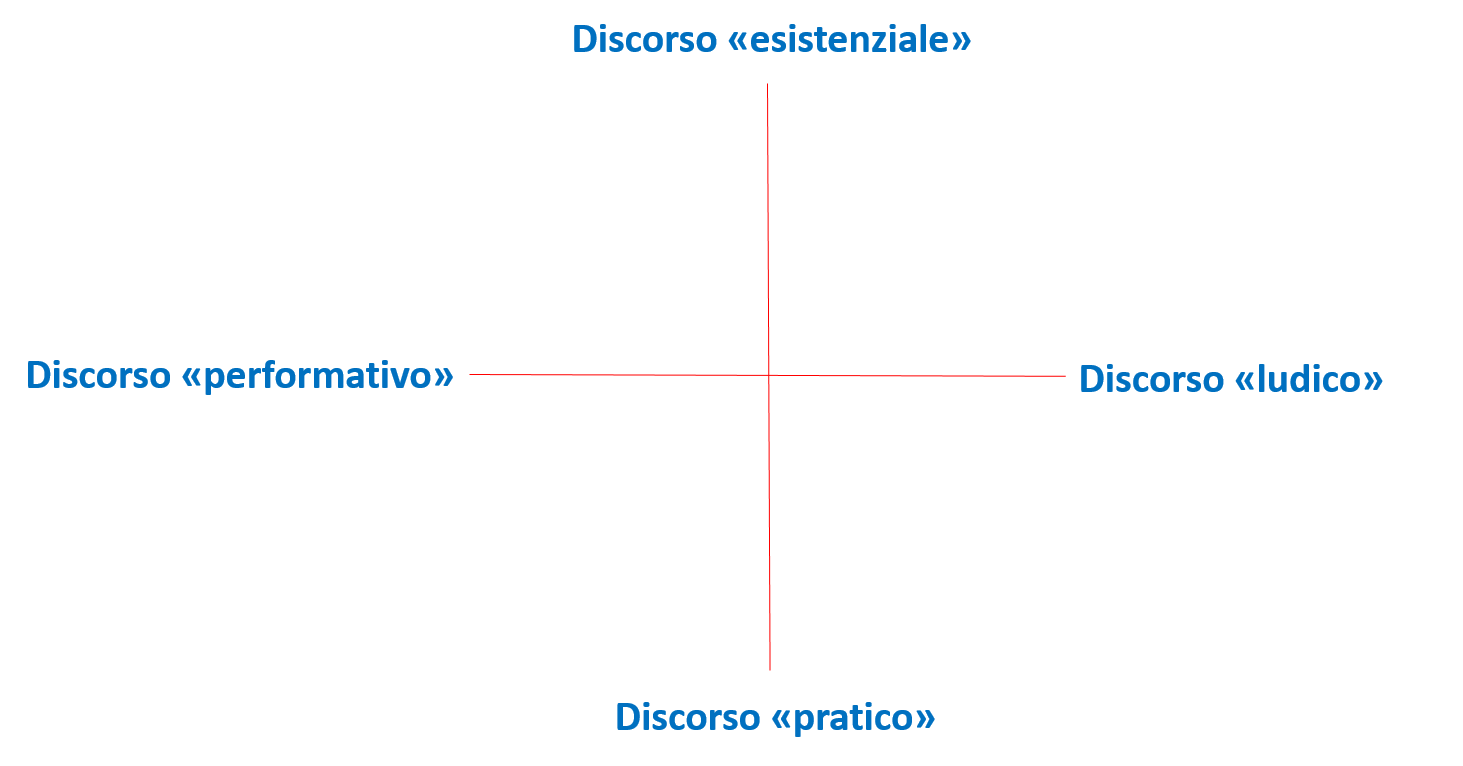

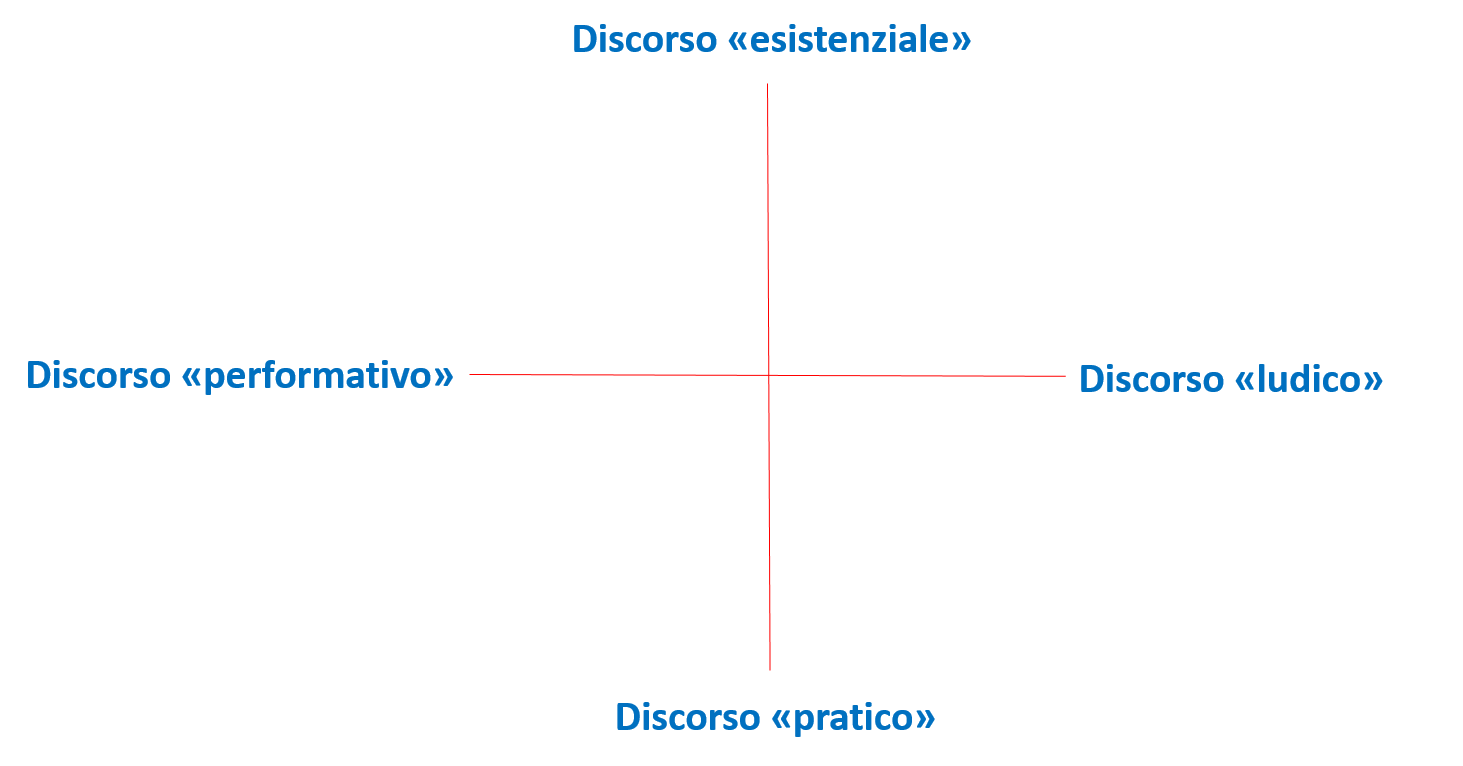

Il risultato è una rappresentazione grafica del posizionamento che cerca di definire delle aree discorsive formate dai contenuti pubblicati, piuttosto che delimitarli troppo rigidamente con dei valori collocati su assi cartesiani.

I tempi in cui questi contenuti sono stati rilevati variano in base alla frequenza di pubblicazione dei post adottata da ogni banca e spaziano tra i 25 e i 70 giorni.

Posizionare lo Storytelling

Per un’impresa la comunicazione sui social media, specificamente su Facebook, è sostanzialmente diversa dalla comunicazione pubblicitaria tradizionale perché non può restringersi ad una mera proposta d’acquisto ma deve saper spaziare su più temi, deve rappresentare un discorso quotidiano che sappia cogliere interessi e gusti del suo lettore.

In tal senso la comunicazione sui social diventa per sua natura una narrazione in cui l’intreccio narrativo è formato dai differenti temi che sono di volta in volta trattati nei vari post.

Parlare di posizionamento significa definire che tipo di storytelling il soggetto sta portando avanti.

In questo caso per definire una categorizzazione degli argomenti di volta in volta pubblicati, ho adottato un sistema di mapping1 che si basa su quattro polarizzazioni tali da poter comprendere e racchiudere le varie tematizzazioni di volta in volta proposte dalle banche.

Le quattro tipologie adottate sono:

- Discorso esistenziale: è un tipo di tematizzazione che si indirizza alla cosiddetta “cultura alta” come mostre d’arte e di pittura, di musei e di musica lirica, che tende ad enfatizzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la sua identità, i valori estetici, ed al tempo stesso valorizza coloro che sono sensibili al suo fascino. È un tipo di argomenti che sembra rivolgersi ad un target maturo di alto profilo culturale e con uno status sociale di prestigio che si riconosce in questi valori.

- Discorso ludico: è il genere di temi che parla della società, delle sue espressioni contemporanee e dei trend in atto in quel momento; parla di sport e di concerti, di mostre o eventi ma anche di solidarietà civile, proponendo in tal modo un discorso basato non solo su aspetti ludici ma anche sui vincoli della responsabilità sociale. Sembra un discorso rivolto ad un target giovane ma culturalmente impegnato e molto coinvolto nella società in cui vive.

- Discorso pratico: è un tipo di discorso che tratta temi affini al campo di attività della banca, quindi aspetti economici e del fare impresa, storie di successo o di opportunità di business. È comunque un discorso orientato al pragmatismo, che indirettamente vuole affermare la competenza della banca nell’ambito delle attività economiche e ne legittima il suo ruolo di partnership nell’attività di impresa. In questo caso il target di riferimento è relativamente giovane, attento alla sostanza delle cose e al pragmatismo che ci si attende da chi deve operare in certi settori senza troppi fronzoli.

- Discorso performativo: è il genere di temi finalizzato a promuovere direttamente i servizi della banca, i suoi risultati, le sue promozioni, o anche le abilità e le competenze del suo personale, a volte sconfinando anche in un’autoreferenzialità più o meno marcata. È comunque un discorso che lancia una proposta diretta al suo pubblico, il quale potrebbe identificarsi in un target maturo di status medio-alto, incline a considerare prima di tutto gli aspetti pratici che derivano da un suo rapporto con la banca.

Ovviamente nessuna banca nel periodo considerato ha utilizzato un solo tipo di “discorso”, per cui si è cercato di rilevarne le tendenze più marcate e di costruirne un’area che in qualche modo rappresenti la totalità delle argomentazioni coperte da ogni brand.

Invito ad osservare le differenze discorsive evidenziate in modo assai speditivo dalle rappresentazioni grafiche sottostanti.

Appare subito evidente la forte differenza esistente tra il posizionamento di banca Intesa e quello di Mediolanum, che nel periodo considerato hanno adottato narrazioni articolate tra due polarizzazioni opposte; la prima assegna prevalenza alla cultura, al discorso esistenziale, la seconda contraddistinta da un discorso spiccatamente pratico-performativo.

Il posizionamento di Unicredit assegna una prevalenza al discorso “ludico”, consegue una consistente presenza nel discorso pratico senza tuttavia tralasciare neanche le altre varianti, quasi a voler realizzare un discorso in equilibrio tra le varie aree che forse appare poco caratterizzato e non esalta il suo pubblico stando alle interazioni ricevute.

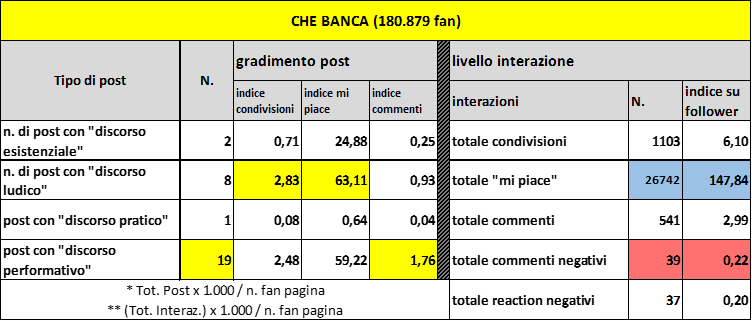

Quasi completamente appiattito sull’asse performativo-ludico il discorso di Che Banca, dove prevale nettamente il parlare di sé, e vedremo come per certi versi questo sembri premiare la banca.

Si nota altresì con chiarezza lo sforzo di riposizionamento in atto in Poste Italiane, con un’area discorsiva quasi completamente inclusa tra il discorso ludico ed il discorso esistenziale, evidente quindi la ricerca di un target giovane.

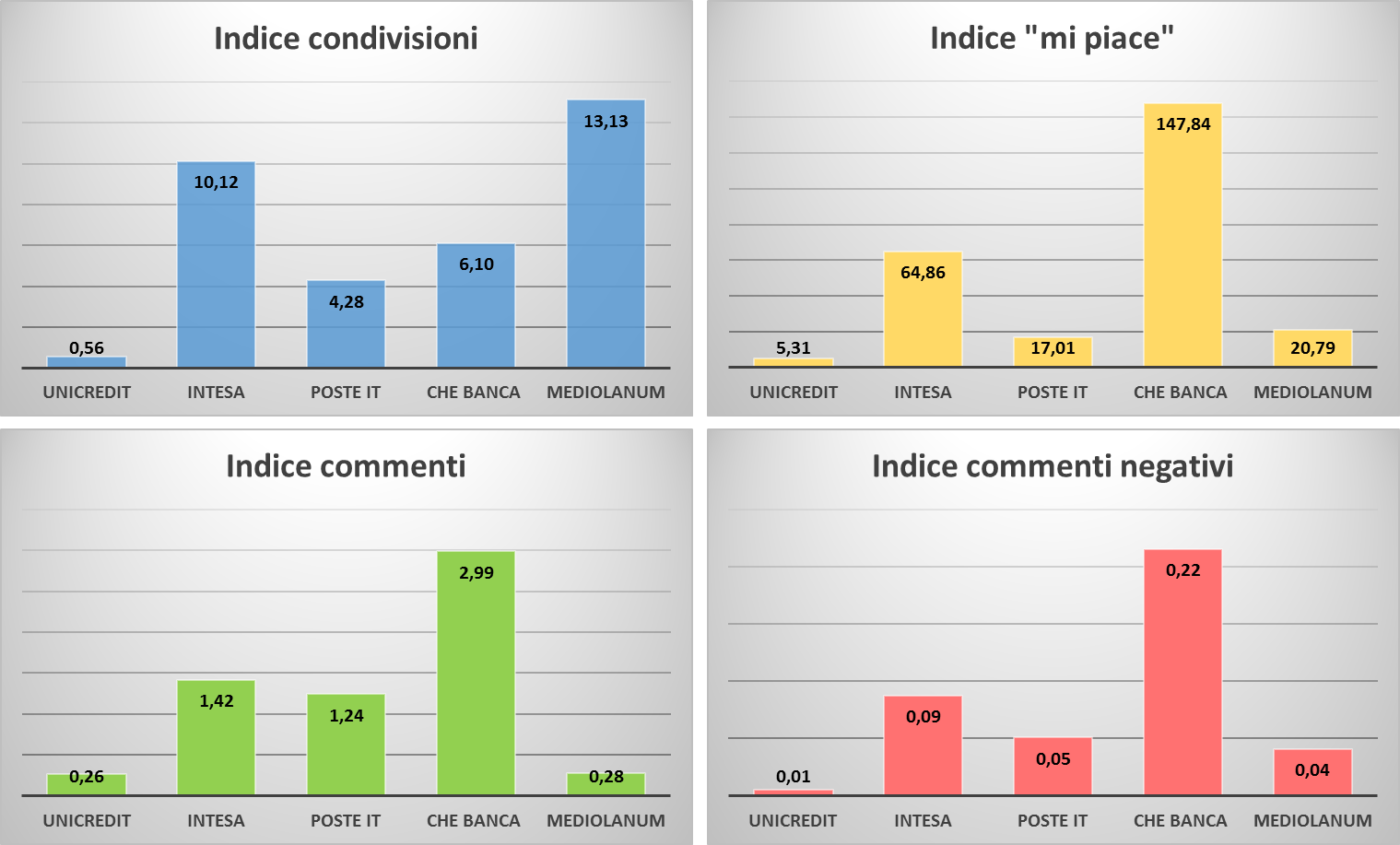

Questi risultati sono stati poi confrontati con il totale delle varie interazioni quali condivisioni, like e commenti, ricevute nei vari post (tot.interaz. x 1.000 / n. fan page), ricavandone degli indici riferiti sia al totale dell’interazione, sia al parziale suddiviso tra i vari discorsi categorizzati, come si può vedere nelle tabelle riepilogative di ogni banca. Questi indici in un certo senso rappresentano il feed-back che i fan danno in merito al gradimento dei temi proposti nella pagina.

Sarebbe stato molto interessante poter confrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati dalle varie banche, ma purtroppo senza le loro pianificazioni strategiche questo non è possibile.

Il profilo emergente delle varie banche

Banca Intesa (dal 13 agosto al 21 ottobre)

La comunicazione di Banca Intesa si orienta prevalentemente ad un discorso esistenziale che tocca i temi della cultura alta, anche se sia il discorso ludico che quello performativo vengono utilizzati con una certa frequenza.

Si tiene altresì alla lontana dal discorso pratico del “fare impresa”, ma i motivi possono solo essere supposti.

È una comunicazione che sembra indirizzarsi ad un target di livello medio-alto e che non dimentica di richiamare un certo radicamento territoriale con la città di Torino.

Dimostra, nel confronto con le altre banche, una buona capacità di generare interazioni e soprattutto sembra riscuotere il gradimento del suo pubblico verso i contenuti pubblicati stando agli indici calcolati (vedi tabella), anche in virtù della qualità dei materiali visivi postati che riscuotono un buon numero di visualizzazioni.

I commenti non sembrano offrire materiale pregiato di analisi ed anche quelli negativi, perlopiù originati da disfunzioni nei servizi, sono quantitativamente abbastanza limitati se confrontati con il numero di fan della pagina, mentre commenti negativi sulle connotazioni del brand o sull’immagine del soggetto banca in generale sono assai rari.

Unicredit (dal 3 al 25 ottobre)

La comunicazione di Unicredit tenta di coprire tutte le polarità del discorso anche se il suo orientamento maggiore è rivolto verso il discorso ludico e a seguire con una certa frequenza anche il discorso pratico.

È una discorsività che parla spesso dello sport come espressione sociale e del fare impresa con successo, perciò sembra mirare ad un target giovane e dinamico.

È un tipo di comunicazione che sembra essere in linea con le preferenze del suo pubblico stando agli indici rilevati, tuttavia non sembra coinvolgere più di tanto la sua audience visto che gli stessi indici sono i più bassi tra i soggetti presi a confronto.

Sia reaction che commenti negativi sono comunque limitati, per cui un’interpretazione possibile è che la banca realizzi uno stile “low profile” che non fa emergere forti coinvolgimenti né in positivo né in negativo, o anche che nonostante l’elevato numero di fan, un riposizionamento del brand sia in qualche modo in corso o in prospettiva.

Poste Italiane (dal 3 al 26 ottobre)

La comunicazione di Poste Italiane predilige marcatamente il discorso ludico a cui fa seguire una buona presenza anche sul discorso esistenziale che curiosamente verte molto spesso sugli aspetti storico-culturali delle strutture architettoniche di alcune sue sedi, realizzando in tal modo una sorta di “in-bound marketing”.

È noto che Poste Italiane stia perseguendo negli ultimi anni un sostanzioso riposizionamento da ente pubblico del servizio postale a soggetto attivo ed efficace nell’esercizio del credito.

Le scelte editoriali vanno pertanto in questa direzione e sembrano dirette a raggiungere un pubblico giovane e dinamico.

Il discorso di poste Italiane genera un volume di interazioni tutto sommato modesto e i suoi lettori sembrano preferire contenuti di tipo performativo, a dimostrazione che la strada da percorrere nel riposizionarsi è ancora abbastanza lunga.

Prova ne sia che i commenti negativi rilevati, peraltro in quantità modesta, sono in prevalenza originati da disservizi nella consegna di pacchi o raccomandate e non riguardano i servizi di tipo bancario, segnale da interpretare positivamente.

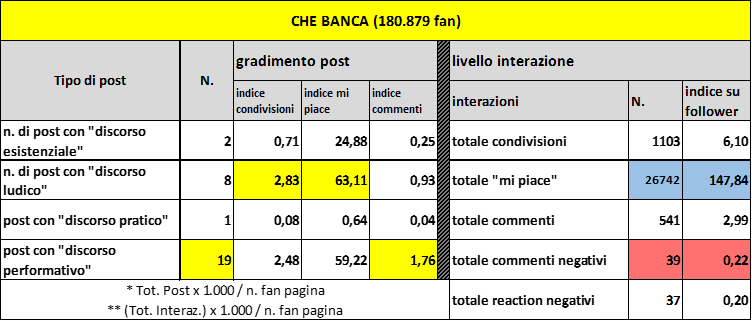

Che Banca! (dall’8 settembre al 25 ottobre)

Che Banca produce uno Storytelling spiccatamente orientato al discorso performativo, a cui fa da contraltare un apprezzabile inclinazione verso il discorso ludico, quantomeno per intervallare un parlare di sé che rischia di peccare di autoreferenzialità.

È tuttavia un discorso realizzato con una tecnica molto “cool”, moderno e dinamico, che sembra puntare decisamente ad una clientela fatta di giovani orientati alla concretezza che si aspettano che una banca parli di ciò che attiene la sua effettiva sfera di attività.

La sua capacità di generare interazione è abbastanza alta nel confronto con gli altri soggetti e il pubblico sembra apprezzare la sostanza del suo discorso, soprattutto quella del versante ludico.

Per quanto riguarda i commenti invece, anche se quantitativamente si rimane su valori abbastanza contenuti, il fatto di aver ricevuto il maggior numero di commenti negativi e di ottenere l’indice più alto deve accendere qualche campanello di allarme perché le critiche vertono proprio nello specifico dei servizi offerti e soprattutto dei prezzi praticati dalla banca, includendo propositi più o meno espliciti di voler “cambiare aria”.

Banca Mediolanum (dal 7 al 26 ottobre)

La comunicazione di Banca Mediolanum è marcatamente concreta, il suo storytelling vede prevalere il discorso performativo oltre ad una certa frequenza del discorso pratico.

Abbastanza singolare peraltro il fatto di promuovere eventi (presentazione di libri, convegni etc.) che vedono protagonisti i suoi dirigenti, un modo per affermare le proprie competenze attraverso quelle dei suoi uomini di punta.

La frequenza di temi relativi alla consulenza finanziaria ed agli investimenti chiarisce presto a quale clientela la banca stia mirando, un cliente che dà molta attenzione alla competenza di chi gestisce le sue risorse di risparmio o di business.

La capacità di generare interazioni è tutto sommato assai modesta, eccezion fatta per la tendenza alla condivisione che risulta essere la più marcata, mentre il pubblico dimostra di essere in sintonia con il tipo di discorso proposto dalla banca stessa.

Conclusioni

Il risultato dell’indagine dell’IPSOS di aprile 2016, ci racconta che la reputazione complessiva del settore banche è molto bassa, influenzata anche dai recenti e gravi casi che hanno coinvolto i risparmiatori in pesanti perdite.

Quindi in tal senso, i risultati osservati in queste pagine sono persino al di sopra delle aspettative, anche se certamente le banche non rappresentano dei “lovemarks”.

Ovvio che non si possa confondere la reputazione settoriale con quella di un singolo brand, però è normale che una certa influenza si verifichi comunque quando l’umore collettivo è negativo.

Chiaramente per qualunque impresa di un certo livello, nascondersi sulla rete non significa evitare che se ne parli, implica soltanto non sapere e non controllare cosa si dice, per cui la scelta di essere presenti sui social media era pressoché ineludibile.

Tuttavia gli effetti di questo gap di reputazione permangono sullo sfondo perché il discorso complessivo che le banche realizzano sembra mascherare una certa “insicurezza”, un girare al largo dagli argomenti a loro più consoni ma allo stesso tempo anche più scottanti.

Penso che non debbano trarre in inganno i dati più che lusinghieri sull’incremento del numero di fan e forse sono da prendere con le molle anche le modalità di interazione osservate.

Infatti, fino a che il discorso si mantiene su argomenti di carattere generale le reazioni sono globalmente positive, ma quando questo si sposta sul “fare banca”, sembrano riaffiorare elementi di criticità.

Ovvio quindi che proporre un discorso “soft” basato su valori etici e sociali miri a riconquistare simpatie e ristabilire un clima di fiducia, ma la strada è ancora lunga ed in tal senso il livello abbastanza ridotto di interazioni, specialmente condivisioni e commenti, ci dirà molto in merito.

In conclusione è una presenza sui social che ha bisogno di rinsaldarsi con una proposta argomentativa anche più coraggiosa, al costo di incassare un maggior numero di commenti negativi.

Non sembra infatti che i fan disdegnino di interessarsi e di interagire quando la banca parla della sua attività, anzi in fondo e ciò che vogliono per poi magari giudicare anche negativamente.

Al momento infatti, analizzando i commenti leggibili nelle loro pagine, si farebbe una certa fatica a trarre indicazioni probanti sul livello di percezione del loro brand e sul gradimento dei loro servizi.

1 Pur dovendo adottare degli aggiustamenti il concetto deriva da quanto pubblicato da A. Fontana in Storyselling (2010) e da G. Marrone in Corpi Sociali (2001)

da Sergio Bernardini | Set 2, 2016 | NARRAZIONI SOCIALI, IMPERDIBILI

Social media come Twitter e Facebook sono diventati i protagonisti delle notizie in anteprima e dei loro tempestivi approfondimenti, cosicché telegiornali e carta stampata devono conformarsi alla trattazione fatta su queste piattaforme. Questo ne segna di fatto la supremazia nello spazio informativo, condizionando stili e strategie del discorso giornalistico

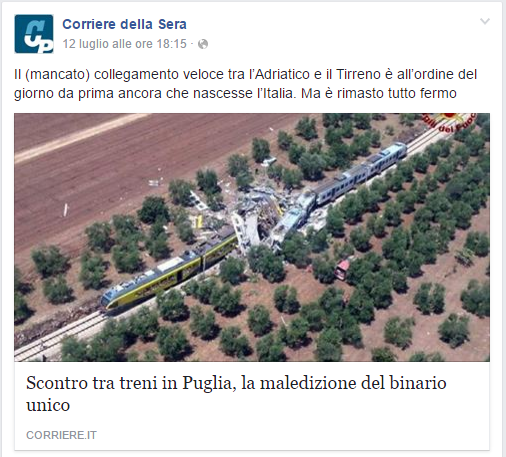

Prendo lo spunto dall’ incidente ferroviario di Andria per compiere un’analisi del discorso giornalistico che si sviluppa in casi come questo, un genere che diventa sempre meno discorsivo e sempre più narrativo1, uno stile giornalistico-comunicativo favorito dall’ evoluzione tecnologica del sistema dei media e che rientra nel più vasto campo della comunicazione di eventi di crisi.

Anche in questo caso, come in altri, è stato possibile individuare tracce di struttura che ogni volta tendono a caratterizzare il racconto e a stimolare le emozioni dei destinatari.

In questo caso sono stati presi in esame gli articoli pubblicati on-line dal Corriere della sera, la Repubblica, La Stampa, il Fatto Quotidiano, il Giornale entro i quattro giorni seguenti la tragedia, alcune prime pagine dei giornali cartacei nei tre giorni successivi, e i post pubblicati su Facebook dal Corriere della sera e dalla Repubblica nei due giorni successivi.

Scontato ma opportuno ricordare che ormai la costruzione del discorso giornalistico deve seguire i ritmi imposti dalle testate on-line e dai social media che esigono notizie concise corredate da immagini da diffondere a brevi intervalli temporali piuttosto che le più corpose inchieste che si costruivano nel passato sui media tradizionali, e ciò comporta un cambiamento nel racconto della storia.

Anche se i dati raccolti a supporto delle tesi illustrate riguardano soltanto il caso di cui si parla, stante la difficoltà a distanza di tempo di rinvenire materiali e tempistiche di pubblicazione di altri fatti simili, ciò nonostante la memoria di questi e l’esame dei documenti selezionati rappresentano un elemento abbastanza probante in merito all’ esistenza di strutture di questo genere giornalistico.

Tra l’altro la strage provocata dall’ atto terroristico di Nizza avvenuta la sera del 14 luglio, nemmeno quattro giorni dopo, ha riproposto le medesime tracce di struttura osservate in questo caso.

L’analisi sarà basata esclusivamente sul materiale giornalistico tralasciando completamente i commenti e focalizzandosi sulla sequenza dei contenuti pubblicati.

I dati

Nella tabella seguente sono riportati il numero di articoli pubblicati on-line dalle testate campionate che per certi aspetti costituiscono un indice di risonanza attribuito all’ evento durante i primi giorni seguenti l’accaduto.

Da notare il ridotto numero di articoli pubblicati dal Giornale, indice forse di una redazione più contenuta.

I numeri tradotti in grafici danno un’idea immediata di quello che possiamo, magari un po’ aridamente, definire il ciclo di vita della notizia e possiamo notare come la similarità della forma delle varie curve indichi il ricorso o quantomeno l’utilizzo delle medesime tracce strutturali nella costruzione del discorso giornalistico da parte delle varie testate.

Molto sinteticamente anche un breve esame effettuato su alcune prime pagine dei giornali stampati mostra una presenza del fatto in prima pagina complessivamente più contenuta, palesando tuttavia come titoli ed immagini tendano molto presto a topicalizzare aspetti e temi che si allineano alle loro posizioni pseudo politiche. Nelle immagini si può osservare la differenza nei modi di tematizzare2 l’evento stesso.

Su Facebook sono state prese a campione le pagine con il maggior seguito come la Repubblica e il Corriere della sera; sulle stesse sono stati pubblicati rispettivamente 43 e 38 post a partire da un’ora dopo la tragedia (ore 11.15 circa) fino alle 52 ore successive al fatto.

La sequenza cronologica dei post in termini di frequenza si può osservare nella tabella:

La struttura narrativa del racconto giornalistico

Nella messa in discorso di questo fatto, così come di eventi dello stesso tipo, sezionando il testo sarà possibile isolare strutture che hanno carattere di ricorsività pur presentandosi in forme diverse.

Queste strutture, di natura virtuale, sono in grado di sostenere uno schema narrativo di questo genere giornalistico e preludono alla sua messa in discorso come sinteticamente descritto di seguito:

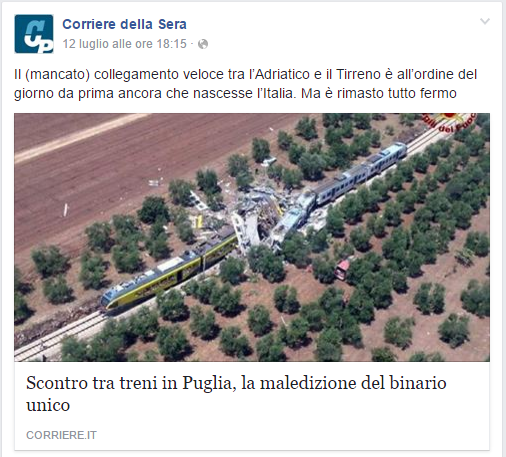

- Elaborare la tematizzazione: procedimento attraverso il quale l’informazione di un fatto viene organizzata e valorizzata ponendo l’enfasi su particolari aspetti che possano conferirgli una risonanza e una posizione dominante nell’agenda del ricevente. La sua articolazione formale dovrà quindi essere adeguatamente predisposta affinché sia in grado di mantenere viva l’attenzione ed il senso di attesa del lettore (es. “Scontro tra treni in Puglia, la maledizione del binario unico”– Corriere della sera -12/07/16).

Per questo motivo, gli elementi costituenti questa struttura di norma vengono frazionati e divulgati cronologicamente in diversi momenti, concorrendo a costituire una sorta di intreccio come in una scenografia.

- Predisporre l’isotopizzazione: consistente nel collegare mediante rapporti di causalità, il racconto dell’evento con altri discorsi sociali presenti sulla scena, creando una intertestualità e una serie di rimandi con altre narrazioni (es. “Lo scontro tra i treni in Puglia e le responsabilità della cattiva politica” – Corriere della sera -12/07/16) in modo da farle sembrare simili o accomunate dagli stessi fattori presenti sulla scena sociale. Tipici esempi possono essere: ritardi nell’esecuzione dei lavori generati dalla corruzione, carenze tecniche provocate da una governance carente, errori umani o negligenze causate da orari di lavoro stressanti o rinnovi contrattuali scaduti da tempo etc.

- Creare l’attorializzazione, procedimento di virtualizzazione dei soggetti necessari alla messa in discorso del fatto, protagonisti o comparse che siano, mediante la scelta dei ruoli sociali e la loro caratterizzazione al fine di dare corpo e sostanza alla storia (es. “Scontro treni: vigili del fuoco e ruspe al lavoro per tutta la notte” – la Repubblica – 12/07/16). In questa struttura si collocano le vittime, i parenti delle vittime, i soccorritori, i testimoni, i presunti responsabili, gli uomini delle istituzioni, i politici, i personaggi famosi etc.

- Metaforizzare i miti negativi: le strutture di isotopizzazione e attorializzazione utilizzate nel racconto dei fatti, mediante retoriche allusive richiamano più o meno esplicitamente certe visioni del mondo, figure mitiche dotate di una carica negativa come l’ingiustizia, il cinismo del potere, l’errore umano, l’accanimento del destino sui deboli (es. “Scontro treni Puglia, abituati a essere figli di un Dio minore” – il Fatto Quotidiano – 13/07/16). La compresenza di certe figure orienta in qualche modo il giudizio morale, ovvero la trasformazione del fatto in esperienza ed antecedente, codice di interpretazione che la gente userà in futuro per dare spiegazioni ad altri fatti che dovessero presentarsi inspiegabili e senza certezze.

Queste strutture profonde, tipiche di questo genere di narrazioni, sostengono lo schema narrativo del racconto e tramite la loro attualizzazione mediante strutture di superficie conducono alla modellazione di elementi riconoscibili, cose, persone e figure del mondo che consentono la raccontabilità della storia rendendola percepibile al destinatario.

Le strutture discorsive o di superficie al momento identificate e che possiamo definire come funzioni o sfere d’azione principali3, così come appare nello schema sottostante, di norma si caratterizzano come segue:

- Rottura dell’equilibrio: è la notizia del fatto cosi come appare nella sua veste iniziale, è la parte più breve che consiste nell’enunciazione della notizia con informazioni frammentarie, affidando perlopiù alla drammaticità delle immagini che precedono la descrizione circostanziata degli eventi, il compito di creare nello spettatore il pathos emotivo e le aspettative in merito alle ulteriori e più dettagliate informazioni.

- Panorama circostanziale: è la funzione che prende il via sin dalle fasi iniziali proseguendo poi fin quasi alle fasi finali della storia e prevede la diffusione di approfondimenti in merito alla situazione ambientale, alle inefficienze, ai problemi, ai precedenti, agli eventi passati nello stesso posto o dello stesso genere in altro posto, alle prime ipotesi deduttive in merito ai nessi di causalità o in merito alle responsabilità, gli aggiornamenti sul numero delle vittime e sull’ andamento dei soccorsi.

È un tipo di informazione apparentemente scarna, ma che invece è strutturata in larga parte sulle strategie di quel processo di isotopizzazione del caso che sarà determinante nell’ orientare il giudizio morale dell’opinione pubblica, funzione che di fatto chiude il ciclo di vita della narrazione del fatto.

- Figurativizzazione: è l’opera di messa in discorso di dettagli, di immagini e di microstorie che riguardano il lavoro instancabile dei soccorritori, le loro gesta, le parole dei sopravvissuti, le identità delle vittime, le testimonianze di involontari spettatori, le opinioni di persone famose, le parole dei politici e del potere, le opinioni delle persone comuni.

È la funzione che permette di calare la storia tra la gente, di renderla viva, attuale, vicina oltre i confini dello spazio attraverso il dettaglio di fatti, oggetti, parole che fanno parte della quotidianità dell’opinione pubblica.

- Climax emotivo: è la funzione che crea il pathos della storia e ne prolunga il ciclo di vita; in questa funzione si mostrano e si commentano foto e oggetti delle vittime, particolari delle loro biografie come piccoli successi, prossime nozze, sacrifici o traguardi raggiunti, si enfatizza il dramma delle persone care che le attendevano, si dà spazio a dettagli e immagini che servono a dare la dimensione della perdita, a mostrare sofferenza, dolore e disperazione.

- Nessi di causalità: è la funzione che deve raccontare le cause dell’ accaduto, che possa in qualche modo dare un senso al perché accadono certi fatti, ed è un passaggio necessario ad ogni storia di questo tipo, quindi occorre trovare o al limite ipotizzare le responsabilità, presunte, ipotetiche o accertate.

Da questo la sequenza di una serie più o meno vasta di informazioni circostanziate, alcune confermate altre no, indiscrezioni, supposizioni e deduzioni logiche che insistono sugli errori umani, sulle carenze tecniche o infrastrutturali, sulla superficialità di chi dovrebbe prendere decisioni, sulle carenze della governance e della politica, la messa in relazione con altri fatti o eventi interpretabili secondo visioni stereotipate come mancanze del governo, corruzione che ha distratto fondi, scontri tra le parti politiche in un rimpallo di responsabilità.

- Giudizio morale: è la fase finale della storia, ciò che rimane scritto nella memoria sociale di questa; le responsabilità sono state almeno in parte identificate ed ora si cede la scena ai protagonisti negativi, trovano spazio anche le loro storie, le loro assunzioni di responsabilità spesso parziale.

L’ allusione alle vere responsabilità che spesso si indirizzano in modo più o meno velato verso il sistema che detiene il potere, crea i presupposti per la formazione del giudizio morale dell’opinione pubblica che rimane sullo sfondo e che sarà l’antecedente che guiderà la decodifica di altri fatti nelle future narrazioni di tale genere.

Queste funzioni non si susseguono in un ordine cronologico rigido ma tendono spesso a sovrapporsi o a presentarsi più volte vista la particolare natura dei mezzi informativi on line al quale oggi è lecito assegnare la prevalenza nel racconto di questo genere di fatti.

In questa tragedia vediamo nella tabella seguente la sequenza di funzioni che sono state individuate nei vari post durante la sua narrazione nei giorni considerati:

Quale substrato teorico a sostegno della tesi

L’esposizione giornalistica di questo caso è a tutti gli effetti una narrazione anche se rientra in una casistica un po’ particolare che riguarda il giornalismo di eventi critici, tipologia di cui in questo blog si è più volte parlato, e che possiede caratteristiche ben precise del discorso giornalistico.

Vanno considerate le particolarità imposte dal dominio dei social media nel panorama dell’informazione, specificità che implicano la compressione del ciclo di vita delle notizie, ma al tempo stesso la sua trattazione sviluppata in piccoli segmenti e pubblicata con continuità a cadenze di tempo assai ridotte, a volte anche inferiori ad un’ora.

Ovviamente ho ritenuto necessario compiere una verifica epistemologica in merito alla fondatezza di ipotesi come quella fin qui illustrata, per cui espongo sia pure sinteticamente, alcuni dei riferimenti teorici di natura interdisciplinare a cui mi sono ispirato in questa analisi.

I più importanti spunti presi a riferimento sono stati:

a) I principi delle rappresentazioni sociali teorizzate da S. Moscovici;

b) Il concetto di storia e di narrazioni che ci proviene dalla psicologia culturale di A. Smorti;

c) I principi della semiotica generativa di A.J. Greimas;

d) La sociosemiotica dei media di G. Marrone e la semiotica del testo giornalistico di Lorusso- Violi.

a) S. Moscovici4 definisce il sistema delle rappresentazioni sociali come una sorta di cornice di classificazione degli eventi, un processo che l’individuo adotta per controllare la sua naturale paura dell’ignoto utilizzando due fattori: ancoraggio e oggettivazione.

Il primo consiste nell’associare qualcosa che è percepito come non conosciuto a qualcosa di già noto: nel caso di cui parliamo si cerca di trovare nella memoria ricordi di episodi simili che aiutino a dare una spiegazione laddove le informazioni siano carenti.

Il secondo invece consiste nel rendere concreto ciò che è virtuale, nello specifico di trovare nella memoria conferme alla verosimiglianza delle ipotesi e ai nessi causali che vengono di volta in volta prodotti durante il racconto. In base a questi fattori si spiegherebbe il motivo ed anche l’efficacia di quei procedimenti di tematizzazione ed isotopizzazione del fatto spiegati in precedenza.

b) I principi formulati da A. Smorti5 in merito alle caratteristiche che le storie devono avere per essere efficaci sui destinatari, dicono che le storie hanno bisogno del requisito della raccontabilità, che in questo genere di casi ci deriva dall’inusualità del fatto, dalle incertezze sulle cause e dalle potenziali mancanze o violazioni di qualche norma.

Questi aspetti nonché la descrizione dei fatti devono essere articolati in strutture narrative affinché i destinatari possano scomporre il testo e ordinare e catalogare le informazioni nella propria memoria.

Inoltre sempre Smorti6 sostiene che l’uomo ha la tendenza innata a memorizzare la propria esperienza del mondo in forma narrativa, cosicché i fatti ci appaiono più comprensibili e riferibili alle figure del mondo che conosciamo e ci consentono di ricorrere ad esperienze precedenti per poter comprendere aspetti altrimenti poco codificabili.

Perciò il processo di scomposizione di una storia consisterà nell’articolare una sequenza di elementi ordinati nel tempo e nello spazio, che normalmente si articolerà in uno stato iniziale, l’avvento di un problema, i tentativi di soluzione, stato iniziale ricostruito o un nuovo stato, stato sanzionatorio (finale).

Inoltre, nella classificazione di storie adottata dall’autore (vedi link Comunicazione di crisi – Che tipo di storia è mai questa?) questo genere di fatti appare come una storia senza soluzione e che pertanto il destinatario per trovarne una si affiderà in parte al racconto dei media, in parte frugherà nella sua memoria alla ricerca di ricordi di fatti precedenti che costituiscono il prezioso patrimonio di antecedenti.

c) Dalla semiotica generativa di Greimas7 sono di utile ausilio nella riflessione alcuni principi relativi alle strutture profonde, allo schema narrativo canonico e agli attanti narrativi, che per sintesi non sono stati illustrati, per parlare direttamente (all’ apparenza) degli schemi specifici di questo genere e delle procedure di attorializzazione e figurativizzazione che regolano le strutture di superficie delle narrazioni, ovvero la loro messa in discorso.

Esistono comunque sia nelle correnti della psicologia culturale che nella semiotica generativa, diversi punti in comune sulle narrazioni quali ad esempio la rottura dell’equilibrio iniziale e l’esigenza della sua ricostituzione, la fase della sanzione finale con ricompense e punizioni, anche se nella semiotica si tende a porre di più l’accento sulle strutture e sulla figuratività dei personaggi in virtù dell’essenza specifica di queste due scienze umane.

d) Il punto di vista di G. Marrone8 quando parlando della sociosemiotica dei media, asserisce che un singolo fatto o articolo di per sé spesso non è più sufficiente ad assumere senso come unità separata.

Questo deve potersi inquadrare all’ interno di un panorama circostanziale che comprenda non soltanto il fatto di cui si parla ma che includa diversi rimandi e nessi causali con altri fatti della vita politica e sociale, per cui ogni evento finisce per contribuire ad un più esteso senso complessivo che si traduce in un ampio discorso sociale prodotto dal sistema dei media.

Lo stesso autore pone anche l’accento sul fenomeno della spettacolarizzazione dell’informazione che provoca il sempre più frequente ricorso ad immagini che assumono la centralità del discorso dove alle parole spesso non rimane che una funzione didascalica, invertendo in un certo qual modo le funzioni che testo e immagini avevano un tempo.

Opportuno il riferimento anche al concetto di topicalizzazione di cui parlano A.M. Lorusso e P. Violi9 che illustrano come più fatti possano in qualche modo essere messi in relazione trovando un filo comune che li unisce, conferendo legami e nessi di relazione altrimenti non scontati e pertanto contribuendo a costruire quel senso complessivo di cui si parla.

Conclusioni

L’informazione giornalistica all’interno del più vasto ambito delle comunicazioni di massa ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni, così come appare profonda la revisione del concetto stesso di notiziabilità.

Prima le routine produttive imponevano tempi, modi e spazi per la diffusione delle notizie in grandi contenitori come telegiornali e giornali stampati; ciò imponeva criteri di notiziabilità, capacità di fare giornalismo d’inchiesta e di far stare il tutto con ben precise esigenze di sintesi imponendo l’adozione di regimi più discorsivi da parte del giornalista.

In un paio di decenni, prima la supremazia conquistata dalle immagini, poi l’avvento delle testate on-line, infine la rivoluzione introdotta dai social media ha stravolto il modo di fare giornalismo.

L’opportunità ed al tempo stesso l’esigenza di pubblicare aggiornamenti costanti sulle testate on-line, l’esigenza di dover pubblicare sui social media, piazze virtuali dove il proprio prodotto è soggetto all’interazione diretta ed immediata del lettore, richiede l’adozione di strategie e stili fortemente narrativizzati.

Non basta informare, bisogna conformare il fabbisogno di informazioni ai formati richiesti dai nuovi strumenti, bisogna intercettare gli stati emotivi dell’opinione pubblica, bisogna soddisfarne curiosità ed una sorta di “voyeurismo” che vuole saziarsi di immagini, di dettagli, di indiscrezioni, di opinioni a volte anche non strettamente attinenti alla notiziabilità intrinseca del fatto stesso.

Nelle piazze virtuali delle proprie pagine social nasce l’esigenza di mettersi in relazione ed in linguaggio con i frequentatori di questa piazza e con il loro spazio valoriale, dando vita così a delle narrazioni in cui il fatto in sé è solo un elemento, ancorché importante, del panorama circostanziale che viene tirato in ballo.

Oramai i social, Twitter in testa e poi Facebook, costituiscono l’anteprima delle notizie e il primo spazio di approfondimento, cosicché telegiornali e carta stampata devono di fatto conformarsi alla trattazione fatta su queste piattaforme, segnandone di fatto l’avvenuta supremazia nello spazio informativo, con tutto ciò che questo comporta in termini di stili e strategie giornalistiche.