da Sergio Bernardini | Apr 5, 2016 | MEDIA E SOCIETA'

Come ragionano le persone che davanti ad un video postano commenti sui social? Quali sono i loro punti di vista e la loro visione del mondo? Fino a che punto sono influenzabili dai contenuti pubblicati? È possibile raggrupparli in target audience relativamente omogenei?

Domande frequenti in chi opera nel mondo dei social sia perché dietro un commento non si sa mai chi c’è realmente, sia perché questi media rappresentano un fenomeno ancora troppo giovane per poter disporre di riferimenti sociologici consolidati sui loro effetti, così da poter costituire sicuro riferimento.

Se per i media tradizionali è stata in più occasioni dimostrata e descritta la loro capacità di influenzare gli atteggiamenti del pubblico, la stessa cosa non si può ancora affermare con pari certezza riguardo i social media.

Tuttavia sembra che Facebook abbia compiuto delle ricerche in tal senso, isolando due gruppi omogenei di persone ed esponendoli per un certo periodo di tempo a contenuti diversi; i risultati dimostrarono che gli atteggiamenti dei due gruppi verso certi elementi erano diversi in relazione al tipo di contenuti a cui erano stati esposti.

Certo questa ricerca, peraltro poco pubblicizzata, non costituisce prova definitiva, ma comunque rappresenta un punto importante su cui cercare ulteriori conferme empiriche.

Nella frequentazione delle cosiddette piazze virtuali, una persona trova delle fonti dalle quali attinge spesso per costruire le proprie conoscenze sui fatti sociali, cerca conferme alle proprie opinioni, trae spesso la convinzione in merito alla accettabilità e alla condivisione dei propri punti di vista.

Non ingannino le conversazioni “furibonde” che alcune volte si scatenano sui social perché in ogni caso si tratta spesso di polarizzazioni che appartengono allo stesso frame, e capita che un qualsiasi utente possa fare una breve escursione in “territori ostili”, ma riflettendo introspettivamente è logico pensare che quando si è liberi di scegliere, si preferisca frequentare luoghi e persone con le quali si ha una certa affinità di pensiero, per cui è verosimile che questo accada anche nelle cosiddette piazze virtuali.

In tal senso, ho effettuato una sintetica ricerca sulle pagine Facebook di due quotidiani assai diffusi come il Corriere della Sera e il Giornale, selezionando i post pubblicati relativi a un caso che ha occupato le prime pagine di tutti i media e ho analizzato i commenti che sono stati aggiunti, con lo scopo di mettere in luce quali siano state le prese di posizione sul caso e quali fossero le idee comuni emergenti più diffuse, con uno sguardo anche alle modalità lessicali utilizzate per veicolare tali punti di vista.

La scelta è ricaduta su questi due quotidiani perché pur avendo posizioni diverse su vari aspetti di carattere sociale e politico non si collocano su poli estremi, fatto che avrebbe reso relativamente scontate le differenze rintracciate.

Le modalità di ricerca

La ricerca è stata effettuata sulle pagine dei due giornali il giorno 10 marzo, prendendo a campione il caso dell’omicidio Varani ed effettuando la rilevazione dei commenti pubblicati alle ore 15.00 circa.

I commenti sono stati analizzati leggendoli uno ad uno perché l’obiettivo era quello di disvelare le opinioni comuni sullo sfondo aldilà delle parole usate per esprimerle, si trattava quindi di operare un “sentiment analisys” assai poco automatizzabile e molto artigianale perché diretto a decodificare sottintesi, toni ironici o espressioni gergali utilizzate (es. “metteteli in galera e buttate via la chiave”).

Privilegiato quindi l’aspetto qualitativo anche perché il numero di commenti disponibili non era elevatissimo, per cui un’analisi quantitativa su un campione numericamente non adeguato sarebbe tacciabile di scarsa significatività. Ciò nonostante, numeri e dati che comunque riporto, aldilà della significatività statistica, hanno l’obiettivo di descrivere per grandi linee una dimensione del fenomeno osservato.

Considerata l’efferatezza dell’omicidio di Luca Varani, nei commenti si sono riversate tensioni emotive che ovviamente hanno condizionato buona parte dei commenti specialmente per quanto riguarda il lessico utilizzato e le posizioni espresse sulla vicenda, tuttavia per quanto riguarda le opinioni più o meno dissimulate nelle parole, sono emersi aspetti interessanti circa la diffusione di certi punti di vista non solo verso la questione giustizia, ma anche verso questioni sociali di una certa rilevanza.

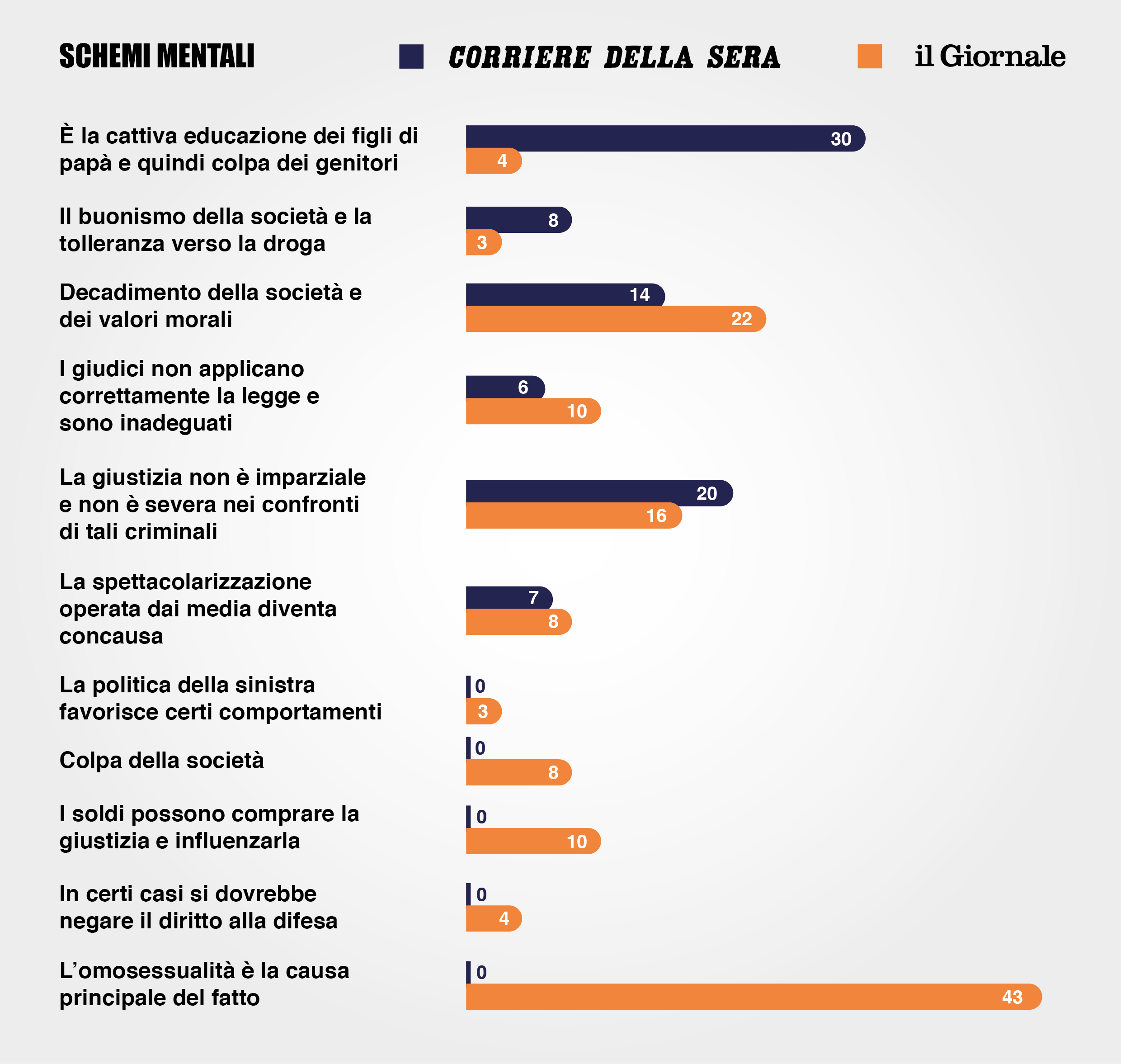

Sono stati considerati 194 commenti inseriti nel post del Corriere della sera e 173 commenti apparsi in 4 differenti post pubblicati dal Giornale, mentre il numero di commenti risultati indecifrabili in entrambe le testate è stato abbastanza basso. Ogni commento considerato poteva contenere sia una presa di posizione sul caso, sia palesare una o più convinzioni.

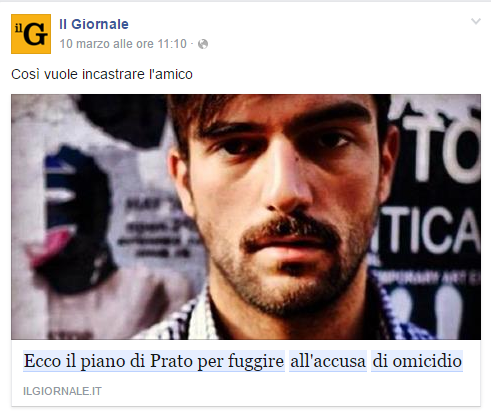

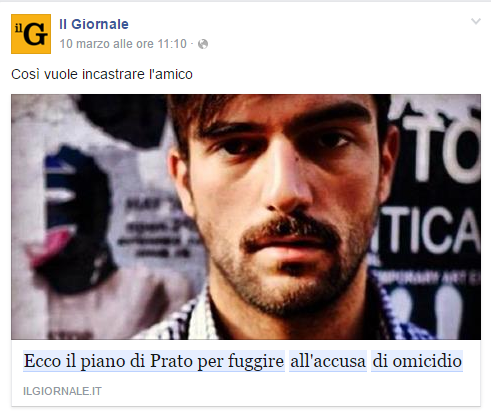

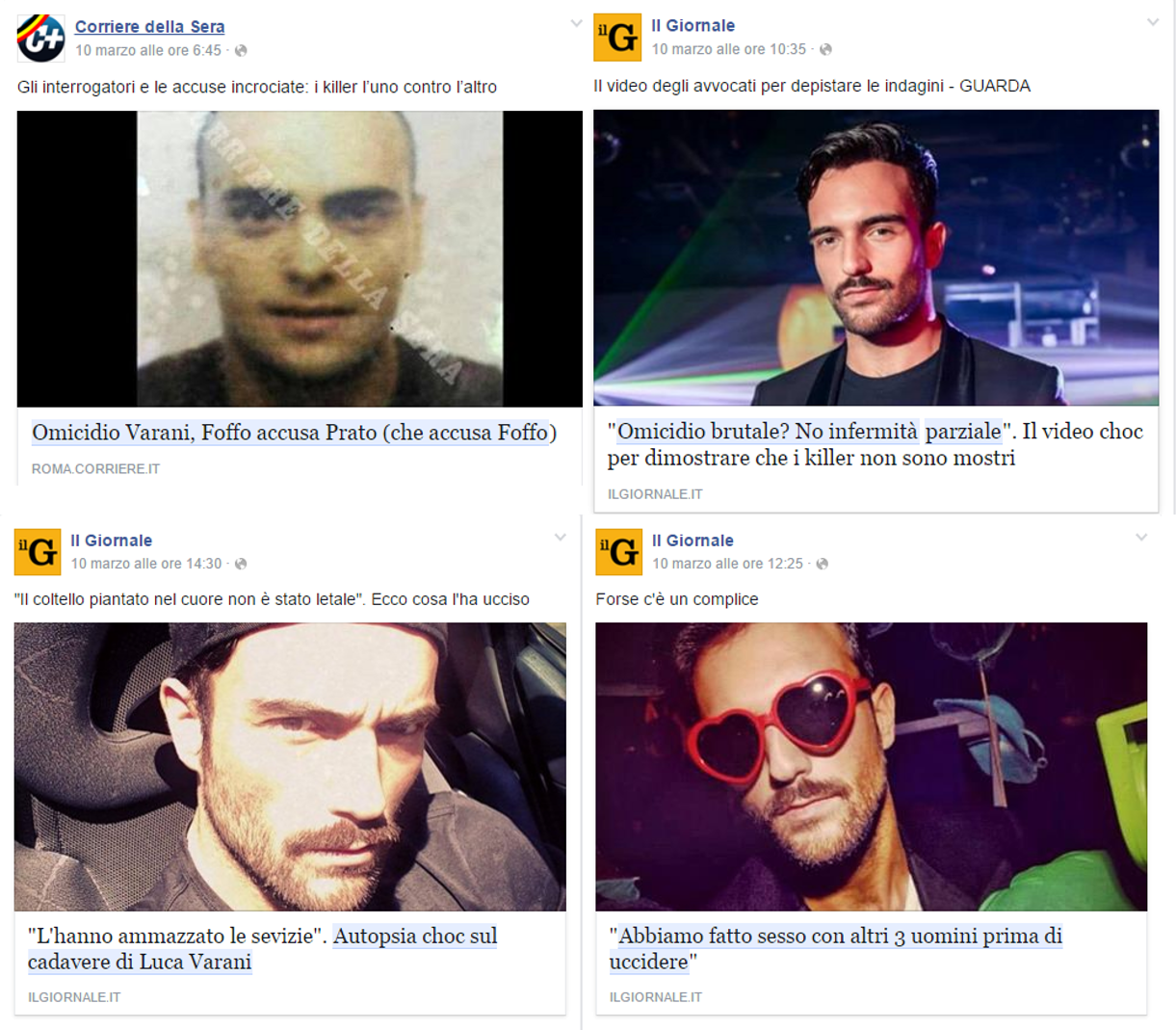

Il Corriere della sera ha pubblicato un unico post alle ore 6.45 utilizzando una immagine sbiadita del volto di uno dei responsabili, quasi a voler simulare i famosi manifesti “wanted” della filmografia western, operando in tal modo una sorta di disumanizzazione del soggetto, cercando di sbiadire i tratti da ragazzo perbene di colui che si è macchiato di un crimine efferato. Il titolo si incentra su una procedura giudiziaria, gli interrogatori, e su un aspetto ormai abbastanza frequente nei casi giudiziari che è divenuto un’antecedente nella memoria collettiva, ovvero lo scambio di accuse tra i due colpevoli. All’ora della rilevazione i commenti erano di poco superiori a 200.

Il Giornale invece ha pubblicato 4 post, alle ore 10.35, alle 11.10, alle 12.25 e alle 14.30, utilizzando immagini che ritraggono l’altro colpevole, mostrando in primo piano un volto ogni volta in posa per lo scatto, quattro foto differenti di altrettanti momenti dove la composizione fotografica evoca i tratti del narcisismo e della personalità multipla del colpevole. Nei titoli i temi cavalcati sono stati il tentativo degli avvocati di appellarsi a incapacità parziali dei colpevoli, il tentativo di confondere l’accusa, l’efferatezza del delitto compiuto e l’espressione deteriore dell’omosessualità quale concausa dell’omicidio.

I commenti ricevuti nei quattro post sono stati complessivamente 178 e ancorché pubblicati su post diversi sono apparsi abbastanza omogenei, per cui potevano essere analizzati globalmente allo scopo di ricavare una fotografia degli atteggiamenti espressi.

In entrambi i casi invece non sono state prese in considerazione le risposte ai vari commenti.

I risultati emersi

I contenuti dei commenti ai post sono stati analizzati definendo due categorie di informazioni: la prima relativa alle varie prese di posizione che il pubblico ha assunto sul caso riguardo la colpevolezza degli accusati e la pena da infliggere; la seconda ricavando ed etichettando gli “schemi mentali” (vds. Polmonari, Cavazza, Rubini – Psicologia Sociale) attraverso i quali vengono costruiti i processi di ancoraggio ai nessi causali del fatto; infine è stato operato un confronto tra alcune delle unità lessicali dotate di significatività più utilizzate.

Una breve digressione a margine del poliforme concetto di schemi mentali, per rinviare alle pregevoli elaborazioni del concetto di Rappresentazioni sociali di Moscovici, della definizione di senso comune che proviene tra gli altri da Clifford Geertz e Pierre Bourdieu, ma anche del più datato, ma sempre interessante, concetto di idee comuni di Gustav Flaubert; ovviamente le definizioni da me utilizzate in questo lavoro tengono conto di un certo legame di sinonimia di questi concetti.

-

-

- La tipologia di prese di posizione sul caso ha rivelato molte similarità, anche se espresse in modi e lessico diverso, evidenziando una maggiore predisposizione dei followers del Corriere a prendere posizione (202 volte) in confronto ai followers del Giornale (112volte); tali posizioni sono state:

– favorevoli all’ergastolo o comunque a situazioni di carcere duro e senza sconti di pena (76 Corriere, 29 il Giornale);

– favorevoli alla pena di morte o comunque raffigurando modi di espiazione della pena in rapporto di sinonimia con la morte, espresse lasciando trasparire un forte senso di sdegno e di vendetta (42 Corriere, 26 il Giornale);

– il senso di orrore per quanto commesso dai due e la convinzione che siano entrambi colpevoli allo stesso modo (38 Corriere, 22 il Giornale);

– la convinzione che i due colpevoli, con l’aiuto di famiglie e avvocati, metteranno in atto la tattica di rimpallarsi le responsabilità per eludere la pena (35 Corriere, 10 il Giornale);

– la convinzione che gli avvocati proveranno ad utilizzare le astuzie processuali per far eludere o limitare la giusta pena ai colpevoli (11 Corriere, 25 il Giornale).

Per operare un confronto i dati sono esposti in percentuale nei grafici sottostanti. Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale.

Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale.

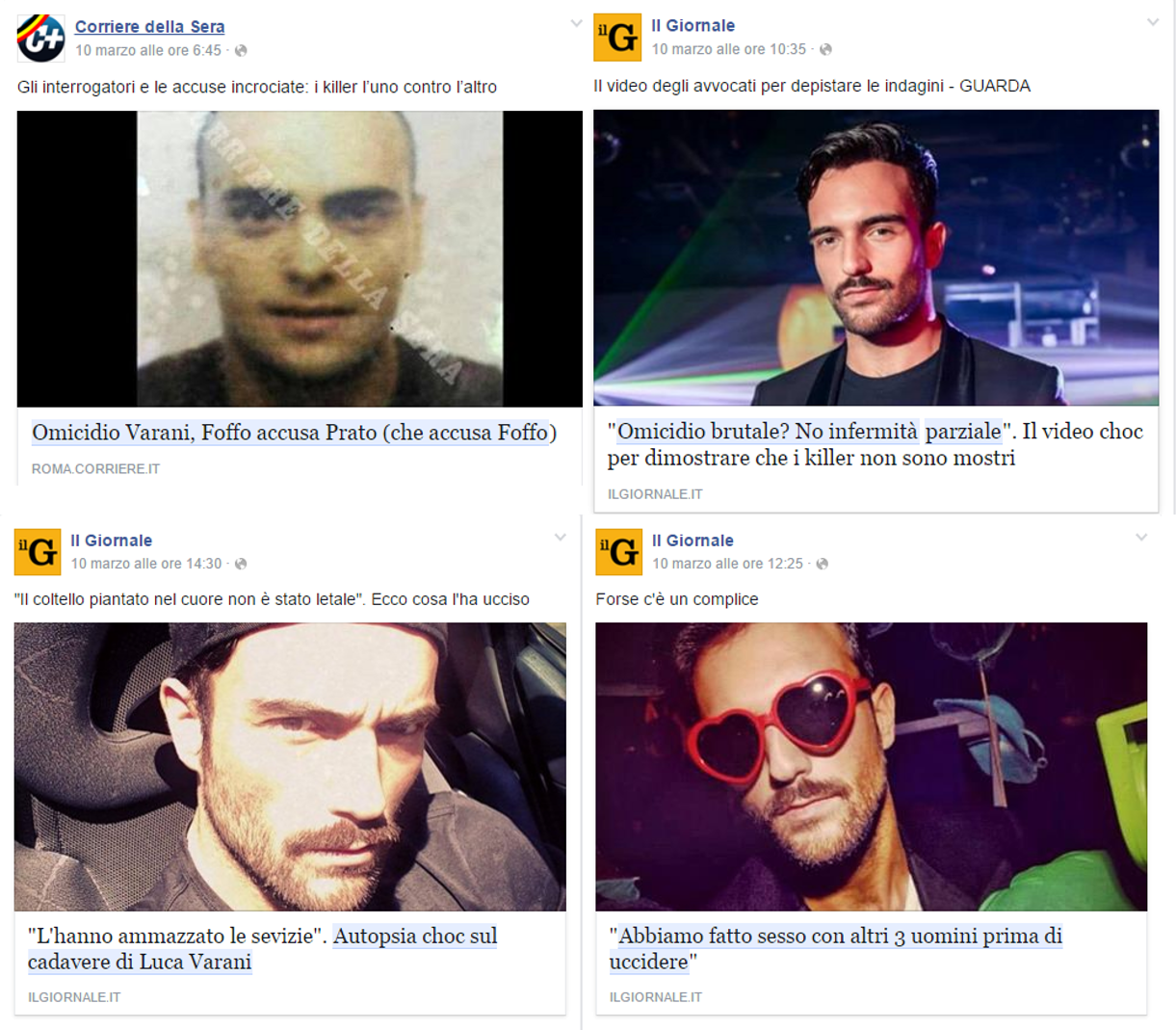

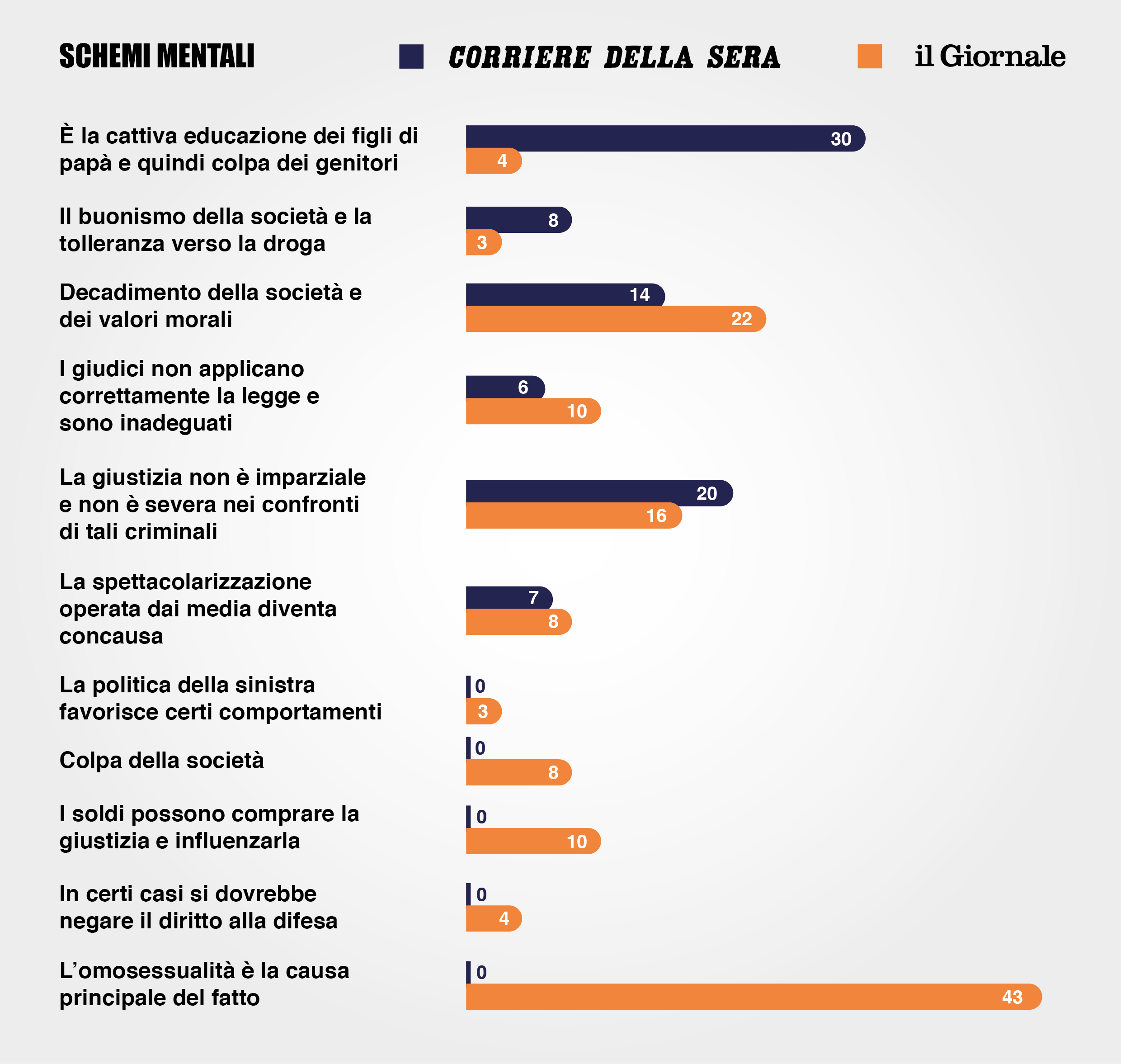

- Gli schemi mentali riconducibili alle convinzioni sia sulle concause probabili, sia sul futuro decorso della giustizia invece fanno registrare differenze nel tipo di opnioni e nella diffusione delle stesse, così come schematizzato nella tabella sottostante:

Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.

Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.

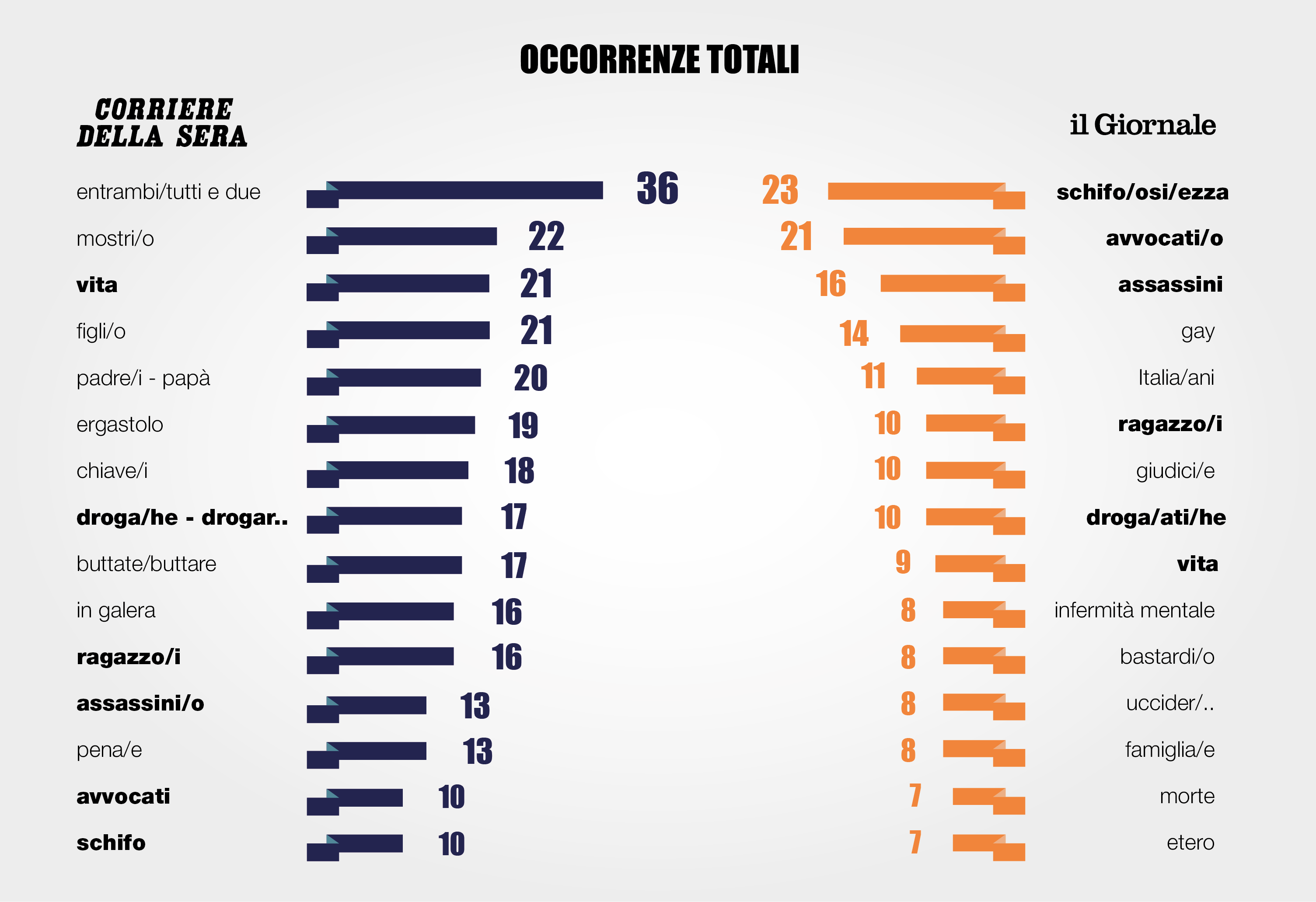

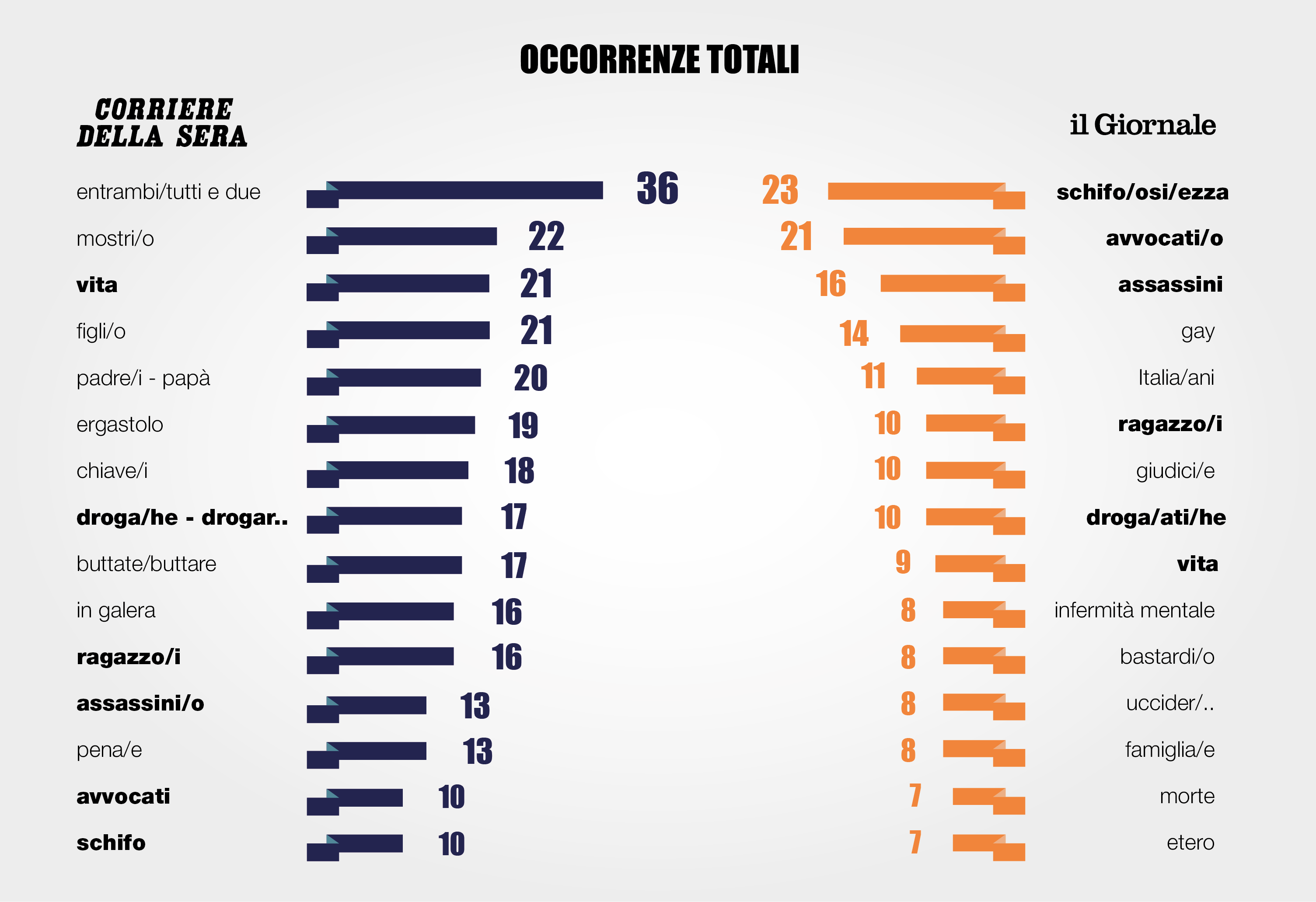

- Ne consegue che il lessico è abbastanza in linea con posizioni manifestate e idee emerse, così che mentre nel Corsera le parole più frequenti sono mostri, figli, padre, ergastolo, galera, droga, nel Giornale emergono schifo, avvocati, assassini, gay, giudici, e nella lista delle 15 parole più utilizzate, solo 5 sono comuni ad entrambe ma con rango e indici di frequenza assai diversi. Da riportare invece singolari espressioni come “metterli in galera e buttare la chiave” quale raffigurazione che sembra dare una parvenza di maggiore concretezza della privazione della libertà a vita piuttosto che la parola ergastolo.

Conclusioni

Se ci si sofferma con attenzione sui titoli dei post, le differenze emerse nel tenore dei commenti sembrano avere una correlazione con gli stessi abbastanza evidente, per cui è verosimile pensare che le tematizzazioni utilizzate nei post abbiano un ruolo non secondario nell’ispirare certi principi e nell’orientare il tipo di conversazione che ne scaturisce.

Il quadro che emerge da questi risultati sembra offrire una piccola ma ulteriore conferma; anche i social media sono in grado di influenzare gli atteggiamenti, e questo accade attraverso una duplice azione: da una parte la notizia che proviene dal mainstream informativo dei media; dall’altra il framing operato da ogni singola testata o pagina che influenza il tipo di conversazione che si produce in questa piazza virtuale e che finisce per stimolare reciproche influenze nei partecipanti, ma anche per persuadere coloro che passivamente leggono questi commenti nella convinzione che siano socialmente approvati e diffusi.

A riprova di ciò sono state abbastanza frequenti espressioni gergali pressoché identiche.

Chiaramente il risultato di questo lavoro costituisce un’istantanea su un aspetto perché ovviamente i sistemi di rappresentazioni sociali e di visione del mondo, più o meno omogenei, si sedimentano con il tempo e finiscono poi per orientare valori ed atteggiamenti.

Appare perciò quantomeno verosimile affermare che siamo di fronte non solo alla democrazia della rete, come entusiasticamente sostenuto da alcuni, ma all’uso più o meno consapevole di nuove e più sofisticate forme di influenza delle opinioni nel panorama sociale dei media di cui anche i social, lo ripeto ancora, fanno prima di tutto parte.

Infografiche realizzate da Manuel G. Bernardini

manuelg.bernardini@gmail.com

da Sergio Bernardini | Mar 2, 2016 | ANALISI

Esistono soggetti atipici come istituzioni o persino come i contingenti militari impegnati in operazioni di peacekeeping che devono comunque tutelare la propria immagine, o per meglio dire ‘fare branding’: quali implicazioni derivano dalla loro particolare natura e quali modelli utilizzare?

Le politiche di branding1 delle organizzazioni sono un fattore abbastanza complesso che oltretutto devono mutare strategie e applicazione in base al settore di attività ed al contesto in cui operano.

Teorie e modelli esistenti, oltre ai vari riferimenti bibliografici, sono il frutto di numerosi studi che hanno in larga parte mutuato dal marketing il loro approccio empirico, quello cioè di un soggetto che opera collocando sul mercato prodotti e servizi in aderenza alle logiche di consumo.

Sostanziali sono le differenze che condizionano le strategie di un brand originate non soltanto dalle differenze tra i vari settori di consumo, ma anche e soprattutto dagli aspetti sociali e culturali che possono entrare in gioco in un determinato momento o contesto, ed in tal senso il riferimento ad organizzazioni senza fini di lucro, ovvero a soggetti istituzionali, è ovviamente esplicito.

In questa sede si parlerà del branding di un soggetto atipico quale può essere considerato un contingente multinazionale impegnato in una operazione di peacekeeping in aree di crisi, operando di tanto in tanto un confronto con la realtà di una qualunque impresa.

Alcuni precisazioni a premessa del discorso:

– mentre un’impresa opera con tecniche di marketing e di comunicazione promuovendo attività e prodotti verso un pubblico che ha un atteggiamento in linea di massima neutro o favorevole, di frequente un contingente multinazionale deve iniziare ad operare in ambienti tendenzialmente, o in alcuni casi, palesemente ostili, sia per eventi passati, sia per la presenza di stereotipi culturali; in alcuni casi potrà trovare un atteggiamento neutrale ma si tratta di aperture a tempo limitato perché qualora certe aspettative delle popolazioni indigene non fossero soddisfatte, tale neutralità tende rapidamente a trasformarsi in ostilità.

– Per i contingenti militari chiamati ormai sempre più spesso ad intervenire in situazioni di crisi, l’uso della forza è sempre più condizione estrema e puramente episodica, mentre il contatto con la popolazione civile è costante e frequente, pertanto è inevitabile portare avanti una strategia del consenso con quest’ultima da perseguire sempre più attraverso attività di comunicazione che debbono essere sempre più raffinate e soprattutto appropriate.

Di fatto analizzare una situazione limite come quella di un contingente multinazionale permette di affermare che nessuna entità o organizzazione, sia che si tratti di un soggetto politico o di un’istituzione pubblica, può più sottrarsi all’esigenza di progettare e sviluppare una propria politica di branding, esigenza resa ancor più pressante dalla viralità della comunicazione indotta dal web.

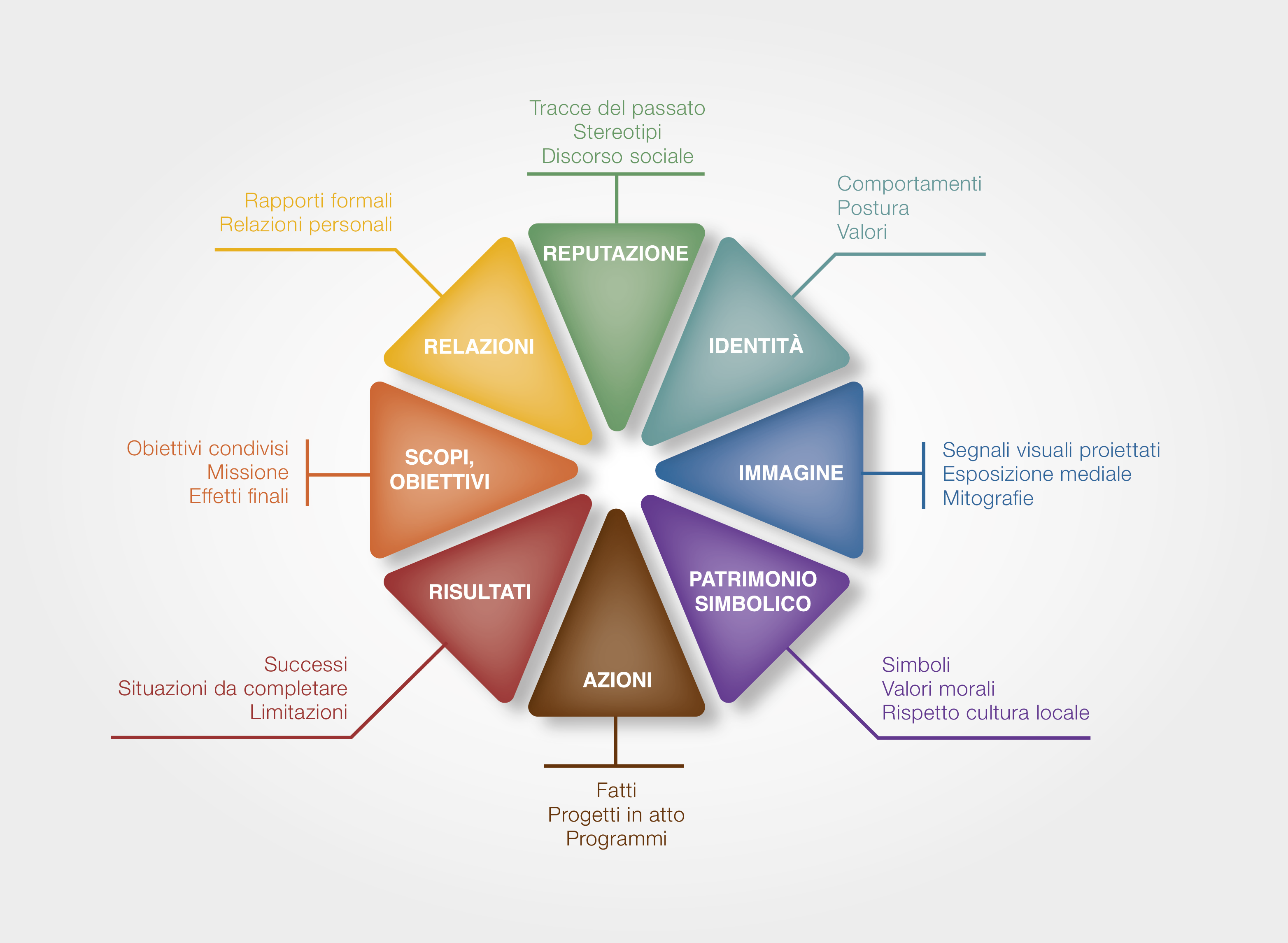

Conseguentemente è opportuno chiedersi a quale tipo di modello far riferimento e quali azioni saranno necessarie per dare pratica attuazione a quelle attività che nei soggetti che sto considerando passano ancora sotto una generica ed inadeguata definizione di immagine, concetto ormai obsoleto nel mondo della comunicazione.

Nella realtà attuale e non certo per ricalcare una moda, il concetto di immagine non può essere disgiunto da quello onnicomprensivo di brand che meglio risponde all’ipercomplessità ambientale e che necessariamente richiede un modello a più dimensioni.

Inoltre non va dimenticato che ogni soggetto impegnato in un contesto sociale, sicuramente più delicato del contesto di consumo per gli aspetti in gioco, ha bisogno di strumenti che meglio consentano lo sviluppo di un’efficace narrazione (o storytelling se si preferisce).

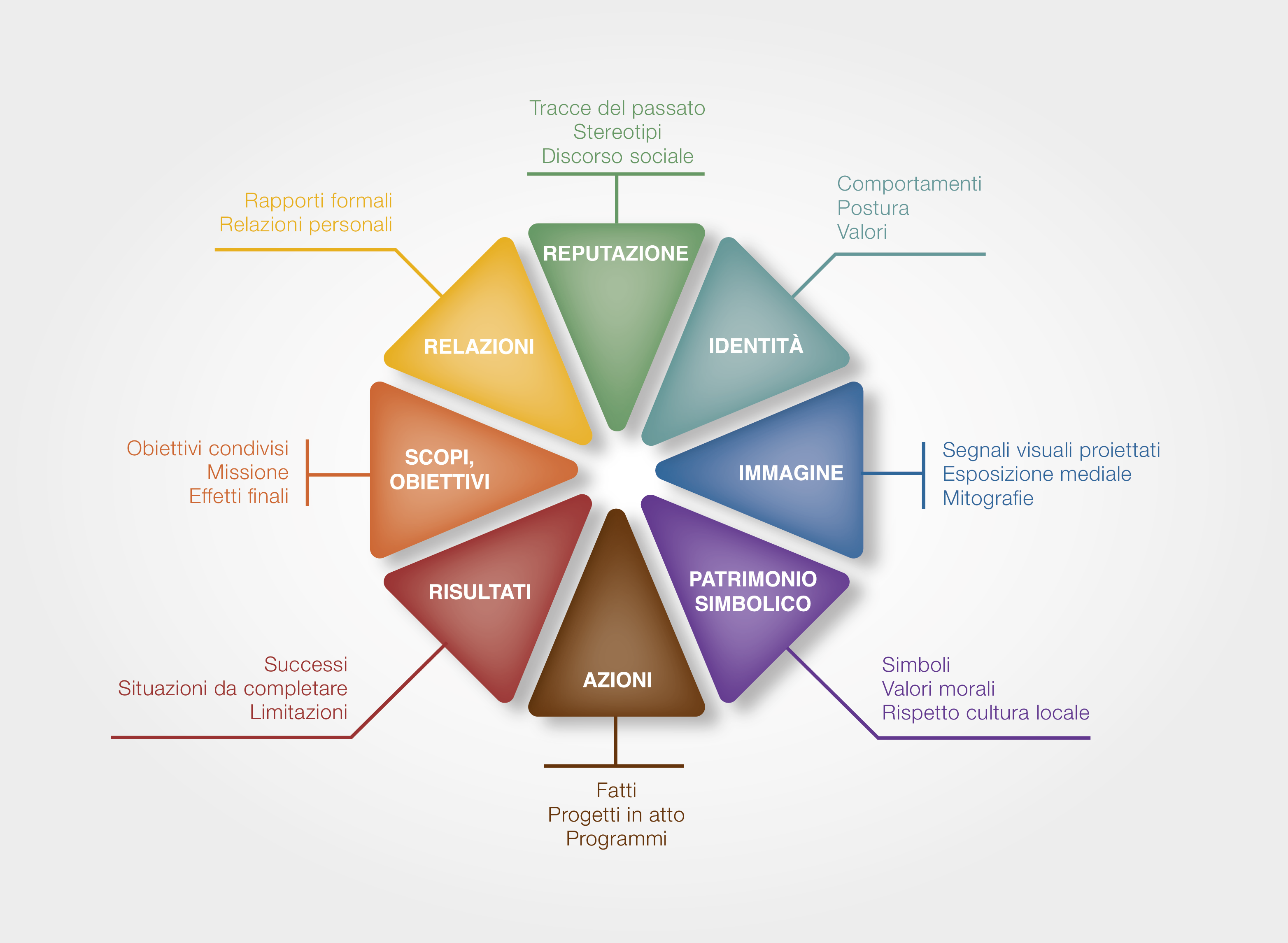

Un modello tra i più dettagliati in uso nell’ambito commerciale è il Brand Care System della GPF & A. (Gian Paolo Fabbris & Associati), un ottagono del brand che ne definisce il territorio a 360 gradi, definendo le sue dimensioni in: experience, product benefit, value for money, brand fingerprint, icon, intangible, brand personality, competence (vds. immagine).

Si può notare facilmente che alcune tra queste dimensioni sono poco attinenti al tipo di organizzazione di cui parlo o per un’istituzione che operi senza fini di lucro, dove in ballo ci sono valori identitari e culturali di altra natura rispetto alle percezioni legate al consumo e agli stili di vita.

D’altronde l’ambito di una istituzione e le caratteristiche di brand che, consapevole o meno, incorpora, sono il frutto di una costruzione diacronica che origina nella memoria sociale e che si costruisce nel tempo.

Perciò non saranno sufficienti soltanto le tradizionali campagne di comunicazione mirata, ma bisognerà tenere conto delle interazioni intercorse tra i componenti dell’organizzazione e l’ambiente sociale tra passato e presente, cercando di ricostruirne il senso senza reticenze.

Per cui è opportuno interpretare le politiche di branding in chiave narrativa, ricostruendo pazientemente anche l’intreccio dei fatti passati per determinare i contorni dei “protagonisti” già presenti negli immaginari collettivi della gente, capire a che punto della storia ci si innesta quando si immette un messaggio di qualunque tipo nell’ambiente, pena negare le proprie campagne di qualsiasi parvenza di credibilità.

Necessario pertanto proporre un modello che possa risultare adeguato a questa tipologia di soggetti affinché rappresenti una guida di riferimento alle attività di “tutela dell’immagine”, che d’ora in poi sarebbe più che appropriato definire brand (l’equivalente italiano è “marca” ma sembra suonare con significato riduttivo!).

Quello che seguirà nelle prossime righe è dunque un modello multidimensionale applicabile al caso di un contingente multinazionale, come affermato all’inizio, che appare comunque ben adottabile anche per altre realtà istituzionali.

Gli otto fattori dell’ottagono sono stati delineati con lo scopo di descrivere il territorio del brand riferibile a questo genere di organizzazioni che operano in contesti sociali la cui audience risulti identificabile nel complesso concetto di opinione pubblica2.

-

-

- Reputazione quale somma di diversi contenuti che sono presenti nella mente della nostra audience e che consistono nelle tracce di episodi passati esistenti nella memoria collettiva, nei precedenti riferiti ai comportamenti osservati in certe situazioni, nei racconti e nei luoghi comuni che circolano tra la gente, nella credibilità e affidabilità che vengono percepiti dal corpo sociale in base alle sue osservazioni e ai racconti che scaturiscono dal sistema dei media. È un fattore fortemente condizionato dagli stereotipi, ed in quanto tale è di fatto attribuito dall’audience, per cui il compito dell’organizzazione è quello di ricostruirne i contorni annidati nella mente della gente e cercare di modificarli progressivamente innestando nelle narrazioni quotidiane nuovi fattori che correggano gli eventuali precedenti negativi. Ad esempio la reputazione di contingenti italiani in Libia sarebbe ancora notevolmente condizionata dai precedenti coloniali di quasi un secolo fa, così come viene ancora percepita in Libano la presenza francese.

- Identità quale risultato di fattori che però in questo caso possono essere alimentati e gestiti dall’organizzazione mediante comportamenti, postura, approccio normativo, valori a cui dimostra di ispirarsi, atteggiamenti manifestati verso la cultura e il contesto sociale dell’ambiente circostante, posizioni che si decide di prendere di fronte a controversie locali e fatti quotidiani. Per esempio in Kosovo, nonostante la dichiarata volontà di essere imparziali, il contingente nella sua globalità ed in base alle azioni tradotte in essere, veniva percepito come favorevolmente orientato verso l’etnia albanese soprattutto dalla componente serba, anche se ciò non corrispondeva in linea di massima al sentimento dei peecekeapers.

- Immagine come risultante di tutti i segnali inviati all’audience che in prevalenza, ma non esclusivamente, sono di carattere visuale. Si concretizza attraverso i modi di rappresentarsi veicolati attraverso i vari media nelle attività di comunicazione pianificate ma anche, da non sottovalutare, attraverso l’agire quotidiano delle forze impiegate all’esterno che viene attentamente osservato dalla popolazione indigena diventando poi elementi di conferma o di svalorizzazione di quanto comunicato sui media. Tutto quanto rilevato va ad alimentare poi l’immaginario collettivo dell’audience di riferimento, ne modella le mitografie esistenti, va a porsi in stretta correlazione con le credenze legate alla reputazione. Come non citare ad esempio un video che circolava su youtube che mostrava un mezzo militare americano muoversi e farsi largo “a sportellate” tra le auto civili in mezzo al traffico di kabul, o come dimenticare le rimostranze che la popolazione libanese muoveva contro i mezzi francesi colpevoli a loro dire di transitare a velocità troppo elevata nei centri urbani o di danneggiare le strade con i loro mezzi pesanti.

-

-

- Scopi e obiettivi perseguiti dal contingente e dettati dagli organismi internazionali (che non sempre tuttavia godono di buona reputazione), ponendo attenzione a veicolare in modo corretto la volontà dell’organizzazione ma avendo cura soprattutto che la popolazione indigena percepisca correttamente questi concetti. Poiché la corretta comunicazione di questi aspetti è un fattore nella disponibilità dell’organizzazione, suo è l’onere e la responsabilità di entrare in sintonia con l’audience ricercandone una possibile condivisione valoriale e cercando di interpretarne anche umori e perplessità eventuali che riguardano gli effetti del proprio operato. È purtroppo assai frequente che dopo un certo periodo di tempo aumentino distanze e incomprensioni tra il contingente da una parte e le popolazioni dall’altra, il primo impegnato a comunicare fini politicamente corretti e l’ultima a fare i conti con una quotidianità troppo distante dalle dichiarazioni imbalsamate di circostanza.

- Azioni condotte come accurata descrizione di quanto fatto e del modo di operare del contingente, possibilmente senza reticenze e senza prestare il fianco alla comunicazione di parte avversa che, quando trova zone d’ombra, trova gli spunti migliori per screditare l’operato del contingente stesso cercando di minarne alla base i requisiti di credibilità. Bisogna oltretutto tenere conto che non tutto quanto viene fatto può essere notato dalla popolazione e che spesso la conoscenza dei fatti è il frutto o del passaparola, o del racconto del sistema dei media locali che deve essere attentamente monitorato nelle semantiche utilizzate verso l’audience di riferimento. Non si possono dimenticare situazioni nel quale i media locali non fossero quasi per nulla interessati al racconto dei fatti del contingente impegnato, diventando invece molto più proattivi in caso di notizie che potevano gettare discredito alla forza di pace.

- Risultati ottenuti attraverso i propri sforzi e le proprie azioni, anche in questo caso preferendo schiettezza e franchezza a comunicazioni di circostanza che, come nel punto precedente, possono essere facilmente attaccate e smontate dai sistemi di comunicazione locale che possono facilmente godere, in virtù del radicamento sul territorio, di un vantaggio competitivo in termini di credibilità. L’aspetto relativo ai risultati ottenuti, troppo spesso trascurato, deve cercare di dare la prova empirica della bontà dei propri scopi e del proprio operato e deve cercare dati oggettivi e concreti che non possano essere facilmente smontati dalle contro narrazioni di parte avversa. La sostanza delle cose, sperando ovviamente di poterla offrire, è sempre il miglior sistema per alimentare la propria reputazione e giustificare la propria presenza sul territorio. Allo stesso tempo deve essere adeguatamente monitorato e contrastato quanto in termini di insuccessi venga costruito e attribuito in modi più o meno striscianti da parte avversa, bisogna conoscere l’entità anche di certi luoghi comuni dei locali perché questo diventa il materiale utilizzabile per minare la credibilità dell’operato del contingente nel suo complesso.

-

-

- Patrimonio simbolico e valoriale in parte emanato dal proprio atteggiamento complessivo, in parte attribuito come ricordo delle storie del passato e del racconto del sistema dei media locali. È la traduzione degli elementi visuali in valori e simboli ed è assolutamente intangibile. Giova ricordare che spesso, specialmente nei territori in cui si interviene, esistono forti differenze tra il livello economico di provenienza degli appartenenti al contingente e la situazione della popolazione indigena, e questo guida preventive e stereotipate attribuzioni di valori rispetto alla cultura locale, un aspetto tendenzialmente pregiudizievole all’instaurarsi di relazioni umane di fiducia e credibilità.

- Relazioni intersoggettive ovvero l’insieme delle relazioni formali tra il contingente e le altre istituzioni o organizzazioni locali e le relazioni interpersonali che possono intercorrere tra alcuni membri del contingente e personale indigeno, sia che si tratti di leader politici o capo clan, sia che si tratti di interpreti e lavoranti nella base o di semplice popolazione locale. Le relazioni personali possono essere un fattore molto forte nell’influenzare il discorso sociale, persino più efficaci di qualsiasi messaggio qualunque sia il medium che lo trasmette, anche se purtroppo la loro diffusione in termini numerici non riesce ad essere troppo estesa. È importante comunque sottolineare che ogni positiva relazione instaurata può stimolare un effetto advocacy che si propaga influenzando positivamente la percezione del contingente nel suo complesso. La costruzione di una rete di relazioni, strategia che sta assumendo un peso maggiore negli ultimi anni come fattore di successo, può assicurare un notevole contributo ad una politica di branding del contingente, dando anche l’opportunità di controllare e stemperare percezioni dissonanti circolanti nell’audience di riferimento.

Conclusioni

In conclusione mentre può sembrare relativamente semplice costruire sopra prodotti tangibili una serie di attributi intangibili, viceversa appare assai più complesso costruire nell’intangibilità un nucleo di contenuti stabile e riconosciuto.

Sembrano pertanto maturi i tempi per introdurre il concetto di branding anche per organizzazioni, quali appunto un contingente multinazionale, le quali non potendo fondare su un prodotto tangibile la propria politica, mediante un modello più strutturato e specificamente dedicato come quello presentato potrebbero meglio contrastare le, a volte notevoli, difficoltà che incontrano a veicolare se stesse.

Si parla spesso di narrazioni e di comunicazione strategica ignorandone tuttavia, dal mio punto di vista, i presupposti che le sostengono alla base. Non si può infatti pensare di affermare una narrative che dir si voglia, senza prima aver categorizzato e monitorato tutti i vari fattori che sono invece ben presenti nella mente dell’audience e che se non ben definiti, possono costituire un sistema di credenze in grado di rendere la popolazione assolutamente impermeabile a qualsiasi serie di impulsi proveniente dall’esterno.

1 Pianificazione e gestione di tecniche di marketing e di comunicazione per la creazione, la gestione e lo sviluppo di una marca o “brand”; può definirisi anche come brand management.

2 Si può definire l’opinione pubblica come l’aggregazione delle attitudini di pensiero collettive di un sistema sociale, somma delle opinioni dei singoli, che la comunicano nei modi più disparati utilizzando gli strumenti di comunicazione esistenti; protagonisti della sua diffusione, più o meno fedele o rielaborata, sono i mass-media che in tal modo influenzano sia le decisioni politiche, sia la popolazione stessa che in qualche modo l’ha originata (vds. anche Allport, Habermas, Lippmann).

da Sergio Bernardini | Gen 7, 2016 | NARRAZIONI SOCIALI

“Il quasi – oggetto ha contribuito a creare dei rapporti in una data società, in certi casi ha favorito addirittura la creazione di una società” (M. Serres)

“C’è sempre un senso che va oltre l’uso dell’oggetto.”(R. Barthes)

Nell’era dell’immagine in cui siamo immersi, pensare ad un oggetto come materia inanimata o come semplice artefatto tecnologico è da ritenere abbastanza approssimativo anche da parte di chi non voglia addentrarsi in complesse analisi sociologiche e semiotiche.

Tuttavia, introducendo il concetto di storytelling di un oggetto, non ci si deve lasciar prendere la mano pensando che tale aspetto sia interamente progettabile “a tavolino” se non prima di aver valutato e compreso quale sia il contesto in cui tale oggetto “vive” e quali siano le condizioni per cui il suo racconto può avere un potere di attrazione, quali le pratiche sociali, per rendersi conto che la sua narrazione potrà diffondersi solo quando questi si dimostri essere un costruttore di relazioni.

Per introdurre il senso del discorso mi sembra estremamente interessante citare il principio del quasi-oggetto di Serres il quale prende ad esempio la palla che circolando tra i giocatori diventa di fatto costruttrice del collettivo, riducendo di fatto un soggetto ad essere sottomesso alla sua capacità (della palla) di regolatore dell’intersoggettività.

Come dice lo stesso autore il quasi-oggetto è qualcosa di più di un oggetto, quasi un soggetto, “quasi intelligenti” perché oggetti di relazione (vedi anche intervista su http://lettura.corriere.it/un-tocqueville-per-il-xxi-secolo/). Quindi se ne può dedurre che è nella capacità di condizionare le relazioni intersoggettive che dovrà essere cercato il senso profondo di un oggetto ed al tempo stesso la sua capacità di dare vita a delle vere e proprie narrazioni.

Chissà sé i calciofili più accaniti avranno mai pensato che le numerose storie del mondo del calcio in fondo nascono grazie ad un oggetto, un pallone, costruttore ed ispiratore di relazioni non solo tra oggetto e soggetto, ma anche e soprattutto tra i vari soggetti in qualche modo coinvolti.

In fondo basta osservare da una prospettiva diversa una partita ed i commenti che la seguono per rendersi conto dei differenti “ruoli sociali” dei membri della squadra e di come dietro a questi si sviluppino poi delle vere e proprie narrazioni.

Per esplicitare ancora meglio questo discorso è pressoché impossibile non chiamare in causa uno degli oggetti mitici del nostro tempo, lo smartphone, evoluzione del cellulare, che costituisce un vero e proprio centro di aggregazione di relazioni non soltanto con e tra le persone, ma anche con numerosi altri oggetti di cui in qualche modo è in grado di modificarne pratiche d’uso e lo stesso ciclo di vita.

Esiste una corposa letteratura sociologica in merito alle straordinarie proprietà di questi oggetti sui quali non penso di poter aggiungere nulla più di quanto è stato detto, se non tentare di farne una breve sintesi con lo scopo di completare un ragionamento concettualmente estensibile anche ad altre categorie di oggetti.

Se ripercorriamo velocemente le tappe di questo artefatto constateremo che in poco più di venti anni ha rivoluzionato i modi di comunicare della società, prima di tutto sostituendo la staticità e la promiscuità dei telefoni fissi e della reperibilità “ore pasti” con la connessione personalizzata sempre e ovunque, rivoluzionando le modalità di conduzione dei rapporti interpersonali che sono diventati spesso più assidui, privati ed a volte invadenti, che ha relegato agli antiquari altri oggetti come le segreterie telefoniche o le cabine telefoniche pubbliche.

Potremmo ricordare la funzione che consente di inviare SMS o anche gli MMS che hanno di fatto soppiantato una intera categoria di comunicazioni postali come biglietti di auguri e cartoline, introducendo in tal modo nuove pratiche sociali e sostituendone altre. Addirittura non possiamo dimenticare come tale modalità di comunicazione abbia modificato le pratiche di relazione tra persone, principalmente giovani, dove legami affettivi vengono interrotti affidandosi a questo strumento piuttosto che sostenere difficili e problematici confronti faccia a faccia!

Che dire poi del sistema degli squilli, delle forme scritte attraverso icone ed immagini o delle abbreviazioni improbabili, per affermare come tale strumento abbia prodotto nuove categorie di codici comunicativi e un linguaggio terzo, la lingua “scritlata” (forma a metà strada tra la lingua parlata e la lingua scritta), modificando ancora le pratiche di comunicazione e introducendo nuove forme espressive e lessicali.

Ancora importantissima per le conseguenze generate, la tecnologia che consente di fare fotografie e brevi video che ha non solo modificato le pratiche del tempo libero degli appassionati, praticamente sostituendo videocamere e macchine fotografiche digitali compatte rese in pratica ridondanti, ma ha trasformato nei fatti un grande numero di persone in potenziali produttori di informazione sempre e ovunque, arrivando a modificare ed incidere persino sulle pratiche giornalistiche e sulle strategie di gatekeeping (M. Wolf – Teorie delle comunicazioni di massa).

Infine in ordine cronologico, i nuovi sempre più potenti protocolli di trasmissione dei dati che hanno segnato la trasformazione del cellulare in smartphone e la nascita dei tablet, cugini più grandi del primo, che introducono ancora nuove forme di relazione e di comunicazione. Le potenzialità offerte da questi strumenti relativamente piccoli ma comunque portatili, hanno modificato ancora una volta alcune pratiche del tempo libero come la fruizione di musica, di film o video, i ritmi e i tempi dell’informazione e della sua condivisione con la proliferazione di soggetti informatori on-line e delle piattaforme social media.

Il risultato di questo è nella nostra quotidianità: il precoce tramonto di intere classi di oggetti, alcuni vere e proprie star nel loro settore come il mitico iPod e i lettori mp3 in genere, lettori di CD e video lettori portatili tanto per citarne alcuni, la modifica dei ritmi e dei modi di fruizione delle comunicazioni di massa tradizionali con l’avvento di nuovi soggetti informatori, il cambiamento delle logiche del newsmaking e delle strategie di gatekeeping, l’avvento di nuove pratiche relazionali ed espressive come la moda dei selfie, la condivisione pubblica di aspetti del proprio privato, la tendenza a voler commentare i fatti di cronaca, politici e sociali, di voler essere artefici e produttori di opinione, il narcisismo individuale proiettato sui propri contenuti prodotti.

Dopo queste considerazioni ci si può ancora illudere che i tanti oggetti che ci circondano assolvano semplicemente funzioni strumentali oppure è lecito interrogarsi in quali pratiche quotidiane si inseriscono per cercare di comprendere ed intercettare il loro “storytelling”?

Come detto viviamo la società dell’immagine e questo ci induce a pensare che nonostante di norma si cerchi di giustificare la scelta di oggetti per i loro contenuti qualitativi, invece nella realtà spesso il vero valore sta in ciò che questi sembrano suggerire del suo possessore, della sua identità e personalità, ed è proprio per questo che alcuni di questi artefatti sembrano godere di una vita propria come se fossero entità viventi; pensiamo alla mitografia di alcuni veri e propri feticci come i prodotti Apple, dall’ipod, all’iphone per finire con l’ipad.

Lo stesso Baudrillard riferendosi agli oggetti li definisce come “simulacro funzionale”, ove la loro presunta capacità di soddisfare un bisogno umano, funzionerebbe come alibi per nascondere la sua autentica natura, ossia quella di essere un segno di distinzione (cit. in R. Bartoletti – La Narrazione delle cose).

Comprendere o progettare lo storytelling degli oggetti implica dunque la capacità di inquadrarli come interpreti di un ciclo di vita “sociale” che spesso prescinde dalle loro stesse prestazioni funzionali, “attanti di una rete collettiva di soggetti e oggetti” (E. Pintori – Design delle interfacce – forme di ibridazione semiotica – www.ocula.it), facilitatori di relazioni, protagonisti della scena quotidiana prima ancora che concentrati di tecnologia.

Emerge quindi che l’introduzione di innovazioni o nuove tecnologie che possano condizionare o alterare le pratiche sociali, può comportare la ridefinizione dei rapporti in gioco tra tutti i soggetti sulla scena, dare consistenza al fenomeno degli oggetti cannibali, ovvero quegli oggetti in grado di cancellare completamente dal mercato altri prodotti, così come brevemente accennato nei paragrafi precedenti parlando dei cellulari, ma che comunque non è nelle tecnologie che bisogna indagarne le ragioni ma nelle modificazioni delle relazioni che l’uso di tali oggetti implica.

Oggetti protagonisti dunque, titolari più o meno acclamati di una vera e propria “carriera oggettuale” (Kopitoff – 1986 – The cultural biography of things), fintanto che nel tempo riescono a mantenere intatto il proprio ruolo, perché come asserisce Semprini (L’oggetto come processo e come azione – 1996), “un oggetto è un correlato abituale e corrente delle pratiche di vita ordinarie dei membri di un gruppo, di una comunità o di una società.

Garfinkel nei suoi studi etnometodologici in merito alla dimensione intersoggettiva degli oggetti, considerava l’esistenza di relazioni non solo tra oggetto e oggetto e tra soggetto e oggetto, ma anche di relazioni indotte tra soggetto e soggetto (cit. A. Semprini – L’oggetto come processo e come azione), una interpretazione quindi a 360° che evidenzia la centralità della fenomenologia legata ad un artefatto.

Un altro prezioso contributo che non trascurerei nel mettere in luce la poliedrica natura di alcune categorie di oggetti, è quello proposto da Eco il quale definisce gli oggetti come una sorta di protesi per il loro possessore, perché gran parte delle azioni umane è compiuta con l’ausilio più o meno marcato di artefatti che svolgono la funzione di potenziare le capacità intrinseche dell’uomo, protesi per le quali ne propone una classificazione in sostitutive, perfezionative, estensive e magnificative.

È proprio su quest’ultima categoria e sulla metafora che implica che suggerirei di focalizzare l’attenzione perché implicitamente ci dice che un artefatto non “magnifica” il suo possessore soltanto per le prestazioni che gli offre, ma che spesso agisce in modo estensionale facilitandone o esaltandone le relazioni sociali, in virtù appunto di ciò che un oggetto può suggerire in merito alla personalità e allo status del suo possessore.

Al termine di questo discorso appare evidente come uno dei principi originari del marketing in merito al ciclo di vita di un oggetto, definito come “il tentativo di riconoscere fasi distinte nella storia di vendita del prodotto” (P. Kotler – Marketing Management), mostri i suoi limiti nell’interpretare il “momento biografico” di questo ciclo di vita specie di alcuni prodotti nella variegata ed iperconnessa società attuale, se non tentarne una ricostruzione a posteriori, in quanto troppo spesso tali fasi sono influenzate da anomalie e fattori esterni al prodotto assolutamente incontrollabili.

Per trovare una modalità di lettura adeguata, si dovrebbe cercare di leggere, di intuire le capacità degli oggetti di creare o di saper mantenere nel tempo i propri patrimoni di relazioni intersoggettive, di capire se nuovi artefatti si affacciano sulla scena e quale ruolo possano assumere nello specifico storytelling legato ad essi.

Infine non va sottovalutato che per accostare strutture narrative alla comunicazione di un prodotto, bisogna comunque assoggettarsi alle proprietà di queste strutture e che pertanto, per creare una storia interessante bisogna avere qualcosa di avvincente da raccontare come può esserlo solo una “vita” intensa e ricca di relazioni sociali.

Immagini realizzate da Manuel G. Bernardini

manuelg.bernardini@gmail.com

da Sergio Bernardini | Ott 19, 2015 | CASE STUDY

La ricorrente difficoltà a gestire la comunicazione nelle situazioni di crisi sembra aver colpito anche un gruppo delle dimensioni di Volkswagen. Molti segnali, rilevati anche sui social media, ci delineano un’azienda esitante di fronte al problema ed incline a nascondere la faccia.

Il management della comunicazione in situazioni di crisi è uno degli aspetti più complessi che un’azienda può dover affrontare a causa di diversi fattori quali condizioni di incertezza, processi sommari dell’opinione pubblica, forme più o meno scontate di ostracismo ambientale e dei media.

Come avevo già rilevato in precedenza (Comunicazione di crisi – Che tipo di storia è mai questa?), troppo spesso ci si rifugia in atteggiamenti difensivi mirati a limitare i danni finendo così per trincerarsi in comunicazioni scarne, in ambiguità o silenzi che non fanno altro che aumentare la presunzione di colpevolezza dell’azienda agli occhi del pubblico.

Il gigante di Wolfsburg, pienamente coinvolto nel soprannominato “Volkswagen-gate” non sembra al momento fare eccezione avendo mostrato un forte imbarazzo nel dover affrontare questa situazione, ulteriore conferma della difficoltà a governare le situazioni di crisi nella prospettiva di ingenti perdite non soltanto economiche ma anche di reputazione ed immagine.

Il caso

A partire dalle accuse formalizzate dall’EPA lo scorso 18 settembre, dilagate poi su TV e giornali dal 22 settembre, l’azienda si è limitata a caricare sul proprio sito un videomessaggio del CEO il 22 settembre, a comunicati stampa contenenti generiche spiegazioni il 23 settembre, ad annunciare un cambio al vertice dell’azienda il 25 settembre, scarni e sporadici comunicati contenenti generiche rassicurazioni ai clienti sulla sicurezza (!?) delle vetture, sul loro futuro impegno a riguadagnare la fiducia (senza specificare come!), a generiche promesse sull’impegno dell’azienda a risolvere il problema senza chiarire in che modo. In sostanza sono stati persi quattro giorni preziosi, dove l’azienda anziché prendere l’iniziativa ha aspettato che il problema deflagrasse sui media prima di rispondere.

Carente e criticabile anche l’azione sui social media:

– su Twitter, nell’account USA due soli tweet il 24 e il 27 settembre, in quello italiano due tweet il 24/9 e il 2/10, in quello inglese tre tweet dal 23/9, in quello francese nove tweet di cui solo due dedicati al fatto mentre gli altri addirittura promuovono i propri modelli, negli account @Volkswagen e @vwgroup_en rispettivamente 8 e 11 tweet dedicati perlopiù al cambio al vertice e a notizie sulla governance mentre soltanto 2 tweet erano mirati a rispondere agli interrogativi della clientela;

– Su Facebook nella pagina americana un post di generiche scuse il 25/9 (7.339 commenti), informazioni ai consumatori il 27/9 (4.646 commenti), sulla pagina tedesca un post di informazioni il 2/10 (?) seguito da un manifesto condiviso il giorno dopo (3.000 commenti e 6.800 condivisioni), sulla pagina francese si evita l’argomento postando la promozione dei propri modelli, sulla pagina italiana un post di scuse il 24/9 (1.301 commenti), poi a partire dall’8/10 vari post di promozione dei propri modelli, sulla pagina del gruppo sei post con i contenuti generici già detti, solo il 3/10 un aggiornamento informazioni per i consumatori e il 12/10 l’assicurazione che non ci sono rischi per la salute, addirittura il 22 settembre un post con la presentazione di una APP!

Quello che ha indispettito anche i giornali tedeschi e che è stato stigmatizzato anche dalla FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) è che in un evento di tale portata in aggiunta alla carenza di spiegazioni, sono stati caricati in rete messaggi, video e tweet di promozione di nuovi prodotti mettendo in mostra così un senso di indifferenza alle domande e ai dubbi dell’opinione pubblica e dei clienti.

Il sentimento della gente

È stata interessante la lettura dei commenti sulla pagina Fb di VW Italia nel post del 24 settembre, dove il “sentiment” rilevato poteva essere categorizzabile in cinque tipi di atteggiamenti che ho denominato in:

– adoratori (48%): clienti che possiedono e dichiarano il loro amore per la marca, non sono praticamente toccati dall’ accaduto e difendono il marchio come se parlassero di una squadra di calcio, alcuni adducendo addirittura l’ipotesi di complotti;

– possibilisti (4%): soddisfatti dell’esperienza con la Volkswagen, relativamente consapevoli della gravità del fatto, dalle loro parole si deduce che sono disposti ad accordare un’altra chance alla marca;

– dubbiosi (9%): sono i clienti confusi, quelli che possiedono un modello e non sanno come si devono comportare, che temono gli effetti del problema, e che di fatto potrebbero diventare clienti persi;

– delusi (11%): sono clienti delusi o dal prodotto o dal fatto commesso dall’azienda, sono quelli che dichiarano mai più Vw, in definitiva clienti persi;

– sarcastici e arrabbiati (28%): in linea di massima non sono e non diventeranno clienti VW, attribuiscono grande importanza al fatto accaduto, esprimono la loro sfiducia e la loro condanna al marchio e ai suoi modelli passando dall’ ironia, al sarcasmo, alla rabbia.

L’approfondimento del contenuto dei commenti sarebbe tema interessante per altri discorsi stante l’essenza di lovemark del brand Vw, visto che si rintracciano molto frequentemente espressioni da tifo calcistico, ma questo è un argomento da trattare in altra sede.

Tuttavia gli atteggiamenti rilevati nei commenti, all’apparenza abbastanza positivi, non debbono trarre in inganno prima di tutto perché espressi in larga parte da frequentatori della pagina Volkswagen, buona parte dei quali rientrano tra gli adoratori, pertanto il campione potrebbe essere poco rappresentativo e le percentuali poco attendibili. Ciò nonostante un buon 11% di clienti sembrerebbe perso e un altro 9 % è fortemente a rischio. Tra l’altro, dando una rapida occhiata a qualche commento nelle pagine Fb di altri paesi, sembrerebbero grosso modo riproporsi le stesse tendenze della pagina italiana.

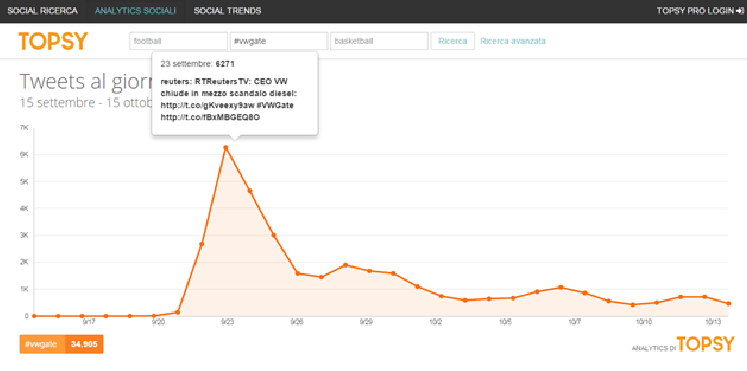

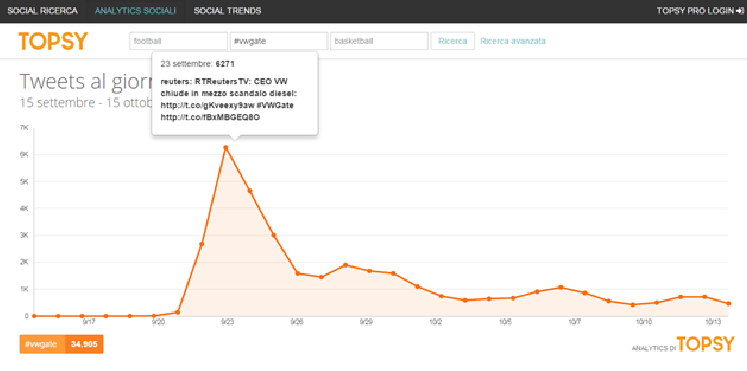

Quando però si esce da questo alveo le cose sono differenti e ben altro è il tipo di risonanza che si diffonde. Effettuando una ricerca su Twitter dell’hashtags #VWgate emerge l’esistenza di un discorso parallelo alle fonti ufficiali della marca che, come si vede nei grafici riportati, a distanza di un mese mantiene ancora una forte presenza sui discorsi dei social, sviluppa derivazioni semantiche tipiche dell’ambiente social, offre lo spunto per coniare fraseologie e iconografie ironiche in grado di incidere negativamente per lungo tempo sull’immagine della marca.

In sostanza la Volkswagen non è sembrata affatto pronta ad affrontare e gestire una situazione che, sapendo di agire in violazione di norme, doveva essere sicuramente contemplata nel risk management e prevedere un piano di risposte sia sul piano giuridico economico, sia sul piano emotivo, tempestivo, ben articolato e senza incertezze.

La scelta di low profile adottata dall’azienda pertanto non sembra affatto pagante visto che la notizia non si è sgonfiata dopo pochi giorni ma continua a mantenere la scena sui media a quasi un mese dalla sua uscita.

Le soluzioni al problema

Per pianificare azioni adeguate è necessario prima di tutto porsi una serie di domande le cui risposte possano soddisfare i potenziali interrogativi dell’audience (la comunicazione di crisi – notizia o narrazione):

-

- Cosa si sta chiedendo il pubblico? Conosce sufficientemente e nel modo voluto come si sono svolti i fatti e le conseguenze?

- Trova risposte nell’ attribuzione di responsabilità? Può pensare che si stia coprendo un colpevole?

- Le informazioni rese disponibili fino ad ora sono coerenti con i requisiti e l’immagine del brand, ovvero possono incidere negativamente sulla percezione di questo nella mente del pubblico?

- Chi pagherà per i fatti accaduti, e quale sarà la giusta pena per i colpevoli?

Inevitabilmente nella formulazione delle risposte dovranno esistere dei passaggi obbligati che ricadono sempre sull’attribuzione di responsabilità, perché come prevede la struttura narrativa da costruire intorno ad un evento critico, ci si aspetta che sia fatta giustizia e che il responsabile venga identificato e paghi la giusta colpa.

Qualsiasi carenza nella comunicazione di questi aspetti offre uno spazio che può essere riempito da ipotesi, congetture o peggio dal pessimismo di esperienze precedenti, pertanto ogni intervento deve tendere a fare chiarezza senza reticenze e senza fughe dalle responsabilità che finiscono per indispettire ancor di più l’opinione pubblica.

Volendo dissezionare questa crisi si possono rintracciare fattori rilevanti che possono diventare criteri generalizzabili in una qualsiasi pianificazione delle risposte:

-

- la rilevanza del danno economico in questo caso a centinaia di migliaia se non milioni di clienti, provocando in questi incertezza e rabbia;

- le dimensioni del brand e la gravità del fatto lasciavano prevedere che i media ne avrebbero fatto un caso, pertanto bisognava essere pronti e senza ritardi a spiegare che cosa era successo, cosa comportava per i consumatori, chi erano i responsabili e quindi le teste da sacrificare, cosa intendeva fare l’azienda per scusarsi e riparare i danni;

- la carenza e il ritardo nel fornire delucidazioni sta creando la sensazione diffusa che siano in atto tentativi di nascondere la verità e viene percepito come ambiguità, intaccando ancor di più la credibilità dell’azienda;

- i ritardi comunicativi incoraggiano l’influenza reciproca tra i soggetti coinvolti che trova terreno fertile nei social media producendo “trascinamenti” nel tempo sotto forma di luoghi comuni, di forme di satira o di critica incontrollabili che erodono l’immagine del brand nel lungo termine;

- il riaffiorare nella mente della gente di schemi precostituiti di precedenti situazioni di crisi dove i responsabili hanno tentato di nascondersi nell’ambiguità o in affermazioni rivelatisi poi false;

- il ruolo giocato dai social media che, nella loro funzione di condivisione delle informazioni, si stanno trasformando sempre più in casse di risonanza degli eventi di maggior popolarità.

In conclusione, pur non essendoci vittime, la gravità del fatto sta sia nel gran numero di soggetti coinvolti, sia nel profondo contrasto emerso tra una condotta truffaldina più o meno diffusa nel mondo economico e l’immagine solida e scrupolosa costruita nel tempo dall’azienda, affidabile anche oltre la tradizionale attendibilità tedesca, contrasto che ha contribuito a generare un’enorme risonanza del fatto persino superiore agli effetti che, come detto, non hanno provocato effetti letali, almeno nell’immediato.

Inoltre non deve venir meno la considerazione che questo fatto non coinvolge solo e soltanto i consumatori, ma anche diverse categorie di stakeholders come fornitori, dipendenti dell’azienda e dell’indotto, risparmiatori, azionisiti e attori del mercato finanziario, persino alcune frange del livello politico.

La scoperta della mancanza di valori morali dell’azienda è un fattore che può produrre effetti nel lungo periodo che riguardano la percezione del brand riflettendosi su tutti gli aspetti dell’attività e non soltanto sulle vendite.

In conclusione si deve tenere sempre presente che, laddove ci fosse un difetto di informazioni, è ineluttabile che la gente provveda in proprio a darsi delle risposte, pertanto coloro che a vario titolo dovessero trovarsi nella scomoda posizione di dover comunicare in situazioni di crisi devono sapere che tutto ciò che non verrà detto o non sarà chiarito sufficientemente, sarà generato e aggiunto dagli altri senza alcuna possibilità di controllo.

Le rappresentazioni sono basate sul detto “non c’è fumo senza fuoco” ….. per scoprire da dove viene il fumo andiamo alla ricerca del fuoco..

(S. Moscovici – Le rappresentazioni sociali – 2005)

da Sergio Bernardini | Ott 7, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

Un sistema di “mapping” che consente di comparare i diversi modi dei giornali di narrare la realtà, conclusioni di una ricerca basata su quasi 2.000 prime pagine e oltre 1.600 titoli relativi ad un soggetto politico di primo piano

Nei miei precedenti post (i titoli dei giornali – narrazione o plagio 1° e 2°) ho cercato di definire un metodo che potesse oggettivamente esplicitare le diverse discorsività di un quotidiano, proponendo al tempo stesso un modo per rappresentarle.

Ribadisco che il fatto di concentrarsi sui soli titoli di prima pagina, scaturisce dalla constatazione di come l’informazione breve sia diventata fondamentale nella fase attuale, sospinta sia dalla enorme quantità di informazioni disponibili, sia dalle caratteristiche degli strumenti tecnologici utilizzabili (es. smartphone), sia dall’ evoluzione degli strumenti informativi disponibili sul web 2.0.

La ricerca, basata sulla selezione di titoli che riportassero le parole Renzi, Premier, governo, ritengo possa aver fornito diverse indicazioni di carattere anche metodologico, ultima delle quali in questa sede la comparazione dei diversi quotidiani attraverso un sistema di mapping alla quale seguirà una sintesi conclusiva per punti.

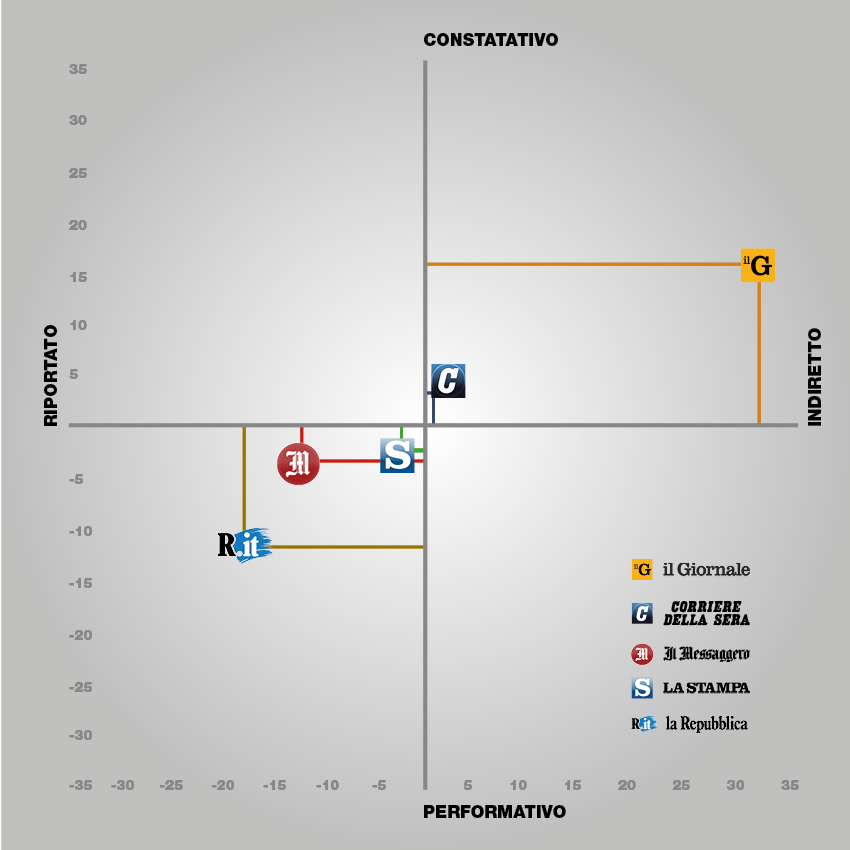

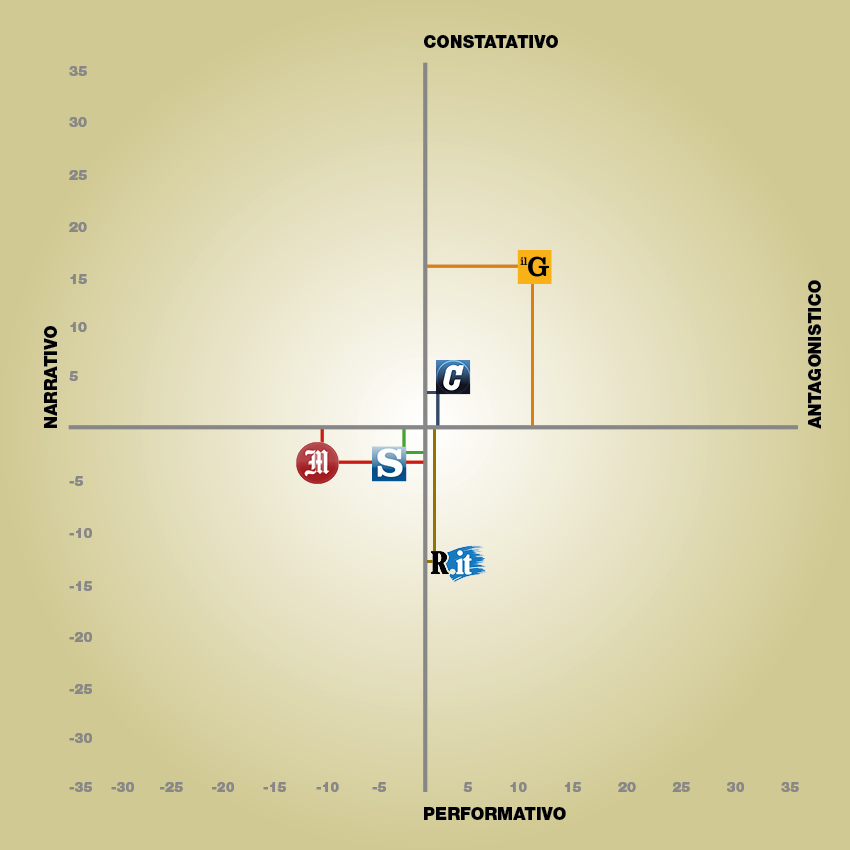

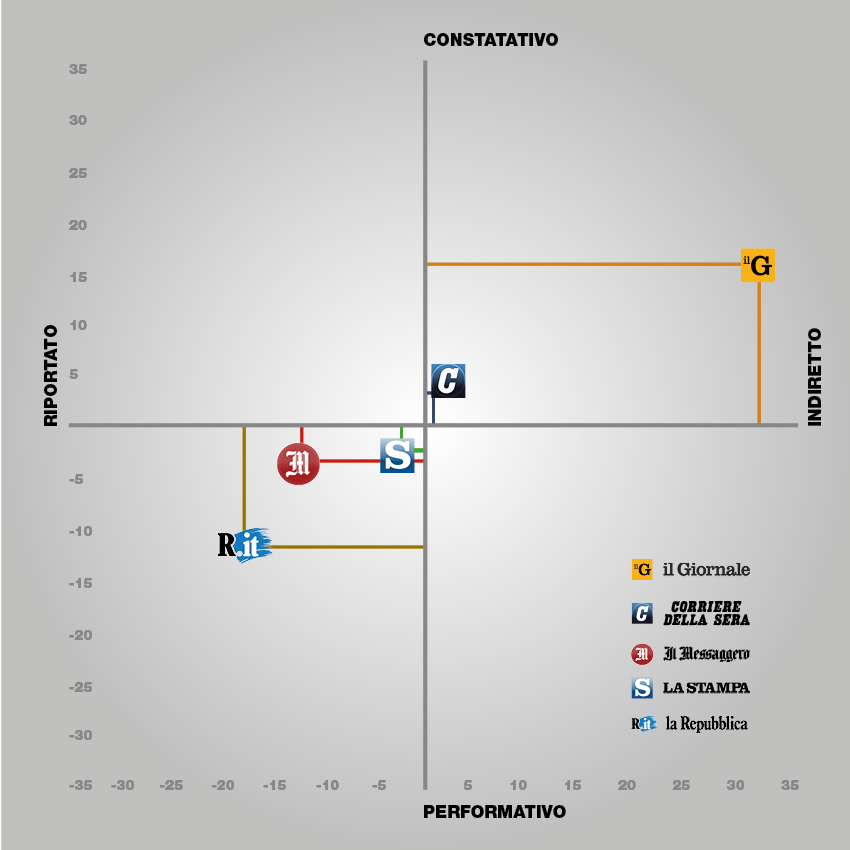

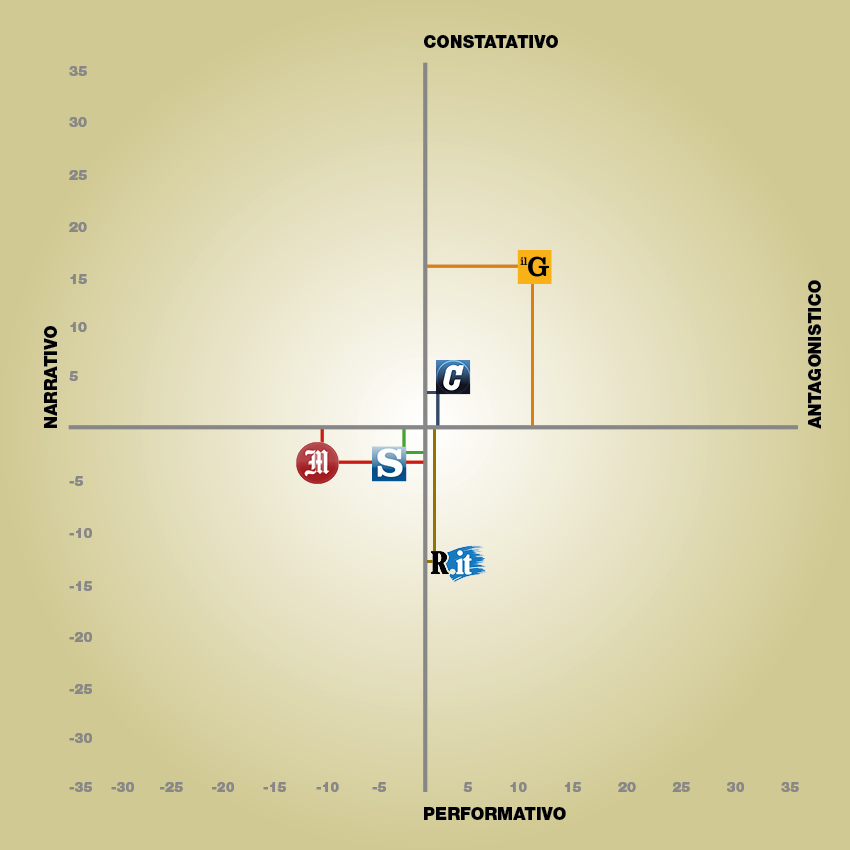

La mappatura è stata costruita utilizzando un sistema di assi cartesiani in cui sono stati collocati i risultati della categorizzazione dei titoli nei tre criteri esposti in dettaglio nel post 2°.

Nella prima mappa sono stati collocati sull’ asse delle ordinate i valori relativi all’ opposizione tra la modalità constatativa e quella performativa, mentre sull’asse delle ascisse sono stati collocati i valori relativi all’ altra dicotomia discorso riportato – discorso indiretto, stabilendo come punto origine (0) la media derivante dai valori riportati da ciascun quotidiano per ognuna delle due dicotomie predette.

Nella seconda mappa invece sull’ asse delle ascisse al posto della modalità discorso riportato – indiretto, sono stati collocati i risultati riscontrati nella opposizione costruzione narrativa – antagonistica.

Con questo metodo è stato possibile fare una comparazione visiva delle diverse strategie discorsive operate dai giornali in questione almeno relativamente al soggetto analizzato.

Nella prima figura appaiono evidenti le posizioni sostanzialmente opposte tra il Giornale e la Repubblica, il primo nettamente collocato nel quadrante compreso tra le modalità del discorso constatativo e discorso indiretto, il secondo invece al centro del quadrante delimitato dalle modalità del discorso performativo e riportato.

In sintesi, il Giornale preferisce narrativizzare1 il suo discorso, reinterpretando e descrivendo il panorama circostanziale, il quale viene risemantizzato con uno stile a focalizzazione zero dove il giornale si propone come soggetto esperto nei confronti del lettore, di colui che sa molto di più del racconto dei protagonisti, che ne sa più del soggetto ed in tal modo può di fatto reinterpretare adottando il suo sistema di valori e di giudizio. Il Giornale constata le complicanze della scena in cui il soggetto si muove ed agisce, ma di fatto denegandone il discorso diretto e la performatività lo priva dello statuto di protagonista della situazione. Il soggetto è narrato, sterile nelle azioni e carente nel sapere, in una scena in cui diventa comprimario non essendo dotato delle facoltà di modificare l’ambiente.

La Repubblica invece si cala nella veste di narratore etero-diegetico, ossia nel ruolo di colui che non prende parte alle vicende che racconta e che riportando le parole del soggetto, di fatto gli affida la responsabilità di narrarsi, la facoltà di dimostrare il suo sapere, l’onere della veridizione delle sue affermazioni. Scegliendo di evidenziare, tra tante, le parole della performatività del soggetto e la sua volontà di agire, realizza di fatto un discorso a focalizzazione interna, ossia di chi sa tramite le parole del soggetto, ma al tempo stesso è anche il discorso della mimesi, perché il narratore può nascondersi dietro le parole delle frasi riportate.

In posizioni opposte, ancorché molto vicine al punto di equilibrio (il punto origine per convenzione), si collocano rispettivamente anche il Corriere della sera, stesso quadrante del Giornale, e la Stampa, stesso quadrante della Repubblica anche se il loro discorso si celebra con toni più sfumati.

In particolare, il Corriere della sera constata e narrativizza il suo discorso anche perché è nel suo stile la conoscenza dei fatti, del panorama circostanziale, è un narratore esperto che non eccede e non reinterpreta, è il quotidiano che nomina di meno il soggetto in quanto narra la scena non il personaggio.

Uno stile diverso invece per il Messaggero, che pur evidenziando la performatività del soggetto, indossa i panni del narratore etero-diegetico e si affida al discorso riportato per mantenere una apparente distanza dal soggetto sul quale ricade l’onere del suo racconto, anche in questo caso è nella mimesi narrativa che il quotidiano parla al suo pubblico.

Quasi superfluo ribadire che tra le tante parole del soggetto, è sempre frutto della scelta del quotidiano-narratore quale di queste utilizzare, ma come più volte detto voglio evitare giudizi di merito soggettivi ed affidare ai numeri della categorizzazione adottata la definizione dello stile dei quotidiani di cui si parla.

Nella seconda mappa rimane invariata la collocazione dei quotidiani sui valori delle ordinate, visto che permane la precedente dicotomia, mentre sull’asse delle ascisse dove si collocano i valori relativi alla costruzione antagonistica, emerge un posizionamento diverso dei quotidiani.

Il Giornale è quello che più frequentemente degli altri ricorre alla costruzione antagonistica, una modalità che appartiene e completa il suo stile di raccontare la scena con le sue parole, con le sue interpretazioni e giudizi di valore, volutamente conferendo al suo discorso una verve che lo contraddistingue e che si nota anche osservando il grafico descrittivo della sua area discorsiva (vedi post. 2°).

Il Corriere della sera invece, sia pure con una frequenza minore, riporta una lieve prevalenza della costruzione antagonistica; risultato del suo stile e delle sue scelte, il quotidiano “constata” la scena e rileva i conflitti tra personaggi pur cercando di tenersi lontano da giudizi di merito, in linea con la forma della sua area discorsiva.

Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda del Corriere della sera si colloca la Repubblica, anche se la costruzione antagonistica emerge perlopiù nel discorso performativo e nelle parole riportate del soggetto, producendo un discorso ben caratterizzato come dimostra l’area discorsiva descritta.

La Stampa, molto vicina al punto di equilibrio, sembra assegnare una leggera prevalenza alla costruzione narrativa, racconta il conflitto nella constatazione della scena ma evita di enfatizzarlo soprattutto sulle parole e sulla performatività del soggetto, preferisce appunto costruire narrativamente e ciò si nota anche nella forma della sua area discorsiva.

Infine il Messaggero, il quotidiano che maggiormente dimostra la tendenza ad evitare la costruzione antagonistica propendendo per una narrativizzazione della scena, rimane sul suo ruolo di informatore, evita la bagarre e pur essendo il giornale che cita più frequentemente il soggetto preferisce evitare eccessive enfatizzazioni dei toni e del suo discorso in generale.

Conclusioni

Vediamo in definitiva cosa è emerso da questa analisi:

- L’agenda setting, ovvero i temi di maggiore rilevanza dei quotidiani, aldilà di particolarizzazioni “stilistiche” risulta essere molto simile tra i vari giornali; ne gli indici relativi alla frequenza delle menzioni del soggetto di analisi, risultati abbastanza simili, ne l’applicazione dell’analisi di contenuto (vds, post n° 1) che non ha rivelato differenze significative nella frequenza delle parole chiave, hanno offerto strumenti di differenziazione efficaci, e per un lettore che non si impegni in complicate analisi statistiche le diversità si rivelano pressoché impercettibili;

- Neanche l’indice di frequenza con la quale il soggetto appare nei titoli principali deve trarre in inganno perché si dimostra un debole indizio quantitativo del framing operato dal giornale, non supportato, come detto, da sostanziali differenze rintracciabili nel lessico utilizzato vista la sostanziale invarianza ottenuta con l’analisi di contenuto.

- Per identificare le procedure di framing è apparso invece molto più produttivo seguire un approccio teorico rivolto ad individuare elementi di narratologia, in sintesi focalizzando le procedure di costruzione del discorso, piuttosto che basarsi sulla frequenza di determinate parole rilevanti. In tal senso assume maggiore rilevanza definire il soggetto all’interno del panorama circostanziale e rilevarne atteggiamenti e comportamenti in rapporto ai suoi eventuali anti-soggetti anziché basarsi su indicatori quantitativi.

- I tre criteri prescelti nel catalogare la natura del discorso che si realizza nei titoli e che si sostanziavano nella distinzione tra constatazione e performatività, tra il discorso riportato e il discorso indiretto, tra una costruzione prettamente antagonistica e una narrativizzata (vds. post. n° 2 per esposizione più dettagliata dei criteri), hanno messo in luce le differenze esistenti tra i vari quotidiani, confermando in tal senso la rilevanza e l’utilità dell’approccio narratologico e del peso che questo può avere nella procedura di valorizzazione o svalorizzazione di un soggetto.

- Non si può affermare che quanto emerso in termini di posizionamento dei quotidiani in merito al soggetto analizzato si verifichi analogamente anche per altri soggetti o argomenti, tuttavia diversi indizi, peraltro già osservati dal sottoscritto, sembrano avvalorare l’esistenza in alcune redazioni quantomeno di tendenze precostituite all’utilizzo di costruzioni antagonistiche o magari la scelta di reinterpretare narrativamente i fatti piuttosto che riportare le parole dei protagonisti.

- Si nota spesso nei giornali “relativamente” più giovani (il Giornale 1974 – la Repubblica 1976) rispetto a quelli più datati (il Messaggero 1878 – il Corriere della sera 1876 – la Stampa 1867) la tendenza a comunicare stimolando emozioni e tensioni del lettore anche con l’uso di immagini di maggiore impatto, propensione questa che personalmente ho percepito anche in contesti e testate di altre nazioni.

Alcune conclusioni al quale sono pervenuto potrebbero sembrare scontate o poco approfondite, ma ripeto che un’analisi dettagliata per ogni titolo avrebbe richiesto tempi maggiori e una trattazione più articolata, magari più precisa ma che non poteva certo essere sufficiente per attribuire una tendenza, per cui per esprimere questo aspetto ho privilegiato la quantità. Lascio al lettore pertanto l’onere di integrare con il proprio giudizio soggettivo la definizione delle strategie discorsive dei quotidiani di cui ho parlato.

1 Per un approfondimento delle definizioni relative a termini di narratologia usati vds. al link www.bicudi.net/manuale/cap_09.pdf . Per gli studi in materia si rimanda ai contributi e opere di G. Genette, T. Todorov, A.J. Greimas, di cui è possibile reperire in rete ampie e dettagliate sintesi.

L’immagine di apertura è stata tratta da:

https://33.media.tumblr.com/0cd7538d7fab250bd890490e66041105/tumblr_inline_njd8mlSsNf1t6eixt.jpg

Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale.

Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale. Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.

Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.