da Sergio Bernardini | Gen 7, 2016 | NARRAZIONI SOCIALI

“Il quasi – oggetto ha contribuito a creare dei rapporti in una data società, in certi casi ha favorito addirittura la creazione di una società” (M. Serres)

“C’è sempre un senso che va oltre l’uso dell’oggetto.”(R. Barthes)

Nell’era dell’immagine in cui siamo immersi, pensare ad un oggetto come materia inanimata o come semplice artefatto tecnologico è da ritenere abbastanza approssimativo anche da parte di chi non voglia addentrarsi in complesse analisi sociologiche e semiotiche.

Tuttavia, introducendo il concetto di storytelling di un oggetto, non ci si deve lasciar prendere la mano pensando che tale aspetto sia interamente progettabile “a tavolino” se non prima di aver valutato e compreso quale sia il contesto in cui tale oggetto “vive” e quali siano le condizioni per cui il suo racconto può avere un potere di attrazione, quali le pratiche sociali, per rendersi conto che la sua narrazione potrà diffondersi solo quando questi si dimostri essere un costruttore di relazioni.

Per introdurre il senso del discorso mi sembra estremamente interessante citare il principio del quasi-oggetto di Serres il quale prende ad esempio la palla che circolando tra i giocatori diventa di fatto costruttrice del collettivo, riducendo di fatto un soggetto ad essere sottomesso alla sua capacità (della palla) di regolatore dell’intersoggettività.

Come dice lo stesso autore il quasi-oggetto è qualcosa di più di un oggetto, quasi un soggetto, “quasi intelligenti” perché oggetti di relazione (vedi anche intervista su http://lettura.corriere.it/un-tocqueville-per-il-xxi-secolo/). Quindi se ne può dedurre che è nella capacità di condizionare le relazioni intersoggettive che dovrà essere cercato il senso profondo di un oggetto ed al tempo stesso la sua capacità di dare vita a delle vere e proprie narrazioni.

Chissà sé i calciofili più accaniti avranno mai pensato che le numerose storie del mondo del calcio in fondo nascono grazie ad un oggetto, un pallone, costruttore ed ispiratore di relazioni non solo tra oggetto e soggetto, ma anche e soprattutto tra i vari soggetti in qualche modo coinvolti.

In fondo basta osservare da una prospettiva diversa una partita ed i commenti che la seguono per rendersi conto dei differenti “ruoli sociali” dei membri della squadra e di come dietro a questi si sviluppino poi delle vere e proprie narrazioni.

Per esplicitare ancora meglio questo discorso è pressoché impossibile non chiamare in causa uno degli oggetti mitici del nostro tempo, lo smartphone, evoluzione del cellulare, che costituisce un vero e proprio centro di aggregazione di relazioni non soltanto con e tra le persone, ma anche con numerosi altri oggetti di cui in qualche modo è in grado di modificarne pratiche d’uso e lo stesso ciclo di vita.

Esiste una corposa letteratura sociologica in merito alle straordinarie proprietà di questi oggetti sui quali non penso di poter aggiungere nulla più di quanto è stato detto, se non tentare di farne una breve sintesi con lo scopo di completare un ragionamento concettualmente estensibile anche ad altre categorie di oggetti.

Se ripercorriamo velocemente le tappe di questo artefatto constateremo che in poco più di venti anni ha rivoluzionato i modi di comunicare della società, prima di tutto sostituendo la staticità e la promiscuità dei telefoni fissi e della reperibilità “ore pasti” con la connessione personalizzata sempre e ovunque, rivoluzionando le modalità di conduzione dei rapporti interpersonali che sono diventati spesso più assidui, privati ed a volte invadenti, che ha relegato agli antiquari altri oggetti come le segreterie telefoniche o le cabine telefoniche pubbliche.

Potremmo ricordare la funzione che consente di inviare SMS o anche gli MMS che hanno di fatto soppiantato una intera categoria di comunicazioni postali come biglietti di auguri e cartoline, introducendo in tal modo nuove pratiche sociali e sostituendone altre. Addirittura non possiamo dimenticare come tale modalità di comunicazione abbia modificato le pratiche di relazione tra persone, principalmente giovani, dove legami affettivi vengono interrotti affidandosi a questo strumento piuttosto che sostenere difficili e problematici confronti faccia a faccia!

Che dire poi del sistema degli squilli, delle forme scritte attraverso icone ed immagini o delle abbreviazioni improbabili, per affermare come tale strumento abbia prodotto nuove categorie di codici comunicativi e un linguaggio terzo, la lingua “scritlata” (forma a metà strada tra la lingua parlata e la lingua scritta), modificando ancora le pratiche di comunicazione e introducendo nuove forme espressive e lessicali.

Ancora importantissima per le conseguenze generate, la tecnologia che consente di fare fotografie e brevi video che ha non solo modificato le pratiche del tempo libero degli appassionati, praticamente sostituendo videocamere e macchine fotografiche digitali compatte rese in pratica ridondanti, ma ha trasformato nei fatti un grande numero di persone in potenziali produttori di informazione sempre e ovunque, arrivando a modificare ed incidere persino sulle pratiche giornalistiche e sulle strategie di gatekeeping (M. Wolf – Teorie delle comunicazioni di massa).

Infine in ordine cronologico, i nuovi sempre più potenti protocolli di trasmissione dei dati che hanno segnato la trasformazione del cellulare in smartphone e la nascita dei tablet, cugini più grandi del primo, che introducono ancora nuove forme di relazione e di comunicazione. Le potenzialità offerte da questi strumenti relativamente piccoli ma comunque portatili, hanno modificato ancora una volta alcune pratiche del tempo libero come la fruizione di musica, di film o video, i ritmi e i tempi dell’informazione e della sua condivisione con la proliferazione di soggetti informatori on-line e delle piattaforme social media.

Il risultato di questo è nella nostra quotidianità: il precoce tramonto di intere classi di oggetti, alcuni vere e proprie star nel loro settore come il mitico iPod e i lettori mp3 in genere, lettori di CD e video lettori portatili tanto per citarne alcuni, la modifica dei ritmi e dei modi di fruizione delle comunicazioni di massa tradizionali con l’avvento di nuovi soggetti informatori, il cambiamento delle logiche del newsmaking e delle strategie di gatekeeping, l’avvento di nuove pratiche relazionali ed espressive come la moda dei selfie, la condivisione pubblica di aspetti del proprio privato, la tendenza a voler commentare i fatti di cronaca, politici e sociali, di voler essere artefici e produttori di opinione, il narcisismo individuale proiettato sui propri contenuti prodotti.

Dopo queste considerazioni ci si può ancora illudere che i tanti oggetti che ci circondano assolvano semplicemente funzioni strumentali oppure è lecito interrogarsi in quali pratiche quotidiane si inseriscono per cercare di comprendere ed intercettare il loro “storytelling”?

Come detto viviamo la società dell’immagine e questo ci induce a pensare che nonostante di norma si cerchi di giustificare la scelta di oggetti per i loro contenuti qualitativi, invece nella realtà spesso il vero valore sta in ciò che questi sembrano suggerire del suo possessore, della sua identità e personalità, ed è proprio per questo che alcuni di questi artefatti sembrano godere di una vita propria come se fossero entità viventi; pensiamo alla mitografia di alcuni veri e propri feticci come i prodotti Apple, dall’ipod, all’iphone per finire con l’ipad.

Lo stesso Baudrillard riferendosi agli oggetti li definisce come “simulacro funzionale”, ove la loro presunta capacità di soddisfare un bisogno umano, funzionerebbe come alibi per nascondere la sua autentica natura, ossia quella di essere un segno di distinzione (cit. in R. Bartoletti – La Narrazione delle cose).

Comprendere o progettare lo storytelling degli oggetti implica dunque la capacità di inquadrarli come interpreti di un ciclo di vita “sociale” che spesso prescinde dalle loro stesse prestazioni funzionali, “attanti di una rete collettiva di soggetti e oggetti” (E. Pintori – Design delle interfacce – forme di ibridazione semiotica – www.ocula.it), facilitatori di relazioni, protagonisti della scena quotidiana prima ancora che concentrati di tecnologia.

Emerge quindi che l’introduzione di innovazioni o nuove tecnologie che possano condizionare o alterare le pratiche sociali, può comportare la ridefinizione dei rapporti in gioco tra tutti i soggetti sulla scena, dare consistenza al fenomeno degli oggetti cannibali, ovvero quegli oggetti in grado di cancellare completamente dal mercato altri prodotti, così come brevemente accennato nei paragrafi precedenti parlando dei cellulari, ma che comunque non è nelle tecnologie che bisogna indagarne le ragioni ma nelle modificazioni delle relazioni che l’uso di tali oggetti implica.

Oggetti protagonisti dunque, titolari più o meno acclamati di una vera e propria “carriera oggettuale” (Kopitoff – 1986 – The cultural biography of things), fintanto che nel tempo riescono a mantenere intatto il proprio ruolo, perché come asserisce Semprini (L’oggetto come processo e come azione – 1996), “un oggetto è un correlato abituale e corrente delle pratiche di vita ordinarie dei membri di un gruppo, di una comunità o di una società.

Garfinkel nei suoi studi etnometodologici in merito alla dimensione intersoggettiva degli oggetti, considerava l’esistenza di relazioni non solo tra oggetto e oggetto e tra soggetto e oggetto, ma anche di relazioni indotte tra soggetto e soggetto (cit. A. Semprini – L’oggetto come processo e come azione), una interpretazione quindi a 360° che evidenzia la centralità della fenomenologia legata ad un artefatto.

Un altro prezioso contributo che non trascurerei nel mettere in luce la poliedrica natura di alcune categorie di oggetti, è quello proposto da Eco il quale definisce gli oggetti come una sorta di protesi per il loro possessore, perché gran parte delle azioni umane è compiuta con l’ausilio più o meno marcato di artefatti che svolgono la funzione di potenziare le capacità intrinseche dell’uomo, protesi per le quali ne propone una classificazione in sostitutive, perfezionative, estensive e magnificative.

È proprio su quest’ultima categoria e sulla metafora che implica che suggerirei di focalizzare l’attenzione perché implicitamente ci dice che un artefatto non “magnifica” il suo possessore soltanto per le prestazioni che gli offre, ma che spesso agisce in modo estensionale facilitandone o esaltandone le relazioni sociali, in virtù appunto di ciò che un oggetto può suggerire in merito alla personalità e allo status del suo possessore.

Al termine di questo discorso appare evidente come uno dei principi originari del marketing in merito al ciclo di vita di un oggetto, definito come “il tentativo di riconoscere fasi distinte nella storia di vendita del prodotto” (P. Kotler – Marketing Management), mostri i suoi limiti nell’interpretare il “momento biografico” di questo ciclo di vita specie di alcuni prodotti nella variegata ed iperconnessa società attuale, se non tentarne una ricostruzione a posteriori, in quanto troppo spesso tali fasi sono influenzate da anomalie e fattori esterni al prodotto assolutamente incontrollabili.

Per trovare una modalità di lettura adeguata, si dovrebbe cercare di leggere, di intuire le capacità degli oggetti di creare o di saper mantenere nel tempo i propri patrimoni di relazioni intersoggettive, di capire se nuovi artefatti si affacciano sulla scena e quale ruolo possano assumere nello specifico storytelling legato ad essi.

Infine non va sottovalutato che per accostare strutture narrative alla comunicazione di un prodotto, bisogna comunque assoggettarsi alle proprietà di queste strutture e che pertanto, per creare una storia interessante bisogna avere qualcosa di avvincente da raccontare come può esserlo solo una “vita” intensa e ricca di relazioni sociali.

Immagini realizzate da Manuel G. Bernardini

manuelg.bernardini@gmail.com

da Sergio Bernardini | Gen 12, 2015 | SOCIAL MEDIA

Le conversazioni nei social media sono sempre più specchio della società, forme di interazione virtuale che ripropongono nei formati propri della rete, la parodia di atteggiamenti ed istanze della quotidianità; isterie, superficialità, narcisismo, intolleranza, insulti, sono alcuni degli ingredienti che costituiscono discorsi sociali, idee comuni e narrazioni collettive.

Uno degli aspetti più rilevanti nei social media è che attraverso la lettura dei commenti si può ottenere uno spaccato dei discorsi sociali, delle idee comuni e delle modalità di interazione dei frequentatori della rete.

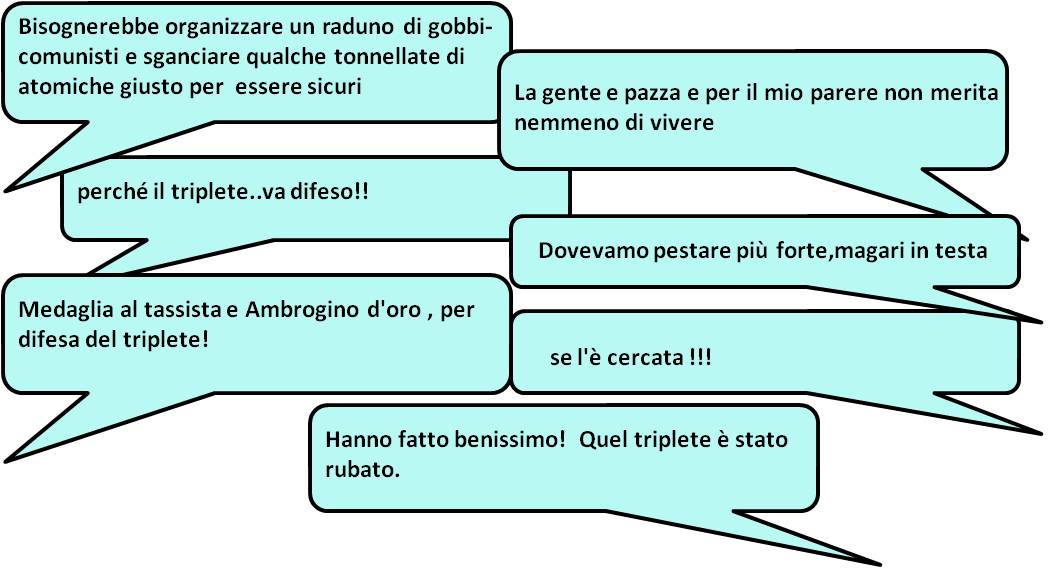

Pur avendo già parlato di questa peculiarità in precedenti articoli, la particolarità delle conversazioni createsi su due post pubblicati a fine dicembre hanno rappresentato una tentazione troppo forte per tornare sull’argomento, specialmente per i toni usati nei contenuti, elementi di un fenomeno che si fa fatica ad inquadrare se preoccupante o a tratti addirittura esilarante.

Cosa ci può essere di meglio se non due post originati da fatti pseudo calcistici sui quali un buon numero di persone ha cercato di tirare fuori il meglio di sé? Come non meravigliarsi per coloro che professandosi scandalizzati da tali fatti, si sono espressi contro i responsabili degli episodi e contro gli autori di commenti di tono diverso dal loro con termini che definire forti in alcuni casi rischia di diventare un eufemismo?

Gli argomenti in questione riguardano un post del Corriere della sera in merito al pestaggio di un tassinaro per una divergenza di opinioni calcistiche, e uno di Repubblica relativo ai cori beceri di una partita di squadre giovanili tra tifosi torinisti e juventini.

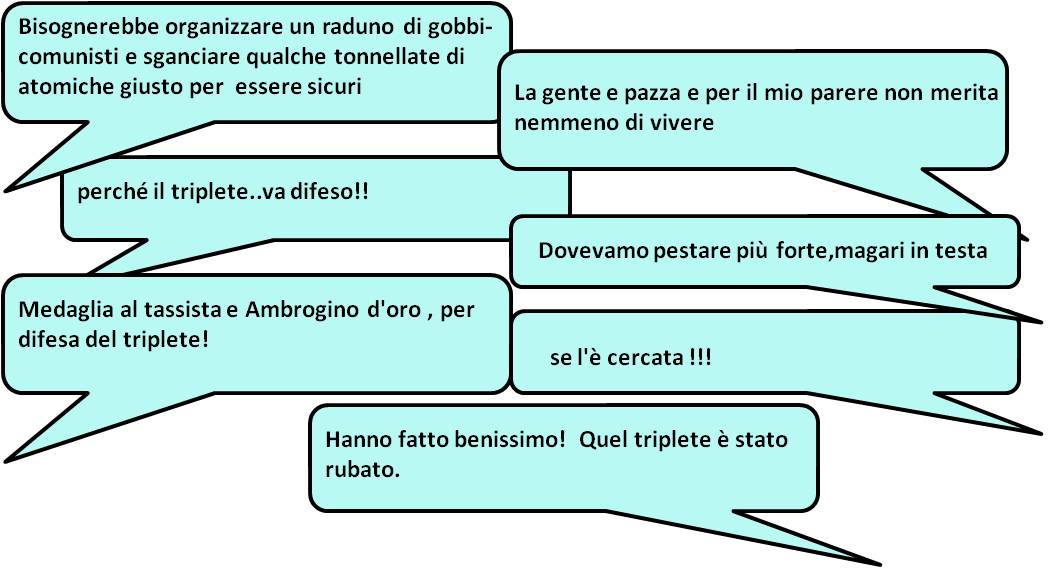

Ritengo interessante mostrare un piccolo campionario di “aforismi”, scusandomi idealmente per averne esclusi tanti altri comunque “meritevoli” che non hanno trovato spazio per ragioni di sintesi, e soprattutto mi scuso con gli autori al quale ho preferito non fare pubblicità.

Non entrerò nel merito dei fatti, entrambi deprecabili, se non con poche parole più avanti, mentre viceversa vale la pena fare qualche sintetica riflessione su alcuni aspetti particolari indotti dai social media:

L’avvento della cosiddetta “Computer-Mediated Communication” (CMC), forma di comunicazione mediata dal computer, contraddistinta dalla natura ibrida del linguaggio utilizzato, una forma originale con un lessico a meta strada tra oralità e scrittura, una sorta di simulazione della comunicazione faccia a faccia che però non contempla l’interazione materiale dei partecipanti nello stesso ambiente.

Queste forme di interazione virtuale, gran parte delle quali basate su legami sociali deboli ed estremamente disomogenei, caratterizzati dall’assenza di vincoli formali, a differenza invece di quanto accade nelle interazioni quotidiane della propria sfera sociale, e da una reciprocità di status “virtuale”, favoriscono una discussione “disinibita”, libera dal dover dire cose “socialmente accettabili” al di fuori degli schemi di relazione del gruppo di appartenenza.

Il risultato è l’espressione di sentimenti viscerali, senza la mediazione del proprio io socializzato, favoriti dal non dover esporre la propria faccia, compartecipi in tal modo di un flusso di pensiero collettivo basato sugli istinti ed inevitabilmente tendente a forme di radicalismo.

La realtà generata dal fenomeno degli “User Generated Content”, ovvero la possibilità offerta praticamente a tutti dalla tecnologia, di trasformarsi da spettatori a produttori dell’informazione, una tendenza al mediattivismo1 in cui certe forme di produzione mediale diventano pratica quotidiana, e che l’avvento dei social media ha finito per dilatare a dismisura.

Il cambiamento da oggetto a soggetto della conversazione, con la voglia di lasciare il proprio segno, di essere protagonisti di questi eventi comunicativi, il pensiero che passa dall’interiorità all’ espressione sociale con la possibilità di osservarne l’effetto attraverso i “like”, le condivisioni, i commenti, genera una tendenza all’ auto riflessività, alla possibilità di rispecchiarsi nell’esperienza social e tende a produrre forme di narcisismo digitale che troppo spesso, prive delle modalità di controllo proprie dell’interazione diretta, tendono a degenerare.

Così come E. Bernays e G. Le Bon sostenevano gli effetti regressivi a livello psichico dell’individuo in mezzo alla folla, provocandone in tal modo la fuga dalle responsabilità e la sua tendenza a dare sfogo alle proprie pulsioni istintive, allo stesso modo gli eventi comunicativi e relazionali sui social network sembrano caratterizzarsi per effetti similari;

la possibilità di produrre contenuti spesso senza dover mettere in gioco la propria identità o comunque senza dover soggiacere a certi filtri moderatori tipici dell’interazione faccia a faccia, sembra facilitare la fuga dalle responsabilità delle proprie parole abbassando di molto i freni inibitori.

Nemmeno le spinte narcisiste anzidette sembrano mitigare le modalità di espressione che troppo spesso degenerano in insulti oppure trascendono in forme di integralismo, dove persino chi si scandalizza e vorrebbe deplorare certi atteggiamenti, finisce per essere risucchiato nel vortice dell’intolleranza e degli improperi; nelle figure se ne possono osservare alcuni esempi.

- Rappresentazioni sociali e narrazioni

il prodotto dell’esperienza dei social media attraverso i commenti istintivi, disvela il pensiero interiore, libero dalla sua maschera di accettabilità sociale, mostra le visioni del mondo e i modi di interpretare gli eventi. Nel caso in questione non è osservabile solo l’aberrazione del credo calcistico, ma va considerato che le proiezioni interiori dei partecipanti vanno a costituire delle aggregazioni di contenuto capaci di alimentare le rappresentazioni non di gruppi sociali strutturati nella loro capacità di mediazione dei significati condivisi, ma quelle di individui il cui comun denominatore sarà rappresentato da frammenti di convinzioni alla rinfusa, sulle quali basare l’interpretazione dei fatti a venire e le proprie narrazioni individuali.

A titolo di esempio, soprattutto in una (..gobbo-comunista..), appare la sintesi della costruzione della demonizzazione dell’altro fondendo metafora calcistica, handicap fisico e credo politico, costruendo così un muro invalicabile di incomunicabilità e di conflitto tra diverse tifoserie, che troppo facilmente conduce allo scontro appena si esca dal territorio della virtualità.

Logica conseguenza è dunque un discorso sociale dove la violenza verbale sta prendendo il sopravvento come anche in altre occasioni osservabile, ed è una modalità che si manifesta nei confronti di chi la pensa diversamente, che traspare e si manifesta persino in chi vorrebbe prendere le distanze da certi atteggiamenti.

L’intolleranza è dunque il sentimento in ascesa, perché con buona pace di tanti sbandierati principi, la capacità di accettare chi la pensa diversamente è sempre molto difficile.

Conclusioni

Tornando brevemente ai fenomeni calcistici, come non ricordare, per chi ha qualche primavera, delle partitelle tra ragazzi nei campetti di periferia, un quartiere contro un’altro, autentiche battaglie, dove non raramente volava qualche sberla? Il calcio (spesso anche altri sport di squadra) ha un profondo radicamento con l’identità e le relazioni nei e tra i gruppi, diventa inevitabilmente fenomeno sociale e quando si verificano o si creano artatamente particolari condizioni, i comportamenti degenerano irrimediabilmente, ne più ne meno come accade nei conflitti di altra natura; questo tanti autorevoli commentatori da talk show e giornalisti dovrebbero saperlo.

Non è questa la sede per approfondire il discorso ma è certo che per disinnescare certe degenerazioni ci sarebbe bisogno di un’ analisi competente e seria a cui far seguire comportamenti e assunzioni di responsabilità oltre a misure adeguate che non siano solo repressive.

Concluderei riportando due commenti che dicono cose interessanti e che testualmente recitano:

“episodio ignobile, che dimostra come il fanatismo calcistico non abbia niente da invidiare al terrorismo in nome del fondamentalismo religioso”

“Non è solo il calcio, purtroppo. basta vedere il linguaggio usato da certi politici e da buona parte dei naviganti. Violenza verbale gratuita che trova sempre qualcuno pronto a metterla in pratica.”

Per cui tornando al fenomeno delle interazioni virtuali si può concludere dicendo che queste in fondo registrano e ripropongono nell’ambiente che le accoglie e nei formati possibili, la riedizione di atteggiamenti ed istanze sociali della quotidianità.

Isteria, violenza verbale, superficialità, narcisismo, intolleranza, conformismo, sono alcuni dei costituenti che si rintracciano nelle parole, che svelano le idee comuni e le narrazioni collettive, qualunque sia la tematizzazione sulla quale queste interazioni si realizzano.

Fino a che non ci si emanciperà dalle proprie debolezze, oserei dire di ordine cognitivo, non credo che ci si debba sorprendere più di tanto di quanto accade.

1 Per un’ ampia e completa trattazione di questa parte si veda in G. Boccia Artieri – Stati di Connessione – Ed. Franco Angeli 2012

da Sergio Bernardini | Dic 10, 2014 | IMMAGINI E VISUAL STORYTELLING, IMPERDIBILI

Le immagini dei quotidiani, mondi apparentemente uguali ma al tempo stesso profondamente diversi, creatori di narrazioni parallele, ancorché costruite sulla stessa terra, destinate a persone diverse. Alla scoperta delle tendenze emergenti di alcune raffigurazioni che andranno poi a popolare gli immaginari collettivi dei lettori.

Dopo aver parlato di una possibile tassonomia delle immagini sui giornali e di come queste possano tradursi in uno strumento di interpretazione dei processi identitari e culturali di un paese (n.d.r. Kosovo), in questa sede voglio affrontarne un altro aspetto che pur originato in un ambito culturale diverso, dimostra la forte e raffinata capacità che le immagini possono avere nell’influenzare le visioni del mondo dei loro lettori.

L’analisi è tratta da ricerche, esperienze e osservazioni a più riprese effettuate sul Libano, un paese al cui interno vivono in equilibrio precario diverse identità risultanti dall’intreccio tra più confessioni religiose e numerose correnti politiche, in un mosaico assai complesso da decifrare.

Non parlerò, se non minimamente, di schieramenti e legami politici che avrebbero rischiato di essere fuorvianti nell’ interpretazione semiotica dei significati percepibili dall’osservazione delle immagini.

Non esistono, come in nessuna realtà giornalistica, limitazioni esplicite a qualsivoglia tipologia di immagini, ma è sulla loro “sintassi” e sulla presenza di certe ridondanze che questa analisi si indirizza, sintetizzando le tendenze emergenti di alcune raffigurazioni che presumibilmente andranno a popolare gli immaginari collettivi dei lettori.

Al Akhbar

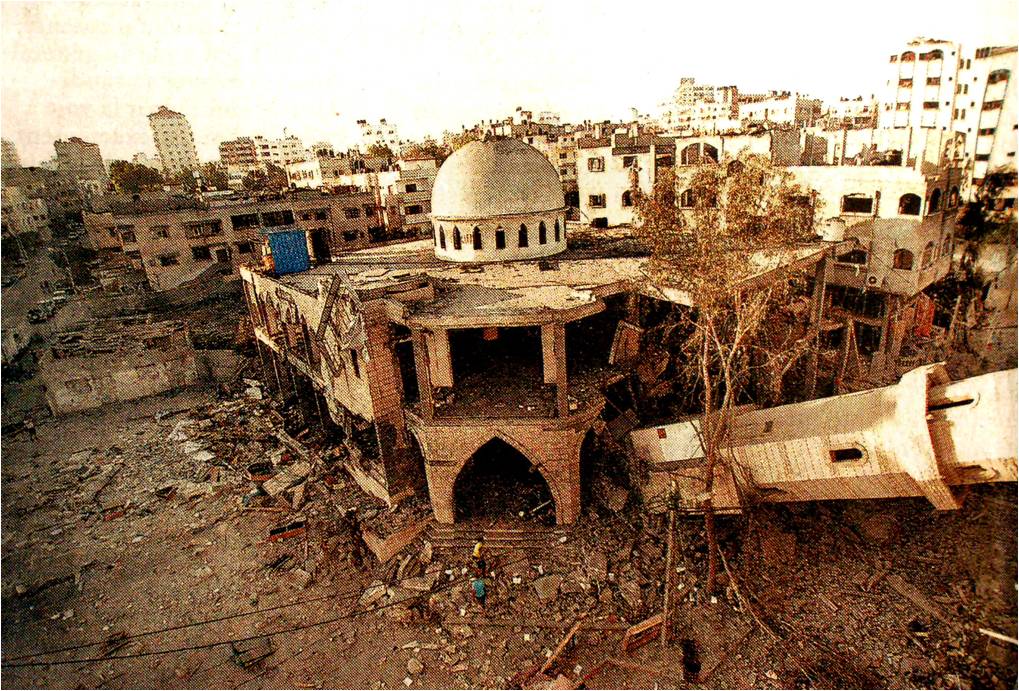

Al Akhbar – 18 agosto

-

-

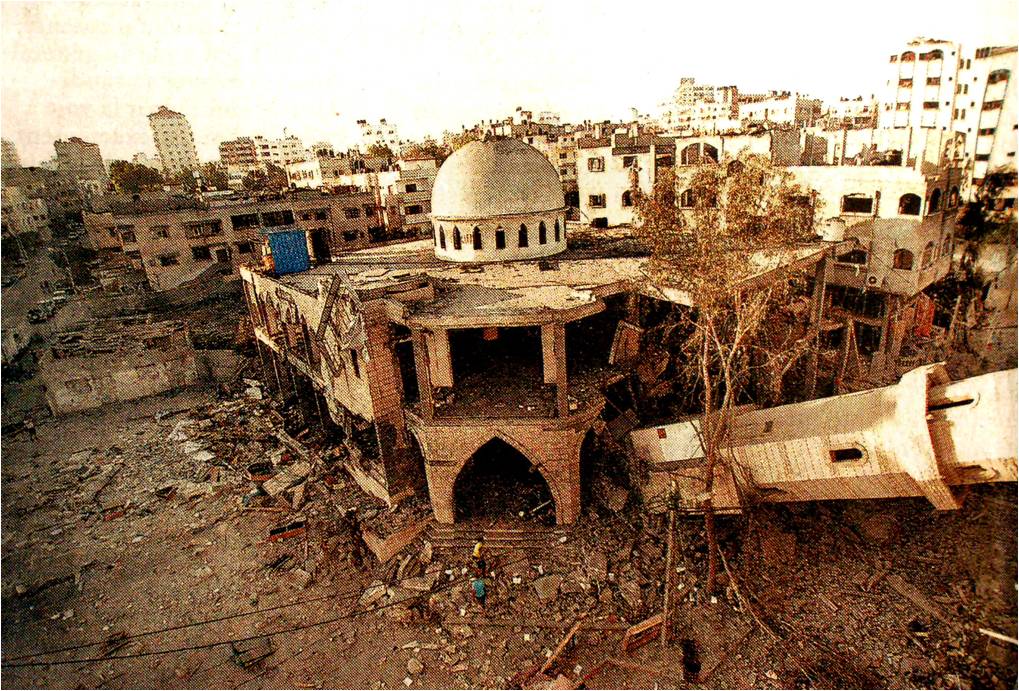

- Al Akhbar è uno tra i cinque giornali più popolari a Beirut e nel sud del Libano, fondato nel 2006 e dichiarandosi indipendente e progressista, impegnato nel sostegno a valori come indipendenza, libertà e giustizia sociale, è ritenuto abbastanza vicino alle posizioni di Hizbollah ed ha una impostazione grafica che ne denota una sua ben precisa identità editoriale; la prima pagina normalmente riporta immagini a “tutta pagina”, foto di grande impatto visivo che spesso non si limitano a documentare un evento quanto piuttosto mirano a far leva sulle emozioni del lettore;

- si rileva l’iconografia del principio di autorità tradizionale attraverso immagini che mostrano leaders religiosi, mostrandone perlopiù i volti; una raffigurazione di autorità che richiama archetipi ancestrali che non possono essere messi in discussione e che pertanto implicano una sorta di lealtà cieca;

- le immagini di uomini che impugnano armi, che non appartengono a forze regolari e che indossano i copricapo tipici delle fazioni di appartenenza, sono l’emblema della militanza armata, la riproposizione di una realtà del recente passato radicata nel paese che viene quasi legittimata attraverso la sua collocazione nella quotidianità;

Al Akhbar – 31 luglio e 1 agosto

-

-

- viene raffigurata la sofferenza, specialmente in prima pagina, non limitandosi a documentare gli eventi tragici che spesso popolano la quotidianità di questo paese, ma ne viene ritratto con dovizia il dolore, la disperazione, il pianto che attanaglia i volti della gente comune e delle donne e che esercita una forte carica patemica nel lettore, suscitandone sentimenti di pietà e solidarietà misti a rabbia come si può immaginare;

Al Akhbar – 1° pag. 31 luglio

-

- sono spesso mostrati bambini, vittime delle sofferenze, che si aggirano nei luoghi delle rovine, scenario della loro quotidianità, e che talvolta appena adolescenti già imbracciano le armi, quasi una profezia del loro futuro;

- edifici distrutti o semidistrutti, rappresentazione di una tragica ciclicità degli eventi che mostra come gli effetti delle guerre e delle lotte intestine costituiscano la realtà di buona parte di questa gente;

- le manifestazioni di protesta in strada, folle di gente che esprime la sua anima, altra pratica abbastanza radicata nella quotidianità della popolazione.

Annahar

-

-

- Questo giornale, fondato nel 1933, è il più anziano tra i giornali considerati, assai diffuso in Libano con una circolazione stimata di 45.000 copie, è una testata che si accredita a principi liberali, pluralisti ed in parte di centro-sinistra;

- la prima pagina normalmente propone due immagini che documentano gli eventi principali della giornata con uno spazio normalmente inferiore a metà pagina, e che denotano in linea di massima valore testimoniale ai fatti raccontati;

Annahar – 9 maggio

-

-

- l’autorità rappresentata attraverso le immagini è un’autorità laica di tipo legittimo che si manifesta nei luoghi “di produzione” come gli incontri di vertice, anche se viene comunque espressa senza disdegnare i tratti del carisma e del rango di appartenenza;

- le armi sono rappresentate ma detenute dalle forze regolari, dall’esercito ovvero dall’istituzione legittimata ad utilizzarle nel bisogno;

Annahar – 1 agosto

-

-

- gli spazi di aggregazione sociale, locali, edifici e spazi urbani trovano una presenza adeguata nel mostrare l’aspetto della normalità quotidiana e del vivere sociale;

Annahar – 26 aprile

-

-

- distruzioni e rovine sono mostrate così come la gente coinvolta in questi drammi, ma la sintassi di queste raffigurazioni assume valore testimoniale, se ne percepisce la gravità senza che se ne enfatizzi il dolore e la disperazione.

Annahar – 1° pag. 31 luglio

The Daily Star

-

-

- Il Daily Star è stato fondato nel 1952 e nacque all’origine con lo scopo di informare il cospicuo numero di espatriati a causa della nascente industria petrolifera nei paesi del golfo, divenendo in breve tempo il primo giornale in lingua inglese del Medio oriente. Accreditato di circa 30.000 copie, dalla sua stilistica complessiva si percepisce ben presto come questa testata miri ad altro tipo di audience in termini di cultura e di status sociale;

Annahar – 26 aprile e 10 maggio

-

-

- nella prima pagina di norma appare una foto che occupa il 25-30 % della pagina ed esercita un certo impatto nell’attribuire risonanza al fatto del giorno e che in linea di massima tende ad assumere valore documentale;

The Daily star – 1° pagina 28 luglio

-

-

- immagini di catene di produzione, di impianti industriali, di aziende, di banche, la presenza di infografica relativa ai mercati finanziari, costituiscono la rappresentazione del mondo degli affari, mostrano pezzi di realtà locale e popolano l’immaginario collettivo di una fascia di popolazione che vive un altro tipo di quotidianità;

The Daily Star – 22 marzo e 7 aprile

-

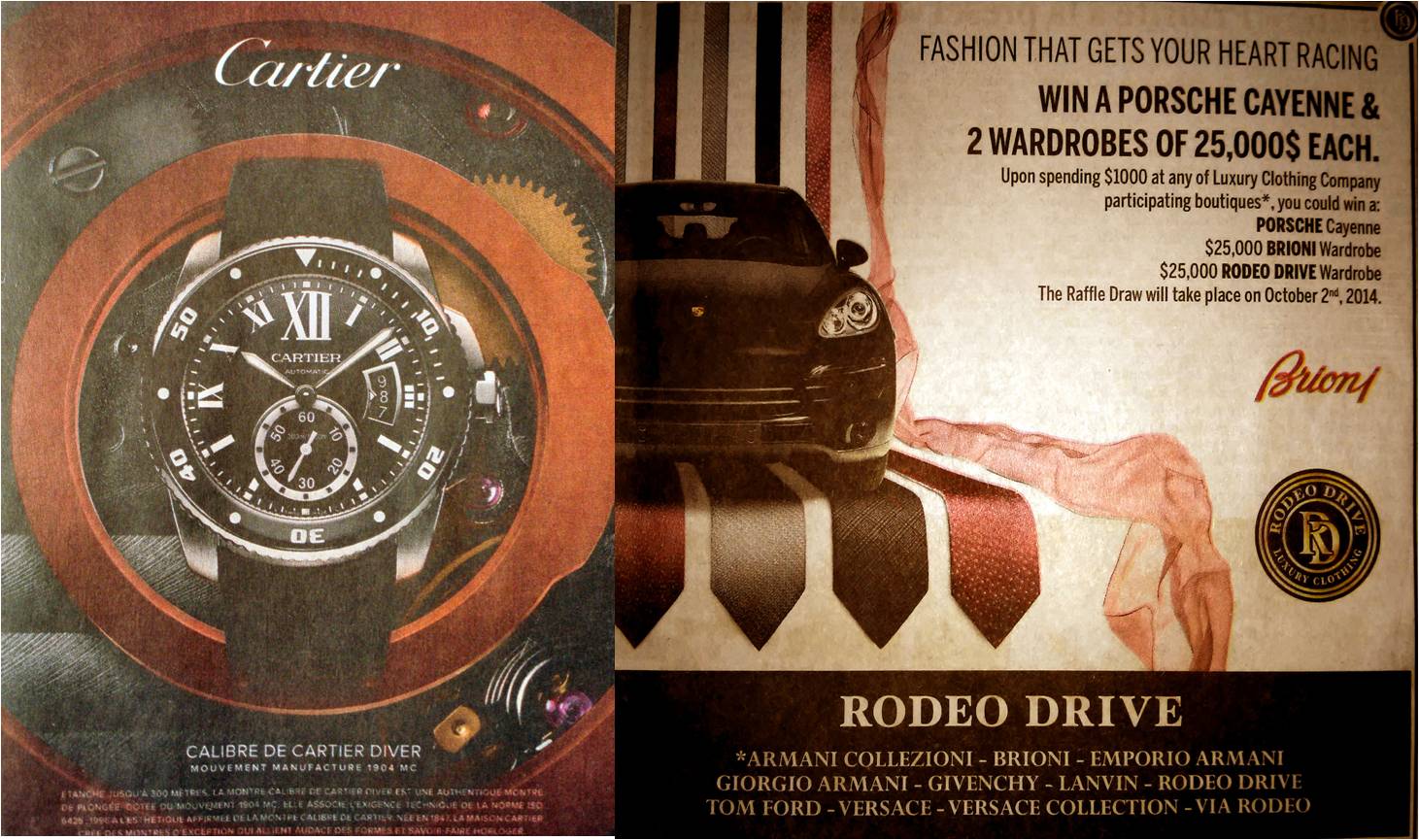

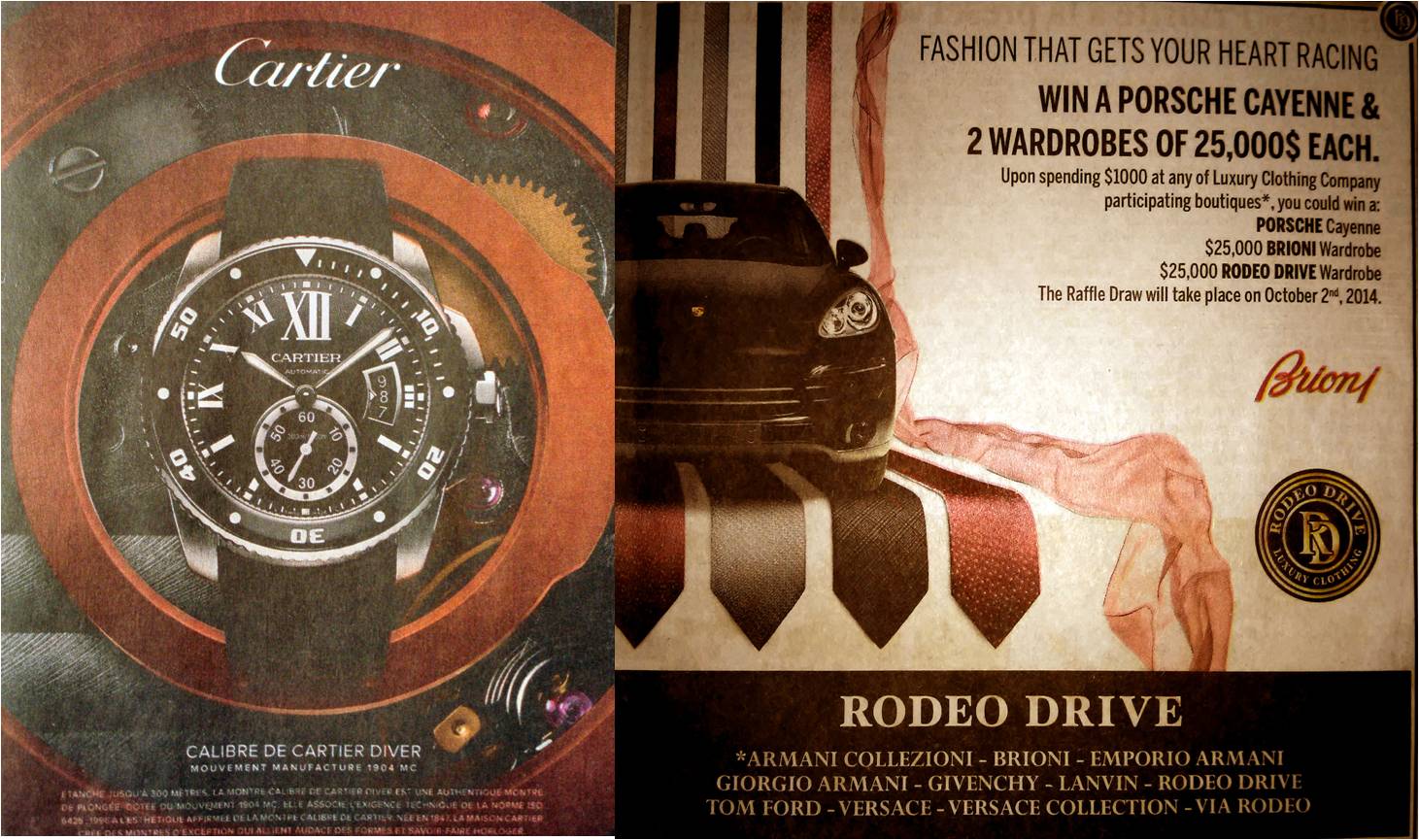

- la ricorrenza in varie modalità dell’iconografia femminile, uno spazio per la moda, ma anche immagini che mostrano soldi, descrivono un mondo dei consumi e raccontano l’esistenza di uno spazio esistenziale di ben altro genere rispetto a quello spesso mostrato da Al Akhbar;

- le proteste di piazza compaiono con una certa frequenza, segno inequivocabile dell’appartenenza alle pratiche quotidiane di questo paese;

- le immagini che mostrano edifici, a volte anche dal basso verso l’alto, che rappresentano un significante semiotico di un certo modo di pensare il futuro;

- armi e rovine non possono mancare, ma compaiono in misura inferiore, denotano una valorizzazione testimoniale e non emotiva, sono elementi di un fatto non la normalità quotidiana.

L’Orient Le Jour

-

-

- L’Orient le Jour è stato fondato nel 1970 dall’unione di due quotidiani libanesi in lingua francese e denota alcune caratterizzazioni tipiche dei giornali occidentali; è una testata attenta a finanza, economia e allo scenario internazionale, ospita spazi glamour e di cultura, ed appare indirizzarsi ad un certo tipo di elite sociale, a tratti persino snob, rappresentata dai suoi lettori modello, appartenenti in prevalenza alla parte cristiana che si richiama alle impronte della cultura francese;

- la prima pagina riporta più immagini di dimensioni contenute che accompagnano i titoli principali; non c’è quindi l’enfasi sul solo titolo di testa, ma la descrizione di una scena poliedrica, quasi a dare la sensazione di saper guardare il mondo nella sua interezza e non solo circoscritto al territorio libanese, un richiamo esplicito a chi ha questa cultura;

- il giornale fa maggior uso del colore rispetto ad altre testate, sia nelle immagini, sia utilizzando fondini colorati all’interno delle sue pagine, stilistica che ricalca l’impronta di modernità dei giornali più “giovani” rispetto a quelli di più lunga tradizione;

- le immagini che riportano personalità di spicco, come nella tradizione libanese, sono abbastanza frequenti, ma anche in questo caso il potere è rappresentato “in giacca e cravatta”, è un potere che si concretizza in incontri più esclusivi, più ristretti rispetto a quanto di norma rappresentato sul Daily;

L’Orient le jour – 16 maggio e 28 aprile

-

-

- le rovine non sono ignorate, ma sono documentate, non “gridate”, così come le proteste di piazza o le armi, meno frequenti, meno pervasive nel rappresentare una realtà libanese che vuole mostrare anche altre facce;

L’Orient le jour – 1° pagina 31 luglio

-

-

- il vivere sociale nei luoghi della cultura o del tempo libero trova un suo spazio, così come la cronaca di fatti di costume, un mondo che appartiene presumibilmente ai suoi lettori;

- l’uso di caricature denota la capacità di saper fare ironia sui fatti e sui personaggi, forse un modo meno isterico ma comunque efficace di veicolare il proprio punto di vista sulla scena, il punto di vista espresso da una elite culturale che non si affida alla violenza;

- la pubblicità prevalente mostra prodotti e beni di status symbol come orologi esclusivi, accessori e alta moda griffata, auto di alta gamma.

L’Orient le jour – 28 luglio e 16 maggio

Considerazioni

Ad una osservazione sbrigativa, tutti gli elementi peculiari della quotidianità libanese sono rappresentati nelle immagini: le rovine delle guerre, le sofferenze della popolazione, la circolazione delle armi, i decisori politici in azione, per cui sembrerebbe che tutti i giornali svolgano la loro azione informativa salvo poi declinare attraverso le parole il loro orientamento ideologico, ma questo fatto è noto, risaputo e sostanzialmente decodificato dalla maggior parte dei lettori.

È nel potere di veridicità attribuito alle immagini, alla loro forza testimoniale che si deve la produzione di immaginari collettivi da cui percepiamo valori e dai quali creiamo narrazioni, anche se a volte il nostro osservare quasi distrattamente la scena non ci dà questa consapevolezza.

Focalizzando l’attenzione sulle differenze invece, emergono aspetti che a mio giudizio hanno più importanza di quanta non gliene venga attribuita.

Se consideriamo le tendenze emerse in Al Akhbar, le tipologie di immagini che ho evidenziato possono assimilarsi alle tessere di un puzzle che ripropone lo schema narrativo canonico di Greimas: la rottura dell’equilibrio (gli eventi di distruzione), le sofferenze e le umiliazioni del debole (le rovine, la disperazione), il destinante che da la sua investitura (l’iconografia della leadership), l’acquisizione della competenza (adolescenti con le armi), la lotta (militanti in armi), la folla in strada (in attesa di celebrare il ritorno dell’eroe?), costituiscono una sequenza a cui forse in termini di immagini manca solo il “ritorno dell’eroe dopo aver sconfitto il drago”, una sanzione finale che può essere immaginata e incasellata nelle narrazioni collettive anche senza mostrarne l’evidenza.

Se consideriamo le immagini con le armi, per esempio, mentre in Al Akhbar il detentore era la figura del miliziano o dei gruppi armati, in Annahar queste sono nella disponibilità di reparti regolari in armi, dell’istituzione a ciò deputata, e questo nonostante entrambe le testate si dichiarino ispirate a valori liberali e progressisti.

Le immagini delle rovine sono presenti in tutte le testate considerate, ma mentre in Al Akhbar a volte sono un aspetto totalizzante occupando magari un’intera prima pagina, in The Daily Star o in L’Orient le Jour sono una parte del mondo, perché immagini e notizia compaiono a fianco di altri temi, e già variando lo spazio delle immagini, se ne modifica la risonanza e il peso percepito.

La rappresentazione stessa dell’autorità nelle immagini di persone importanti, assume le sembianze degli affari (Daily Star), del potere (L’Orient le Jour), delle istituzioni (Annahar), del carisma (Al Akhbar), espressioni diverse dello stesso concetto che è uno dei pilastri fondamentali del modo di interpretare la propria realtà sociale.

Persino la pubblicità, rappresentazione dei desideri o proiezione del proprio modo di vedersi nel mondo, assume forme distinte, diverse da quel mondo francese di charme mostrato da L’Orient le Jour.

Tanti mondi apparentemente uguali, ma al tempo stesso profondamente diversi, creatori di narrazioni parallele, ancorché costruite sulla stessa terra, destinate a persone diverse.

Descrivendo la realtà dei quotidiani libanesi, ho preso spunto da questo stato così ricco di aspetti e di contraddizioni, per far emergere il valore peculiare di certe sottili differenze che si celano nella sintassi delle immagini, capaci di influenzare le nostre visioni del mondo.

È in base a ciò che vediamo e che ricordiamo nella nostra testa che edifichiamo le nostre rappresentazioni del mondo, i nostri script sulla scorta dei quali procediamo a decodificare poi le nuove informazioni in ingresso ed andiamo ad aggiornare le nostre personali narrazioni quotidiane.

Ma siamo certi che gli artefici della costruzione siamo noi?

da Sergio Bernardini | Nov 20, 2014 | NARRAZIONI SOCIALI

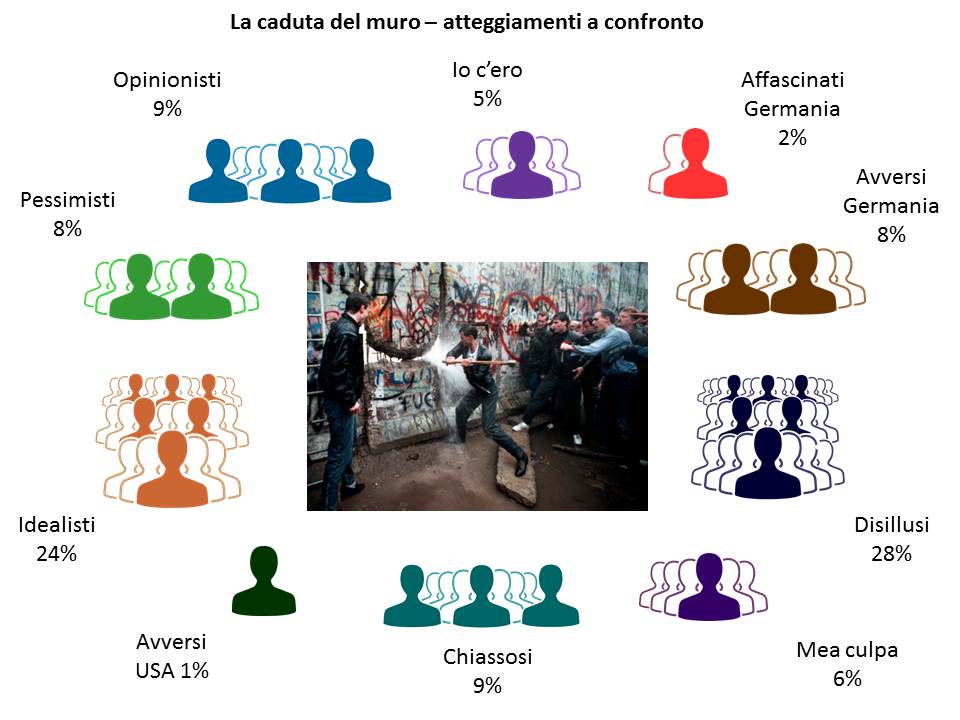

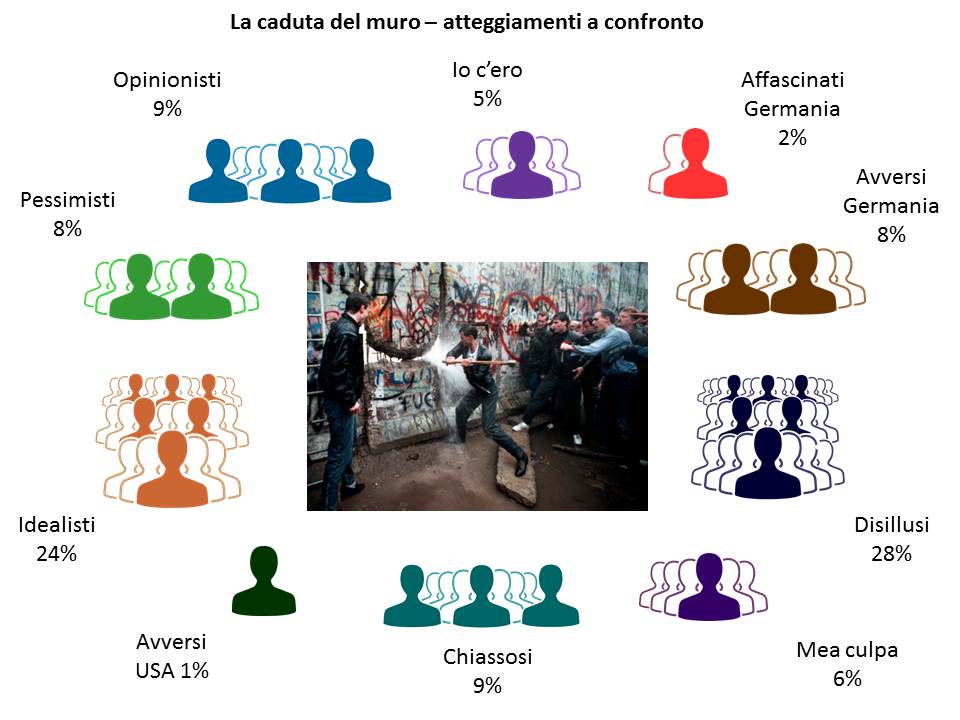

Dopo 25 anni la caduta del muro costituisce ancora un evento simbolo, fondamento di una rappresentazione sociale che genera l’antecedente attraverso il quale molti fatti successivi sono stati interpretati, dando vita a tante storie, diverse visioni del mondo in grado di orientare gli atteggiamenti della gente comune.

Oltre 1300 condivisioni in un giorno dimostrano la “viralità” dell’argomento ricordato da Repubblica.it attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ma è sui commenti, quasi 300, che ne fanno uno di quei temi che non si possono tralasciare perché probabili rivelatori di interessanti risvolti del pensiero sociale della gente.

In sintesi la caduta del muro di per sé non è solo un evento storico, ma rappresenta un oggetto sociale al quale l’opinione pubblica ha collegato la caduta del comunismo come nucleo centrale di una rappresentazione sociale1. A questo tema la gente ha collegato fatti ed esperienze diverse creando l’ancoraggio per la costruzione di una serie di stereotipi e di atteggiamenti che hanno costituito una base per catalogare e mettere in relazione avvenimenti successivi.

Pertanto, a distanza di 25 anni la capacità di questo evento di influenzare la decodifica dei fatti più recenti è indubbia, per cui è stimolante saperne di più circa la sua forte carica simbolica e quali siano oggi gli stati d’animo tra chi c’era e chi ne ha soltanto sentito parlare.

Anche questa volta ho letto con pazienza e curiosità tutti i commenti e le opinioni espresse tra coloro che si sono coinvolti in questo dibattito virtuale, e il risultato è la scoperta di uno spaccato che svela vecchi stereotipi e idee comuni, storie passate e nuove credenze.

Tra i vari commenti e le risposte sono emersi diversi modi di vedere il mondo e di leggere ed interpretare i fatti della quotidianità, e pur considerando le diverse forme di espressione individuale, ne sono scaturite dieci categorie aventi ognuna un proprio nucleo di senso strutturale.

Vediamo in sintesi chi sono e cosa sentono i vari gruppi individuati.

I disillusi sono il gruppo più numeroso (28%), buona parte dei quali avevano riposto probabilmente tante speranze sul futuro dopo la caduta del muro, speranze che la storia degli anni successivi ha frustrato, sono rimasti delusi, annichiliti dalle promesse a loro dire non mantenute dal capitalismo, ed i loro sentimenti si potrebbero sintetizzare in due frasi emblema: “il sogno di un mondo giusto che sembrava a portata di mano è stato infranto dal cinismo del capitalismo”-“ la caduta del muro ha segnato il sopravvento della finanza internazionale che ci sta riducendo in miseria”; tra le varie tematizzazioni espresse a giustificare la delusione sono da citare il venir meno del ruolo di “contrappeso” che il comunismo aveva nei confronti del capitalismo, l’invasione di immigrati, l’aumento della corruzione, un certo timore verso la rinascita di una Germania egemonica, globalizzazione e falsa democrazia, un ruolo non proprio trasparente giocato dal papa dell’epoca.

Gli idealisti sono il secondo gruppo (24%), coloro che intravedevano e continuano a vedere le grandi opportunità che quell’evento ha rappresentato soprattutto in termini simbolici, la caduta di un ostacolo alla libertà e all’unità dei popoli; sono gli ottimisti, coloro che non creano alcuna relazione con la crisi odierna, sono quelli che pensano “via tutti i muri e le divisioni che ostacolano la libertà dei popoli”,” un evento che rimane vivo nella memoria e che ha cambiato la storia dell’Europa”.

In parte ostentano ancora la nostalgia di quelle emozioni, rilanciano le stesse speranze di superare le divisioni, di abbattere i muri ancora in piedi, di costruire ponti, non legano i problemi attuali a quel fatto storico e pensano che sia comunque meglio ora di prima.

Gli anti-Germania, una corrente nutrita (8%) che ricorda l’esistenza del muro come inevitabile punizione agli errori tedeschi del passato;“ben gli stava ai tedeschi per il male che hanno fatto agli altri popoli”, chi dalla sua caduta paventa il revanscismo della Germania e dei suoi istinti egemonici, “vi è già un altro muro molto più lungo, quello costruito dalla Merkel…”, chi si lancia in analisi economico monetarie a dir poco originali e che dimostra, aggiungo, come alcuni titoli di giornale di “epoca recente” siano stati interiorizzati dai lettori.

I mea culpa sono un buon gruppo di persone (6%) che osservando i fatti del mondo, riescono sempre a risemantizzarli come occasioni mancate per l’Italia o come effetti della decadenza politica e morale che pervade la classe dirigente del nostro paese e che trova spesso sponda nella complicità dell’italiano medio; un pensare che in sintesi si traduce “non è colpa dell’Euro o Europa che anzi ci protegge dai furbastri italici con le sue norme ma dei nostri politici”, oppure “se l’ Italia é messa così deve solo ringraziare il popolo italiano che ha permesso ai politici di fare i comodi loro”.

Gli anti-USA, poco rappresentati in questo dibattito (1%) ma che non potevano assolutamente mancare perché sappiamo far parte degli schemi di pensiero nazionali. Dal “..dilagare dell’imperialismo americano, origine di ogni nostro male…” al “la stessa storia dell’ 11 settembre…” lo spazio è breve anche in un limitato numero di commenti, ricostruzioni più o meno azzardate che vengono comunque ricondotte alla cinica influenza esercitata dagli Stati Uniti.

Gli affascinati dalla Germania sono un gruppo poco numeroso (2%) che esprime apprezzamento per quello che “la Germania ha saputo fare anche dopo fino ad oggi”, che constata con ammirazione come la Germania sia riuscita a gestire il processo di riunificazione successiva, giudizi sui quali, ancorché non espressi, non è azzardato pensare che trovino riferimento negativo la nostrana e irrisolta questione meridionale.

Gli io c’ero, un consistente gruppetto (5%) che nel ricordare il fatto enfatizza l’esserne stato testimone diretto, ed è l’aspetto della memoria quello che sembra prevalere sui significati che il fatto ha prodotto, l’emozione rinnovata del dire “io c’ero … me lo ricordo!”;. Un ricordo di questo evento che sembra riportare indietro il profumo di una età verde per coloro che, ormai cinquantenni, si esprimono in tal modo.

I pessimisti, un gruppo consistente (8%) che dalla celebrazione della caduta non trova motivo di gioia continuando a constatare i mali del mondo, le divisioni attuali, i nuovi muri, le nazioni egemoniche, e via dicendo. Abbastanza “gettonati” il muro israelo-palestinese e l’occasione mancata dall’umanità.

Abbastanza numerosi sono gli opinionisti (8%) a cui piace argomentare, quelli pronti a sfruttare qualsiasi spunto per esporre le loro analisi operando collegamenti con altri fatti legati da un qualche nesso consequenziale o di similarità; la caduta del muro nella sua ricchezza di significati da lo spunto per argomentare ovviamente sulla questione israelo-palestinese, sulle oppressioni create dal neo liberismo, sulle miserie del genere umano. Sono abbastanza vicini al gruppo dei pessimisti dal quale però si differenziano per la verve con la quale si esprimono.

I chiassosi sono un’insieme abbastanza consistente di persone (9%) che entra nelle conversazioni social a costo di essere fuori tema, vogliono esserci, esprimersi e soprattutto dissentire, divagano, entrano in contrasto e spesso cedono all’irrefrenabile impulso di insultarsi con qualcuno che la pensa diversamente da loro; sono coloro che si esprimono con giudizi sferzanti ed a volte offensivi come “i Rom c’erano anche prima, torna a guardare la tv che fai solo ridere”, “Commento da ignorante leggi la storia !!!”, Ma che ca..o ne sai te idiota ? Ma sai di che cosa parli ?”; come toni non c’è male direi.

[tagline]Conclusioni[/tagline]

Sembrerà ripetitivo questo mio riproporre analisi delle conversazioni di Facebook, ma reputo di importanza notevole l’opportunità di scoprire attraverso i commenti, elementi fondamentali che descrivono le rappresentazioni sociali della gente, ovvero i fondamenti delle strutture cognitive attraverso il quale la successione dei fatti in divenire viene poi semantizzata e strutturata in narrazioni.

Ritengo inoltre che sarebbe superficiale etichettare queste forme di espressione per la loro presumibile appartenenza politica essendo apparse sulla pagina di Repubblica.it, mentre è viceversa molto più pagante comprendere che cosa questi commenti raccontano in termini di discorsi sociali.

Anche le percentuali di per sè hanno mero valore orientativo perché possono variare in base al contesto, mentre viceversa il confronto tra schemi di pensiero così diversi ci indica come differenti esperienze di vita abbiano comportato così difformi processi di costruzione della realtà.

In sostanza il creare delle categorie tra i vari commenti espressi da varie persone consiste in realtà in una possibile ricostruzione di altrettante strutture narrative profonde che originano dalla stessa rappresentazione sociale, sulle quali ogni individuo ha poi applicato il proprio processo di figurativizzazione2, descritto più o meno chiaramente dalle loro convinzioni, dalle loro parole ed anche dal modo di entrare in conflitto con altri individui.

Le immagini sono state tratte nell’ordine da:

http://cdn1.stbm.it/studenti/gallery/foto/superiori/le-50-date-piu-importanti-della-storia/crollo-muro-di-berlino.jpeg?-3600

http://cultura.biografieonline.it/wp-content/uploads/2012/05/muro-di-berlino-caduta-picconate.jpg

http://blog.zingarate.com/berlino/wp-content/uploads/2012/11/the-Berlin-Wall-761447.jpg

http://www.viaggiovero.com/img/muro_berlino_trabant.jpg

1 Per il concetto di rappresentazioni sociali vedi S. Moscovici – Le rappresentazioni sociali, il Mulino 2005 e Psicologia sociale – A. Polmonari, N. Cavazza, M. Rubini, il Mulino 2002.

2 Per il concetto di figurativizzazione vedi U. Volli – Manuale di semiotica, Laterza 2006.

da Sergio Bernardini | Ott 28, 2014 | MEDIA E SOCIETA'

La capacità di Renzi di scompaginare gli schieramenti e polarizzare l’attenzione dell’opinione pubblica è sempre molto forte e questa volta il banco di prova è su un terreno molto insidioso.

La narrazione che da anni si è creata intorno all’articolo18 ne ha fatto un simbolo dei diritti dei lavoratori. Riuscirà il Presidente del Consiglio a modificare la struttura di questa storia?

In un mio precedente post avevo provato ad interpretare che tipo di rappresentazione avesse di Renzi il popolo di Facebook, e mi ero ripromesso di tornare sul personaggio, pertanto quale migliore occasione se non in coincidenza dell’intenso dibattito che è nato sull’art.18.

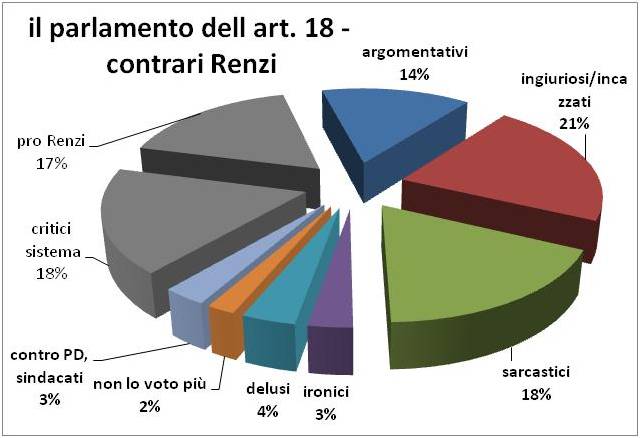

Sulla sua pagina, il 19 settembre in tema di art. 18 Renzi posta “Noi non pensiamo a Margaret Thatcher, noi stiamo pensando a quelli a cui non ha mai pensato nessuno” , dove si è sviluppato un consistente numero di commenti tanto che al 2 ottobre erano già stati postati circa 4.300 commenti. Questa volta tuttavia ho ritenuto opportuno farne una lettura diversa e concentrare l’attenzione nel capire le polarizzazioni e le forme di espressione di consenso e dissenso.

Così dal mio “laboratorio artigianale” ho estrapolato gli ultimi 1.502 commenti (quello che Fb consente di fare!!), li ho sottoposti a content analysis preliminare per individuarne gli elementi di significatività emergenti, quindi ne ho campionati casualmente 465 che avessero il solo requisito di non essere spam oppure di risultare non categorizzabili per via della loro formulazione. Sia pure non potendo rispettare pienamente il protocollo statistico (gli ultimi 1.502 su 4.300), la dimensione di questo campione rispetto al totale dei commenti postati ha proporzioni di una certa significatività per fornire indicazioni degne di nota.

Per la valutazione del “sentiment analysis”, vista l’eterogeneità dei contenuti ed anche per una certa curiosità personale, pazientemente ho scelto di leggermi uno ad uno i commenti del campione e classificarli di conseguenza, anche perché sin dall’inizio si intravedevano aspetti interessanti.

Gli schieramenti

Dal contenuto dei commenti si aggregavano tre macro categorie che definirò come se fossero idealmente degli schieramenti:

* i contrari a Renzi sulla riforma dell’articolo 18;

* i critici del sistema a prescindere dallo specifico argomento;

* il partito dei sostenitori di Renzi e della specifica riforma.

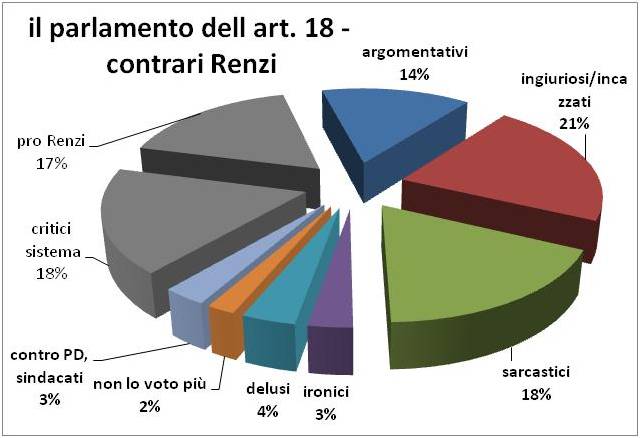

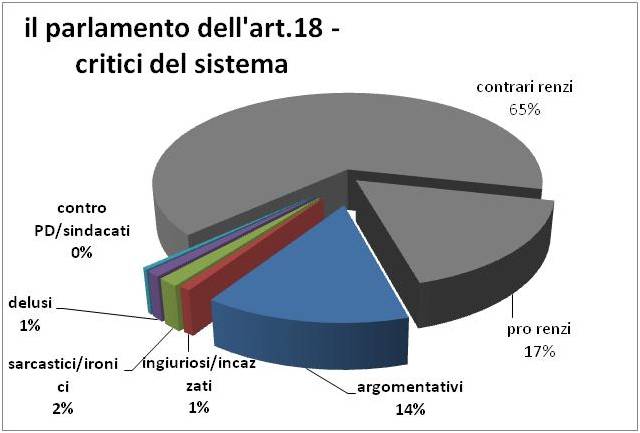

Quanto è emerso, rappresentato nel grafico, è nettamente sfavorevole a Renzi, ed anche a voler temperare il risultato considerando imperfezioni nel metodo statistico, la non rappresentatività del popolo di Facebook rispetto alla popolazione e via dicendo, il quadro di dissenso emergente fa sicuramente un certo effetto.

Peraltro anche ragionando in termini “politici”, non è che le posizioni dei critici del sistema siano poi così benevole nei confronti di Renzi, anzi sono piuttosto vicine a quelle dei contrari.

Tuttavia questo termometro del consenso non mi sembrava così esaustivo nell’esprimere chiaramente le numerose sfumature emergenti in merito agli atteggiamenti, né sufficiente a descrivere il sentimento della gente all’interno di questi tre gruppi.

Pertanto ho scelto di evidenziare le differenze di atteggiamento che si manifestavano all’interno dei tre schieramenti predetti, e ne è risultato un quadro assai particolare. Faccio appello alla fantasia del lettore di immaginare questi sottogruppi come se fossero delle correnti all’interno di un partito e con un sottile filo di ironia provare a immaginare con la descrizione che seguirà, le possibili dinamiche di consenso in base alle decisioni del Premier.

Il parlamento dell’art.18

Nel grande partito dei contrari, che ha una maggioranza schiacciante del 65 % , la corrente maggiore è quella degli ingiuriosi (33%), meglio dire incazzati fuori da ogni eufemismo, i quali esprimono un dissenso viscerale accompagnato da insulti e la cui posizione non è destinata a cambiare al di là delle decisioni e azioni del premier.

Poi ci sono i sarcastici (27%), i quali manifestano un dissenso marcato con toni e commenti che, sia pure espressi in modo meno astioso, non lasciano molto spazio a possibili cambiamenti.

L’altra grande corrente è rappresentata dagli argomentativi (22%), i quali palesano un dissenso motivato da una varietà di motivi che basterebbero a riempire l’agenda di governo dei prossimi anni. Questo dissenso manifestato in modo razionale e non emotivo, potrebbe anche trasformarsi in consenso qualora gli atti futuri del governo dovessero dare risposta alle loro rimostranze.

Nei gruppi meno numerosi, gli ironici (5%) contrassegnati da sentimenti abbastanza vicini a quelli dei sarcastici anche se espressi in modo più sfumato, che si dimostrano relativamente stabili nel dissenso.

Infine le correnti più instabili di questo singolare partito, quelli che sono contro Renzi perché contro PD e/o sindacati (3%), quelli che sono delusi o che vogliono un’altra sinistra (4%), quelli che dicono di non votarlo più e che rappresentano la quota di consenso perduto (2%).

In genere tutte le correnti minori potrebbero anche modificare il loro atteggiamento e convergere verso un consenso a seconda le azioni intraprese dal governo, tuttavia è verosimile che il sostegno di una corrente implichi il radicare il dissenso in altre.

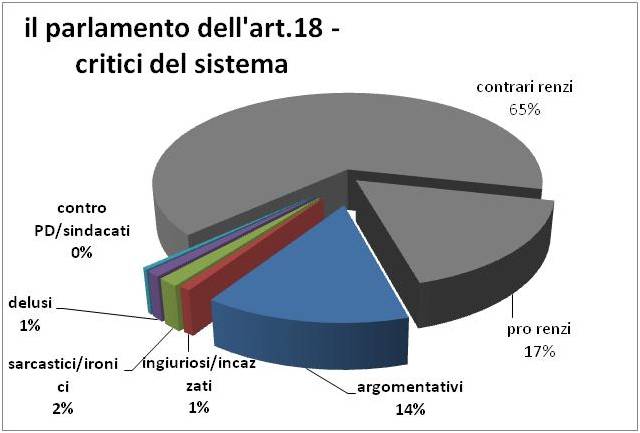

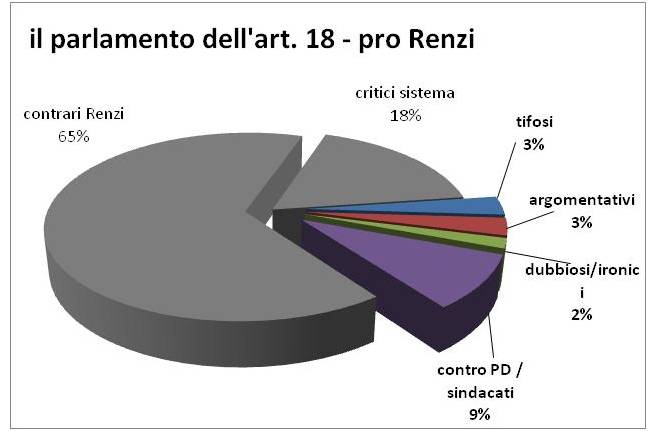

Il secondo partito è quello dei critici al sistema che raccoglie un 18% e si distingue non tanto per essere contro il singolo provvedimento di Renzi sul Job act e sull’articolo 18, quanto per esprimere una sfiducia generale al sistema, ed anche in questo caso esistono diverse anime.

Anche qui il sottogruppo di argomentativi (14%), coloro che ragionano e motivano le svariate cause del proprio malessere, ed anche in tal caso il loro atteggiamento lascia supporre l’esistenza di margini di recupero qualora il premier riesca a riguadagnare una soglia di credibilità attraverso i suoi atti che finiranno inevitabilmente per accontentare qualcuno scontentando altri.

Seguono poi sottogruppi minori come gli ingiuriosi/incazzati (1%), radicalizzati nel dissenso e troppo distanti, quindi su posizioni meno estreme i sarcastici/ironici (2%) che nonostante i toni più misurati sarà assai difficile riconquistare nel breve periodo, ed infine da rilevare non per la quantità ma per la valenza che hanno il bacino dei delusi, dei voti persi (1%), ed ancora una quota residuale di schierati contro PD/sindacati.

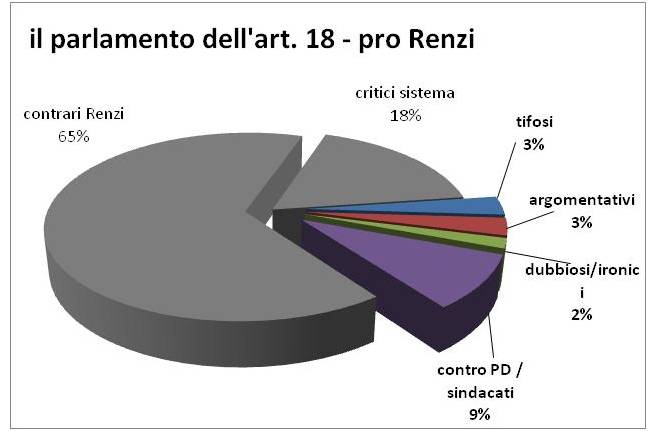

Infine il terzo partito, quello dei favorevoli a Renzi, minoritario con una quota del 17% e con una composizione affatto chiara.

Di questa parte infatti solo il 3% sono da considerare i tifosi, una quota sicura di consenso che va oltre il giudizio critico sulle singole decisioni ed esprime un consenso alla persona a prescindere.

C’è la corrente degli argomentativi favorevoli (3%) che spiegano i motivi del favore derivanti più dalla loro soggettiva consapevolezza del problema piuttosto che dalla fiducia nella scelta del premier, oltre ad una quota minore (1%) che con modi diversi, più o meno ironici o dubbiosi manifesta un’adesione non entusiastica al provvedimento visto come una medicina necessaria.

È la quota di coloro che esprimono dissenso a PD e sindacati (9%) piuttosto che un consenso convinto a favore delle azioni di Renzi, che induce a riflettere su un favore che sembra avere delle basi assai fragili e che nella realtà potrebbero provenire non dall’elettorato della maggioranza. Sembra un sostegno originato più dallo spirito di rivalsa che dalla convinzione originata dalla condivisione del provvedimento.

Infine, sia pure in modo estremamente sintetico, riporterò alcune note derivanti dell’analisi del contenuto che consentono di decifrare rapidamente i soggetti principali di queste diverse rappresentazioni della realtà nei tre gruppi attraverso la rilevazione dei concetti chiave del linguaggio utilizzato.

Nei commenti dei contrari a Renzi appare frequentemente il legame sintagmatico tra i tre lemmi lavoro – licenziamento – diritto variamente declinati, insieme ad una marcata presenza del nome di Renzi, ed inoltre Italia/italiani a identificare potenziali soggetti passivi del discorso.

Nel gruppo critici del sistema invece il lemma lavoro e le sue declinazioni è ancora il più usato, ma contestualizzato differentemente perché diminuisce fortemente la presenza dei termini diritto, licenziamento e Renzi, mentre acquistano rilevanza i lemmi politica, stipendi ed anche Euro, in tal modo delineando alcuni nessi causali dei problemi attuali.

Nel gruppo pro Renzi invece c’è ancora la marcata presenza del lemma lavoro, ma si affacciano altre parole come il nome Matteo, l’avverbio avanti, il lemma sindacato ed alcuni termini in rapporto di iponimia con questo ultimo come CGIL e Camusso.

Non mi soffermo oltre nell’elencare particolari o in una disamina di numeri e percentuali che tedierebbe il lettore, anche se penso con queste brevi note di aver fornito un’ idea su quelli che sono percepiti come i protagonisti della storia.

Conclusioni

Eviterò come sempre commenti di carattere politico visto che ogni considerazione si finalizza a dare una lettura sociale e culturale del contesto, tuttavia i risultati che vediamo se dovessero rappresentare un barometro del consenso vedrebbero il Premier incassare una durissima sconfitta.

Ribadisco, sia chiaro, che quello fatto è una sorta di gioco che propone dei dati da un punto di vista parziale come quello dei social media e su uno specifico aspetto sul quale è probabile si siano pronunciati in maggior misura coloro che più si sentono toccati dal provvedimento.

Ho tentato di rappresentare in modo volutamente ironico attraverso i grafici, una sorta di simulazione della realtà della politica italiana e del perché siano così frequenti le frammentazioni ed i cambi di “casacca”, così come è molto più facile aggregare il dissenso verso qualcosa o qualcuno che non costruire il consenso sui fatti e forse questo è un po’ il frutto di passate delusioni, e un po’ la nostra particolare cultura di essere italiani.

In questo caso mi sembra che probabilmente ci troviamo di fronte ad una disputa basata più su un simbolo che non su un fattore concreto per la semplice ragione che con la crisi in atto, l’esistenza dell’art. 18 non ha impedito di passare dall’8 al quasi 13% di disoccupati; di contro suona come un ossimoro la tesi che rimuovere una norma che facilita il licenziamento si trasformi in mezzo per creare più posti di lavoro!

Questi ed altri gli aspetti contrastanti che fanno dell’art. 18 un simbolo, che nello specifico si è dimostrato un contenitore di una miriade di significati sottesi e non del tutto esplicitati dalle parti in causa, favorevoli o contrarie che siano.

Nella considerazione che in politica si sono fatti spesso provvedimenti legislativi silenziosi dagli effetti a volte ben più dirompenti dell’oggetto del contendere, viene spontaneo chiedersi quanto sia pagante combattere una crociata contro questo simbolo?

Perché in tal caso la posta in gioco non sembra più quella di ottenere un risultato concreto, quanto piuttosto l’affermazione di una serie di significati simbolici che appartengono più al personaggio e alla sua leadership, più mitografia che sostanza.

Ecco perché scontrarsi contro un simbolo forse paga poco in termini concreti ma sul piano simbolico può rappresentare una grande vittoria oppure una rovinosa sconfitta. Quale sarà la metafora di questa parabola della leadership nell’arena politica di questi tempi? Staremo a vedere.

A giudicare dai risultati sembrerebbe che la rete non sia proprio il terreno preferito di Renzi visto ciò che ne emerge e che, leggendo i commenti, questa volta non sembrano stati generati solo dall’ iperattività dei grillini.

l’immagine 1 è tratta da:

http://ilreferendum.it/wp-content/uploads/2014/08/art18_corteo_fiommodena1.jpg

L’immagine 2 è una composizione di immagini tratte da:

http://media.polisblog.it/0/0fd/154982388-594×350.jpg

http://ilmegafonoquotidiano.it/sites/default/files/camusso_2.jpg

http://www.repubblica.it/images/2011/11/29/143632875-0dbe0618-d61b-4250-9fe9-efc4fde2b854.jpg

http://www.iocombatto.it/wp-content/uploads/2014/09/kj.jpg

http://www.lintraprendente.it/wp-content/uploads/2013/08/Pierluigi-Bersani-Pd.jpg

http://www.mariomieli.net/wp-content/uploads/2014/10/853news.jpg

http://www.tribunaitalia.it/wp-content/uploads/2014/07/renato-brunetta.jpg