da Sergio Bernardini | Ott 29, 2017 | SOCIAL MEDIA, IMPERDIBILI

Dalla fotografia di una giornata tutto sommato “tranquilla” qualche indicazione interessante: non è la politica il tema più utilizzato dalle pagine Facebook delle testate giornalistiche più seguite, ma tipologia di interazioni e tenore dei commenti quali effetti possono generare nell’ agenda dei media?

Navigando su Facebook tra il mio feed ed altre pagine, soffermandomi qua e là a leggere i commenti di gente che spesso non conosco nemmeno, mi è capitato più di una volta di interrogarmi sulla reale portata sociale di questo genere di conversazioni.

Mi domando quanto siano radicate certe convinzioni espresse ed in che misura siano ispirate dalle pagine dei giornali e modellate dal tono dei commenti dei partecipanti alla conversazione.

Nel libro Corpi sociali (G. Marrone – Einaudi, 2001) l’autore analizzando i discorsi sociali, contemplava alcune categorie discorsive quali il discorso pubblicitario, il discorso giornalistico ed il discorso politico come fonti prevalenti nell’ alimentare il più generale concetto di opinione pubblica di una società.

Ritornando ai commenti su Facebook in particolare, ho avuto l’impressione che queste categorie siano divenute insufficienti perché l’avvento dei social media e di Facebook in particolare, rendono necessario definire i contorni di una nuova categoria, quella del “discorso virtuale”.

Probabilmente qualcuno prima e meglio di me avrà già elaborato il concetto di discorso virtuale, sul quale tuttavia mi sento di aggiungere le mie considerazioni.

Ritengo di una certa importanza comprendere più in profondità gli effetti emergenti di questa tipologia di conversazioni che, fino a 5 o 6 anni fa sembrava spazio ludico e semiserio dei pionieri delle piattaforme social, mentre oggi invece sembra contagiare e coinvolgere una fascia sempre più ampia di popolazione di tutte le età.

L’attitudine a commentare soprattutto sui temi sociali più dibattuti non sembra più prerogativa di una sparuta minoranza di avanguardisti, ma coinvolge un numero sempre più grande di persone che prova a diffondere la propria opinione, che è disposto a scendere sul terreno degli insulti per difenderla, che tenta di esercitare più o meno consapevolmente una qualche influenza sulla propria cerchia di contatti.

Intanto è importante distinguere tra lo spazio privato di ciascuno di noi, costituito da aspetti ludici o grotteschi che interessano solo una ristretta cerchia di amici, dal discorso virtuale di cui fanno parte contenuti riferiti ad aspetti e temi di natura sociale di più ampia portata, ove si delineano tendenze, si commentano fatti di rilevanza pubblica, si esprimono opinioni o giudizi avvalorati da tesi e conoscenze (spesso tutte da verificare!) e che implicano forti rapporti di intertestualità tra diversi temi.

A volte il confine tra queste due categorie è abbastanza labile: basti pensare ad esempio agli episodi di cyber-bullismo che si sviluppano nelle cerchie ristrette di amici e che travalicano questi confini quando provocano conseguenze anche tragiche, perché se entrano nel racconto dei media entrano a far parte dei discorsi virtuali dell’opinione pubblica della rete.

I media, o per stare al lessico sociologico, il discorso giornalistico proietta sulle piattaforme social le “esche” per lo sviluppo dei discorsi virtuali che si sviluppano in due modi:

– i commenti fatti direttamente a margine del post nella pagina dai vari “followers” che ospitano conversazioni estese tra persone che non si conoscono;

– la condivisione del post-notizia nel proprio profilo commentandolo, pratica che fa nascere spesso accese conversazioni nei gruppi (relativamente ristretti) di amici.

Tali conversazioni sono caratterizzate da una rilevante intertestualità che rivela le idee comuni e la risonanza che viene attribuita a certe tematizzazioni in un dato momento.

La rilevanza del fenomeno sta nel fatto che le dimensioni di queste conversazioni (a volte di diverse migliaia di commenti!) producono modificazioni nel discorso giornalistico, nel discorso politico ed anche nella formazione dell’opinione pubblica in generale.

Le modificazioni del discorso giornalistico si originano perché il feed-back diretto e tangibile del pubblico ad una certo articolo, rinforza il fenomeno della circolarità dei media, inducendo questi ultimi a pubblicare e dare rilevanza alle notizie più dibattute nonché ad adottare toni e linguaggi consoni al tipo di interazioni.

Di fatto quindi numerosità e portata delle interazioni non proietta la sua influenza soltanto sull’ agenda setting (la scelta degli argomenti proposta dai media) ma anche sul framing (la messa in forma degli argomenti stessi), facendo sì che ogni testata tenderà sempre più a modellare la “forma” della sua informazione a seconda il tipo di lettore-commentatore che frequenta le sue pagine.

Altro effetto indotto da questi fattori è che mentre nel passato l’informazione veniva “mediata” dagli organi di informazione su una linea che ponderava le opposte visioni dei lettori (anche da questo la denominazione di media), ora è verosimile che si diffonda una maggiore inclinazione a radicalizzarsi sulle posizioni e gli umori del proprio pubblico-commentatore.

Ovviamente sono in ballo fattori di natura economica molto importanti legati agli introiti pubblicitari in rete che si saldano con quanto detto sopra e che rinforzano certe tendenze, ma questo rientra in altro discorso.

Conseguentemente queste evidenze sono facilmente accessibili anche al mondo politico il quale ovviamente tenderà a modificare la sua agenda politica o quantomeno ad adeguare la “messa in discorso” dei vari temi nel modo ritenuto più efficace per stimolare le reazioni del proprio pubblico.

L’ effetto prevedibile nell’opinione pubblica e che in parte è già stato possibile osservare in diverse situazioni, è la tendenza a frammentarsi in gruppi più o meno ampi di persone che attraverso la condivisione e le conversazioni in rete, trovano conferme e rinforzo ai loro punti di vista, finendo per radicalizzare le proprie posizioni e convinzioni.

Diffidenza nelle fonti ufficiali, complottismo e anti-politica sono soltanto alcuni tra i trend sociali più diffusi che si intrecciano con il fenomeno diffuso delle fake-news e del clickbaiting in un magma in cui diventa sempre più difficile distinguere tra informazione e disinformazione.

Gli “informati” della rete – qualche statistica

L’abitudine ad informarsi in rete per mezzo delle testate on-line ed i social media è pratica sempre più diffusa che non riguarda più una percentuale ridotta di persone, anzi le statistiche parlano di un fenomeno in crescente aumento in tutte le fasce della popolazione.

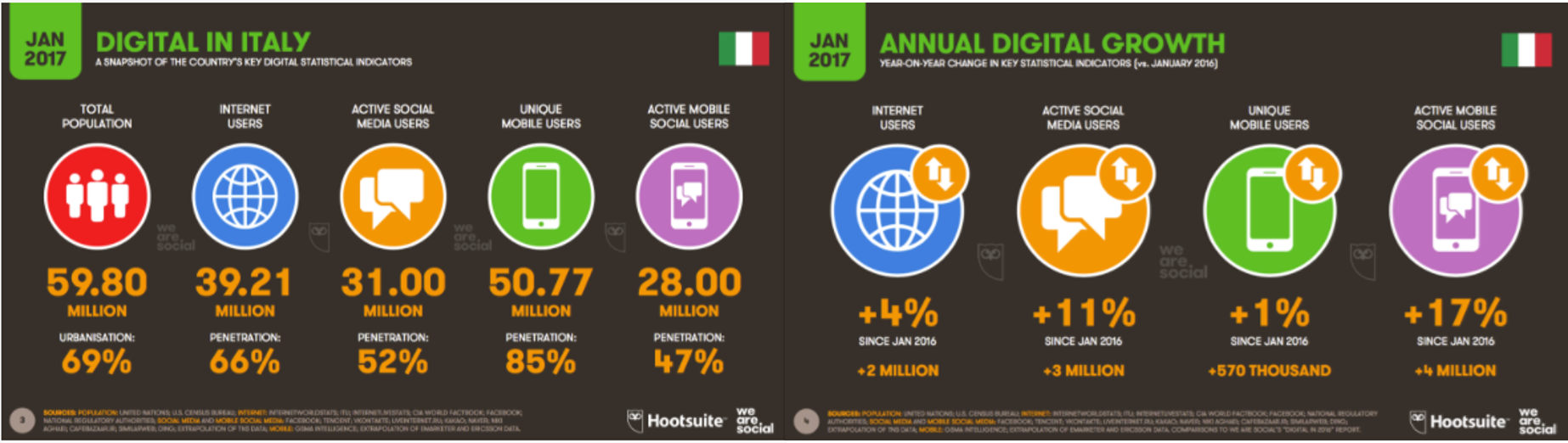

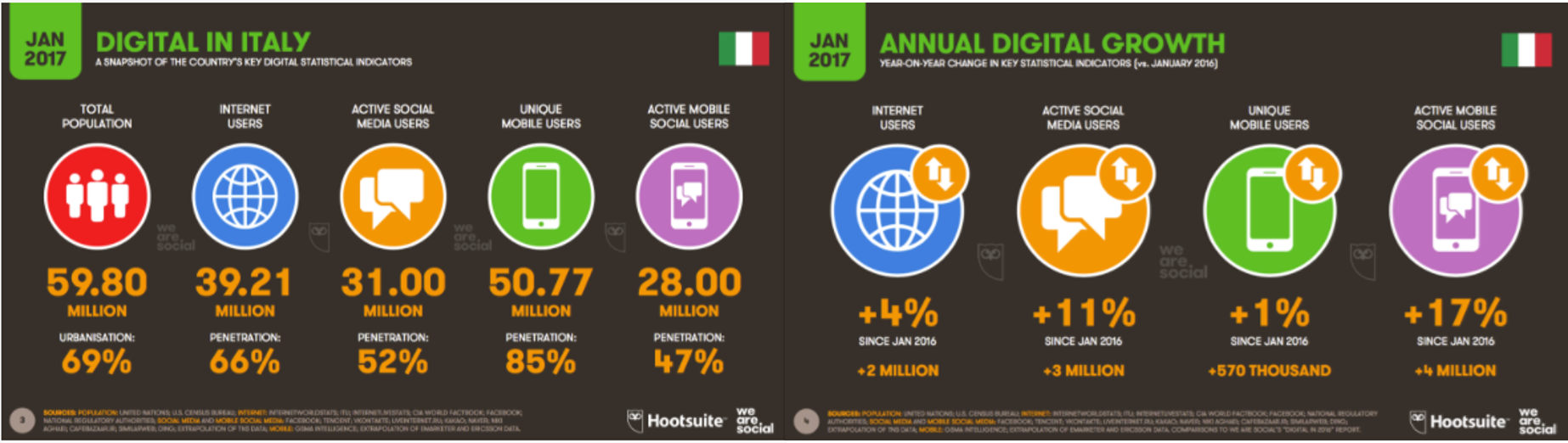

Le statistiche dicono che nel 2016 il numero di persone che si sono connesse a internet è cresciuto del 4% rispetto all’anno precedente (39.21 milioni di persone), mentre l’aumento di quelle che usano i social media è dell’11%; aumentano del 17% invece le persone che accedono a piattaforme social da dispositivi mobile per un totale di 28 milioni, che corrisponde a una penetrazione del 47% (fonte: wearesocial.com/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo).

Misurati in aumento anche gli utenti mensili di «current events & global news», che al lordo delle duplicazioni sono stati misurati in 20.55 milioni (dato maggio 2017), oltre 1,3 milioni in più rispetto ad Aprile che significa un +6.9%, la variazione maggiore fra tutte le categorie (fonte: www.datamediahub.it/report-su-quotidiani-italiani-social/).

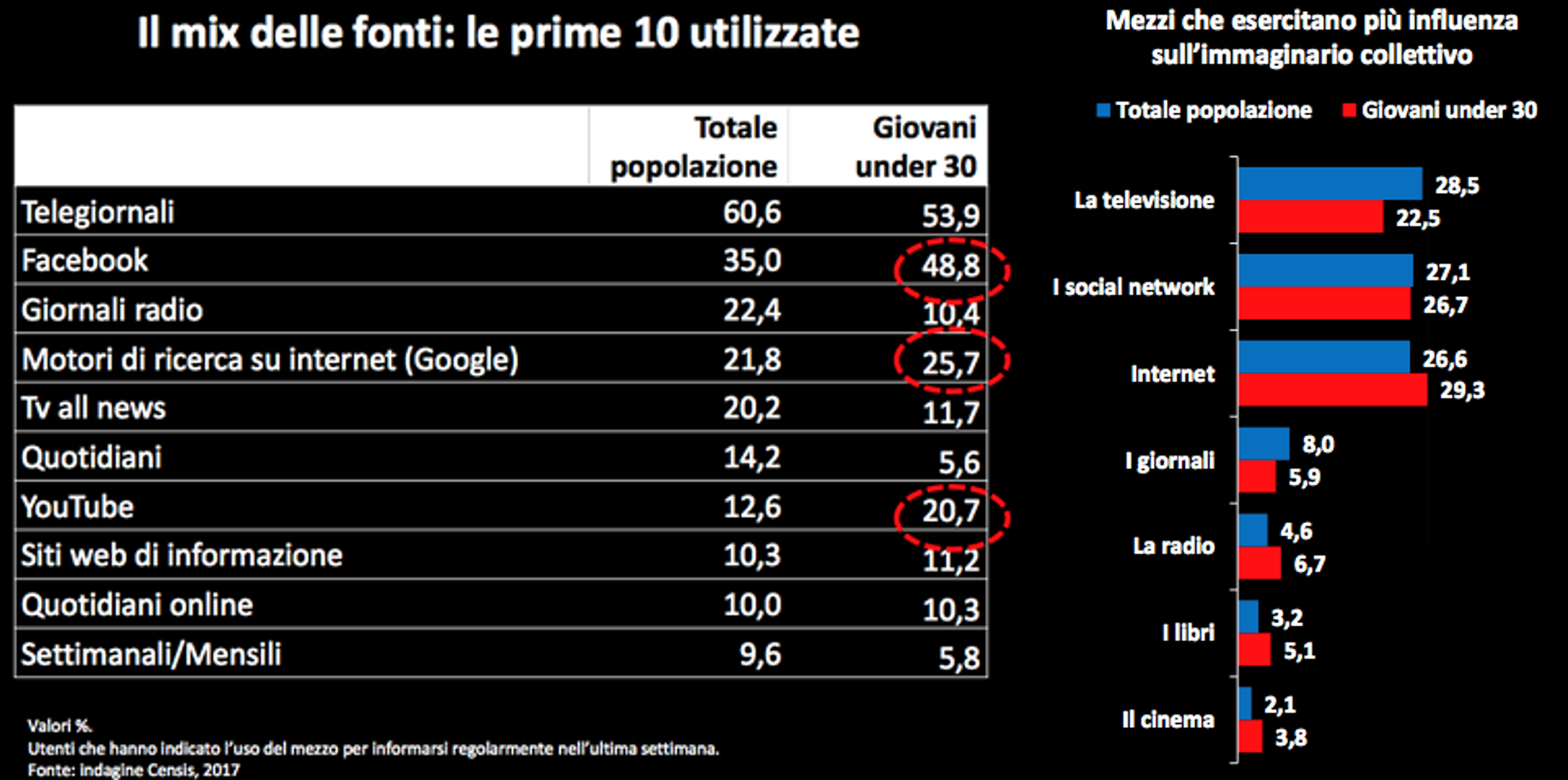

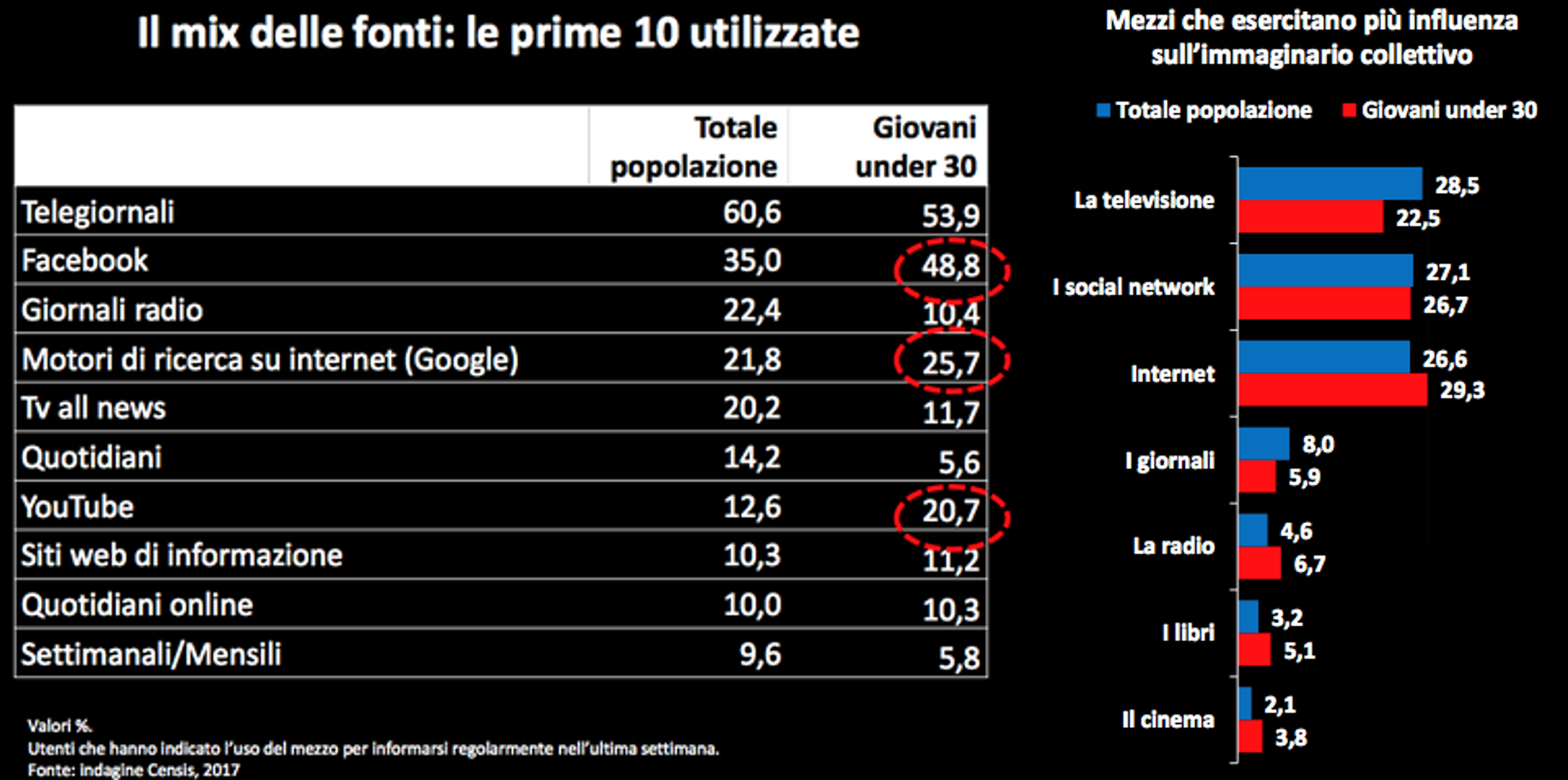

Secondo il 14° rapporto Censis (fonte: www.primaonline.it/in-italia-il-60-delle-persone-segue-i-tg-per-informarsi-ma-tra-i-piu-giovani-cresce-il-peso-di-facebook/) invece i telegiornali sono usati abitualmente per informarsi dal 60,6% degli italiani, ma solo dal 53,9% dei giovani.

La seconda fonte d’informazione è Facebook con il 35%, ma nel caso degli under 30 il social network sale al 48,8%; stando ai dati, tra i mezzi utilizzati dai giovani per informarsi seguono i motori di ricerca su internet come Google (25,7%) e YouTube (20,7%).

Le persone più istruite, diplomate o laureate, restano affezionate ai tg generalisti (62,1%), ai giornali radio (25,3%) e alle tv all news (23,7%), anche se tuttavia danno comunque molta importanza a Facebook (41,1%).

I quotidiani vengono al sesto posto nella classifica generale: li usa regolarmente per informarsi solo il 14,2% della popolazione, il 15,1% delle persone più istruite, ma solo il 5,6% dei giovani.

Sempre secondo tale analisi a più della metà degli utenti di internet è capitato di dare credito a fake news circolate in rete: è successo spesso al 7,4%, qualche volta al 45,3%.

La percentuale scende di poco tra le persone più istruite (51,9%), ma sale fino al 58,8% tra i giovani under 30, che dichiarano di aver creduto spesso alle bufale in rete nel 12,3% dei casi.

Fa pensare comunque che mentre i tre quarti degli italiani (77,8%) soprattutto tra diplomati e laureati (80,8%) ritengono le fake news un fenomeno pericoloso e pensano che le bufale sul web vengono create ad arte per inquinare il dibattito pubblico (74,1%) e per favorire il populismo (69,4%), sembra invece che i giovani diano meno peso a queste valutazioni: il 44,6% ritiene che l’allarme sulle fake news sia sollevato dalle vecchie élite, come i giornalisti, che a causa del web hanno perso potere.

Infine per quanto riguarda i social media, la piattaforma che nello specifico ha un ruolo predominante per la possibilità di sviluppare conversazioni è Facebook, la quale a dicembre 2016 ha raggiunto 29 milioni di utenti attivi al mese, con un’audience di 24,6 milioni/giorno (fonte:http://vincos.it/social-media-in-italia-analisi-dei-flussi-di-utilizzo-del-2016/).

Quindi Facebook non è solo il luogo più affollato della rete, ma anche quello dove si trascorre più tempo con una media di 14 ore e 9 minuti/mese per persona; il 74% degli italiani che usa Facebook lo fa ogni giorno (contro una media globale del 55%).

Chiudo questa breve rassegna di dati riportando che, secondo Data Media Hub, la testata di Libero orientandosi su “gossip” e click baiting intercetta il 23,5% del proprio traffico on-line proprio da Facebook.

Sono dati in costante aumento e che nel momento in cui scrivo saranno già superati da nuovi record, numeri che danno la dimensione di un fenomeno importante, dove la percentuale di persone che vuole non solo informarsi, ma anche esprimere e diffondere il proprio punto di vista è in crescente aumento.

Per questo motivo interrogarsi sulla qualità di ciò che gli organi di informazione postano su Facebook è sicuramente importante così come comprendere gli atteggiamenti dei follower, aspetti che sia pure limitatamente, data la portata del fenomeno, affronto in questo post.

Ulteriori ricerche a più ampio spettro potrebbero esplorare più in profondità le tendenze emergenti e non escludo di ritornare sull’argomento in seguito.

Che cosa viene commentato

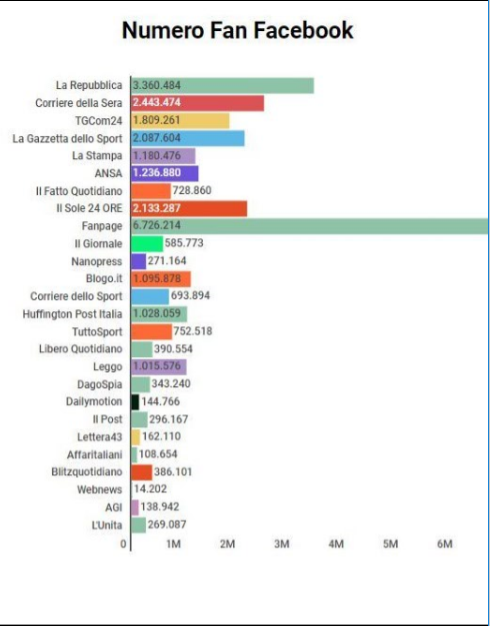

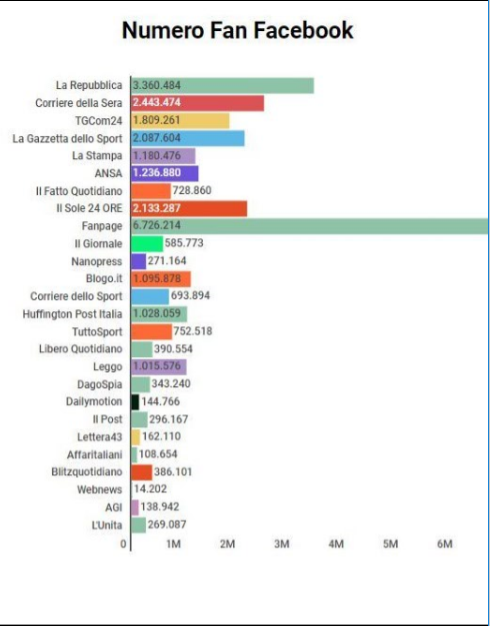

L’analisi è stata realizzata sul materiale pubblicato il giorno 19 settembre dalle ore 07.00 alle ore 20.00 sulle pagine Facebook di alcune tra le testate giornalistiche che hanno il maggior numero di followers (dato di settembre 2017 fonte: https://www.socialbakers.com/): la Repubblica (3. 435.022), Direttanews.it (2.957.609), Corriere della sera (2.456.342), il Fatto Quotidiano (2.154.297), Tgcom24 (1.847.054).

Pur non disponendo dei dati di visualizzazione delle varie pagine considerate, sappiamo che l’algoritmo di Facebook distribuisce i contenuti solo ad una parte dei followers (recenti aggiornamenti dicono che l’orientamento sia quello di ridimensionare nei feed il peso delle news a vantaggio di contenuti che suscitano interazione).

Pertanto si può supporre che ogni post-notizia sia distribuito ad una percentuale di followers che oscilla intorno al 10-15% con punte fino al 20% e che di questi una parte non consulti il proprio feed quotidianamente o che non lo esplori nella sua completezza, tanto per avere un’idea con buona approssimazione del pubblico che effettivamente legge la notizia.

Quanto e che cosa viene pubblicato dunque in queste pagine?

Non è la politica il tema più frequente proposto dalle pagine Facebook delle testate considerate: La repubblica propone solo 7 post su 38, il Corriere della sera 4 su 48, Tgcom24 6 su 58, Direttanews.it nemmeno uno, fa eccezione il Fatto Quotidiano che parla di politica in 30 dei suoi 71 post.

La fotografia di una giornata, peraltro tranquilla, mostra una certa “iperattività” del Fatto Quotidiano per il numero di post pubblicati, seguito da Tgcom24, mentre la Repubblica, spesso molto attiva, non sembra aver trovato particolari ispirazioni in quella giornata.

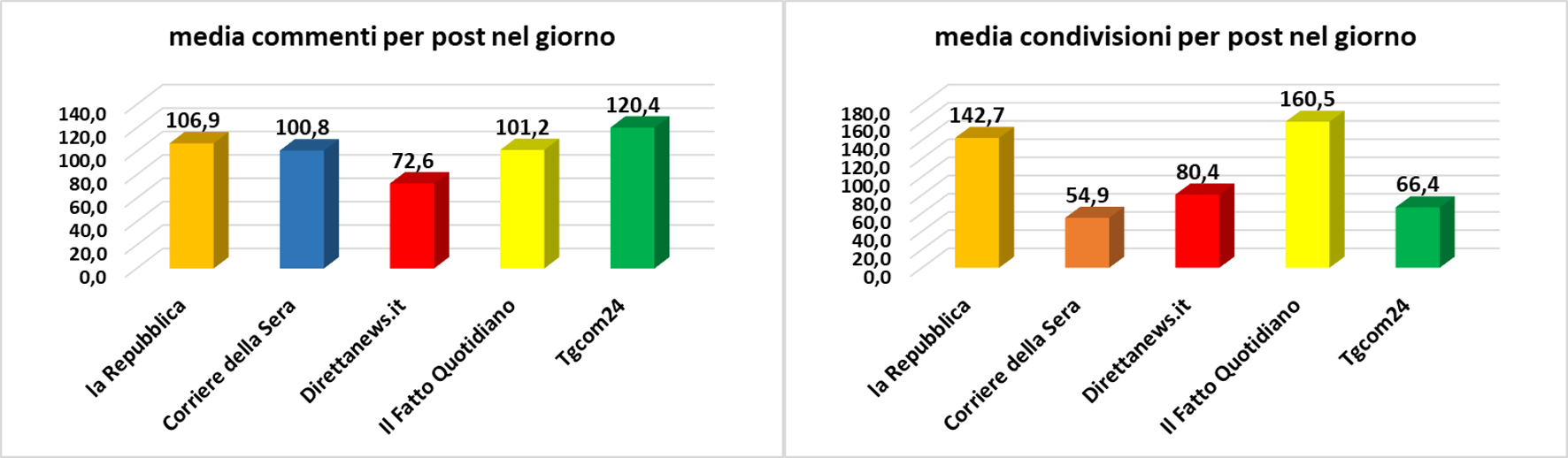

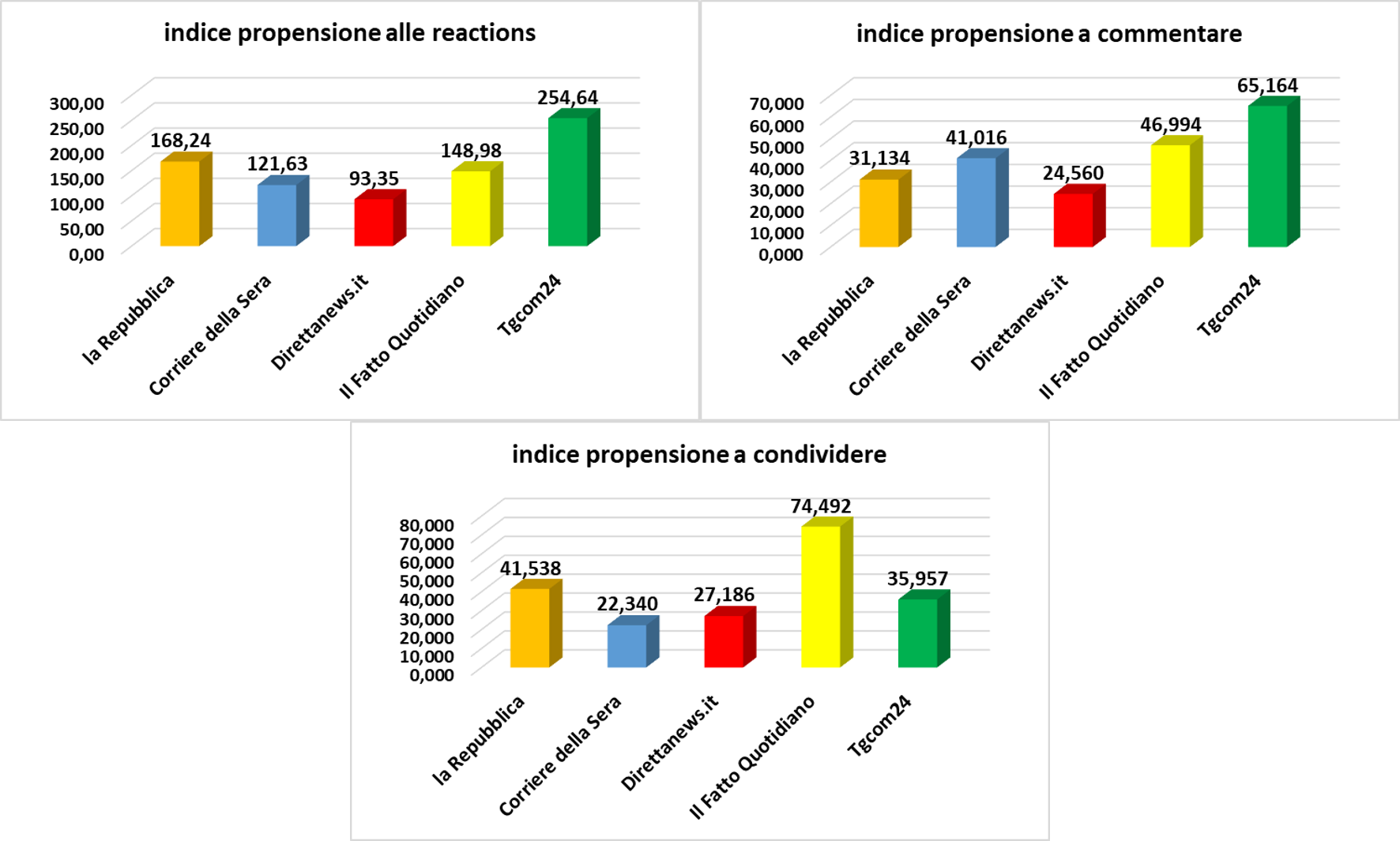

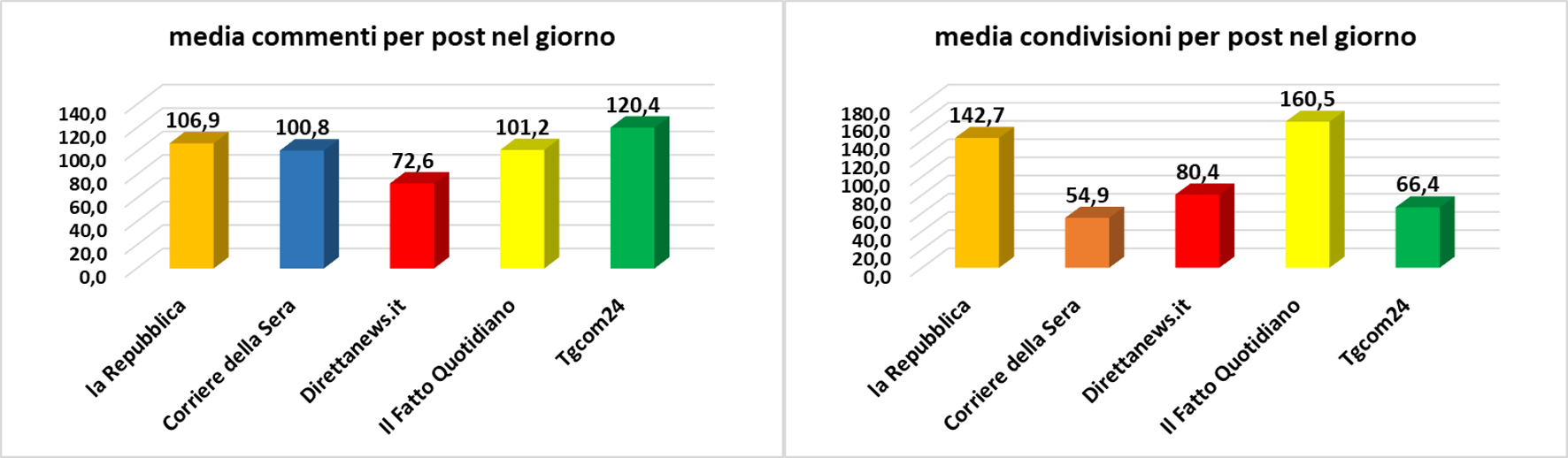

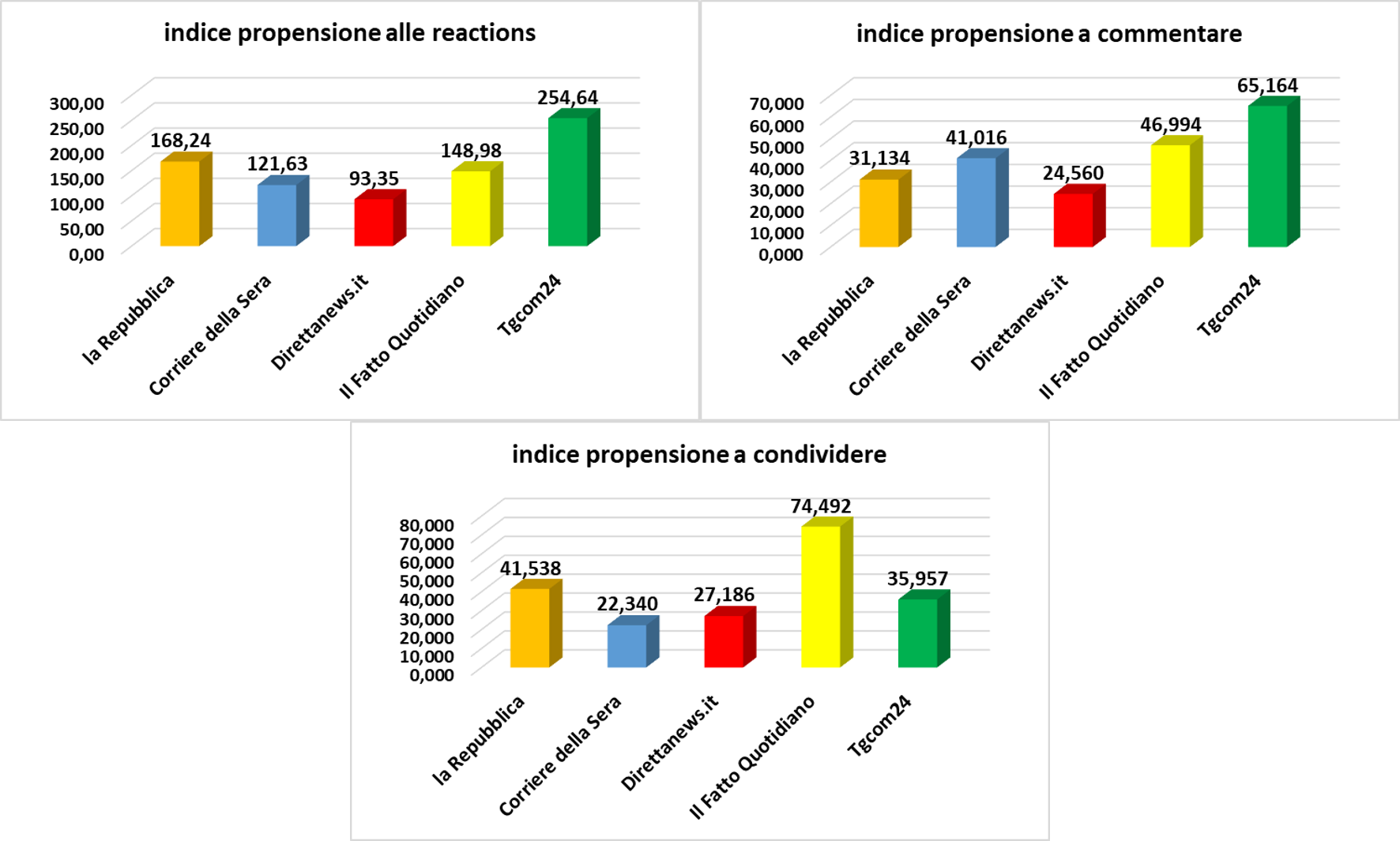

Per quanto riguarda le interazioni invece, si è provveduto a calcolare la media di commenti, “reactions” (una volta erano solo “like”) e condivisioni per ogni post, e i risultati si possono vedere negli istogrammi riportati.

Mettendo in rapporto i dati ottenuti con il numero di followers della pagina, si ottengono dei coefficienti (per milione) che, in mancanza dei dati di insight, indicano qualcosa che si può definire come un indicatore della propensione ad interagire nei vari pubblici.

Dai dati emerge che il pubblico di Direttanews.it è quello meno incline ad interagire, quello del Corriere il meno propenso a condividere mentre il pubblico del Fatto Quotidiano tende a farlo tre volte di più, che il pubblico di Tgcom24 è quello più propenso a mettere reactions, quasi il doppio rispetto agli altri, ed è anche il più incline a commentare, da una volta e mezza al doppio rispetto agli altri pubblici.

In sostanza questa è solo la fotografia di una giornata che ci offre qualche buon indizio in merito al tipo di discorso che nasce sulle piattaforme social, anche se i dati quantitativi disponibili non sono statisticamente sufficienti ad affermare una tendenza.

Ulteriori indizi si possono ottenere isolando la “top ten” dei 10 post di ogni testata che hanno ricevuto maggiori interazioni, che sono esposti nelle tabelle seguenti.

La Repubblica

Un fatto di cronaca, un fatto politico e poi ancora cronaca per i tre post che hanno ricevuto il maggior numero di interazioni.

In particolare sentimento e solidarietà sociale sembrano essere il tema che impatta maggiormente per le reactions, mentre un tema politico a chiaro sfondo polemico riceve il maggior numero di commenti e condivisioni.

In sintesi a giudicare dai risultati della giornata in esame, sembrerebbe che la propensione ad interagire sia superiore su post che parlano di circostanze inusuali piuttosto che di fatti rilevanti per la loro portata sociale, che la politica è il territorio dei commenti, meglio se si tratti di argomenti che implicano aspetti polemici.

Con una certa sorpresa invece, un fatto potenzialmente di forte rilevanza mediatica come la violenza alla dottoressa della guardia medica di Catania, riceve un numero relativamente basso di interazioni, quasi che, non essendo il colpevole un immigrato, il fatto abbia perso quelle componenti di intertestualità che avrebbero prodotto un numero di commenti di gran lunga superiore, anche se le componenti polemiche non sono comunque mancate.

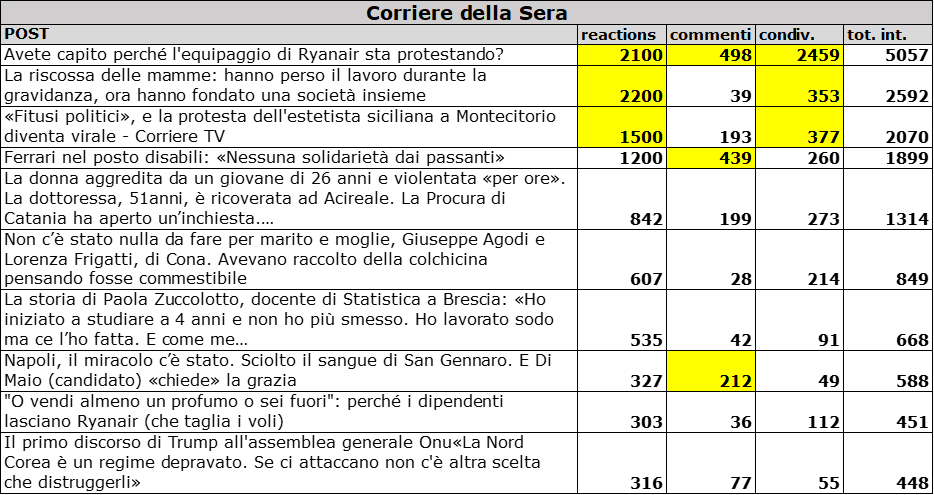

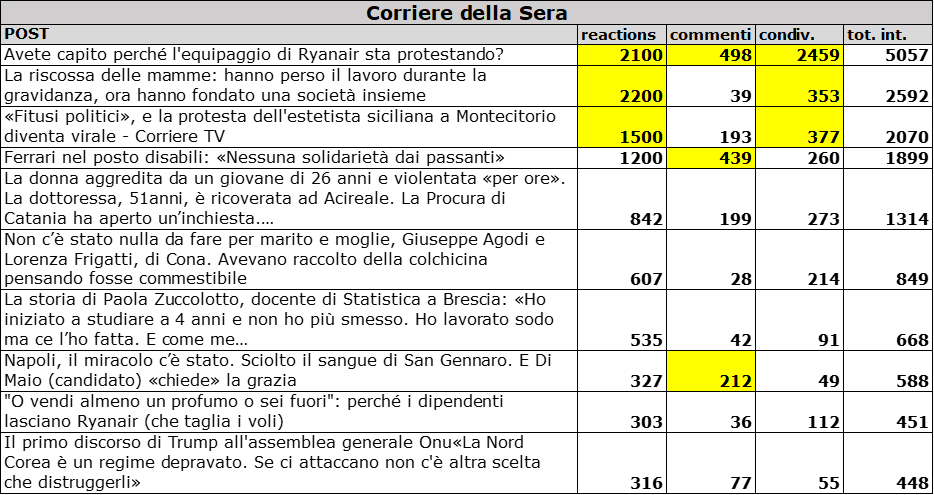

Il Corriere della sera

Il caso Ryanair catalizza le maggior attenzioni, poi ancora un tema inerente il mondo del lavoro, ancora lavoro e antipolitica per i tre post che riscuotono il maggior numero di interazioni.

Da rilevare un alto numero di commenti per il famoso caso della Ferrari parcheggiata nel posto dei disabili e del fatto, meta cronaca e meta politica, che collega Di Maio a San Gennaro, sacro e profano.

Sembrano dunque diverse le preferenze del pubblico del Corriere della sera almeno in termini di interazioni.

In sintesi maggiore attenzione e coinvolgimento sui temi che riguardano il lavoro e la sua influenza sul sociale, poi a seguire i fatti di cronaca, mentre quello politico non è sembrato l’interesse dominante.

Direttanews.it

Due fatti di cronaca tragici che riguardano bambini, poi un test sulla personalità mirato esplicitamente a veicolare traffico al sito, le “hits” di questa pagina.

Nel caso di Diretta News, pur in presenza di una diversa distribuzione di reactions, commenti e condivisioni tra i vari post, emerge in modo chiaro la prevalenza dei fatti di cronaca, meglio se nera, fatti di costume e gossip.

Una pagina dunque che preferisce concentrarsi e pilotare l’attenzione dei suoi lettori su temi meno “profondi”, che non sembra cavalcare l’onda lunga di alcuni macro temi molto battuti al momento come l’antipolitica o il fenomeno dei migranti o la sicurezza, che esprime i “malori” del sociale attraverso la cronaca nera e si distrae con il gossip e il grottesco dei fatti che illustra.

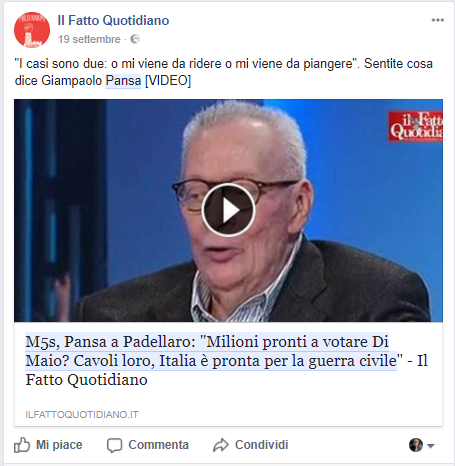

Il Fatto Quotidiano

Un fatto tragico di cronaca, poi il fatto della violenza sessuale alla dottoressa della guardia medica di Catania, poi un fatto di costume che mette in evidenza le differenze culturali con le comunità islamiche nel territorio sono i post al top delle attenzioni tra i seguaci del Fatto Quotidiano; seguono per interesse i post che parlano di politica.

Sembrerebbe singolare questo livello di interesse sugli argomenti di una testata che ha fatto dell’antipolitica e del giornalismo d’inchiesta sul malaffare della politica il suo cavallo di battaglia.

In realtà, al di fuori del post che descrive la tragedia del giovane torero in Spagna, tema che comunque richiama alla mente vecchie e mai sopite polemiche su questo genere di spettacolo, appare evidente una certa intertestualità tra i temi di natura politica, il fatto di violenza e gli usi di una comunità religiosa diversa, quali effetti indotti dalla malapolitica.

Evidente dunque che la politica e la sua stretta relazione con i problemi che influenzano la vita sociale e la quotidianità sia il filo conduttore di questa testata.

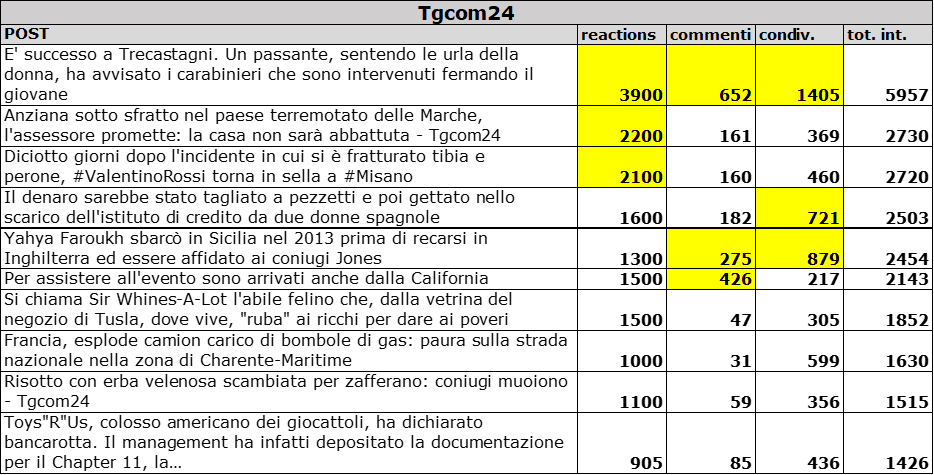

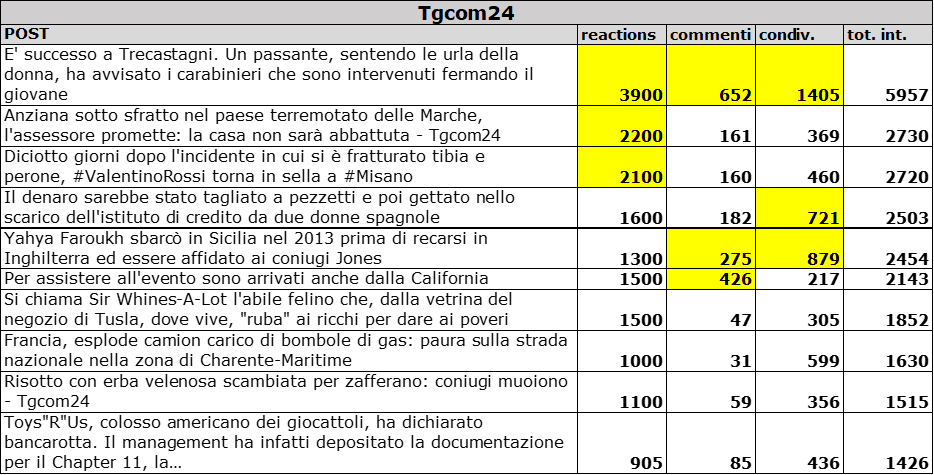

Tgcom24

Un fatto di cronaca di violenza sessuale, poi il caso toccante dell’anziana sfrattata dalla sua casetta di legno giudicata non regolare in una delle zone terremotate, un fatto di sport con Valentino Rossi.

Si nota anche una certa distribuzione di commenti e condivisioni che si indirizza su altri temi e che fa pensare ad una testata che ha abituato il suo pubblico a mantenersi ad una certa distanza dai temi della politica, che indugia sulla cronaca e sui fatti di costume, che in tal modo riceve dal pubblico un alto numero di interazioni.

Conclusioni

Dunque non è la politica il tema più frequente delle testate giornalistiche su Facebook, anche se su di essa si sviluppano spesso le conversazioni più accese caratterizzate spesso da toni abbastanza “feroci” e che segnano le divisioni e gli schieramenti in modo netto.

Chiaramente un giudizio globale delle testate andrebbe fatto considerando che l’effetto di senso complessivo che il lettore costruisce è dato da un legame latente tra le varie notizie, tuttavia tentare una “lettura” di questo tipo tra le varie pagine diventerebbe fortemente interpretativo e discrezionale, per cui evito di entrare nel merito.

Appare opportuno ricordare il diverso grado di coinvolgimento tra le varie interazioni, dalla facilità di un like (largamente il più utilizzato persino impropriamente in alcuni casi), alla scelta di condividere un contenuto nella propria cerchia, alla pratica di commentare che impone di uscire allo scoperto con il proprio punto di vista, richiedendo perciò un rilevante coinvolgimento cognitivo ed emotivo al tempo stesso.

Infatti non sempre il maggior numero di reactions, implica un maggior numero di commenti o condivisioni, anzi a volte sembra quasi che esistano tendenze ad interagire variabili in base alla tipologia di contenuti.

In ogni caso i numeri relativi alle interazioni rappresentano comunque un indicatore di gradimento dei temi e quindi la loro intensità segnala cosa fa parte del “senso comune” di questo discorso virtuale.

D’altronde ho già avuto modo di soffermarmi su un fatto di cronaca di una certa rilevanza mediale per osservare le differenze di atteggiamento che il tipo di contenuti proposti ingenera nel proprio pubblico nel lungo termine (http://sb.aidazerouno.it//personalita-social-su-facebook/), differenze che emergono proprio dalla lettura dei commenti.

Non è troppo difficile per gli editori, basandosi su questi commenti, raccogliere le tendenze in atto e orientare in tal modo le proprie strategie editoriali.

Logica conseguenza che ci si può attendere, e che anche in questo caso si riscontra nelle parole delle conversazioni, riguarda la modifica di un certo genere di semantiche e delle relative semiotiche sociali, dalla quale scaturisce l’esaltazione di particolari aspetti emotivi della comunicazione.

Un effetto questo che in qualche caso esce dallo spazio virtuale per entrare nella quotidianità dei gruppi di conoscenti attraverso il passaparola e che, possiamo ben immaginare in quali casi, produce un effetto “regressivo” dell’opinione pubblica del tutto simile allo stesso genere di effetti attribuibili alle dinamiche della folla.

nota: Le infografiche relative alle statistiche del pubblico della rete sono state tratte dalle fonti citate nel testo

da Sergio Bernardini | Giu 15, 2015 | SOCIAL MEDIA, IMPERDIBILI

Tweet, following e follower, tre numeri che definiscono la nostra “posizione sociale”, una collocazione che attribuisce valore alla quantità più che alla qualità della relazione.

Twitter ci suggerisce anche le tendenze, frutto di un algoritmo basato sul numero di mentions, dove si spazia indifferentemente tra politica, sport, gossip o cronaca. L’agenda setting di Twitter è così democratica oppure altro si affaccia tra le sue righe?

2° parte

Se ci soffermiamo a riflettere un po’ sulla struttura della home page di Twitter, possiamo intuire abbastanza rapidamente la sostanza di ciò che conta effettivamente su questa piattaforma e di quali siano le sue pratiche d’uso.

Sotto il nome del nostro account troviamo subito il numero di tweet prodotti, i following e i follower, tre numeri che un po’ aridamente “quantificano” la nostra “posizione sociale” in termini di interazioni virtuali, ovvero la frequenza con la quale ci relazioniamo con il nostro gruppo virtuale di riferimento, una collocazione che attribuisce valore alla quantità più che alla qualità della relazione.

Poi da sinistra a destra troviamo prima le tendenze suggerite, una proposta eterogenea di parole (o hashtags) che rinviano ad argomenti i quali spaziano indifferentemente tra politica, sport, gossip o cronaca, frutto di un algoritmo che probabilmente è basato in buona parte sul numero di mentions in cui tale termine compare, per certi versi una sorta di agenda setting di Twitter.

Al centro i tweet pubblicati dai nostri following, una lista in continuo aggiornamento, tanto più rapidamente quanto più numerosi e/o prolifici saranno gli account che abbiamo scelto di seguire.

Ne consegue che mentre osserviamo il nostro schermo, al massimo 4 o 5 tweet, dopo pochi secondi un piccolo pop-up ci avvisa di nuovi tweet, quasi a voler suggerire che ciò che stiamo leggendo è già superato, un click e tutto quello che avevamo di fronte sparisce dalla vista, scivola in una sorta di oblio virtuale che possiamo “contrastare” solo attraverso lunghe e pazienti azioni di scrolling.

A destra il suggerimento di nuovi account da seguire, a volte accompagnato dall’avviso che alcuni nostri follower già seguono quell’account; anche in questo caso un particolare algoritmo si associa ad un meccanismo che induce all’adesione facendo leva sul principio di appartenenza, affinità e/o condivisione di valori che alcune volte abbiamo con i nostri contatti.

È ovviamente una proprietà della piattaforma tendente a stimolare le pratiche di relazione e di engagement.

Infatti più following significa ricevere nell’unità di tempo un maggior numero di tweet, poter disporre di più notizie, più curiosità, più apparente conoscenza del mondo.

Twitter è comunque un mezzo in evoluzione, per cui se il suo ruolo nella formazione dell’agenda setting dell’opinione pubblica, come abbiamo visto, può essere al più sussidiario, per quanto riguarda le pratiche di framing le cose potrebbero essere leggermente diverse. Per framing possiamo intendere “la selezione (operata da un soggetto idoneo) di alcuni aspetti di una realtà percepita allo scopo di renderli più salienti in un testo comunicativo, in modo da promuovere una particolare definizione del problema, interpretazione causale, valutazione morale e/o indicazione del trattamento per l’elemento descritto (Entman – 1993).

Forse non è un caso, ma nello specifico della comunicazione politica mi è capitato di osservare una situazione quantomeno interessante, ovvero l’utilizzo di una tecnica che potrebbe di fatto generare una sorta di framing, anche se non ho la certezza che il tentativo sia frutto di scelta strategica o sia stato creato casualmente.

Infatti su uno specifico fatto/personaggio politico, attraverso l’esecuzione di una serie di retweet concentrata in un breve lasso di tempo e circoscritta ad un hashtag, si è creata una specie di “cloud” di messaggi connotati da declinazioni discorsive che esprimevano critiche, ironia, sarcasmo. Questa aggregazione di una ridondanza di punti di vista simili in sequenza, crea la sensazione di un sentimento diffuso e condiviso, di fatto conferendo un effetto di rilevanza più marcato rispetto a quanto si percepisce con la tendenza puntiforme dei contenuti di cui ho parlato nella prima parte.

Per ovvie ragioni evito di dire chi fosse il soggetto politico (non quello della figura dunque), ma poiché nel mio precedente post di aprile mi ero già interrogato sulle modalità di utilizzo del retweeting, mi sembra di poter dire che sia già in itinere il tentativo da parte dei media tradizionali, di mantenere ben salda la loro funzione di costruttori dei framing sociali anche sulle piattaforme social.

Ancora due ulteriori osservazioni che è interessante riportare e che riguardano due casi che hanno riscosso una notevole attenzione nei giorni scorsi, temi suggeriti come tendenza dalla home page che sono caduti nell’oblio nel giro di pochissimo tempo.

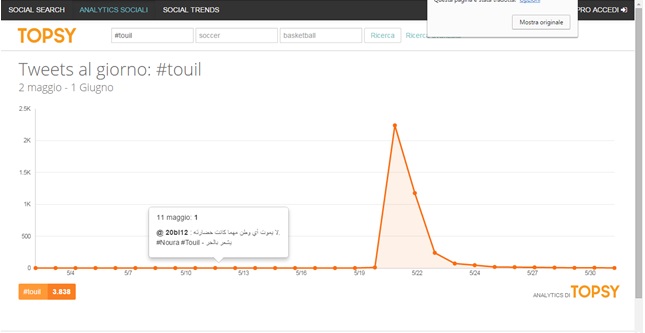

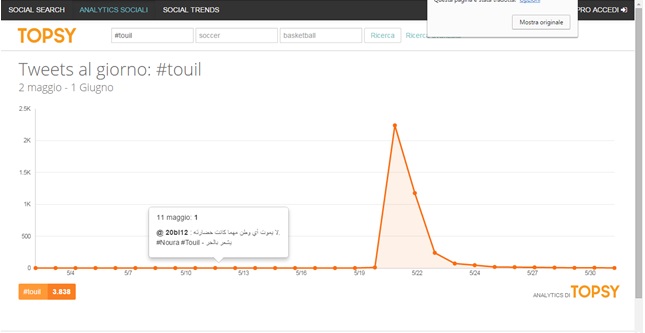

Il primo riguarda il caso dell’arresto del marocchino #Touil, accusato di essere un complice dell’attentato al museo Bardo di Tunisi di un paio di mesi fa; l’hashtags collegato al suo nome #Touil ha registrato questo andamento: 12 tweet il 20 maggio, 2.576 il 21, 903 il 22, 193 il 23, 59 il 24, solo 58 negli ultimi 7 giorni e soltanto 2 il 31 maggio, usato insieme ad altri hashtags per un tema di rilevante importanza come il terrorismo. Siamo sicuri che tra qualche giorno qualcuno si ricordi ancora del fatto?

Ancora un’altra curiosità per l’hashtags #Heysel, ben 13514 tweet la settimana precedente il 31 maggio e addirittura 12.419 nei giorni compresi tra il 26 e il 30 maggio, ma appena 63 il 31 maggio, un picco fortissimo che poi decresce altrettanto rapidamente per rientrare nell’oblio. Questo, tranne un limitato numero di casi, sembra essere il destino prevalente della maggior parte degli hashtags, messaggeri troppo numerosi e multiformi di temi che rimangono sulla scena per tempi molto, troppo brevi.

Conclusioni

Alcuni aspetti si delineano con sufficiente chiarezza nel definire che tipo di informazione emani da questa piattaforma:

- la già menzionata riduzione del ciclo di vita della notizia stessa, come abbiamo visto nell’esempio riportato, eccezion fatta per alcuni grandi temi che rimangono sullo sfondo per periodi di tempo anche abbastanza lunghi, fatto possibile solo a condizione che nell’ hashtag/ tema si innestino con una certa continuità fatti nuovi pur in presenza di scarso sviluppo sia dei nessi di causalità, sia di una certa costruzione narrativa. Il tema può così esporsi con una certa continuità ma in modo evanescente, lasciando tracce confuse e superficiali nella memoria condivisa della società.

- Gli stili discorsivi che i tweet normalmente tendono ad assumere, aspetto suscettibile di creare effetti significativi ai fini della costruzione simbolica dell’informazione proveniente da questa piattaforma. Infatti oltre allo stile tipicamente divulgativo, secco e asciutto dell’enunciazione di un fatto, si affiancano altre stilistiche di rilevante interesse che vertono nella critica, nell’ironia, nel sarcasmo, nella protesta. La contemporanea presenza di più stili, può contribuire in un modo abbastanza efficace, anche se sbrigativo, alla costruzione di una rappresentazione del senso comune dell’opinione pubblica “virtuale”su un qualcosa.

- Il sistema dei media tradizionali presenti sulla piattaforma che non riesce a fornire le priorità ma solo un ordine cronologico, la mancanza di una traccia che concorra a dare salienza ai vari fatti che rischia di banalizzare il tutto in una sorta di melting pot indistinto.

Paradossalmente attributi puramente visuali legati alle immagini incluse, potrebbero indurre maggiore curiosità, una sorta di engagement appunto, spostando l’interesse di parte dell’opinione pubblica su temi assolutamente di scarso interesse.

Queste logiche indotte dalle caratteristiche dei nuovi media tendono pertanto a esaltare contenuti diretti a massimizzare l’appeal più che ad assicurare un’informazione esaustiva e comprensibile (Entman 1993). Tutto ciò porta alla distorsione del panorama informativo a favore di un’eccessiva semplificazione e decontestualizzazione delle issue (Franklin 1997; Delli Carpini e William 2001), perlopiù provocando preferenze su contenuti che operino una accentuazione degli aspetti più sensazionali e conflittuali (Esser 1999, Wessler 2008).

A tal proposito, come non meditare sulle straordinarie intuizioni degli studiosi citati, perfettamente compatibili anche per i social media, quando questi non erano ancora entrati sulla scena.

(vai alla 1° parte)

da Sergio Bernardini | Giu 15, 2015 | SOCIAL MEDIA, IMPERDIBILI

Twitter azzera i tempi di “trasporto” della notizia dal luogo di “produzione” al fruitore dell’informazione, ma fa fatica a comunicare effetti di senso ridondanti rispetto a quanto permesso dai 140 caratteri.

Così reticenza, paradosso, allusione, ironia sono alcune delle armi retoriche che possono essere utilizzate nei brevi testi di Twitter, al pari della tecnica del retroscena, una promessa che pizzica le corde della curiosità…

1° parte

Twitter oltre che un social media è anche un mezzo di comunicazione di massa, per cui che tipo di influenza può avere nella formazione dell’agenda setting dell’opinione pubblica? Questo in sostanza l’interrogativo di chiusura del mio post precedente.

Parliamo di una piattaforma che è sicuramente una protagonista delle pratiche discorsive della società, caratterizzata da una forte trans-medialità, che sempre più spesso riesce a modificare ritmi e forme della comunicazione sociale e che possiede caratteristiche che implicano senz’altro sostanziose differenze rispetto alle teorie classiche di agenda setting.

La continua crescita di account, l’enorme numero di tweet diffusi, l’affermarsi di specifiche competenze tecniche nella produzione dei contenuti, fanno di Twitter un protagonista della formazione dei discorsi sociali, tale da porsi molto spesso come il primo anello della catena informativa che, pertanto, richiede di acquisire l’abilità di maneggiare Hashtags, retweeting, gestione di immagini e video, ma non solo, anche la capacità di saper comunicare effetti di senso ridondanti rispetto a quanto permesso dai 140 caratteri.

Per collegarmi alla domanda iniziale, riporto in estrema sintesi alcuni punti fondamentali degli studi condotti sulla teoria dell’agenda setting (Shaw 1979, McClure-Patterson 1976, Mc Combs 1976 per citarne alcuni)1 che asserivano la capacità dei media di massa, principalmente giornali e televisione, di fornire una agenda dei temi sui quali discutere e formarsi opinioni, di fatto escludendo gli altri. Già Cohen (1963) sosteneva che la stampa non può dire alla gente cosa pensare, mentre è sorprendentemente capace di dire ai propri lettori su quali temi pensare qualcosa.

In sintesi, si sostiene, l’effetto dell’agenda sul pubblico si estrinseca in un processo complesso che si articola in più fasi:

a) focalizzazione ed enfatizzazione dei temi in primo piano;

b) analisi dei nessi causali del problema e loro interpretazione (Framing);

c) collegamento tra l’oggetto inquadrato e il sistema simbolico del pubblico, fino a far integrare l’oggetto e il suo potenziale simbolico nel sistema sociale.

Le caratteristiche dei vari media costituiscono le condizioni con il quale ognuno di questi suggerisce la rilevanza dei vari temi: mentre i giornali tradizionali sfruttano la grandezza dei titoli e la posizione nella pagina molto efficacemente per affermare la salienza dei vari fatti, la televisione, meno efficace in questo, può far affidamento soltanto sull’esposizione cronologica delle notizie e sulla spettacolarizzazione delle immagini.

Twitter ha dalla sua parte la velocità del mezzo, che praticamente azzera i tempi di “trasporto” della notizia dal luogo di “produzione” al fruitore dell’informazione, però non può organizzarne le sequenze e fa molta fatica ad aggiungere risalto (al di là di quello intrinseco che alcuni fatti di per sé possiedono più di altri!) con le sue caratteristiche strutturali.

Così reticenza, paradosso, allusione, ironia sono alcune delle armi retoriche che possono essere utilizzate nei brevi testi di Twitter, magari includendo immagini e video più o meno ammalianti, per ottenere comunque il rinvio del lettore ad un’ altro mezzo.

C’è anche la possibilità di usare la tecnica del retroscena, in tal modo ammiccando al lettore e stimolandone l’aspettativa di trovare l’informazione altrimenti esclusa dai contenitori dei notiziari tradizionali, quindi spingendolo a seguire i link inclusi; ma il concetto di salienza, di rilevanza, non può manifestarsi con questi strumenti.

Per verificare empiricamente alcuni degli aspetti sopra descritti, con l’ausilio di Social Bakers è stata costruita una lista di 35 account scelti tra quelli aventi il maggior numero o comunque un numero significativo di followers, che appartenessero a diverse categorie così da rappresentare uno pseudo-mondo di informazione di un qualunque utente generico. È stata quindi formata una lista avente 7 account del mondo dello sport, 4 della politica, 4 dello spettacolo, 5 tra i media, 5 di intrattenimento, 5 brand di aziende di diversi settori e 5 di viaggi e turismo. È stata poi simulata in giorni ed orari diversi la possibile lettura da uno smartphone “scorrendo” un numero di tweet che coprissero un intervallo temporale di circa 2 ore ogni volta, e verificando poi alcuni aspetti qualitativi e quantitativi relativi agli argomenti.

Per ogni intervallo si sono registrate serie di tweet comprese tra le 100 e le 200 unità, che hanno offerto un quadro informativo frammentato di notizie di vario genere, quasi alla rinfusa, alcune con immagini, altre no, dalle breaking news politiche alle notizie di sport, dai fatti delle crisi internazionali al gossip, dal caso di cronaca alle esternazioni di una qualche notorietà.

Nessuna traccia di struttura dunque, una serie puntiforme di tematizzazioni di cui è assai arduo organizzarne un senso generale, al contrario invece di quanto spontaneamente succede sui media di massa tradizionali.

Conseguentemente, un aspetto suscettibile di essere fortemente influenzato è la difficoltà ad accumulare il senso delle varie “quotidianità”, ciò che poi costituisce nel pubblico il patrimonio degli antecedenti, fattore fondamentale nel sistema di decodifica di fatti successivi del quale non siano certe le soluzioni (A. Smorti – Psicologia culturale 2003).

Pertanto, la maggiore difficoltà a concatenare gli eventi, che faticano a legarsi in una sorta di sequenza narrativa, attenuano il ricordo e la costruzione di una memoria sociale condivisa (vedi anche: Per una semiotica del quotidiano – E. Landoski in A. Semprini –Lo sguardo semiotico – 1990 e G. Marrone – Corpi sociali -2001).

Se il principio di agenda setting viene quindi a diluirsi a causa della frammentazione delle informazioni e conseguentemente l’ influenza dei media di massa viene a diminuire (forse!) nella formazione dell’opinione pubblica, fatto di per sé non totalmente negativo, c’è da prendere in considerazione che questo fenomeno tendendo a ridurre il ciclo di vita delle notizie, come già detto, al tempo stesso rende più instabile anche la memoria delle vicende che servono alla decodifica dei fatti successivi. Conseguenza possibile e ancora da esplorare nei suoi effetti sul lungo termine é lo sfrangiarsi e l’attenuarsi delle memorie collettive, la possibile disarticolazione tra la realtà percepita e i fatti che la costituiscono, la potenziale attenuazione dei legami di coesione sociale che potrebbero indebolirsi a fronte di una memoria condivisa poco strutturata.

Come possiamo definire dunque la nostra bacheca virtuale? Forse il termine bacheca appare un po’ riduttivo alla luce della bulimia informativa dal quale siamo pervasi, visto che buona parte dei frequentatori di Twitter annoverano un numero di following molto alto, in grado di tweettare un numero di messaggi superiori a quelli che normalmente si è in grado di fruire nel normale scorrere della quotidianità.

È un po’ come trovarsi in un enorme “mercato” virtuale, affollatissimo di “bancarelle” disposte in modo disordinato su cui trovare le notizie più disparate che non avremo mai la certezza di poter osservare completamente, che cambiano la loro “merce” con estenuante rapidità, un’ offerta talmente vasta e variegata che non riusciremo mai ad approfondire, perennemente distratti da nuove merci/notizia che si affollano e si sostituiscono vicendevolmente.

Nel giudizio dobbiamo sempre tenere presenti le modalità di fruizione, sempre meno riconducibili ad un desktop che ci consente certe modalità di navigazione e osservazione dei contenuti, sempre più legate agli smartphone, che in uno schermo di ridotte dimensioni e durante pause di tempo sempre più brevi, consentono di far “scorrere” le informazioni dei vari fatti con impressionante rapidità, che solo raramente si fa sosta su un tweet e se ne segue il link per un articolo on-line che il più delle volte ha una lunghezza inferiore alle 500 parole. Poche sono dunque le possibilità di reale approfondimento di più eventi e dei loro nessi causali, tutto si consuma in tempi sempre più ristretti che finiscono per diventare il foraggio ideale del qualunquismo e del pressappochismo.

(vai alla 2° parte)

1 Per una trattazione estesa dell’argomento ed altri riferimenti bibliografici vedi Wolf Mauro – Teorie delle comunicazioni di massa – Bompiani 1985

da Sergio Bernardini | Apr 22, 2015 | SOCIAL MEDIA

Twitter sta diventando una sorta di hub la cui vitalità dipende dalle pratiche della trans-medialità e dalla logica dell’ipertesto ed al tempo stesso riveste un ruolo nel processo di formazione dei discorsi sociali. Quali dunque i modi di utilizzo dei principali quotidiani nazionali.

Nel mio post di settembre 2013 mi posi l’interrogativo se attraverso Twitter si costruissero narrazioni, compiendo pertanto una breve analisi su quali fossero le modalità di utilizzo di questo social media da parte di alcune tra le più note testate giornalistiche.

Esaminando oggi le home page degli stessi giornali e confrontandole con i risultati (e con i tweet) di quel momento, sembra essere trascorsa un’era perché il cambiamento appare evidente.

Non c’è soltanto un uso pianificato di hashtags, ma anche la frequentissima presenza di immagini e/o video (anche in più del 90% dei tweet) e la sistematica inclusione di link che rinviano altrove a dare subito l’impressione del cambiamento. Anche per questo la stessa sintassi dei tweet, ancora più sacrificata nel suo limite di 140 caratteri, assume forme troppo frammentate e povere di predicati verbali e/o di aggettivi che possano conferire una capacità performativa autonoma ai vari tweet pubblicati, soprattutto considerando che nella home page di un qualsiasi utente, i tweet di una testata compaiono in mezzo a quelli degli altri account seguiti e che la persistenza di questi messaggi in una schermata si esaurisce nel giro di pochi minuti.

Twitter si è quindi trasformato in una sorta di hub la cui vitalità dipende dalla trans-medialità, dalla possibilità di rimandare ad altre web-page, ed in tal senso la capacità di fare “engagement” ovvero di attirare un potenziale lettore e rinviarlo ad una propria pagina, è affidato a pochi elementi: la forza di impatto dell’immagine utilizzata, l’uso di hashtags, pochissime parole che nel tweet possano far leva su ambiguità o su significanti mirati spesso alle fobie sociali in modo da creare pathos o curiosità o anche operando una “spettacolarizzazione” dell’informazione.

La prospettiva dei quotidiani nazionali

Vediamo adesso che cosa è emerso da una ricerca effettuata dalla fine del mese di marzo alla prima metà di aprile di quest’anno, attraverso l’analisi di cinque tra le più note testate giornalistiche nazionali quali la Repubblica, il Corriere della Sera, La Stampa, il Messaggero, il Giornale.

Una prima serie di dati inclusi nella tabella sottostante fornisce il numero di followers (dati tratti da Socialbakers.com) di ogni testata aggiornati a distanza di due settimane e misura l’incremento percentuale di questi. Considerando che l’ incremento si riferisce ad un periodo di 2 settimane, qualora si mantengano questi ritmi in un anno la crescita di followers per tutte le testate sarebbe assai sostenuta, con percentuali che andrebbero da un minimo del 25% fino a performance di oltre il 50%. Incrementi di questo tenore pertanto dimostrano che lo sviluppo di questa piattaforma social non ha ancora raggiunto la sua fase di maturità.

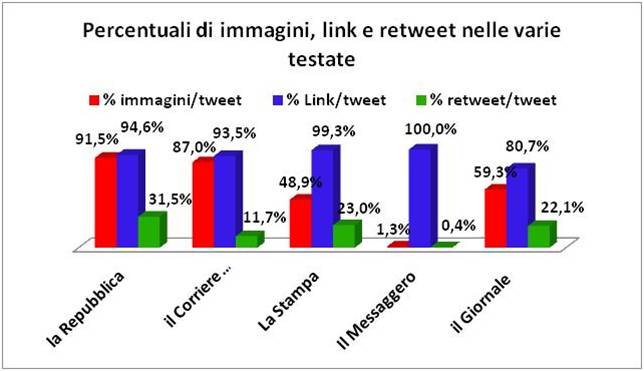

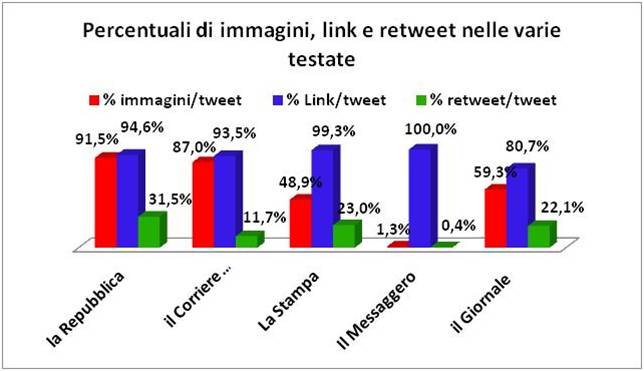

Altro oggetto di osservazione ha riguardato la struttura data ai tweet dalle varie testate. È stato analizzato un campione rilevato a ritroso dal 12 aprile sugli ultimi 171 tweet pubblicati; oggetto di indagine la percentuale di immagini o video, il numero di link inclusi, la frequenza di retweet utilizzata. Repubblica e Corriere della sera utilizzano con molta frequenza sia le immagini che i link in misura anche superiore al 90%, segno evidente che tale struttura costituisce una scelta editoriale pianificata e non casuale.

L’uso di immagini ha una frequenza minore sia per la Stampa che per il Giornale, il primo usa i link praticamente nella totalità dei casi, mentre il Giornale usa di meno i link forse per sfruttare anche quegli spazi per l’uso di retoriche “vibranti” peraltro di un certo interesse dal punto di vista semiotico e linguistico, e che segnano comunque in modo chiaro un posizionamento ben preciso e l’idea di un “lettore modello” ben identificato.

Scelte diverse anche per il Messaggero che include sempre i link, ma non usa praticamente mai le immagini. Difficile capire i motivi di questa scelta controcorrente, visto che l’uso di immagini da parte dei produttori di informazione professionali è diventato quasi la regola. Considerata la data di iscrizione a Twitter (e considerati anche i dati di tiratura della versione stampata) lascio al lettore fare le proprie personali deduzioni sulla scorta dei dati della tabella inserita in precedenza.

Per quanto riguarda il retweeting, oltre alle percentuali visibili nel grafico, a fattor comune questa pratica appare abbastanza legata al networking di account satelliti e non sembra emergere al momento nessuna particolare strategia legata al loro uso.

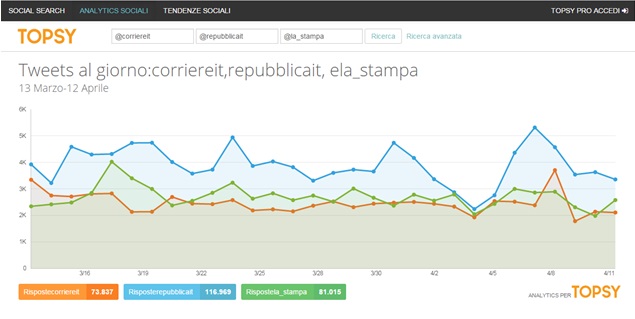

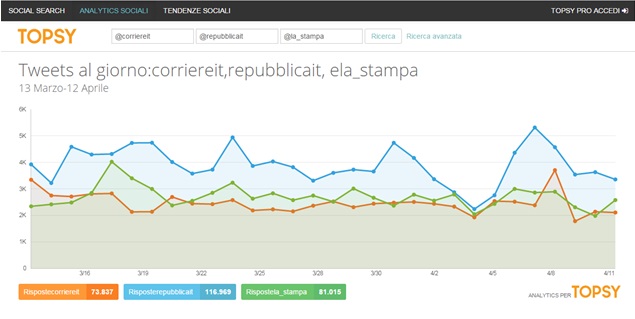

Attraverso i dati dell’API Topsy.com, si può trarre la cosiddetta social influence delle testate considerate, ovvero il numero di tweet o retweet in cui il loro nome (es. @corriereit) compare e che rappresenta per certi aspetti la capacità di diffondersi dei propri contenuti.

Nel grafico sono riportati i valori rilevati al 12 aprile e riferiti agli ultimi 30 giorni, e per certi aspetti questo è un indicatore di un certo interesse; si può ulteriormente tentare di approfondire mettendo in rapporto questi dati con il numero di followers di ogni testata, rendendole in tal modo comparabili ed ottenendo per ognuna un indice percentuale che in linea di massima indica la propensione avuta dai propri followers a diffonderne i contenuti.

Sono emersi coefficienti simili ad eccezion fatta per La Stampa che registra una percentuale doppia rispetto agli altri, tendenza confermata in un’ulteriore prova. È sicuramente presto per trarne un dato che, se confermato in altre verifiche ed in tempi diversi, indicherebbe che questa testata avrebbe una efficacia di “social influence” molto più marcata rispetto agli altri, fattore che può derivarle o per credibilità, o per qualità dei contenuti, o per tipologia di followers.

Infine una sommaria analisi del contenuto su alcuni campioni di tweet delle varie testate di entità variabile tra i 140 e i 170 eseguita dal 9 all’11 aprile (per il Giornale, in virtù del minor numero di tweet, il periodo è stato dal 3 all’ 11 aprile).

Pur in presenza di un campione limitato, a mio giudizio emergono risultati non particolarmente interessanti. In questo frangente, dominato dal tragico fatto accaduto al Tribunale di Milano, le parole più frequenti, comuni a tutte le testate, sono state ovviamente palazzo di giustizia, tribunale, Milano, strage, con percentuali rispetto alle forme lessicali utilizzate comprese tra l’1 e il 2%.

Una frammentazione elevata dunque, ed è in parte sorprendente anche il fatto che per tutte e cinque le testate non emergono significative frequenze ne di predicati verbali (escluso il verbo essere) ne di aggettivi, visto che per quelli più “frequenti” si è nell’ordine di percentuali inferiori allo 0,5%; non sono pertanto evidenti ridondanze degne di nota che palesino l’uso di particolari strategie discorsive.

In conclusione emerge una struttura dei tweet assai asettica nelle sue forme verbali, o per meglio dire povera di strutture discorsive.

L’esigenza di adoperare hashtags per inserirsi in tematizzazioni facilmente rintracciabili, nonché la scelta di inserire foto e link con costanza, fanno sì che chi usa questa piattaforma di fatto rinvii ad altre pagine la vera struttura del suo messaggio e per certi versi questo provoca un impoverimento dei tweet che non hanno più l’esigenza di veicolare un’ informazione strutturata.

È evidente quindi che le testate giornalistiche esaminate abbiano modificato in modo marcato l’uso di questa piattaforma, indice di una maggiore consapevolezza del possibile uso del mezzo o quantomeno di un’evoluzione che risulta essere in linea con i trend attuali. È possibile dedurre che, considerato l’ampio numero di followers, questa evoluzione sia diventata patrimonio condiviso per tutta quella fascia non pioneristica di utenti, siano essi soggetti professionali o anonimi frequentatori dei social media.

Sociologia minima di Twitter

Da questi risultati si possono trarre una serie di riflessioni, molte delle quali magari non inedite ma che non farà peccato replicare.

Un rapido passaggio dalle origini ricordando che Twitter è un social media e che tale definizione deriva dal fatto di essere prima di tutto uno strumento di comunicazione, un media, e che il termine social in sintesi esprime il rovesciamento del concetto uno a molti dei media tradizionali con quello di molti a molti proprio dei social media, una proprietà basilare su cui ragionare.

In tal senso sono assai perplesso da un buon numero di testi che circolano (in rete!) e che trattano l’argomento sulla scorta di ricette che non mi sembrano seguire un minimo rigore disciplinare;

in quanto media non disdegnerei di mantenere sullo sfondo la teoria delle comunicazioni di massa dalla quale evolvono, ma di cui bisogna tenere in considerazione alcuni principi basilari per valutarne gli effetti.

Pertanto quali sono gli elementi chiave di Twitter?

- Il produttore dell’informazione, nel linguaggio social il titolare dell’account, che può essere un privato cittadino, una persona famosa, una società o organizzazione di persone, un’istituzione, soggetti molto diversi che dispongono di una pagina la cui struttura, ancorché personalizzabile, è uguale per tutti e attraverso la quale produrranno contenuti, i tweet. C’è una differenza fondamentale tra i vari account, ovvero la notorietà sociale che gli deriva dal proprio status o settore di attività, la presumibile importanza attribuita ai loro contenuti, la loro autorevolezza o credibilità sociale, la curiosità che possono destare, altrimenti sarebbe difficile capire come mai in soli tre anni e mezzo il Corriere della Sera dispone di oltre un milione di followers e addirittura la cantante pop Lady Gaga di quasi 46 milioni di followers.Innegabile quindi che la collocazione sociale del soggetto-account, organizzazione o persona che sia, influisca in modo fondamentale sulla sua diffusione e che pertanto tale piattaforma non altera di fatto le dinamiche sociali dei ruoli e tutto ciò che ne consegue, anzi a queste dimostra di plasmarsi nel corso del tempo. Pertanto la possibilità di attirare followers attraverso i contenuti esiste, ma la sua realizzazione attraverso complesse strategie e tecniche di engagement richiede tempi lunghi e un grande sforzo per dare risultati mai proporzionali a quelli forniti dalla notorietà sociale.

- Il tweet, un cinguettio in 140 caratteri, un messaggio da produrre con esigenze di sintesi a volte troppo stringenti per spiegare nel minimo indispensabile un concetto. Difficile quindi definire informazione (dare forma alle idee) nella sua etimologia originaria un tweet; meglio piuttosto pensare che il “cinguettio” ci “avvisa” dell’esistenza di qualcosa dandoci il suo indirizzo/URL. Assolutamente normale quindi l’uso diffuso di link, visto che un tweet è una sorta di trailer del contenuto e che rinvia ad altra parte.Poi l’introduzione dell’uso di immagini, straordinario elemento della comunicazione nella loro capacità testimoniale, nella loro proprietà di supportare “la cognizione” 1 rapidamente e senza fatica, in un mondo in cui la fruibilità dell’informazione è spesso affidata agli smartphone, quindi con tempi e modi di consultazione assai compressi. La conseguenza che ne deriva, anche per farsi scorgere meglio nella grande quantità di tweet postati, è quella di spettacolarizzare l’informazione, di fare sensazionalismo promettendo contenuti esplosivi, quindi riproponendo tendenze in atto già da tempo nei media tradizionali; è una tecnica irresistibile per fare “engagement” ma c’è da chiedersi come trasformerà e dove trascinerà questo social media. Probabilmente sarò presto smentito dal tweet della star di turno che annuncia il divorzio su questo mezzo (ogni riferimento …) ma anche su questi aspetti ci sarebbe da ragionare sopra.

- L’Hashtag, il fatidico “cancelletto” # che precede una o più parole unite, diventato un mito nel giro di pochissimo tempo, al punto da pensare che molti utilizzatori non sappiano esattamente a cosa serva. In fondo è uno strumento tecnico che consente di raggruppare e visualizzare in sequenza cronologica tutti i tweet contrassegnati da uno stesso hashtags, una raccolta argomentativa che rimane comunque assai discontinua e frammentata (ecco perché non la definirei tematizzazione). In un certo senso serve a dare più “stabilità” al messaggio collocandolo in una argomentazione dove può farsi trovare più facilmente dai propri followers. D’altronde dati recenti dicono che ogni minuto vengono pubblicati nel mondo 278.000 tweets, pertanto l’impersistenza del messaggio è uno dei limiti di questo mezzo.In sintesi le modalità di fruizione di Twitter per gli utenti si sostanziano oltre ai metodi di notifica degli aggiornamenti, nello sfogliare la propria home page personale, oppure nella scansione di uno specifico hashtags, mentre è meno frequente (se non in casi particolari) la visione della pagina di uno specifico account, e questo è un punto da tenere nella debita considerazione.

In definitiva quindi pur considerata la volatilità e la frammentazione dei messaggi veicolati da questa piattaforma, non si può dire che essa sia estranea a quel processo di formazione dei discorsi sociali, anzi per le sue caratteristiche tende ad essere il primo anello della catena, e le sue fortune risiedono nella logica dell’ipertesto e nella pratica della trans-medialità.

C’è ancora bisogno di riflettere su altri concetti basilari riguardo al ruolo di Twitter nella formazione dell’agenda setting o nel fare framing, ovvero quale sia il peso, se esiste, dei gatekeepers e quali i criteri di newsmaking, quale sia il ruolo nella formazione delle rappresentazioni sociali visto che magari non sembra essere il mezzo più adatto per la formazione di narrazioni. Non si poteva liquidare l’argomento in poche parole per cui per ragioni di opportunità chiudo con il proposito di tornare su questi specifici aspetti a breve scadenza.

1 Una descrizione molto interessante del fenomeno dell’ Homo videns che ha sostituito l’Homo sapiens e contenuta nel libro di G. Sartori Homo Videns – Laterza 1999.

Le immagini sono tratte da:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaos3R9qmtpHDwhDwn4_dsiDID1jZuW-loYchtSGdnoaOoQgjL

http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/11/1120_twitter.jpg

da Sergio Bernardini | Gen 12, 2015 | SOCIAL MEDIA

Le conversazioni nei social media sono sempre più specchio della società, forme di interazione virtuale che ripropongono nei formati propri della rete, la parodia di atteggiamenti ed istanze della quotidianità; isterie, superficialità, narcisismo, intolleranza, insulti, sono alcuni degli ingredienti che costituiscono discorsi sociali, idee comuni e narrazioni collettive.

Uno degli aspetti più rilevanti nei social media è che attraverso la lettura dei commenti si può ottenere uno spaccato dei discorsi sociali, delle idee comuni e delle modalità di interazione dei frequentatori della rete.

Pur avendo già parlato di questa peculiarità in precedenti articoli, la particolarità delle conversazioni createsi su due post pubblicati a fine dicembre hanno rappresentato una tentazione troppo forte per tornare sull’argomento, specialmente per i toni usati nei contenuti, elementi di un fenomeno che si fa fatica ad inquadrare se preoccupante o a tratti addirittura esilarante.

Cosa ci può essere di meglio se non due post originati da fatti pseudo calcistici sui quali un buon numero di persone ha cercato di tirare fuori il meglio di sé? Come non meravigliarsi per coloro che professandosi scandalizzati da tali fatti, si sono espressi contro i responsabili degli episodi e contro gli autori di commenti di tono diverso dal loro con termini che definire forti in alcuni casi rischia di diventare un eufemismo?

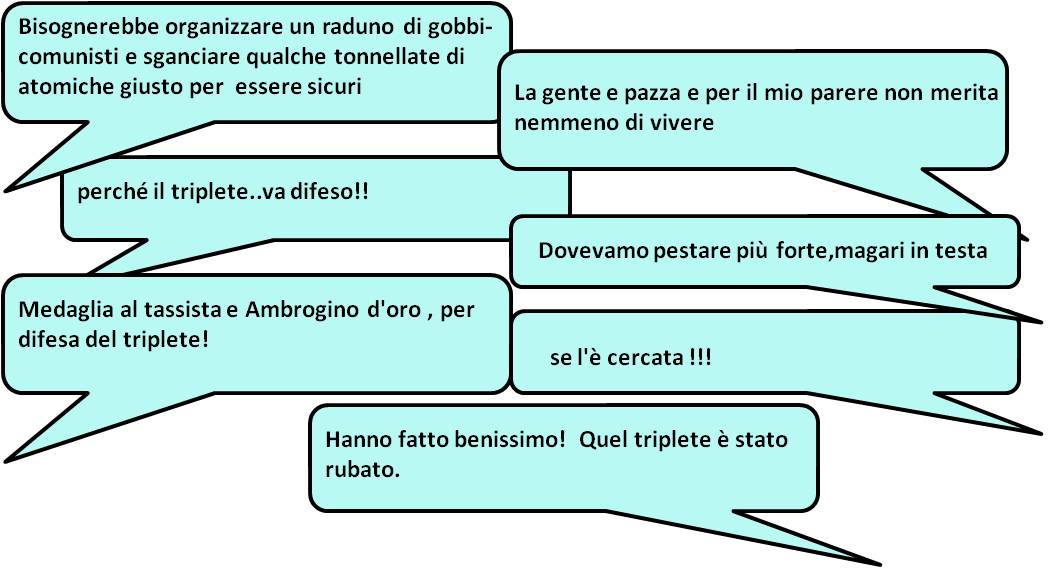

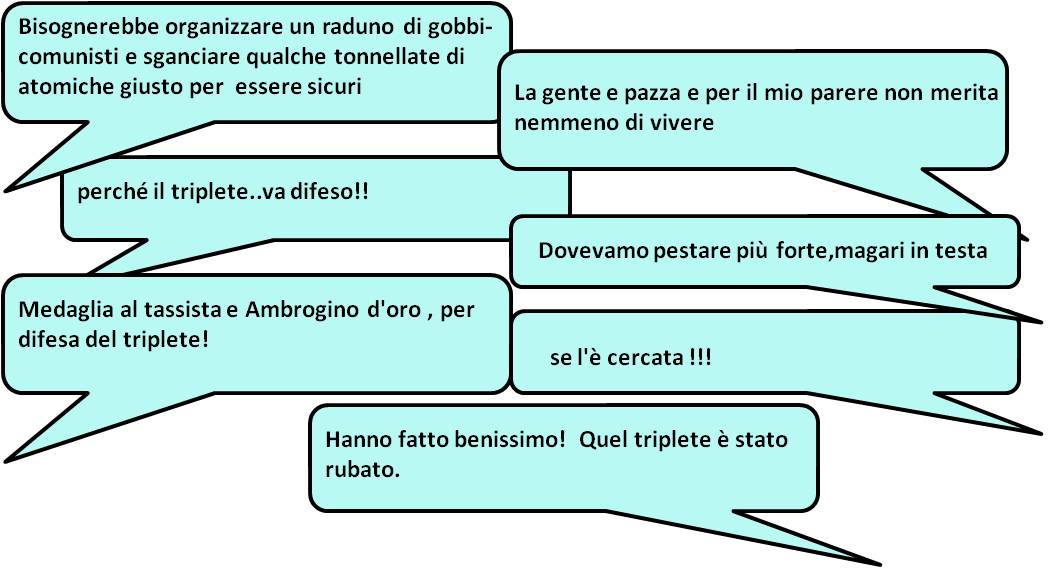

Gli argomenti in questione riguardano un post del Corriere della sera in merito al pestaggio di un tassinaro per una divergenza di opinioni calcistiche, e uno di Repubblica relativo ai cori beceri di una partita di squadre giovanili tra tifosi torinisti e juventini.

Ritengo interessante mostrare un piccolo campionario di “aforismi”, scusandomi idealmente per averne esclusi tanti altri comunque “meritevoli” che non hanno trovato spazio per ragioni di sintesi, e soprattutto mi scuso con gli autori al quale ho preferito non fare pubblicità.

Non entrerò nel merito dei fatti, entrambi deprecabili, se non con poche parole più avanti, mentre viceversa vale la pena fare qualche sintetica riflessione su alcuni aspetti particolari indotti dai social media:

L’avvento della cosiddetta “Computer-Mediated Communication” (CMC), forma di comunicazione mediata dal computer, contraddistinta dalla natura ibrida del linguaggio utilizzato, una forma originale con un lessico a meta strada tra oralità e scrittura, una sorta di simulazione della comunicazione faccia a faccia che però non contempla l’interazione materiale dei partecipanti nello stesso ambiente.

Queste forme di interazione virtuale, gran parte delle quali basate su legami sociali deboli ed estremamente disomogenei, caratterizzati dall’assenza di vincoli formali, a differenza invece di quanto accade nelle interazioni quotidiane della propria sfera sociale, e da una reciprocità di status “virtuale”, favoriscono una discussione “disinibita”, libera dal dover dire cose “socialmente accettabili” al di fuori degli schemi di relazione del gruppo di appartenenza.

Il risultato è l’espressione di sentimenti viscerali, senza la mediazione del proprio io socializzato, favoriti dal non dover esporre la propria faccia, compartecipi in tal modo di un flusso di pensiero collettivo basato sugli istinti ed inevitabilmente tendente a forme di radicalismo.

La realtà generata dal fenomeno degli “User Generated Content”, ovvero la possibilità offerta praticamente a tutti dalla tecnologia, di trasformarsi da spettatori a produttori dell’informazione, una tendenza al mediattivismo1 in cui certe forme di produzione mediale diventano pratica quotidiana, e che l’avvento dei social media ha finito per dilatare a dismisura.

Il cambiamento da oggetto a soggetto della conversazione, con la voglia di lasciare il proprio segno, di essere protagonisti di questi eventi comunicativi, il pensiero che passa dall’interiorità all’ espressione sociale con la possibilità di osservarne l’effetto attraverso i “like”, le condivisioni, i commenti, genera una tendenza all’ auto riflessività, alla possibilità di rispecchiarsi nell’esperienza social e tende a produrre forme di narcisismo digitale che troppo spesso, prive delle modalità di controllo proprie dell’interazione diretta, tendono a degenerare.

Così come E. Bernays e G. Le Bon sostenevano gli effetti regressivi a livello psichico dell’individuo in mezzo alla folla, provocandone in tal modo la fuga dalle responsabilità e la sua tendenza a dare sfogo alle proprie pulsioni istintive, allo stesso modo gli eventi comunicativi e relazionali sui social network sembrano caratterizzarsi per effetti similari;

la possibilità di produrre contenuti spesso senza dover mettere in gioco la propria identità o comunque senza dover soggiacere a certi filtri moderatori tipici dell’interazione faccia a faccia, sembra facilitare la fuga dalle responsabilità delle proprie parole abbassando di molto i freni inibitori.

Nemmeno le spinte narcisiste anzidette sembrano mitigare le modalità di espressione che troppo spesso degenerano in insulti oppure trascendono in forme di integralismo, dove persino chi si scandalizza e vorrebbe deplorare certi atteggiamenti, finisce per essere risucchiato nel vortice dell’intolleranza e degli improperi; nelle figure se ne possono osservare alcuni esempi.

- Rappresentazioni sociali e narrazioni

il prodotto dell’esperienza dei social media attraverso i commenti istintivi, disvela il pensiero interiore, libero dalla sua maschera di accettabilità sociale, mostra le visioni del mondo e i modi di interpretare gli eventi. Nel caso in questione non è osservabile solo l’aberrazione del credo calcistico, ma va considerato che le proiezioni interiori dei partecipanti vanno a costituire delle aggregazioni di contenuto capaci di alimentare le rappresentazioni non di gruppi sociali strutturati nella loro capacità di mediazione dei significati condivisi, ma quelle di individui il cui comun denominatore sarà rappresentato da frammenti di convinzioni alla rinfusa, sulle quali basare l’interpretazione dei fatti a venire e le proprie narrazioni individuali.

A titolo di esempio, soprattutto in una (..gobbo-comunista..), appare la sintesi della costruzione della demonizzazione dell’altro fondendo metafora calcistica, handicap fisico e credo politico, costruendo così un muro invalicabile di incomunicabilità e di conflitto tra diverse tifoserie, che troppo facilmente conduce allo scontro appena si esca dal territorio della virtualità.

Logica conseguenza è dunque un discorso sociale dove la violenza verbale sta prendendo il sopravvento come anche in altre occasioni osservabile, ed è una modalità che si manifesta nei confronti di chi la pensa diversamente, che traspare e si manifesta persino in chi vorrebbe prendere le distanze da certi atteggiamenti.

L’intolleranza è dunque il sentimento in ascesa, perché con buona pace di tanti sbandierati principi, la capacità di accettare chi la pensa diversamente è sempre molto difficile.

Conclusioni

Tornando brevemente ai fenomeni calcistici, come non ricordare, per chi ha qualche primavera, delle partitelle tra ragazzi nei campetti di periferia, un quartiere contro un’altro, autentiche battaglie, dove non raramente volava qualche sberla? Il calcio (spesso anche altri sport di squadra) ha un profondo radicamento con l’identità e le relazioni nei e tra i gruppi, diventa inevitabilmente fenomeno sociale e quando si verificano o si creano artatamente particolari condizioni, i comportamenti degenerano irrimediabilmente, ne più ne meno come accade nei conflitti di altra natura; questo tanti autorevoli commentatori da talk show e giornalisti dovrebbero saperlo.

Non è questa la sede per approfondire il discorso ma è certo che per disinnescare certe degenerazioni ci sarebbe bisogno di un’ analisi competente e seria a cui far seguire comportamenti e assunzioni di responsabilità oltre a misure adeguate che non siano solo repressive.

Concluderei riportando due commenti che dicono cose interessanti e che testualmente recitano:

“episodio ignobile, che dimostra come il fanatismo calcistico non abbia niente da invidiare al terrorismo in nome del fondamentalismo religioso”

“Non è solo il calcio, purtroppo. basta vedere il linguaggio usato da certi politici e da buona parte dei naviganti. Violenza verbale gratuita che trova sempre qualcuno pronto a metterla in pratica.”

Per cui tornando al fenomeno delle interazioni virtuali si può concludere dicendo che queste in fondo registrano e ripropongono nell’ambiente che le accoglie e nei formati possibili, la riedizione di atteggiamenti ed istanze sociali della quotidianità.

Isteria, violenza verbale, superficialità, narcisismo, intolleranza, conformismo, sono alcuni dei costituenti che si rintracciano nelle parole, che svelano le idee comuni e le narrazioni collettive, qualunque sia la tematizzazione sulla quale queste interazioni si realizzano.

Fino a che non ci si emanciperà dalle proprie debolezze, oserei dire di ordine cognitivo, non credo che ci si debba sorprendere più di tanto di quanto accade.

1 Per un’ ampia e completa trattazione di questa parte si veda in G. Boccia Artieri – Stati di Connessione – Ed. Franco Angeli 2012

da Sergio Bernardini | Feb 20, 2014 | SOCIAL MEDIA

Un angolo visuale alternativo che attraverso i numeri più comuni delle pagine Facebook dei soggetti di primo piano offre un frame della narrazione politica in atto

Un sintetico monitoraggio operato sugli indicatori numerici più comuni delle pagine fb ufficiali dei soggetti politici più in voga nel momento, a partire da quella di Matteo Renzi, quella del Partito Democratico, quella di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle; alla data del 9 gennaio, sono stati riscontrati i “mi piace”, il numero di post pubblicati in un intervallo di tempo, e su questi sono stati considerati il numero di condivisioni, i “mi piace” e il numero di commenti pubblicati calcolandone le medie. Sono ovviamente dati non esaustivi che hanno lo scopo di mostrare in modo sintetico una prospettiva su cui riflettere.

Preciso che non ho intenzione di aggiungermi alla folta schiera di commentatori di politica visto che oggi in rete lo fanno tutti, troppi, magari invece mettere in luce aspetti che possono destare curiosità da cui trarre qualche considerazione oggettiva. All’ eventuale lettore trarne le proprie personali conclusioni.

Partendo dalla pagina fb dell’uomo politico del momento, quel tale Matteo Renzi, il 9 gennaio si contavano 534.190 “mi piace” e 45.159 “ne parlano”; nella settimana precedente ha pubblicato 4 post: sulle proposte fatte per una nuova legge elettorale – 630 condivisioni, 6.246 “mi piace”, 1.868 commenti; su “l’Italia cambia verso ….” – 3.039 condivisioni, 17.577 “mi piace”, 5.882 commenti; sulle iniziative sviluppate a Firenze – 628 condivisioni, 6.850 “mi piace”, 1.605 commenti; sul tentativo di coinvolgere tutti i soggetti politici per fare le riforme – 675 condivisioni, 6.877 “mi piace”, 1.812 commenti.

La pagina ufficiale del Partito Democratico invece il 9 gennaio si attestava a 105.326 “mi piace” e 17.155 “ne parlano”; nella settimana precedente c’è stata la pubblicazione di 14 post per i quali si sono verificate medie di 396 condivisioni, 984 “mi piace” e 348 commenti, con rispettivamente un picco di 2.532 – 7.037 e 1.393 nel post pubblicato in coincidenza del grave malore che colpì Bersani. Se ci si sofferma su questi numeri, sembrerebbe emergere uno stacco tra la personalità emergente del nuovo leader e le difficoltà identitarie di un partito che, per altri aspetti, si intravedevano anche nei risultati di un’analisi fatta in un precedente post sulle narrazioni di Twitter.

La pagina ufficiale di Forza Italia, sempre nella stessa data, conta 55.362 “mi piace” e 5.171 “ne parlano”; nella settimana precedente sono stati pubblicati 29 post per i quali si rilevano medie di 68 condivisioni, 275 “mi piace” e 37 commenti, con rispettivamente picchi di 136 – 1.612 e 211 per il post pubblicato per l’evento Bersani, e 1.001 – 410 – 148 per il post relativo alla seconda rata dell’IMU. In questo caso quindi una più intensa attività di “content management”, a fronte del quale si è osservato un coinvolgimento più modesto a parte tematizzazioni particolari a carattere emotivo che hanno fatto registrare delle impennate negli indicatori considerati.

Infine i dati della pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle: 380.723 “mi piace” e 14.510 “ne parlano”; ben 58 post sono stati pubblicati nel giro di due soli giorni per il quali si verificano medie di 84 condivisioni, 174 “mi piace” e 16 commenti, con un picco di 1.041 condivisioni per un post riguardante Matteo Renzi, 1.530 “mi piace” e 91 commenti in un’altro post critico sul PD. Prima dei commenti finali ancora qualche numero aggiornato al 13 febbraio.

La classifica dei “mi piace” vede Renzi a quota 563.023 con un incremento del 5,4%, il PD arriva a quota 107.652 con un incremento del 2,2%, Forza Italia a 57.511 con un incremento del 3,9%, ed infine il movimento 5 Stelle a quota 388.977 con un incremento del 2,2%.

Chi vincerà?

È dunque Renzi il momentaneo campione della gara dei numeri? All’apparenza sì, ma dando un’occhiata ai commenti la situazione è un po’ più complessa di quanto i numeri non dicano, ma su quest’aspetto che sto approfondendo mi riprometto di tornare successivamente. Sicuramente il coinvolgimento che i post di Renzi provocano è elevatissimo, sia per le condivisioni che per il numero e il fervore dei commenti.

Risultati diversi per la pagina del Movimento 5 Stelle caratterizzata dal gran numero di post pubblicati, molti dei quali linkano a pagine di notizie che, a dire il vero, si ripetono più volte per il fatto di riportare fatti diversi, ma pur sempre la stessa pagina; il motivo affidato alle intuizioni del lettore ovviamente. I numeri sembrano tuttavia dire che a tale prolificità di content management, non corrisponda un pari livello di interazione dei lettori in fatto di condivisioni, “mi piace” e commenti, almeno nel confronto con le altre pagine considerate. Si osserva comunque che numerosissimi sono i commenti di “supporters” del Movimento 5 stelle postati nelle pagine di altri soggetti politici, alcuni dei quali ripetuti più volte.

Va senz’altro considerato che il peso dei mi piace è da prendere un po’ con le molle, visto che spesso viene concesso anche con una certa “magnanimità”, anche se è probabile che il tipo di coinvolgimento per il discorso politico faccia sì che questo consenso venga dato in modo più ponderato, mentre le condivisioni implicano sicuramente un’adesione ad affermazioni o valori che coinvolge chi lo fa nella sua dimensione individuale e di identità rispetto ai suoi contatti, quindi una partecipazione sicuramente maggiore.

Altresì, lo “spammare” di commenti le pagine degli avversari sembra essere una pratica assai consolidata, visto che un fenomeno di questo tipo si può rintracciare abbastanza facilmente senza l’aiuto di software specifici, pratica che tuttavia finisce per “intorbidire” la profilatura del livello di consenso, e non è detto che non realizzi una qualche influenza nella percezione della situazione da parte di un qualunque visitatore, qualunque sia il suo punto di vista politico.

Vale anche la pena di considerare che tipo di “piega” prende un certo discorso perché indica il nervo scoperto dell’opinione pubblica; capita di frequente infatti che i commenti non si restringano soltanto al favore o all’avversità su un aspetto specifico, ma che viceversa tendano a spaziare anche su temi contigui a quello principale del post. In questo genere di discorsi infatti, una semplice attribuzione di un giudizio favorevole o sfavorevole ad un commento spesso non descrive chiaramente le sfumature degli umori sociali del momento.

Pertanto gli indicatori puramente quantitativi delle pagine non devono trarre in inganno, perché una lettura necessariamente attenta e ponderata dei commenti, offre altre prospettive e, vista la particolarità del discorso politico, pone diversi problemi in termini di categorizzazione e/o di polarizzazione del “sentiment”.