da Sergio Bernardini | Apr 5, 2016 | MEDIA E SOCIETA'

Come ragionano le persone che davanti ad un video postano commenti sui social? Quali sono i loro punti di vista e la loro visione del mondo? Fino a che punto sono influenzabili dai contenuti pubblicati? È possibile raggrupparli in target audience relativamente omogenei?

Domande frequenti in chi opera nel mondo dei social sia perché dietro un commento non si sa mai chi c’è realmente, sia perché questi media rappresentano un fenomeno ancora troppo giovane per poter disporre di riferimenti sociologici consolidati sui loro effetti, così da poter costituire sicuro riferimento.

Se per i media tradizionali è stata in più occasioni dimostrata e descritta la loro capacità di influenzare gli atteggiamenti del pubblico, la stessa cosa non si può ancora affermare con pari certezza riguardo i social media.

Tuttavia sembra che Facebook abbia compiuto delle ricerche in tal senso, isolando due gruppi omogenei di persone ed esponendoli per un certo periodo di tempo a contenuti diversi; i risultati dimostrarono che gli atteggiamenti dei due gruppi verso certi elementi erano diversi in relazione al tipo di contenuti a cui erano stati esposti.

Certo questa ricerca, peraltro poco pubblicizzata, non costituisce prova definitiva, ma comunque rappresenta un punto importante su cui cercare ulteriori conferme empiriche.

Nella frequentazione delle cosiddette piazze virtuali, una persona trova delle fonti dalle quali attinge spesso per costruire le proprie conoscenze sui fatti sociali, cerca conferme alle proprie opinioni, trae spesso la convinzione in merito alla accettabilità e alla condivisione dei propri punti di vista.

Non ingannino le conversazioni “furibonde” che alcune volte si scatenano sui social perché in ogni caso si tratta spesso di polarizzazioni che appartengono allo stesso frame, e capita che un qualsiasi utente possa fare una breve escursione in “territori ostili”, ma riflettendo introspettivamente è logico pensare che quando si è liberi di scegliere, si preferisca frequentare luoghi e persone con le quali si ha una certa affinità di pensiero, per cui è verosimile che questo accada anche nelle cosiddette piazze virtuali.

In tal senso, ho effettuato una sintetica ricerca sulle pagine Facebook di due quotidiani assai diffusi come il Corriere della Sera e il Giornale, selezionando i post pubblicati relativi a un caso che ha occupato le prime pagine di tutti i media e ho analizzato i commenti che sono stati aggiunti, con lo scopo di mettere in luce quali siano state le prese di posizione sul caso e quali fossero le idee comuni emergenti più diffuse, con uno sguardo anche alle modalità lessicali utilizzate per veicolare tali punti di vista.

La scelta è ricaduta su questi due quotidiani perché pur avendo posizioni diverse su vari aspetti di carattere sociale e politico non si collocano su poli estremi, fatto che avrebbe reso relativamente scontate le differenze rintracciate.

Le modalità di ricerca

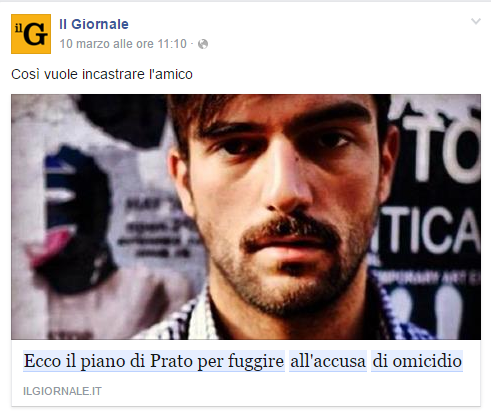

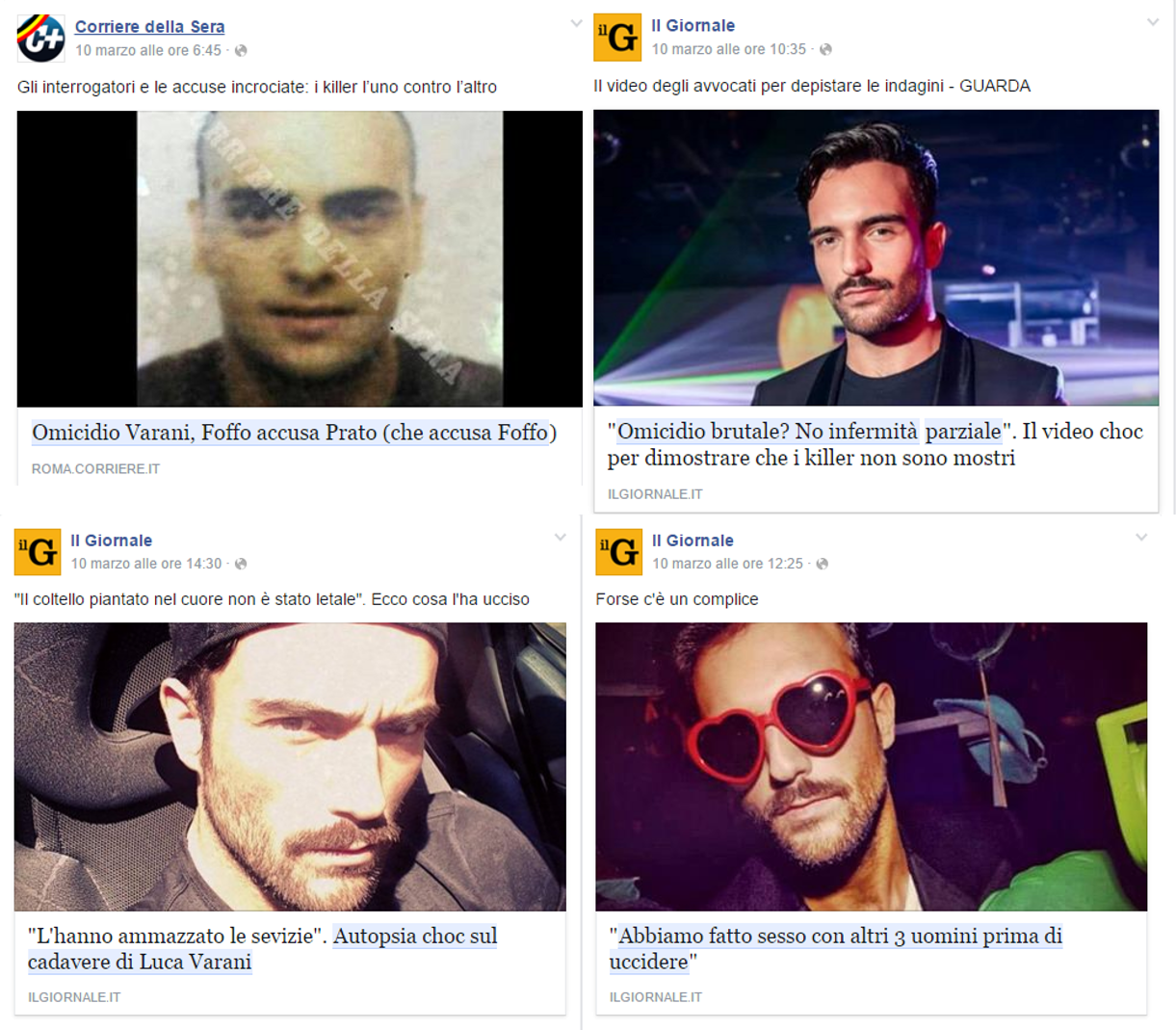

La ricerca è stata effettuata sulle pagine dei due giornali il giorno 10 marzo, prendendo a campione il caso dell’omicidio Varani ed effettuando la rilevazione dei commenti pubblicati alle ore 15.00 circa.

I commenti sono stati analizzati leggendoli uno ad uno perché l’obiettivo era quello di disvelare le opinioni comuni sullo sfondo aldilà delle parole usate per esprimerle, si trattava quindi di operare un “sentiment analisys” assai poco automatizzabile e molto artigianale perché diretto a decodificare sottintesi, toni ironici o espressioni gergali utilizzate (es. “metteteli in galera e buttate via la chiave”).

Privilegiato quindi l’aspetto qualitativo anche perché il numero di commenti disponibili non era elevatissimo, per cui un’analisi quantitativa su un campione numericamente non adeguato sarebbe tacciabile di scarsa significatività. Ciò nonostante, numeri e dati che comunque riporto, aldilà della significatività statistica, hanno l’obiettivo di descrivere per grandi linee una dimensione del fenomeno osservato.

Considerata l’efferatezza dell’omicidio di Luca Varani, nei commenti si sono riversate tensioni emotive che ovviamente hanno condizionato buona parte dei commenti specialmente per quanto riguarda il lessico utilizzato e le posizioni espresse sulla vicenda, tuttavia per quanto riguarda le opinioni più o meno dissimulate nelle parole, sono emersi aspetti interessanti circa la diffusione di certi punti di vista non solo verso la questione giustizia, ma anche verso questioni sociali di una certa rilevanza.

Sono stati considerati 194 commenti inseriti nel post del Corriere della sera e 173 commenti apparsi in 4 differenti post pubblicati dal Giornale, mentre il numero di commenti risultati indecifrabili in entrambe le testate è stato abbastanza basso. Ogni commento considerato poteva contenere sia una presa di posizione sul caso, sia palesare una o più convinzioni.

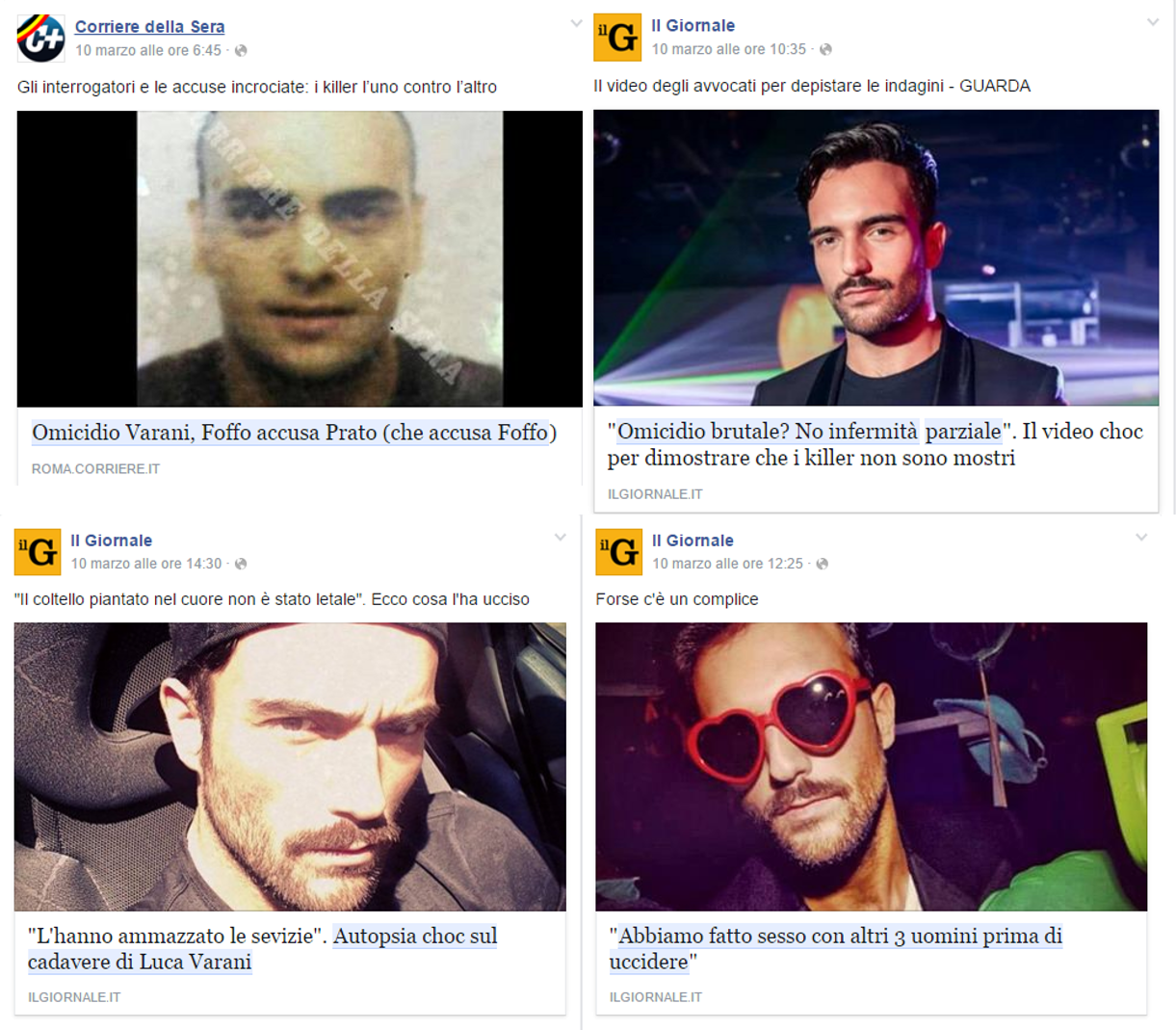

Il Corriere della sera ha pubblicato un unico post alle ore 6.45 utilizzando una immagine sbiadita del volto di uno dei responsabili, quasi a voler simulare i famosi manifesti “wanted” della filmografia western, operando in tal modo una sorta di disumanizzazione del soggetto, cercando di sbiadire i tratti da ragazzo perbene di colui che si è macchiato di un crimine efferato. Il titolo si incentra su una procedura giudiziaria, gli interrogatori, e su un aspetto ormai abbastanza frequente nei casi giudiziari che è divenuto un’antecedente nella memoria collettiva, ovvero lo scambio di accuse tra i due colpevoli. All’ora della rilevazione i commenti erano di poco superiori a 200.

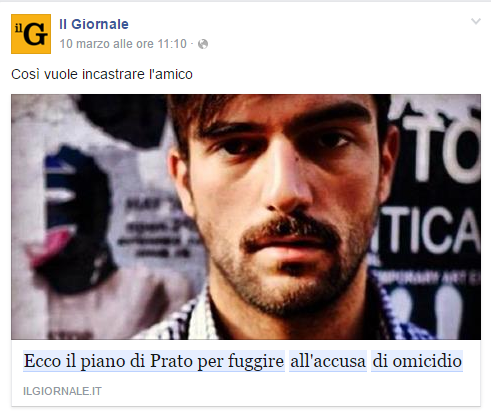

Il Giornale invece ha pubblicato 4 post, alle ore 10.35, alle 11.10, alle 12.25 e alle 14.30, utilizzando immagini che ritraggono l’altro colpevole, mostrando in primo piano un volto ogni volta in posa per lo scatto, quattro foto differenti di altrettanti momenti dove la composizione fotografica evoca i tratti del narcisismo e della personalità multipla del colpevole. Nei titoli i temi cavalcati sono stati il tentativo degli avvocati di appellarsi a incapacità parziali dei colpevoli, il tentativo di confondere l’accusa, l’efferatezza del delitto compiuto e l’espressione deteriore dell’omosessualità quale concausa dell’omicidio.

I commenti ricevuti nei quattro post sono stati complessivamente 178 e ancorché pubblicati su post diversi sono apparsi abbastanza omogenei, per cui potevano essere analizzati globalmente allo scopo di ricavare una fotografia degli atteggiamenti espressi.

In entrambi i casi invece non sono state prese in considerazione le risposte ai vari commenti.

I risultati emersi

I contenuti dei commenti ai post sono stati analizzati definendo due categorie di informazioni: la prima relativa alle varie prese di posizione che il pubblico ha assunto sul caso riguardo la colpevolezza degli accusati e la pena da infliggere; la seconda ricavando ed etichettando gli “schemi mentali” (vds. Polmonari, Cavazza, Rubini – Psicologia Sociale) attraverso i quali vengono costruiti i processi di ancoraggio ai nessi causali del fatto; infine è stato operato un confronto tra alcune delle unità lessicali dotate di significatività più utilizzate.

Una breve digressione a margine del poliforme concetto di schemi mentali, per rinviare alle pregevoli elaborazioni del concetto di Rappresentazioni sociali di Moscovici, della definizione di senso comune che proviene tra gli altri da Clifford Geertz e Pierre Bourdieu, ma anche del più datato, ma sempre interessante, concetto di idee comuni di Gustav Flaubert; ovviamente le definizioni da me utilizzate in questo lavoro tengono conto di un certo legame di sinonimia di questi concetti.

-

-

- La tipologia di prese di posizione sul caso ha rivelato molte similarità, anche se espresse in modi e lessico diverso, evidenziando una maggiore predisposizione dei followers del Corriere a prendere posizione (202 volte) in confronto ai followers del Giornale (112volte); tali posizioni sono state:

– favorevoli all’ergastolo o comunque a situazioni di carcere duro e senza sconti di pena (76 Corriere, 29 il Giornale);

– favorevoli alla pena di morte o comunque raffigurando modi di espiazione della pena in rapporto di sinonimia con la morte, espresse lasciando trasparire un forte senso di sdegno e di vendetta (42 Corriere, 26 il Giornale);

– il senso di orrore per quanto commesso dai due e la convinzione che siano entrambi colpevoli allo stesso modo (38 Corriere, 22 il Giornale);

– la convinzione che i due colpevoli, con l’aiuto di famiglie e avvocati, metteranno in atto la tattica di rimpallarsi le responsabilità per eludere la pena (35 Corriere, 10 il Giornale);

– la convinzione che gli avvocati proveranno ad utilizzare le astuzie processuali per far eludere o limitare la giusta pena ai colpevoli (11 Corriere, 25 il Giornale).

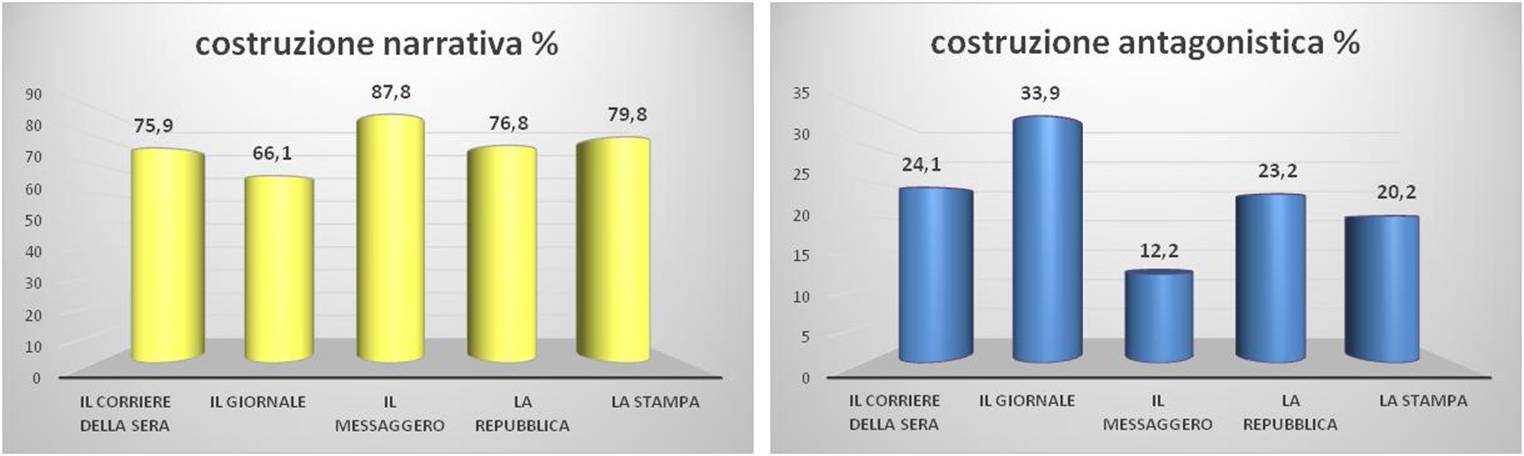

Per operare un confronto i dati sono esposti in percentuale nei grafici sottostanti. Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale.

Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale.

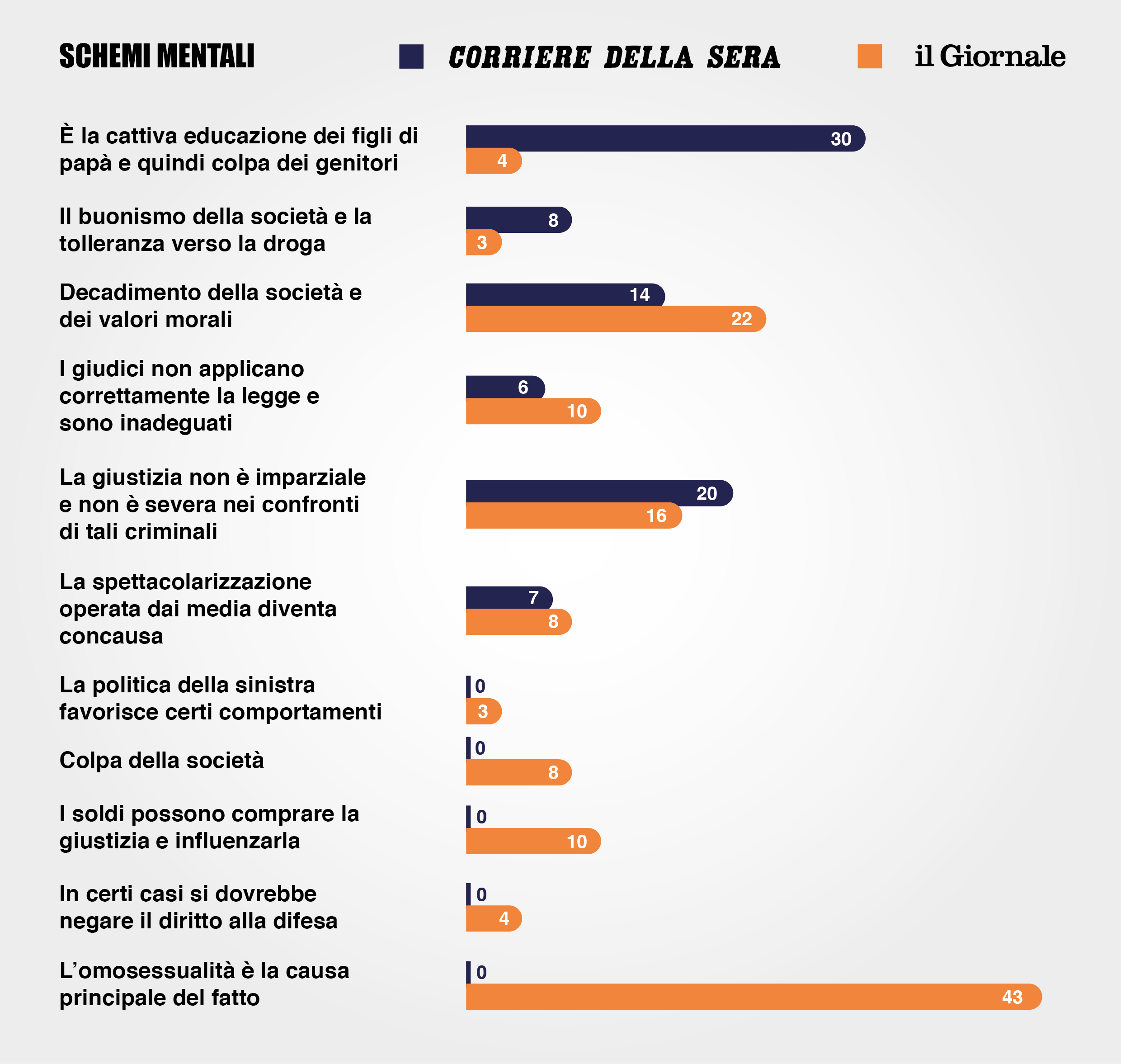

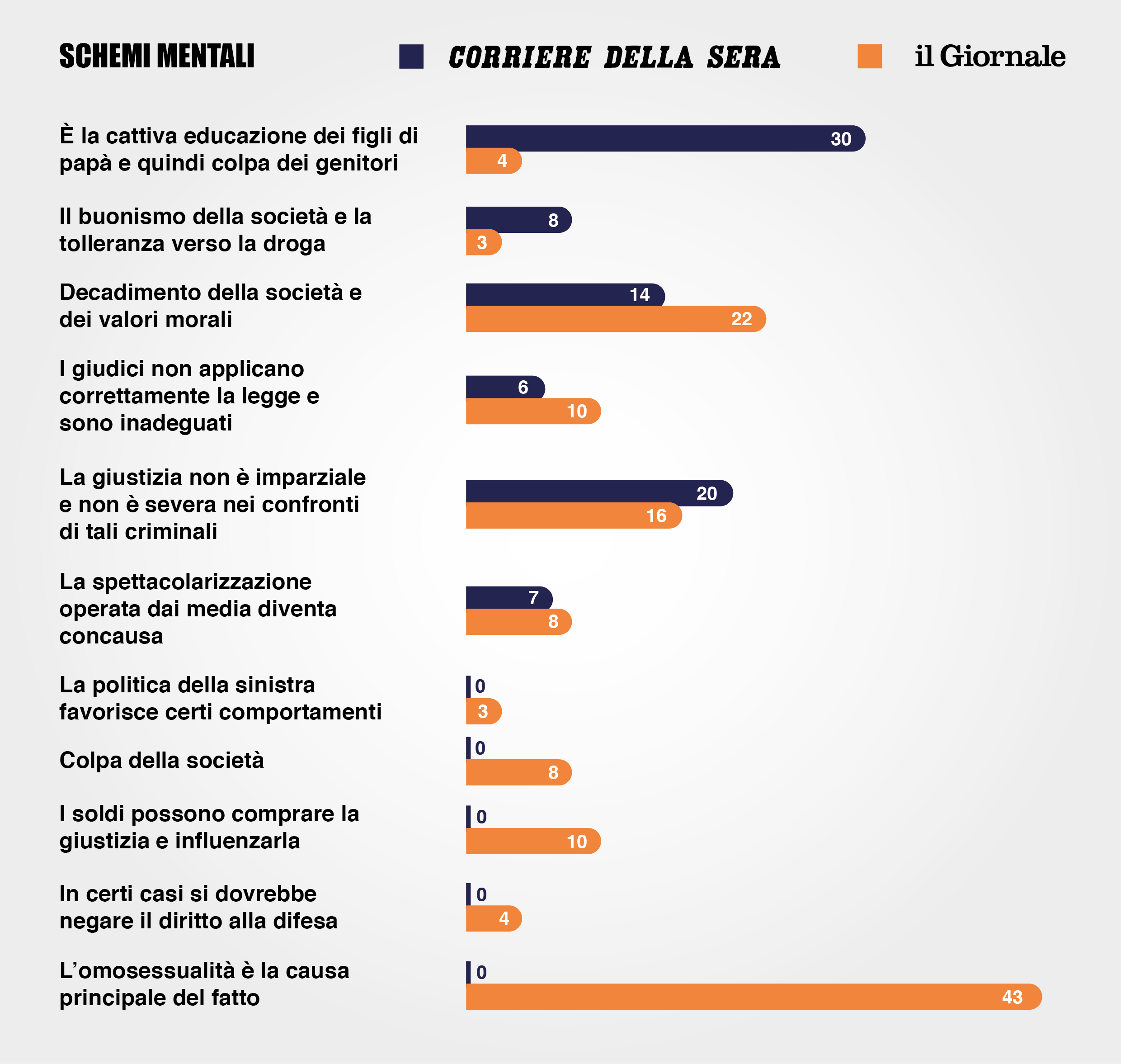

- Gli schemi mentali riconducibili alle convinzioni sia sulle concause probabili, sia sul futuro decorso della giustizia invece fanno registrare differenze nel tipo di opnioni e nella diffusione delle stesse, così come schematizzato nella tabella sottostante:

Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.

Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.

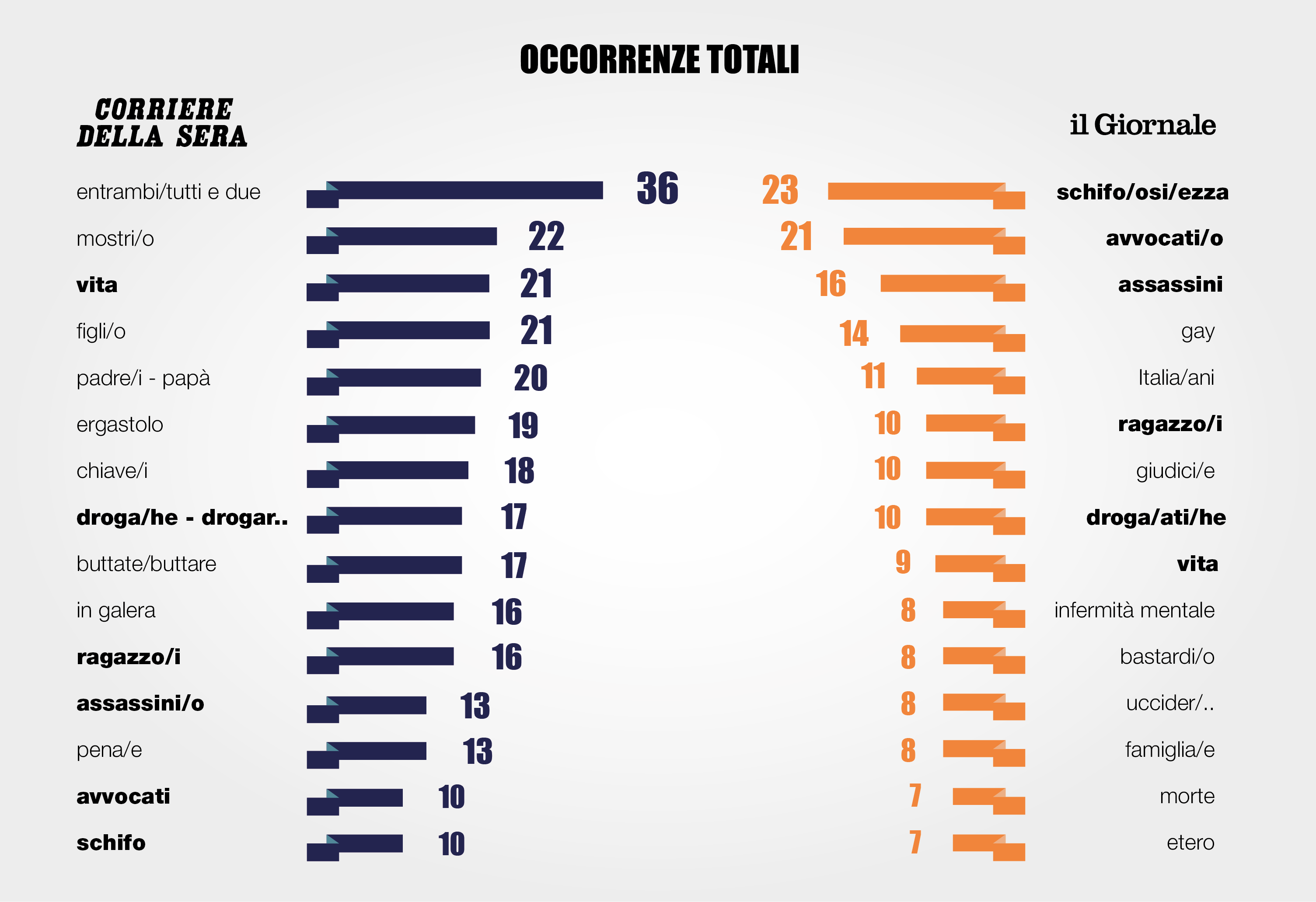

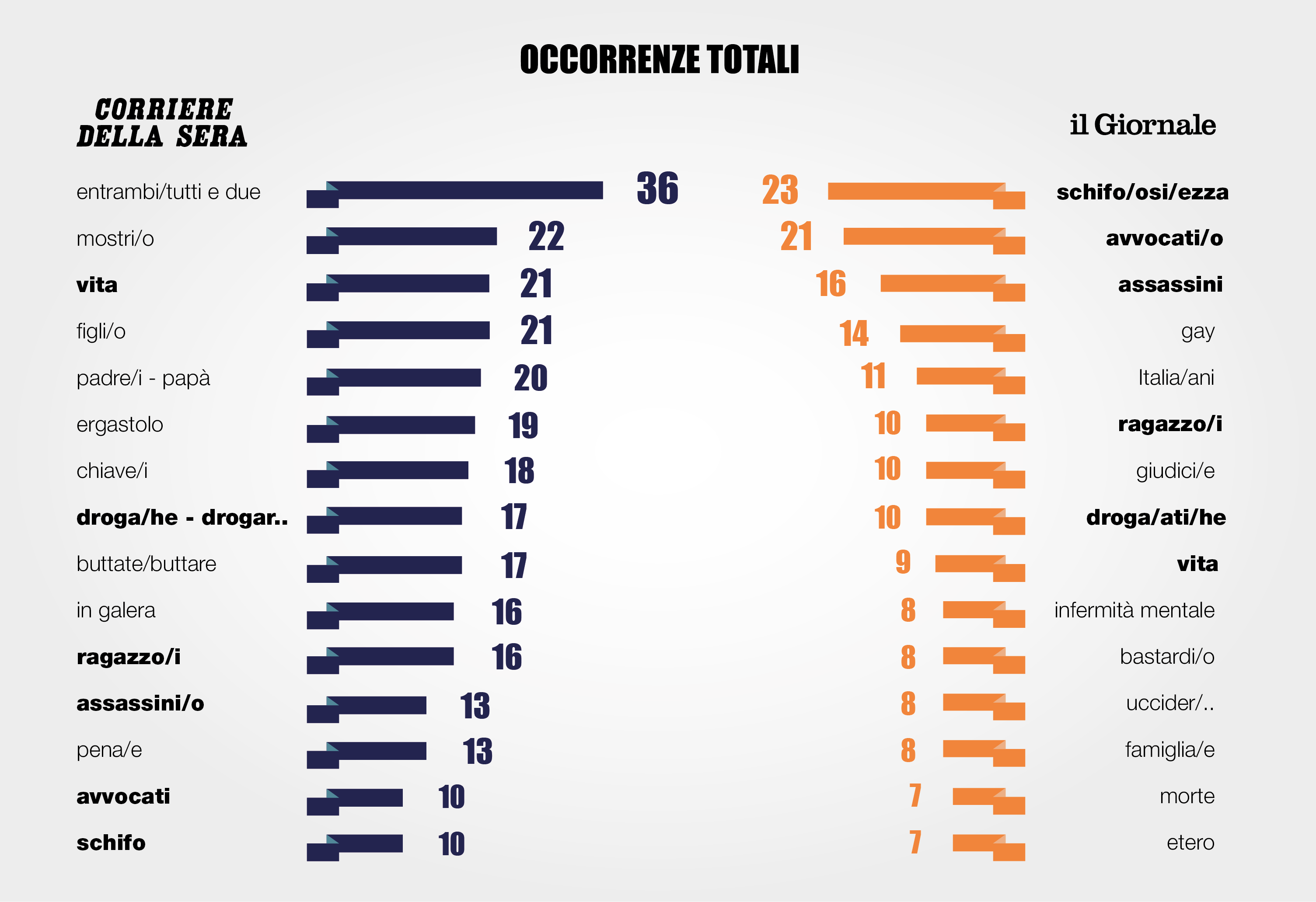

- Ne consegue che il lessico è abbastanza in linea con posizioni manifestate e idee emerse, così che mentre nel Corsera le parole più frequenti sono mostri, figli, padre, ergastolo, galera, droga, nel Giornale emergono schifo, avvocati, assassini, gay, giudici, e nella lista delle 15 parole più utilizzate, solo 5 sono comuni ad entrambe ma con rango e indici di frequenza assai diversi. Da riportare invece singolari espressioni come “metterli in galera e buttare la chiave” quale raffigurazione che sembra dare una parvenza di maggiore concretezza della privazione della libertà a vita piuttosto che la parola ergastolo.

Conclusioni

Se ci si sofferma con attenzione sui titoli dei post, le differenze emerse nel tenore dei commenti sembrano avere una correlazione con gli stessi abbastanza evidente, per cui è verosimile pensare che le tematizzazioni utilizzate nei post abbiano un ruolo non secondario nell’ispirare certi principi e nell’orientare il tipo di conversazione che ne scaturisce.

Il quadro che emerge da questi risultati sembra offrire una piccola ma ulteriore conferma; anche i social media sono in grado di influenzare gli atteggiamenti, e questo accade attraverso una duplice azione: da una parte la notizia che proviene dal mainstream informativo dei media; dall’altra il framing operato da ogni singola testata o pagina che influenza il tipo di conversazione che si produce in questa piazza virtuale e che finisce per stimolare reciproche influenze nei partecipanti, ma anche per persuadere coloro che passivamente leggono questi commenti nella convinzione che siano socialmente approvati e diffusi.

A riprova di ciò sono state abbastanza frequenti espressioni gergali pressoché identiche.

Chiaramente il risultato di questo lavoro costituisce un’istantanea su un aspetto perché ovviamente i sistemi di rappresentazioni sociali e di visione del mondo, più o meno omogenei, si sedimentano con il tempo e finiscono poi per orientare valori ed atteggiamenti.

Appare perciò quantomeno verosimile affermare che siamo di fronte non solo alla democrazia della rete, come entusiasticamente sostenuto da alcuni, ma all’uso più o meno consapevole di nuove e più sofisticate forme di influenza delle opinioni nel panorama sociale dei media di cui anche i social, lo ripeto ancora, fanno prima di tutto parte.

Infografiche realizzate da Manuel G. Bernardini

manuelg.bernardini@gmail.com

da Sergio Bernardini | Gen 7, 2016 | NARRAZIONI SOCIALI

“Il quasi – oggetto ha contribuito a creare dei rapporti in una data società, in certi casi ha favorito addirittura la creazione di una società” (M. Serres)

“C’è sempre un senso che va oltre l’uso dell’oggetto.”(R. Barthes)

Nell’era dell’immagine in cui siamo immersi, pensare ad un oggetto come materia inanimata o come semplice artefatto tecnologico è da ritenere abbastanza approssimativo anche da parte di chi non voglia addentrarsi in complesse analisi sociologiche e semiotiche.

Tuttavia, introducendo il concetto di storytelling di un oggetto, non ci si deve lasciar prendere la mano pensando che tale aspetto sia interamente progettabile “a tavolino” se non prima di aver valutato e compreso quale sia il contesto in cui tale oggetto “vive” e quali siano le condizioni per cui il suo racconto può avere un potere di attrazione, quali le pratiche sociali, per rendersi conto che la sua narrazione potrà diffondersi solo quando questi si dimostri essere un costruttore di relazioni.

Per introdurre il senso del discorso mi sembra estremamente interessante citare il principio del quasi-oggetto di Serres il quale prende ad esempio la palla che circolando tra i giocatori diventa di fatto costruttrice del collettivo, riducendo di fatto un soggetto ad essere sottomesso alla sua capacità (della palla) di regolatore dell’intersoggettività.

Come dice lo stesso autore il quasi-oggetto è qualcosa di più di un oggetto, quasi un soggetto, “quasi intelligenti” perché oggetti di relazione (vedi anche intervista su http://lettura.corriere.it/un-tocqueville-per-il-xxi-secolo/). Quindi se ne può dedurre che è nella capacità di condizionare le relazioni intersoggettive che dovrà essere cercato il senso profondo di un oggetto ed al tempo stesso la sua capacità di dare vita a delle vere e proprie narrazioni.

Chissà sé i calciofili più accaniti avranno mai pensato che le numerose storie del mondo del calcio in fondo nascono grazie ad un oggetto, un pallone, costruttore ed ispiratore di relazioni non solo tra oggetto e soggetto, ma anche e soprattutto tra i vari soggetti in qualche modo coinvolti.

In fondo basta osservare da una prospettiva diversa una partita ed i commenti che la seguono per rendersi conto dei differenti “ruoli sociali” dei membri della squadra e di come dietro a questi si sviluppino poi delle vere e proprie narrazioni.

Per esplicitare ancora meglio questo discorso è pressoché impossibile non chiamare in causa uno degli oggetti mitici del nostro tempo, lo smartphone, evoluzione del cellulare, che costituisce un vero e proprio centro di aggregazione di relazioni non soltanto con e tra le persone, ma anche con numerosi altri oggetti di cui in qualche modo è in grado di modificarne pratiche d’uso e lo stesso ciclo di vita.

Esiste una corposa letteratura sociologica in merito alle straordinarie proprietà di questi oggetti sui quali non penso di poter aggiungere nulla più di quanto è stato detto, se non tentare di farne una breve sintesi con lo scopo di completare un ragionamento concettualmente estensibile anche ad altre categorie di oggetti.

Se ripercorriamo velocemente le tappe di questo artefatto constateremo che in poco più di venti anni ha rivoluzionato i modi di comunicare della società, prima di tutto sostituendo la staticità e la promiscuità dei telefoni fissi e della reperibilità “ore pasti” con la connessione personalizzata sempre e ovunque, rivoluzionando le modalità di conduzione dei rapporti interpersonali che sono diventati spesso più assidui, privati ed a volte invadenti, che ha relegato agli antiquari altri oggetti come le segreterie telefoniche o le cabine telefoniche pubbliche.

Potremmo ricordare la funzione che consente di inviare SMS o anche gli MMS che hanno di fatto soppiantato una intera categoria di comunicazioni postali come biglietti di auguri e cartoline, introducendo in tal modo nuove pratiche sociali e sostituendone altre. Addirittura non possiamo dimenticare come tale modalità di comunicazione abbia modificato le pratiche di relazione tra persone, principalmente giovani, dove legami affettivi vengono interrotti affidandosi a questo strumento piuttosto che sostenere difficili e problematici confronti faccia a faccia!

Che dire poi del sistema degli squilli, delle forme scritte attraverso icone ed immagini o delle abbreviazioni improbabili, per affermare come tale strumento abbia prodotto nuove categorie di codici comunicativi e un linguaggio terzo, la lingua “scritlata” (forma a metà strada tra la lingua parlata e la lingua scritta), modificando ancora le pratiche di comunicazione e introducendo nuove forme espressive e lessicali.

Ancora importantissima per le conseguenze generate, la tecnologia che consente di fare fotografie e brevi video che ha non solo modificato le pratiche del tempo libero degli appassionati, praticamente sostituendo videocamere e macchine fotografiche digitali compatte rese in pratica ridondanti, ma ha trasformato nei fatti un grande numero di persone in potenziali produttori di informazione sempre e ovunque, arrivando a modificare ed incidere persino sulle pratiche giornalistiche e sulle strategie di gatekeeping (M. Wolf – Teorie delle comunicazioni di massa).

Infine in ordine cronologico, i nuovi sempre più potenti protocolli di trasmissione dei dati che hanno segnato la trasformazione del cellulare in smartphone e la nascita dei tablet, cugini più grandi del primo, che introducono ancora nuove forme di relazione e di comunicazione. Le potenzialità offerte da questi strumenti relativamente piccoli ma comunque portatili, hanno modificato ancora una volta alcune pratiche del tempo libero come la fruizione di musica, di film o video, i ritmi e i tempi dell’informazione e della sua condivisione con la proliferazione di soggetti informatori on-line e delle piattaforme social media.

Il risultato di questo è nella nostra quotidianità: il precoce tramonto di intere classi di oggetti, alcuni vere e proprie star nel loro settore come il mitico iPod e i lettori mp3 in genere, lettori di CD e video lettori portatili tanto per citarne alcuni, la modifica dei ritmi e dei modi di fruizione delle comunicazioni di massa tradizionali con l’avvento di nuovi soggetti informatori, il cambiamento delle logiche del newsmaking e delle strategie di gatekeeping, l’avvento di nuove pratiche relazionali ed espressive come la moda dei selfie, la condivisione pubblica di aspetti del proprio privato, la tendenza a voler commentare i fatti di cronaca, politici e sociali, di voler essere artefici e produttori di opinione, il narcisismo individuale proiettato sui propri contenuti prodotti.

Dopo queste considerazioni ci si può ancora illudere che i tanti oggetti che ci circondano assolvano semplicemente funzioni strumentali oppure è lecito interrogarsi in quali pratiche quotidiane si inseriscono per cercare di comprendere ed intercettare il loro “storytelling”?

Come detto viviamo la società dell’immagine e questo ci induce a pensare che nonostante di norma si cerchi di giustificare la scelta di oggetti per i loro contenuti qualitativi, invece nella realtà spesso il vero valore sta in ciò che questi sembrano suggerire del suo possessore, della sua identità e personalità, ed è proprio per questo che alcuni di questi artefatti sembrano godere di una vita propria come se fossero entità viventi; pensiamo alla mitografia di alcuni veri e propri feticci come i prodotti Apple, dall’ipod, all’iphone per finire con l’ipad.

Lo stesso Baudrillard riferendosi agli oggetti li definisce come “simulacro funzionale”, ove la loro presunta capacità di soddisfare un bisogno umano, funzionerebbe come alibi per nascondere la sua autentica natura, ossia quella di essere un segno di distinzione (cit. in R. Bartoletti – La Narrazione delle cose).

Comprendere o progettare lo storytelling degli oggetti implica dunque la capacità di inquadrarli come interpreti di un ciclo di vita “sociale” che spesso prescinde dalle loro stesse prestazioni funzionali, “attanti di una rete collettiva di soggetti e oggetti” (E. Pintori – Design delle interfacce – forme di ibridazione semiotica – www.ocula.it), facilitatori di relazioni, protagonisti della scena quotidiana prima ancora che concentrati di tecnologia.

Emerge quindi che l’introduzione di innovazioni o nuove tecnologie che possano condizionare o alterare le pratiche sociali, può comportare la ridefinizione dei rapporti in gioco tra tutti i soggetti sulla scena, dare consistenza al fenomeno degli oggetti cannibali, ovvero quegli oggetti in grado di cancellare completamente dal mercato altri prodotti, così come brevemente accennato nei paragrafi precedenti parlando dei cellulari, ma che comunque non è nelle tecnologie che bisogna indagarne le ragioni ma nelle modificazioni delle relazioni che l’uso di tali oggetti implica.

Oggetti protagonisti dunque, titolari più o meno acclamati di una vera e propria “carriera oggettuale” (Kopitoff – 1986 – The cultural biography of things), fintanto che nel tempo riescono a mantenere intatto il proprio ruolo, perché come asserisce Semprini (L’oggetto come processo e come azione – 1996), “un oggetto è un correlato abituale e corrente delle pratiche di vita ordinarie dei membri di un gruppo, di una comunità o di una società.

Garfinkel nei suoi studi etnometodologici in merito alla dimensione intersoggettiva degli oggetti, considerava l’esistenza di relazioni non solo tra oggetto e oggetto e tra soggetto e oggetto, ma anche di relazioni indotte tra soggetto e soggetto (cit. A. Semprini – L’oggetto come processo e come azione), una interpretazione quindi a 360° che evidenzia la centralità della fenomenologia legata ad un artefatto.

Un altro prezioso contributo che non trascurerei nel mettere in luce la poliedrica natura di alcune categorie di oggetti, è quello proposto da Eco il quale definisce gli oggetti come una sorta di protesi per il loro possessore, perché gran parte delle azioni umane è compiuta con l’ausilio più o meno marcato di artefatti che svolgono la funzione di potenziare le capacità intrinseche dell’uomo, protesi per le quali ne propone una classificazione in sostitutive, perfezionative, estensive e magnificative.

È proprio su quest’ultima categoria e sulla metafora che implica che suggerirei di focalizzare l’attenzione perché implicitamente ci dice che un artefatto non “magnifica” il suo possessore soltanto per le prestazioni che gli offre, ma che spesso agisce in modo estensionale facilitandone o esaltandone le relazioni sociali, in virtù appunto di ciò che un oggetto può suggerire in merito alla personalità e allo status del suo possessore.

Al termine di questo discorso appare evidente come uno dei principi originari del marketing in merito al ciclo di vita di un oggetto, definito come “il tentativo di riconoscere fasi distinte nella storia di vendita del prodotto” (P. Kotler – Marketing Management), mostri i suoi limiti nell’interpretare il “momento biografico” di questo ciclo di vita specie di alcuni prodotti nella variegata ed iperconnessa società attuale, se non tentarne una ricostruzione a posteriori, in quanto troppo spesso tali fasi sono influenzate da anomalie e fattori esterni al prodotto assolutamente incontrollabili.

Per trovare una modalità di lettura adeguata, si dovrebbe cercare di leggere, di intuire le capacità degli oggetti di creare o di saper mantenere nel tempo i propri patrimoni di relazioni intersoggettive, di capire se nuovi artefatti si affacciano sulla scena e quale ruolo possano assumere nello specifico storytelling legato ad essi.

Infine non va sottovalutato che per accostare strutture narrative alla comunicazione di un prodotto, bisogna comunque assoggettarsi alle proprietà di queste strutture e che pertanto, per creare una storia interessante bisogna avere qualcosa di avvincente da raccontare come può esserlo solo una “vita” intensa e ricca di relazioni sociali.

Immagini realizzate da Manuel G. Bernardini

manuelg.bernardini@gmail.com

da Sergio Bernardini | Ott 7, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

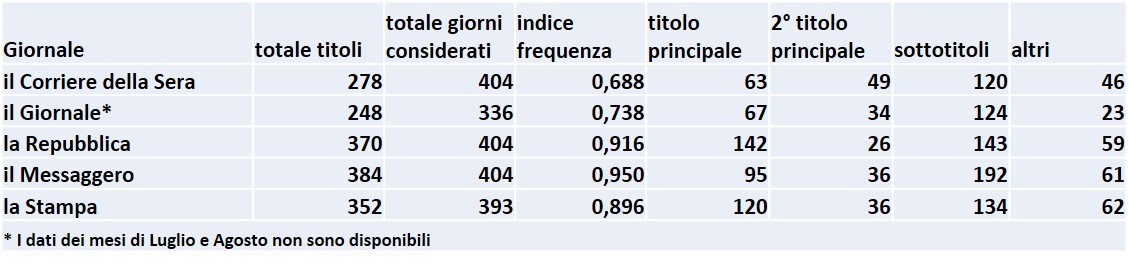

Un sistema di “mapping” che consente di comparare i diversi modi dei giornali di narrare la realtà, conclusioni di una ricerca basata su quasi 2.000 prime pagine e oltre 1.600 titoli relativi ad un soggetto politico di primo piano

Nei miei precedenti post (i titoli dei giornali – narrazione o plagio 1° e 2°) ho cercato di definire un metodo che potesse oggettivamente esplicitare le diverse discorsività di un quotidiano, proponendo al tempo stesso un modo per rappresentarle.

Ribadisco che il fatto di concentrarsi sui soli titoli di prima pagina, scaturisce dalla constatazione di come l’informazione breve sia diventata fondamentale nella fase attuale, sospinta sia dalla enorme quantità di informazioni disponibili, sia dalle caratteristiche degli strumenti tecnologici utilizzabili (es. smartphone), sia dall’ evoluzione degli strumenti informativi disponibili sul web 2.0.

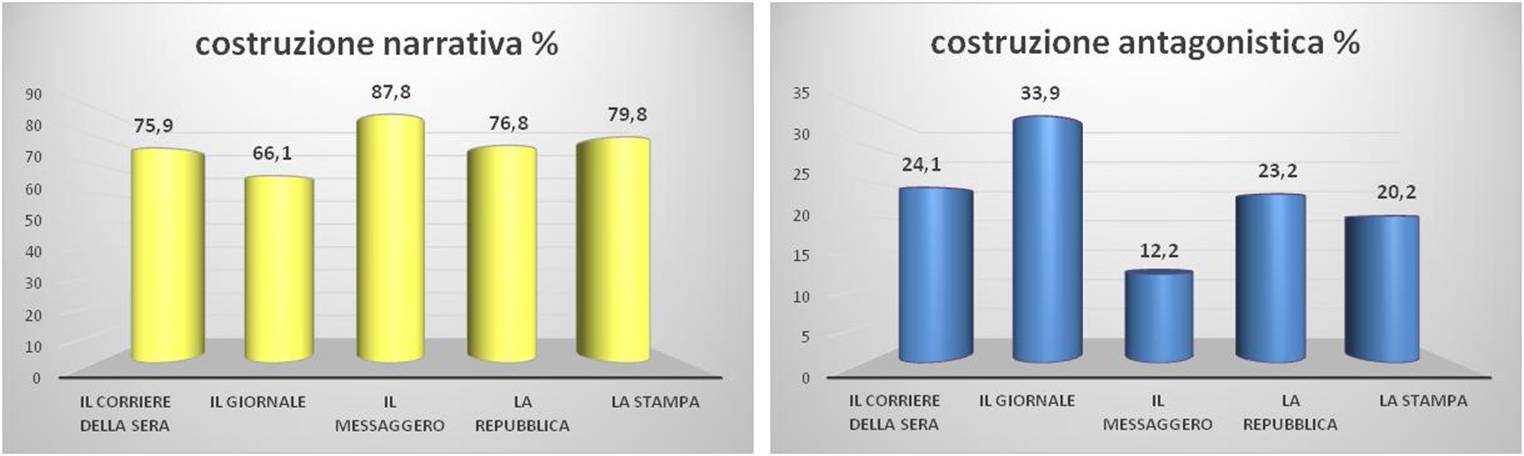

La ricerca, basata sulla selezione di titoli che riportassero le parole Renzi, Premier, governo, ritengo possa aver fornito diverse indicazioni di carattere anche metodologico, ultima delle quali in questa sede la comparazione dei diversi quotidiani attraverso un sistema di mapping alla quale seguirà una sintesi conclusiva per punti.

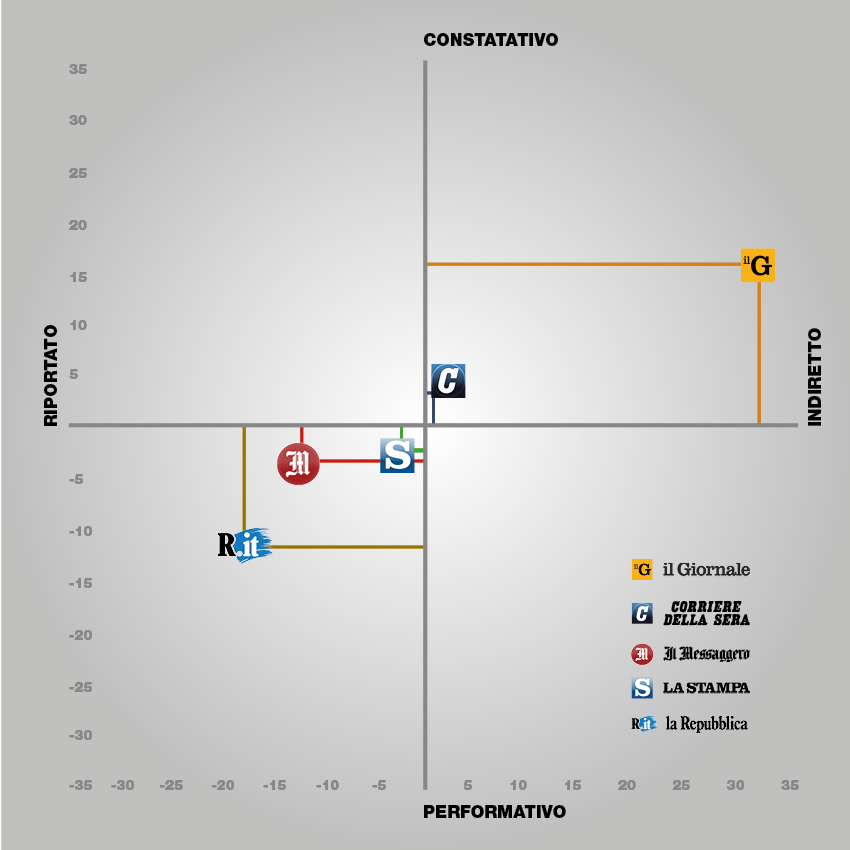

La mappatura è stata costruita utilizzando un sistema di assi cartesiani in cui sono stati collocati i risultati della categorizzazione dei titoli nei tre criteri esposti in dettaglio nel post 2°.

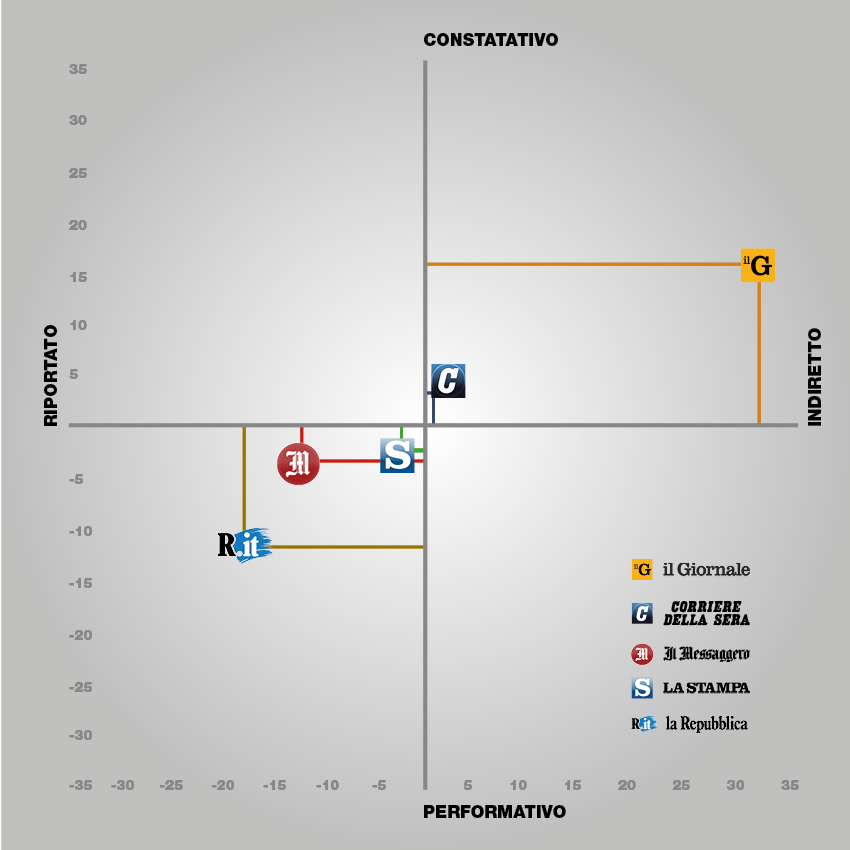

Nella prima mappa sono stati collocati sull’ asse delle ordinate i valori relativi all’ opposizione tra la modalità constatativa e quella performativa, mentre sull’asse delle ascisse sono stati collocati i valori relativi all’ altra dicotomia discorso riportato – discorso indiretto, stabilendo come punto origine (0) la media derivante dai valori riportati da ciascun quotidiano per ognuna delle due dicotomie predette.

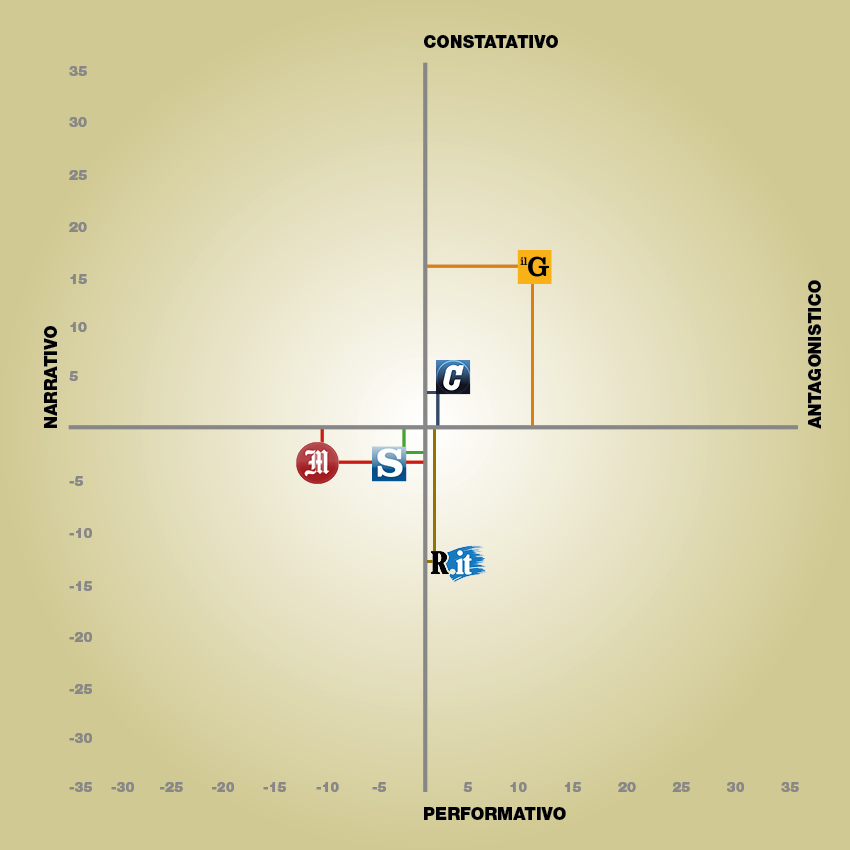

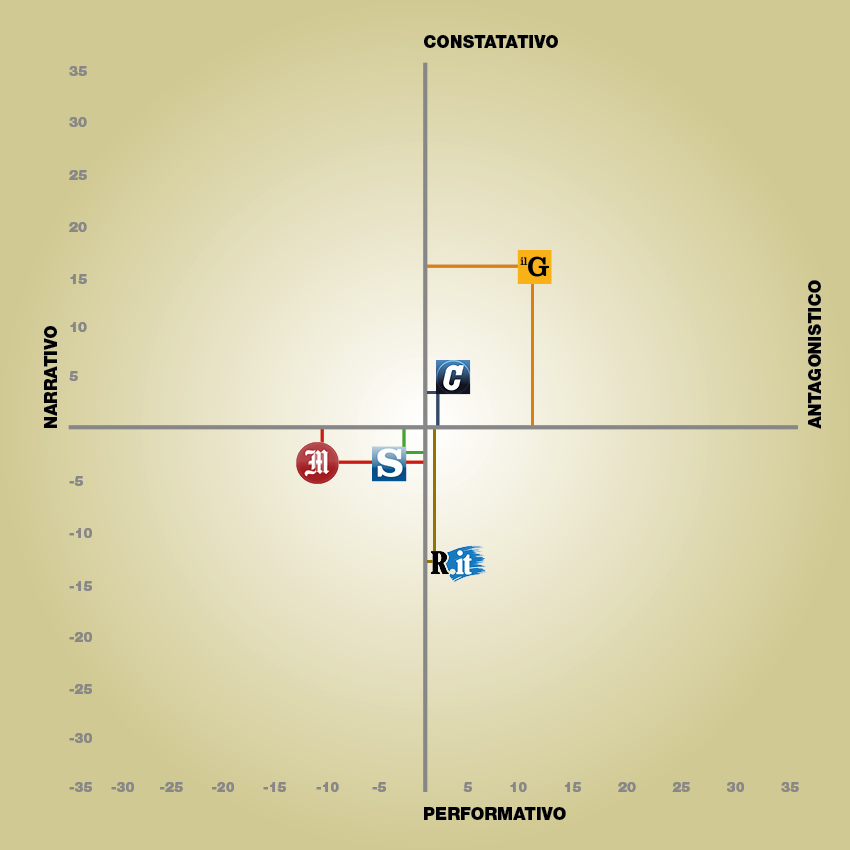

Nella seconda mappa invece sull’ asse delle ascisse al posto della modalità discorso riportato – indiretto, sono stati collocati i risultati riscontrati nella opposizione costruzione narrativa – antagonistica.

Con questo metodo è stato possibile fare una comparazione visiva delle diverse strategie discorsive operate dai giornali in questione almeno relativamente al soggetto analizzato.

Nella prima figura appaiono evidenti le posizioni sostanzialmente opposte tra il Giornale e la Repubblica, il primo nettamente collocato nel quadrante compreso tra le modalità del discorso constatativo e discorso indiretto, il secondo invece al centro del quadrante delimitato dalle modalità del discorso performativo e riportato.

In sintesi, il Giornale preferisce narrativizzare1 il suo discorso, reinterpretando e descrivendo il panorama circostanziale, il quale viene risemantizzato con uno stile a focalizzazione zero dove il giornale si propone come soggetto esperto nei confronti del lettore, di colui che sa molto di più del racconto dei protagonisti, che ne sa più del soggetto ed in tal modo può di fatto reinterpretare adottando il suo sistema di valori e di giudizio. Il Giornale constata le complicanze della scena in cui il soggetto si muove ed agisce, ma di fatto denegandone il discorso diretto e la performatività lo priva dello statuto di protagonista della situazione. Il soggetto è narrato, sterile nelle azioni e carente nel sapere, in una scena in cui diventa comprimario non essendo dotato delle facoltà di modificare l’ambiente.

La Repubblica invece si cala nella veste di narratore etero-diegetico, ossia nel ruolo di colui che non prende parte alle vicende che racconta e che riportando le parole del soggetto, di fatto gli affida la responsabilità di narrarsi, la facoltà di dimostrare il suo sapere, l’onere della veridizione delle sue affermazioni. Scegliendo di evidenziare, tra tante, le parole della performatività del soggetto e la sua volontà di agire, realizza di fatto un discorso a focalizzazione interna, ossia di chi sa tramite le parole del soggetto, ma al tempo stesso è anche il discorso della mimesi, perché il narratore può nascondersi dietro le parole delle frasi riportate.

In posizioni opposte, ancorché molto vicine al punto di equilibrio (il punto origine per convenzione), si collocano rispettivamente anche il Corriere della sera, stesso quadrante del Giornale, e la Stampa, stesso quadrante della Repubblica anche se il loro discorso si celebra con toni più sfumati.

In particolare, il Corriere della sera constata e narrativizza il suo discorso anche perché è nel suo stile la conoscenza dei fatti, del panorama circostanziale, è un narratore esperto che non eccede e non reinterpreta, è il quotidiano che nomina di meno il soggetto in quanto narra la scena non il personaggio.

Uno stile diverso invece per il Messaggero, che pur evidenziando la performatività del soggetto, indossa i panni del narratore etero-diegetico e si affida al discorso riportato per mantenere una apparente distanza dal soggetto sul quale ricade l’onere del suo racconto, anche in questo caso è nella mimesi narrativa che il quotidiano parla al suo pubblico.

Quasi superfluo ribadire che tra le tante parole del soggetto, è sempre frutto della scelta del quotidiano-narratore quale di queste utilizzare, ma come più volte detto voglio evitare giudizi di merito soggettivi ed affidare ai numeri della categorizzazione adottata la definizione dello stile dei quotidiani di cui si parla.

Nella seconda mappa rimane invariata la collocazione dei quotidiani sui valori delle ordinate, visto che permane la precedente dicotomia, mentre sull’asse delle ascisse dove si collocano i valori relativi alla costruzione antagonistica, emerge un posizionamento diverso dei quotidiani.

Il Giornale è quello che più frequentemente degli altri ricorre alla costruzione antagonistica, una modalità che appartiene e completa il suo stile di raccontare la scena con le sue parole, con le sue interpretazioni e giudizi di valore, volutamente conferendo al suo discorso una verve che lo contraddistingue e che si nota anche osservando il grafico descrittivo della sua area discorsiva (vedi post. 2°).

Il Corriere della sera invece, sia pure con una frequenza minore, riporta una lieve prevalenza della costruzione antagonistica; risultato del suo stile e delle sue scelte, il quotidiano “constata” la scena e rileva i conflitti tra personaggi pur cercando di tenersi lontano da giudizi di merito, in linea con la forma della sua area discorsiva.

Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda del Corriere della sera si colloca la Repubblica, anche se la costruzione antagonistica emerge perlopiù nel discorso performativo e nelle parole riportate del soggetto, producendo un discorso ben caratterizzato come dimostra l’area discorsiva descritta.

La Stampa, molto vicina al punto di equilibrio, sembra assegnare una leggera prevalenza alla costruzione narrativa, racconta il conflitto nella constatazione della scena ma evita di enfatizzarlo soprattutto sulle parole e sulla performatività del soggetto, preferisce appunto costruire narrativamente e ciò si nota anche nella forma della sua area discorsiva.

Infine il Messaggero, il quotidiano che maggiormente dimostra la tendenza ad evitare la costruzione antagonistica propendendo per una narrativizzazione della scena, rimane sul suo ruolo di informatore, evita la bagarre e pur essendo il giornale che cita più frequentemente il soggetto preferisce evitare eccessive enfatizzazioni dei toni e del suo discorso in generale.

Conclusioni

Vediamo in definitiva cosa è emerso da questa analisi:

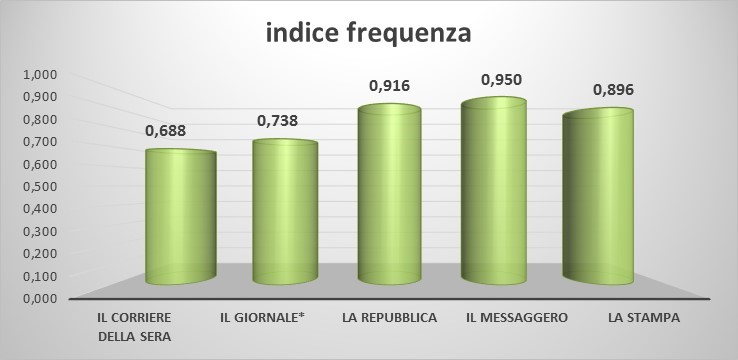

- L’agenda setting, ovvero i temi di maggiore rilevanza dei quotidiani, aldilà di particolarizzazioni “stilistiche” risulta essere molto simile tra i vari giornali; ne gli indici relativi alla frequenza delle menzioni del soggetto di analisi, risultati abbastanza simili, ne l’applicazione dell’analisi di contenuto (vds, post n° 1) che non ha rivelato differenze significative nella frequenza delle parole chiave, hanno offerto strumenti di differenziazione efficaci, e per un lettore che non si impegni in complicate analisi statistiche le diversità si rivelano pressoché impercettibili;

- Neanche l’indice di frequenza con la quale il soggetto appare nei titoli principali deve trarre in inganno perché si dimostra un debole indizio quantitativo del framing operato dal giornale, non supportato, come detto, da sostanziali differenze rintracciabili nel lessico utilizzato vista la sostanziale invarianza ottenuta con l’analisi di contenuto.

- Per identificare le procedure di framing è apparso invece molto più produttivo seguire un approccio teorico rivolto ad individuare elementi di narratologia, in sintesi focalizzando le procedure di costruzione del discorso, piuttosto che basarsi sulla frequenza di determinate parole rilevanti. In tal senso assume maggiore rilevanza definire il soggetto all’interno del panorama circostanziale e rilevarne atteggiamenti e comportamenti in rapporto ai suoi eventuali anti-soggetti anziché basarsi su indicatori quantitativi.

- I tre criteri prescelti nel catalogare la natura del discorso che si realizza nei titoli e che si sostanziavano nella distinzione tra constatazione e performatività, tra il discorso riportato e il discorso indiretto, tra una costruzione prettamente antagonistica e una narrativizzata (vds. post. n° 2 per esposizione più dettagliata dei criteri), hanno messo in luce le differenze esistenti tra i vari quotidiani, confermando in tal senso la rilevanza e l’utilità dell’approccio narratologico e del peso che questo può avere nella procedura di valorizzazione o svalorizzazione di un soggetto.

- Non si può affermare che quanto emerso in termini di posizionamento dei quotidiani in merito al soggetto analizzato si verifichi analogamente anche per altri soggetti o argomenti, tuttavia diversi indizi, peraltro già osservati dal sottoscritto, sembrano avvalorare l’esistenza in alcune redazioni quantomeno di tendenze precostituite all’utilizzo di costruzioni antagonistiche o magari la scelta di reinterpretare narrativamente i fatti piuttosto che riportare le parole dei protagonisti.

- Si nota spesso nei giornali “relativamente” più giovani (il Giornale 1974 – la Repubblica 1976) rispetto a quelli più datati (il Messaggero 1878 – il Corriere della sera 1876 – la Stampa 1867) la tendenza a comunicare stimolando emozioni e tensioni del lettore anche con l’uso di immagini di maggiore impatto, propensione questa che personalmente ho percepito anche in contesti e testate di altre nazioni.

Alcune conclusioni al quale sono pervenuto potrebbero sembrare scontate o poco approfondite, ma ripeto che un’analisi dettagliata per ogni titolo avrebbe richiesto tempi maggiori e una trattazione più articolata, magari più precisa ma che non poteva certo essere sufficiente per attribuire una tendenza, per cui per esprimere questo aspetto ho privilegiato la quantità. Lascio al lettore pertanto l’onere di integrare con il proprio giudizio soggettivo la definizione delle strategie discorsive dei quotidiani di cui ho parlato.

1 Per un approfondimento delle definizioni relative a termini di narratologia usati vds. al link www.bicudi.net/manuale/cap_09.pdf . Per gli studi in materia si rimanda ai contributi e opere di G. Genette, T. Todorov, A.J. Greimas, di cui è possibile reperire in rete ampie e dettagliate sintesi.

L’immagine di apertura è stata tratta da:

https://33.media.tumblr.com/0cd7538d7fab250bd890490e66041105/tumblr_inline_njd8mlSsNf1t6eixt.jpg

da Sergio Bernardini | Set 14, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

Quali le configurazioni discorsive riprodotte dai titoli di alcuni tra i più diffusi quotidiani nazionali relativamente ad un soggetto politico di primissimo piano. Alcuni risultati emergenti da un’analisi condotta su quasi 2.000 prime pagine

2° parte

Nella prima parte di qualche giorno fa ho mostrato alcuni dati quantitativi che in qualche modo hanno messo in luce l’atteggiamento di alcuni tra i quotidiani nazionali più diffusi verso il soggetto di analisi rappresentato dall’ attuale Premier, monitorando i tre termini Renzi, Premier e governo. La diversa frequenza con cui i giornali hanno parlato del soggetto e la tendenza a dedicargli i titoli di maggiore impatto, forniscono delle indicazioni sicuramente interessanti che tuttavia prese isolatamente non sembrano essere in grado di offrire un dato determinante senza utilizzare ulteriori parametri di analisi.

Con una certa sorpresa neanche attraverso l’analisi di contenuto, con la quale sono state isolate le prime 30 parole significative, sono emersi riscontri interessanti, e pur nella relativa povertà lessicale dei titoli si è registrata una evidente similarità di tutte le testate nell’uso di certi termini chiave, per cui necessariamente occorre cercare nella costruzione del discorso quegli effetti di senso che costituiscono l’elemento differenziante dei vari giornali.

I criteri cui ho accennato nel precedente post, di cui illustrerò ora il fondamento disciplinare, costituiranno l’elemento con cui categorizzare qualitativamente il discorso prodotto da ogni quotidiano.

1. Il primo criterio prende in esame il “punto di vista” del quotidiano sul soggetto e ispirandosi ai principi di Austin sugli atti linguistici, ne riprende le due modalità fondamentali dell’enunciazione: quella constatativa e quella performativa1. Premesso che nella comunicazione attraverso i media l’enunciazione avviene attraverso il testo e non mediante lo scambio interazionale, nel testo sono comunque proiettabili i simulacri enunciativi del narratore e per certi versi l’interpretazione del destinatario, per cui la tassonomia di Austin mantiene una sua validità di fondo anche nella valutazione del titolo giornalistico.

Nella modalità constativa, si riscontra qualcosa in merito al tema di cui si parla, si effettua una sintesi descrittiva di una situazione o evento in cui il soggetto poteva non necessariamente avere o esercitare un ruolo attivo o determinante (es. “Colle e politica estera: confronto Renzi-Prodi” – il Corriere della Sera – 17 dic. 14).

Nella performatività invece il soggetto del discorso, chiaramente identificato, ha realizzato un’azione o è impegnato in un fare o comunque promette di fare, sta performando qualcosa destinato a cambiare lo stato di fatto delle cose di cui si parla ed in quanto tale si caratterizza anche patemicamente2 (es.”Renzi sfida la vecchia guardia” – il Corriere della sera -22 set. 14; “Renzi vuole tagli per 6 miliardi” – il Corriere della sera – 9 apr. 14). Una deroga è stata usata nel caso di alcune modalità ottative3 come nel secondo esempio che, esprimendo una volitività del soggetto su qualcosa, sono state comunque classificate come enunciati performativi considerando la modalità del “poter fare” in capo al soggetto del discorso.

In questa dicotomia la posizione del quotidiano, prescindendo da allusioni e ironie, non è certo neutra nei confronti del soggetto del discorso, il quale può far parte di una scena che lo include e a volte lo sovrasta (modalità constatativa), oppure essere inquadrato come protagonista, positivo o negativo, di una situazione che può modificare in qualche modo (modalità performativa) e dalla quale ne può risultare valorizzato o svalorizzato nel merito e nella rappresentazione.

2. Il secondo criterio considera il punto di vista del quotidiano sul discorso e si sofferma sulla costruzione del titolo, individuando nella dicotomia tra il discorso diretto riportato e il discorso indiretto narrativizzato la chiave di classificazione.

Nel primo caso il quotidiano-narratore si serve del cosiddetto discorso diretto riportando le parole pronunciate dal soggetto ed operando in tal modo una presa di distanza da quanto affermato da questi; sono le frasi riportate tra virgolette e/o dopo i due punti (per particolari licenze giornalistiche questi elementi della punteggiatura possono anche essere omessi), in ogni caso parole attribuibili senza dubbio al soggetto (es. “Renzi: niente nuove tasse ma sforbiciate alla spesa” – Corriere della Sera – 23 ago. 14).

In questa modalità il giornale non entra nel merito della veridizione4 che rimane in capo al soggetto, tantomeno in apparenza opera un giudizio di valore sul contenuto, concretizzando con ciò la presa di distanza dai fatti riportati.

Nel secondo caso invece la costruzione narrativizzata del titolo consiste in una riformulazione o riassunto delle parole pronunciate dal soggetto, fatta anche in modo arbitrario ad opera del narratore (es. Renzi svela le spese pazze della ditta – il Giornale – 13 dic. 14); in questo modo reinterpretando ed in qualche modo ricontestualizzando le parole del soggetto all’interno del proprio sistema di valori, se ne produce una modalità narrativa più o meno caratterizzante. Ancorché ci siano molte similarità con le procedure semiotico-discorsive di debrayage/embrayage5, non mi sono sembrate particolarmente attinenti al contesto vista la particolarità delle modalità e strategie del titolo, per cui ho deciso di tralasciarne la discussione.

3. Il terzo criterio valuta le scelte del quotidiano sulle modalità narrative indirizzate al lettore e scaturisce da due approcci teorici complementari. Il primo pone a base la teoria di R. Barthes sull’esistenza di un’informazione doppia della costruzione giornalistica: il fatto vero e proprio così come viene raccontato, e lo sfondo circostanziale da cui tale fatto origina, dedotto per implicazione dal lettore stesso, da cui scaturiscono le condizioni per la produzione della notizia. Il secondo invece proposto da Volli, si basa sulla categorizzazione della costruzione giornalistica6 della notizia e contempla:

- la costruzione antagonistica;

- la componente narrativa;

- il difetto di razionale connessione logica;

- l’anomalia rispetto all’ordine comune delle cose.

In questa ricerca, trattandosi di politica, troveremo pressoché totalmente titoli/enunciato basati sulla costruzione antagonistica oppure connotati da una componente narrativa. Nel primo caso il soggetto citato o chiaramente presupposto per implicazione, è descritto in conflittualità diretta con un anti-soggetto rappresentato da uno o più attori opponenti che concorreranno, nell’ambito della costruzione giornalistica, a valorizzarne o svalorizzarne la figura e/o le azioni (es. “il Premier attacca CGIL e mezzo PD: un museo delle cere – il Giornale – 29 set. 14). Nel secondo caso invece la componente conflittuale, comunque presente in ogni struttura narrativa, appare più sfumata, dissimulata in una composizione dai toni meno accesi, meno intensa nelle sue componenti passionali perché destinata a comporsi all’interno di una fabula più ampia, ove la costruzione antagonistica non si esaurisce nel singolo titolo (es. “Renzi: lavoro, si a nuove regole – la Stampa – 13 ago. 14).

Ovviamente, soprattutto in quest’ultima classificazione, diversi titoli potevano avere una certa compatibilità con entrambe le polarità delle dicotomie descritte per cui la discriminante è stata la loro valutazione rispetto al soggetto di analisi e non viceversa rispetto a criteri generali. D’altronde anche nel caso di qualche classificazione opinabile o di eventuali sviste, per la legge dei grandi numeri ciò non modificherebbe significativamente i risultati ottenuti.

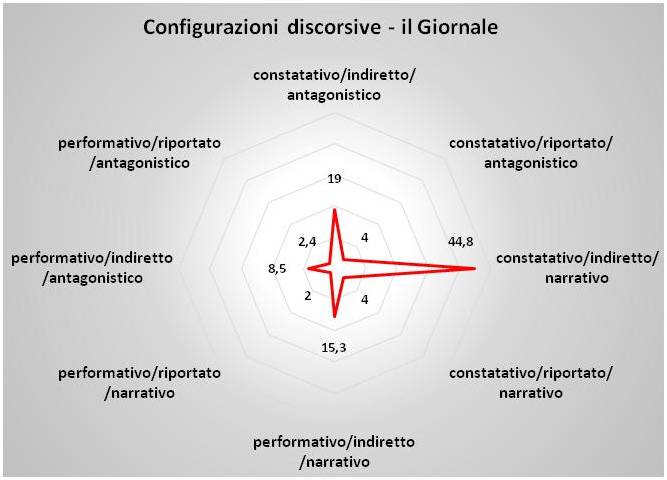

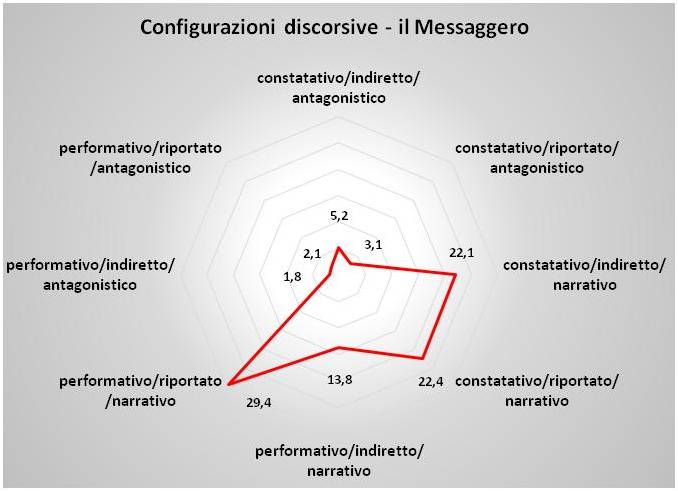

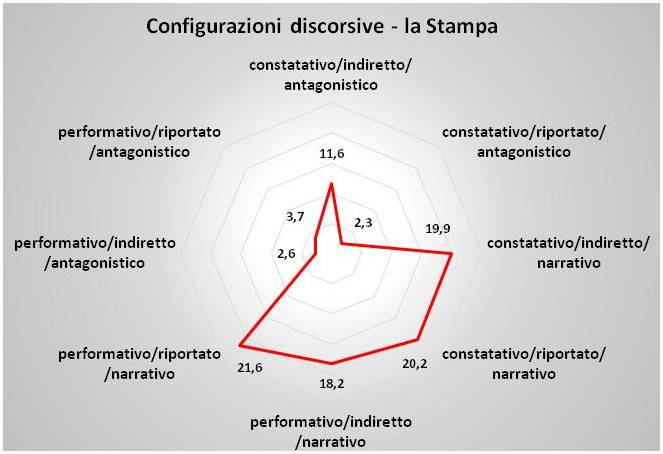

Ulteriori elementi di interesse nel ricostruire visivamente il posizionamento dei giornali sono state ottenute analizzando le diverse combinazioni ottenibili attraverso i tre criteri descritti che hanno dato vita a 8 possibili configurazioni discorsive, dal quale sono scaturite delle aree discorsive di caratterizzazione che sono illustrate graficamente.

Il Corriere della Sera

Il Corriere della sera su 404 giorni considerati ha nominato il soggetto di analisi in 278 occasioni, il 40,3% delle volte in posizione di rilevanza (1° o 2° titolo principale). Il nome Renzi è riportato 186 volte mentre in 23 casi di discorso riportato il termine è chiaramente presupposto, Matteo 2 volte, 51 volte l’appellativo di Premier (o Presidente del Consiglio) e solo 25 volte la parola governo. Forte appare lo stacco tra la personalità di Renzi che catalizza le attenzioni dei media, e il governo come organo collegiale che mostra un’identità abbastanza labile. Non è detto che questa sovraesposizione paghi positivamente e che si traduca in un vantaggio per il Premier, anzi. Relativamente ai criteri di classificazione del discorso si può notare la prevalenza del regime della constatazione (59,7%) su quello della performatività (40,3%), la prevalenza del discorso indiretto (56,1%) su quello riportato (43,9%), mentre la costruzione spiccatamente antagonistica ricorre circa un quarto delle volte (24,1%).

Le configurazioni discorsive ottenute combinando i tre criteri mostrano una chiara tendenza verso le modalità constatative del discorso con netta prevalenza della modalità indiretto/narrativa (32%), mentre nel discorso performativo che comunque mostra un certo picco (20,5%), si preferisce optare per la modalità del discorso riportato/narrativo, prendendo in tal modo le distanze dall’onere di veridizione in capo al soggetto e dalle conflittualità sullo sfondo, la cui ricostruzione rimane nella facoltà interpretativa del lettore. Le modalità conflittuali sono mediamente presenti e mostrano un picco (10,4%) nella configurazione constatativo/indiretto a conferma di un ruolo di osservatore e descrittore della scena a cui il quotidiano non vuole rinunciare, e che peraltro non può e non vuole sottacere alle tensioni presenti sullo scenario. L’antagonismo dunque non è prodotto direttamente dall’enunciazione del soggetto politico, ulteriore presa di distanza, ma connaturato alla situazione.

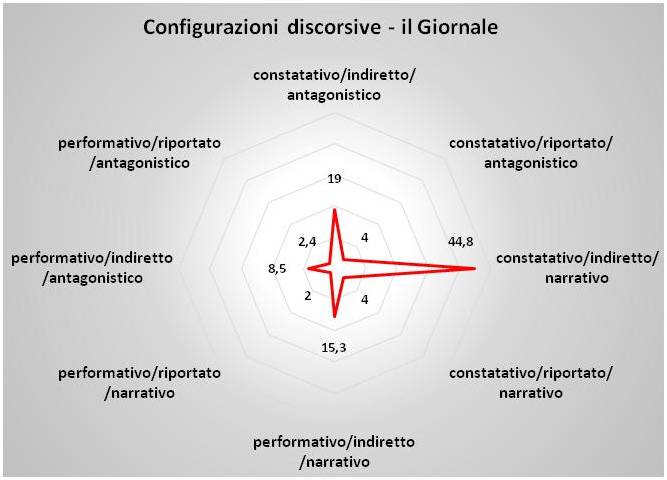

Il Giornale

Il Giornale su 336 giorni considerati ha nominato il soggetto in 248 occasioni, il 36% delle volte in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). La parola Renzi è stata usata 167 volte mentre in 2 casi era chiaramente implicato dal discorso riportato, Matteo 9 volte, 48 volte Premier e solo 20 volte quella di governo.

In merito alla classificazione del discorso prevale nettamente il regime della constatazione (71,8%) su quello della performatività (28,2%), parimenti accentuata la prevalenza del discorso indiretto (87,5%) su quello riportato, mentre la costruzione spiccatamente antagonistica (33,9%) rappresenta il valore più elevato tra tutti i quotidiani considerati.

Le configurazioni discorsive registrate, disegnano nel grafico una singolare forma a quattro cuspidi dove tutte le forme di discorso riportato sono usate in modo assai limitato, prevale in modo molto netto la configurazione constatativo/indiretto/narrativo (44,8%), due picchi nel discorso constatativo/indiretto/antagonistico (19%) e performativo/indiretto/narrativo (15,3%), ed infine una non trascurabile configurazione performativo/indiretto/antagonistico (8,5%). Da rilevare oltretutto che 14 volte su 20 il discorso riportato non appartiene a Renzi ma a personaggi antagonisti.

Scelte di campo che testimoniano sia la scelta di concedere limitatamente la “parola” al soggetto, sia di evidenziarne le inclinazioni alla conflittualità nelle situazioni di performatività, sia uno stile complessivo del quotidiano di proporsi non semplice cronista ma narratore della scena che preferisce appunto reinterpretare narrativamente.

La rilevanza della frequenza del soggetto Renzi non deve dunque trarre in inganno, in quanto sembra emergere un soggetto raccontato in rapporto antagonistico con l’ambiente circostante, la cui volitività è notevolmente ridimensionata.

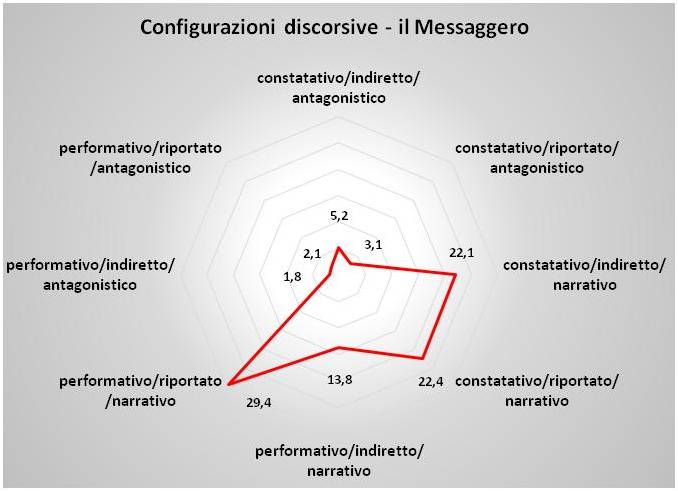

Il Messaggero

Il Messaggero su 404 giorni considerati ha citato il soggetto in 384 occasioni risultando il quotidiano con il più alto numero di menzioni, di cui il 47,1% delle volte in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). Nel complesso la parola Renzi ricorre 242 volte mentre in 14 casi il nome è chiaramente presupposto nei casi di discorso riportato, Matteo 4 volte, 83 volte l’appellativo di Premier e 59 volte quella di governo. Relativamente alle modalità discorsive appare un quasi equilibrio tra il regime della constatazione (52.9%) e quello della performatività (47.1%), una prevalenza del discorso riportato (57%) rispetto a quello indiretto, una costruzione antagonistica assai limitata (12.2%) che fa registrare il valore più basso tra le altre testate.

Nel grafico delle configurazioni discorsive rilevante è la cuspide della modalità performativo/riportato/narrativo (29,4%) e comunque tutta l’area della narratività è assai utilizzata, a discapito della polarità antagonistica, evidenziando quindi una scelta di campo ben precisa.

Il Quotidiano dunque rimane in buon equilibrio nel suo ruolo di narratore della scena, usa il discorso riportato quando la responsabilità della veridizione deve ricadere nella sfera del soggetto, ne riporta la performatività o ne constata la sua presenza nella situazione con equa frequenza, rinuncia all’enfasi dello scontro anche a costo di penalizzare la propria identità.

Una testata che sceglie quindi un basso profilo, rimane nel suo ruolo di informatore e sicuramente non maltratta il soggetto che ne risulta si volitivo, non incline solo al conflitto con altri soggetti ma semmai contro il problema.

La Repubblica

La Repubblica su 404 giorni considerati ha citato il soggetto 370 volte di cui il 60.4% in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). Nel complesso la parola Renzi ricorre 249 volte mentre in 27 casi il nome è chiaramente presupposto nei casi di discorso riportato, Matteo 11 volte, 79 volte l’appellativo di Premier e solo 20 volte quella di governo. Relativamente ai criteri di classificazione del discorso si può notare la prevalenza del regime della della performatività (56.2%), una prevalenza consistente del discorso riportato (63.5%), mentre la costruzione antagonistica (23.2%) ha un coefficiente abbastanza marcato.

Nelle configurazioni discorsive, emerge nettamente la cuspide della modalità performativo/riportato/narrativo (34,3%) ed un’area della constazione equamente divisa tra discorso riportato/narrativo e discorso indiretto/narrativo (16,5%). Una certa rilevanza comunque anche nell’area della costruzione antagonistica nelle due modalità performativo/riportato (9,8%) e constatativo/indiretto (7,3%), segno di un identità polemica certamente non sopita. In generale dunque una testata che cerca di rimanere in equilibrio sul soggetto, che accetta di riportarne la performatività pur senza farsene carico mediante il discorso riportato, che privilegia la narratività pur senza abbandonare l’uso di una costruzione antagonistica nel quale tenta di trovare un equilibrio tra il ruolo di descrittore della scena e le responsabilità da porre in capo al soggetto riportandone le affermazioni.

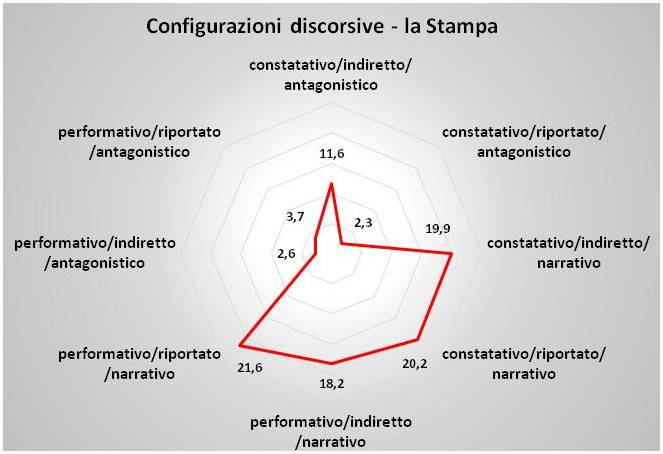

La Stampa

La Stampa su 393 giorni considerati ha riportato il soggetto in 352 occasioni di cui il 56.1% delle volte in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). Nel complesso la parola Renzi ricorre 235 volte mentre in 20 casi il nome è chiaramente presupposto nei casi di discorso riportato, poi Matteo 5 volte, 67 volte Premier e 37 volte governo. In merito alla classificazione del discorso si può notare la prevalenza del regime della constatazione (54%) su quello della performatività (46%), la leggera prevalenza del discorso indiretto (52.3%) su quello riportato, l’uso della costruzione antagonistica il 20.2% delle volte rispetto alla modalità narrativa.

Le configurazioni discorsive che ne derivano, vedono l’area della costruzione narrativa più o meno equamente distribuita nelle quattro modalità possibili, mentre nell’area della costruzione antagonistica una cuspide di una certa importanza si riscontra nella configurazione constatativo/indiretto/antagonistico (11,6%). Da notare che altre due configurazioni del discorso antagonistico, quella performativa (2,6%) e quella del discorso riportato (2,3%) registrano valori assai limitati, quasi a sollevare il soggetto dalle responsabilità dei conflitti.

Una testata dunque che anche in questo caso sceglie il versante della narratività per operare come descrittore della scena, evita i conflitti se non quando il suo ruolo di informatore glielo impone, soggetto neutro che utilizza con equilibrio sia la dicotomia del discorso riportato/indiretto, sia quella della performatività/constatazione, un profilo che certamente non nuoce al soggetto e che consente di mutare le scelte di campo senza intaccarne la credibilità agli occhi dei suoi lettori.

Ci sono molte considerazioni da fare ancora, ma ritengo sia il caso di chiudere e lasciare una pausa di riposo al lettore prima di passare alle conclusioni per le quali do appuntamento tra qualche giorno.

la prima immagine è tratta da:

http://i630.photobucket.com/albums/uu29/climalteranti/giornale.jpg

(vai alla prima parte)

1 Per una trattazione più approfondita della performanza e della constatazione, dell’enunciazione per gli atti linguistici vedi anche M. Sbisa – Gli atti linguistici – Feltrinelli,1978, – J.L. Austin – Come fare cose con le parole – Marietti, 1987

2 Termine in uso in semiotica delle passioni che attiene a sentimenti, emozioni, passioni. Alcuni autori di riferimento: A.J. Greimas, J. Fontanille, P. Fabbri, I. Pezzini, F. Marsciani.

3 Le modalità ottative esprimono desiderio o potenzialità, quindi non sono direttamente riferibili ad una azione in corso o compiuta.

4 Termine coniato da M. Foucault che identifica il processo del dichiarare il vero di qualcosa secondo la visione del mondo di un particolare soggetto, piuttosto che l’oggettivazione del vero di quel qualcosa.

5 Per una esposizione più ampia della nozione di debrayage / embrayage e della teoria dell’enunciazione vedi U. Volli – Manuale di semiotica –Laterza 2000 – per la formulazione della teoria dell’enunciazione vedi anche A.J. Greimas – Semiotica, dizionario ragionato della teoria del linguaggio – 1979

6 Per una trattazione più ampia dei concetti si veda U. Volli – Manuale di semiotica –Laterza 2000 – G. Marrone – Corpi sociali _Einaudi 2001 – U. Volli – Il nuovo libro della comunicazione – Il saggiatore 2007

da Sergio Bernardini | Set 9, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

Un’analisi effettuata su oltre un anno di titoli delle prime pagine del Corriere della Sera, il Messaggero, il Giornale, la Repubblica, la Stampa; alla ricerca di un metodo oggettivo per definire l’atteggiamento dei giornali prendendo a spunto il soggetto politico del momento

Esiste una consapevolezza assai diffusa anche nella gente comune che i media hanno un ruolo importante sulla scena e possono influenzare l’opinione pubblica, tuttavia eccezion fatta per gli esperti di mediologia, non sembrano essere altrettanto chiari modi e tecniche per farlo, cosicché assai frequentemente il lettore attribuisce ad un media una generica appartenenza all’uno o all’altro schieramento basandosi più su convinzioni soggettive che non su metodi oggettivi.

Pertanto l’obiettivo che mi sono posto in questo lavoro è stato quello di individuare un metodo di analisi che potesse definire in modo oggettivo e tangibile l’atteggiamento tenuto dai giornali in merito ad un determinato tema, proiettandolo su una corposa e lunga ricerca che ha riguardato la valutazione di oltre un anno di prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali.

Ho cercato pertanto di individuare degli strumenti relativamente semplici che comunque potessero fornire dei riscontri oggettivi all’obiettivo di partenza, anche se ovviamente non azzardo la pretesa dell’esaustività.

Ho indirizzato il campo d’indagine sui titoli delle prime pagine perché la considerazione fondamentale è stata che l’overload informativo a cui siamo sottoposti e i ritmi delle pratiche quotidiane ci costringono (e ci abituano) a cercare un’informazione breve ed immediata, fatto che determina una crescente efficacia dei titoli, soprattutto di prima pagina, di tracciare i framing dell’informazione in virtù della loro posizione predominante; conseguentemente cresce la loro capacità di influenzare i discorsi sociali trasformandosi in idee, luoghi comuni e stereotipi.

L’analisi è stata effettuata sui titoli delle prime pagine di cinque tra i maggiori quotidiani nazionali, Il Corriere della sera, Il Messaggero, Il Giornale, la Repubblica, la Stampa, per il periodo di tempo compreso tra l’inizio di febbraio 2014 e l’11 marzo 2015, selezionando solo quelli che riportassero il nome di Matteo Renzi, personaggio del momento nel bene e nel male, o il riferimento alla sua carica (Premier, Presidente del Consiglio), ovvero dove fosse riportata la parola “governo” e che di seguito definirò come “soggetto di analisi”.

Ho considerato separatamente gli elementi occhiello, titolo e sottotitolo, includendoli singolarmente nel campo d’analisi a condizione che riportassero i termini sopradetti, viceversa escludendo quelli che non avevano questa proprietà. Ho altresì incluso i titoli dove il soggetto Renzi, ancorché omesso, fosse inequivocabilmente implicato, specialmente nel discorso riportato. Questo ha comportato pertanto che in un solo giorno poteva esserci anche più di un titolo contenente le parole cercate.

Segue ora una prima parte di dati di carattere quantitativo che sono il risultato di 1.632 titoli tratti da 1.941 prime pagine, che danno una panoramica abbastanza ampia; seguirà poi una classificazione basata su dei criteri qualitativi, di cui parlerò nel dettaglio successivamente, dai quali trarre un quadro abbastanza particolareggiato sulle modalità narrative dei giornali presi in esame sul tema considerato.

I risultati

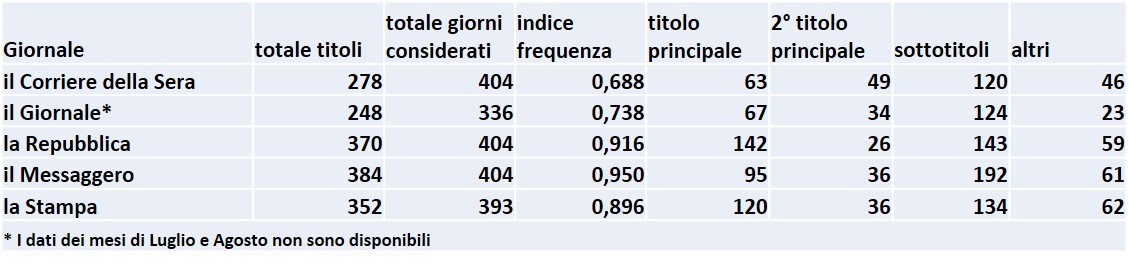

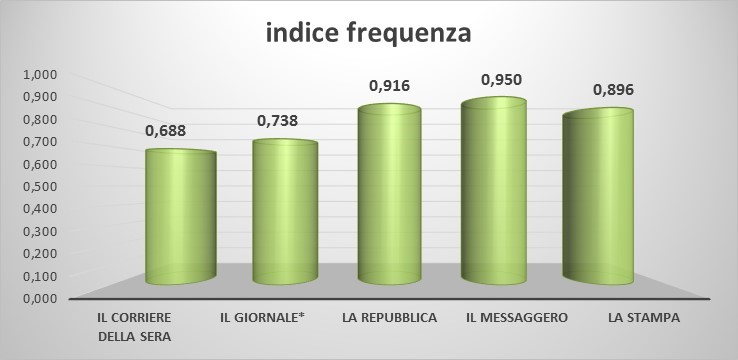

La tabella sottostante riporta il riepilogo di alcuni dati: una prima osservazione si può fare per quanto riguarda l’indice di frequenza che si ricava dal rapporto tra il numero di titoli contenenti le parole chiave cercate e il numero di prime pagine analizzate per ogni quotidiano, che già fornisce una prima comparazione dello spazio riservato al soggetto di analisi dalle varie testate.

Una prima evidente differenza di valori tra le due testate romane, il Messaggero e la Repubblica, e le due testate milanesi, il Corriere della Sera e il Giornale. Si noti anche il dato della Stampa di Torino, non molto dissimile da quello di Repubblica, che sembrano testimoniare una situazione in cui il “peso” di Renzi nella formazione dell’agenda setting dei tre quotidiani è molto simile mentre per le altre due si può desumere un posizionamento un po’ diverso.

Se nel caso del Corriere, il risultato sembra essere in linea con strategie editoriali che privilegiano scenari informativi più ampi e senza eccessive focalizzazioni su un ridotto numero di attori politici, lo stesso non si può dire del Giornale, molto attento alle vicende politiche nazionali, per cui il pensiero inevitabilmente va a logiche di schieramento (che ovviamente avranno una qualche influenza, questo è normale); poiché mi sono ripromesso di evitare nei limiti del possibile valutazioni che potessero ricondursi a giudizi di valore personali, eviterò questo tipo di deduzioni, oltre a suggerire di non trarre ancora conclusioni affrettate.

Ulteriore elemento di valutazione è stato tratto dalla presenza delle parole target nelle varie tipologie di titoli. Poiché negli ultimi anni quasi tutti i giornali hanno iniziato ad adeguare l’impostazione grafica della prima pagina ai particolarismi della quotidianità, non sarebbe stato aderente all’obiettivo classificare i titoli in base ai canoni classici del giornalismo (apertura, taglio alto, medio, etc.), per cui il criterio seguito ha tenuto conto della presumibile percezione di rilevanza del lettore basata sull’impatto visivo (dimensione del carattere, ingombro del titolo) ispirandosi quindi ai principi della semiotica visiva, per cui distinguerò un titolo principale, un 2° titolo principale, i sottotitoli (dei precedenti), altri titoli minori.

D’altronde giornalisticamente si sa come un qualunque soggetto possa essere valorizzabile o meno a seconda della sua collocazione. Ad esempio parlare nel titolo principale di un evento o situazione e riportare nel sottotitolo l’attore (politico!) che in qualche modo lo deve affrontare, presumibilmente non ha la stessa forza di quando nel titolo principale compaiono le azioni/soluzioni che l’attore performa verso la situazione stessa di fatto dominandola, per cui era opportuno distinguere i vari risultati.

Il dato sulla presenza nei titoli principali mostra una sostanziosa differenza tra la Repubblica e la Stampa rispetto al Corriere della sera e al Giornale, con risultati diametralmente opposti, mentre per quanto attiene il secondo titolo principale, i dati risultanti dalle cinque testate sono molto più vicini tra loro.

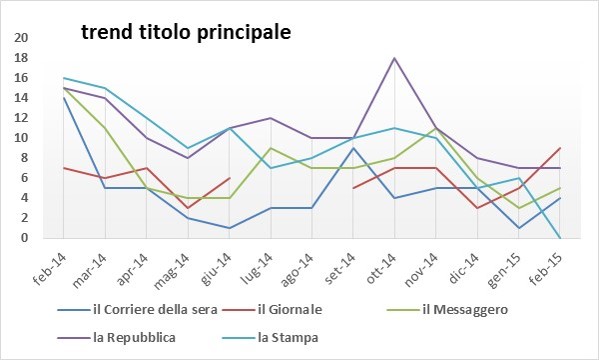

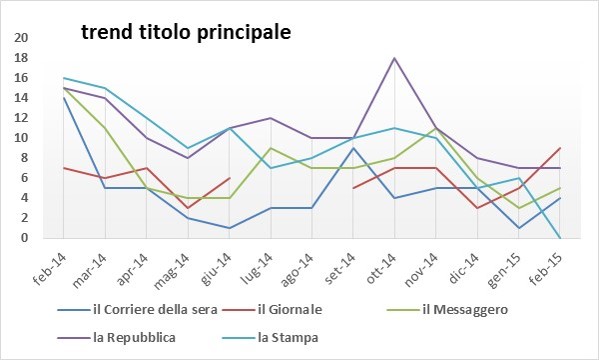

Ho preso in esame anche i trend del titolo principale nell’arco del periodo considerato, e graficamente si possono notare differenze ed alcuni elementi di curiosità.

Infatti anche se le spezzate presentano alcune similarità nella forma e nell’andamento pur considerando le differenze di valori, sono degni di nota il picco registrato a ottobre da Repubblica che si stacca nettamente dagli altri in coincidenza dello scottante tema dell’art.18., così come il particolare degli ultimi due mesi del periodo considerato che mostra l’intersezione della linea del Giornale, in ascesa, segno di una maggiore attenzione che dovrà quantomeno essere decifrata, e della Stampa che invece registra un netto crollo di attenzione, anche in questo caso da interpretare.

Per il resto i picchi si registrano sia all’inizio del mandato, sia nel periodo autunnale in concomitanza con la spinosa faccenda del jobs act e con le delicate questioni della legge finanziaria, per cui sotto questo punto di vista non si registrano particolari sorprese.

Infine invito a soffermare l’attenzione sulle infografiche dei word cloud ottenuti sulle prime 30 parole significative (sono state scartate quindi preposizioni, pronomi, deittici che non avevano alcun interesse per la natura di questa analisi).

Come si può vedere, a prima vista non emergono sostanziali differenze, la parola Renzi è ovviamente la più gettonata seguita dalla parola Premier, mentre la parola governo si alterna con PD (il Giornale e la Repubblica) ma siamo già scesi al di sotto dell’ 1% di frequenza relativa. Per il resto notevoli sono le similitudini tra cui si ritrovano le parole Unione Europea, sfida, riforme, Berlusconi.

Quindi neanche l’analisi di contenuto ha fornito particolari elementi di differenziazione nella frequenza delle parole più importanti o che comunque possono avere maggiore rilevanza nel determinare gli orientamenti discorsivi dell’una o dell’altra testata.

Pertanto per evidenziare delle differenze non rimane che analizzare la produzione del significato fatta dai vari quotidiani nella costruzione discorsiva, mediante l’individuazione di tre criteri che si basano su delle dicotomie che in sintesi sono rappresentate da:

- 1. un primo criterio valuta e classifica il “punto di vista” del quotidiano sul soggetto mediante il regime della constatazione/performatività;

- 2. un secondo criterio considera il punto di vista del quotidiano sul fatto/situazione e valuta le procedure di costruzione del titolo individuando nella dicotomia tra il discorso diretto riportato e il discorso indiretto narrativizzato la chiave di classificazione;

- 3. il terzo criterio valuta il punto di vista del quotidiano sulle modalità narrative indirizzate al lettore operando la distinzione tra la costruzione antagonistica e la componente narrativa.

Nella seconda parte del post tra qualche giorno (faccio affidamento sulla pazienza del lettore), illustrerò più in dettaglio spirito e origini dei criteri prescelti, in modo che si potrà vedere quali sono state le modalità discorsive di ogni quotidiano e le differenze esistenti.

Affermo in anticipo che i risultati emersi sembrano testimoniare la validità del metodo nell’inquadrare la strategia discorsiva di un quotidiano, a conferma di sensazioni avute nel corso di osservazioni effettuate nel tempo, e che pertanto il metodo stesso si presta ad essere applicato anche in relazione a soggetti di analisi diversi da quello da me utilizzato.

Termino dicendo che la multidisciplinarità della materia implica l’esistenza di numerosi fondamenti teorici utilizzabili in questo tipo di analisi, ma considerata l’esigenza di sintesi imposta dal contesto, alcuni di questi non potevano essere sviluppati adeguatamente, per cui sia pure con rammarico, al momento ho tralasciato l’analisi di forme retoriche, linguistiche e di alcuni importanti principi di semiotica dai quali poter trarre numerosi spunti.

Aggiungo che mi sono anche volutamente tenuto lontano dalla dissertazione di elementi che inevitabilmente comportassero soggettività nell’analisi e che avrebbero magari dato l’impressione di rintracciare miei giudizi di valore dai quali invece voglio assolutamente astenermi.

(segue)

Le immagini sono state tratte da:

http://i.res.24o.it/images2010/Migrazione/IlSole24Ore-Web/_Immagini/Notizie/Italia/2011/04/giornali-quotidiani-marka–258×258.jpg?uuid=c5236894-65e1-11e0-ad93-858d8ca0d7c3

http://image.webmasterpoint.org/news/original/un-giornale-su-tablet-pc38261.jpg

http://giornalaio.files.wordpress.com/2009/07/giornali-galleggiano.jpg

Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale.

Da questa infografica possiamo notare come per alcune posizioni non emergano forti differenze, tuttavia si vede come il pubblico del Corriere esprima una forte propensione all’ergastolo quale giusta condanna e la convinzione che i due colpevoli tenteranno qualche escamotage per eludere la pena, mentre nei followers del Giornale emerge l’indignazione, prevedendo il susseguirsi delle astuzie degli avvocati finalizzate ad evitare la giusta punizione ai colpevoli, in quasi un quarto delle posizioni espresse, oltre all’aumento dei fautori della pena capitale. Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.

Su questo piano le differenze come si può vedere sono abbastanza rilevanti e possono risalire sia a diversità socio-culturali tra le due tipologie di followers, sia al tipo di framing che viene più o meno palesemente richiamato dai titoli dei post.Infatti, mentre sul Corriere lo scambio di accuse è la tematizzazione di riferimento, fatto quindi che ispira nei lettori della pagina una presa di posizione sul tema (202 volte), nel Giornale la combinazione dei 4 post ed i rispettivi titoli, tendono a richiamare i frame dell’omosessualità e del decadimento morale e sociale che molto probabilmente ispirano più l’espressione del senso comune, nel tentativo di trovare spiegazioni al verificarsi di eventi così efferati.Difatti nel caso del Giornale circa un terzo delle convinzioni riscontrate, indica nell’omosessualità e nella degradazione che ad essa idealmente si collega un nesso causale più o meno strettamente collegato al caso, mentre le responsabilità educative indotte da genitori benestanti che nel Corriere era stata riscontrata in oltre un terzo delle idee emerse, nel Giornale cala sensibilmente.Infine appare degno di nota richiamare l’attenzione sulle percentuali in merito alle convinzioni rilevate sui giudici e sulla giustizia in genere, perché mentre nel Corriere sembra predominante il riferimento alla giustizia come soggetto astratto che palesa delle lacune nell’assicurare la meritata condanna, nel Giornale il concetto viene oggettivato e la maggiore responsabilità viene attribuita alla persona del giudice quale attore che non applica bene la legge.