da Sergio Bernardini | Dic 10, 2014 | IMMAGINI E VISUAL STORYTELLING, IMPERDIBILI

Le immagini dei quotidiani, mondi apparentemente uguali ma al tempo stesso profondamente diversi, creatori di narrazioni parallele, ancorché costruite sulla stessa terra, destinate a persone diverse. Alla scoperta delle tendenze emergenti di alcune raffigurazioni che andranno poi a popolare gli immaginari collettivi dei lettori.

Dopo aver parlato di una possibile tassonomia delle immagini sui giornali e di come queste possano tradursi in uno strumento di interpretazione dei processi identitari e culturali di un paese (n.d.r. Kosovo), in questa sede voglio affrontarne un altro aspetto che pur originato in un ambito culturale diverso, dimostra la forte e raffinata capacità che le immagini possono avere nell’influenzare le visioni del mondo dei loro lettori.

L’analisi è tratta da ricerche, esperienze e osservazioni a più riprese effettuate sul Libano, un paese al cui interno vivono in equilibrio precario diverse identità risultanti dall’intreccio tra più confessioni religiose e numerose correnti politiche, in un mosaico assai complesso da decifrare.

Non parlerò, se non minimamente, di schieramenti e legami politici che avrebbero rischiato di essere fuorvianti nell’ interpretazione semiotica dei significati percepibili dall’osservazione delle immagini.

Non esistono, come in nessuna realtà giornalistica, limitazioni esplicite a qualsivoglia tipologia di immagini, ma è sulla loro “sintassi” e sulla presenza di certe ridondanze che questa analisi si indirizza, sintetizzando le tendenze emergenti di alcune raffigurazioni che presumibilmente andranno a popolare gli immaginari collettivi dei lettori.

Al Akhbar

Al Akhbar – 18 agosto

-

-

- Al Akhbar è uno tra i cinque giornali più popolari a Beirut e nel sud del Libano, fondato nel 2006 e dichiarandosi indipendente e progressista, impegnato nel sostegno a valori come indipendenza, libertà e giustizia sociale, è ritenuto abbastanza vicino alle posizioni di Hizbollah ed ha una impostazione grafica che ne denota una sua ben precisa identità editoriale; la prima pagina normalmente riporta immagini a “tutta pagina”, foto di grande impatto visivo che spesso non si limitano a documentare un evento quanto piuttosto mirano a far leva sulle emozioni del lettore;

- si rileva l’iconografia del principio di autorità tradizionale attraverso immagini che mostrano leaders religiosi, mostrandone perlopiù i volti; una raffigurazione di autorità che richiama archetipi ancestrali che non possono essere messi in discussione e che pertanto implicano una sorta di lealtà cieca;

- le immagini di uomini che impugnano armi, che non appartengono a forze regolari e che indossano i copricapo tipici delle fazioni di appartenenza, sono l’emblema della militanza armata, la riproposizione di una realtà del recente passato radicata nel paese che viene quasi legittimata attraverso la sua collocazione nella quotidianità;

Al Akhbar – 31 luglio e 1 agosto

-

-

- viene raffigurata la sofferenza, specialmente in prima pagina, non limitandosi a documentare gli eventi tragici che spesso popolano la quotidianità di questo paese, ma ne viene ritratto con dovizia il dolore, la disperazione, il pianto che attanaglia i volti della gente comune e delle donne e che esercita una forte carica patemica nel lettore, suscitandone sentimenti di pietà e solidarietà misti a rabbia come si può immaginare;

Al Akhbar – 1° pag. 31 luglio

-

- sono spesso mostrati bambini, vittime delle sofferenze, che si aggirano nei luoghi delle rovine, scenario della loro quotidianità, e che talvolta appena adolescenti già imbracciano le armi, quasi una profezia del loro futuro;

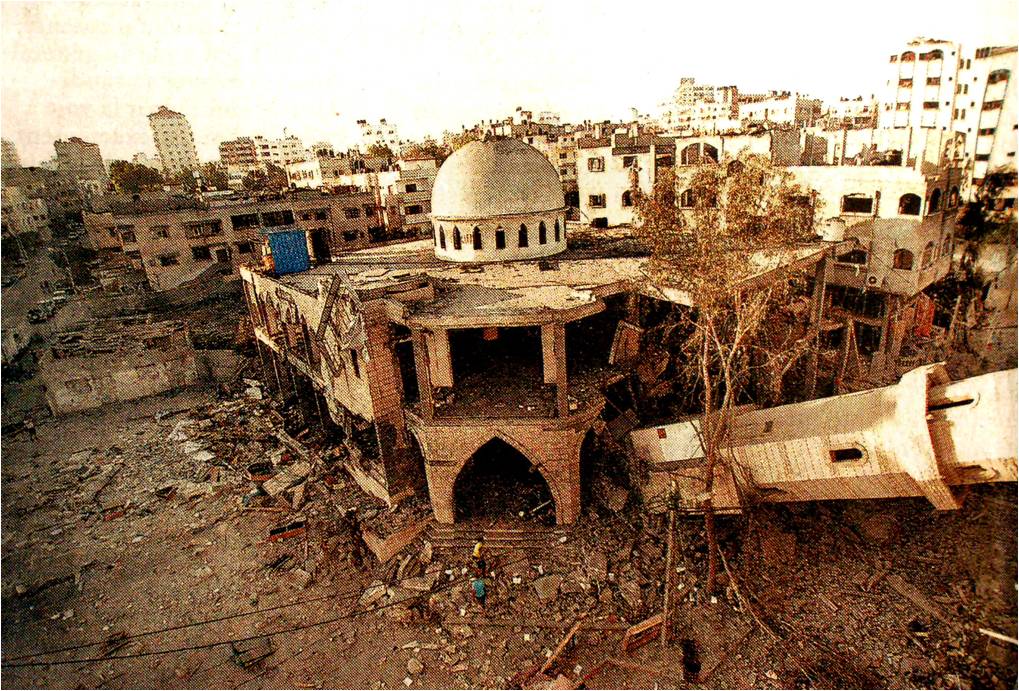

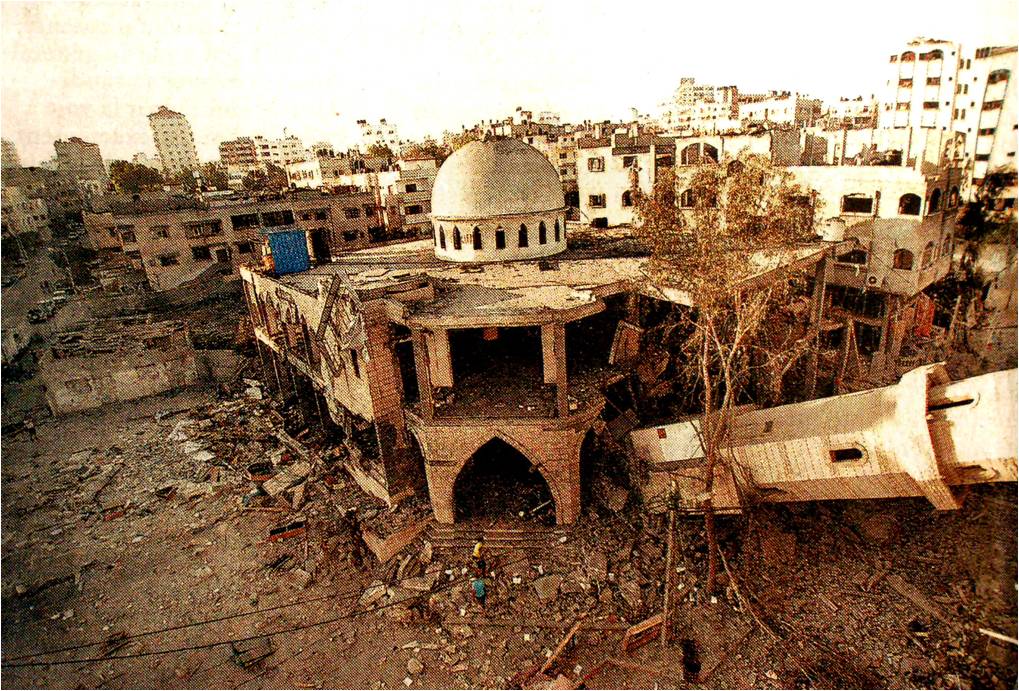

- edifici distrutti o semidistrutti, rappresentazione di una tragica ciclicità degli eventi che mostra come gli effetti delle guerre e delle lotte intestine costituiscano la realtà di buona parte di questa gente;

- le manifestazioni di protesta in strada, folle di gente che esprime la sua anima, altra pratica abbastanza radicata nella quotidianità della popolazione.

Annahar

-

-

- Questo giornale, fondato nel 1933, è il più anziano tra i giornali considerati, assai diffuso in Libano con una circolazione stimata di 45.000 copie, è una testata che si accredita a principi liberali, pluralisti ed in parte di centro-sinistra;

- la prima pagina normalmente propone due immagini che documentano gli eventi principali della giornata con uno spazio normalmente inferiore a metà pagina, e che denotano in linea di massima valore testimoniale ai fatti raccontati;

Annahar – 9 maggio

-

-

- l’autorità rappresentata attraverso le immagini è un’autorità laica di tipo legittimo che si manifesta nei luoghi “di produzione” come gli incontri di vertice, anche se viene comunque espressa senza disdegnare i tratti del carisma e del rango di appartenenza;

- le armi sono rappresentate ma detenute dalle forze regolari, dall’esercito ovvero dall’istituzione legittimata ad utilizzarle nel bisogno;

Annahar – 1 agosto

-

-

- gli spazi di aggregazione sociale, locali, edifici e spazi urbani trovano una presenza adeguata nel mostrare l’aspetto della normalità quotidiana e del vivere sociale;

Annahar – 26 aprile

-

-

- distruzioni e rovine sono mostrate così come la gente coinvolta in questi drammi, ma la sintassi di queste raffigurazioni assume valore testimoniale, se ne percepisce la gravità senza che se ne enfatizzi il dolore e la disperazione.

Annahar – 1° pag. 31 luglio

The Daily Star

-

-

- Il Daily Star è stato fondato nel 1952 e nacque all’origine con lo scopo di informare il cospicuo numero di espatriati a causa della nascente industria petrolifera nei paesi del golfo, divenendo in breve tempo il primo giornale in lingua inglese del Medio oriente. Accreditato di circa 30.000 copie, dalla sua stilistica complessiva si percepisce ben presto come questa testata miri ad altro tipo di audience in termini di cultura e di status sociale;

Annahar – 26 aprile e 10 maggio

-

-

- nella prima pagina di norma appare una foto che occupa il 25-30 % della pagina ed esercita un certo impatto nell’attribuire risonanza al fatto del giorno e che in linea di massima tende ad assumere valore documentale;

The Daily star – 1° pagina 28 luglio

-

-

- immagini di catene di produzione, di impianti industriali, di aziende, di banche, la presenza di infografica relativa ai mercati finanziari, costituiscono la rappresentazione del mondo degli affari, mostrano pezzi di realtà locale e popolano l’immaginario collettivo di una fascia di popolazione che vive un altro tipo di quotidianità;

The Daily Star – 22 marzo e 7 aprile

-

- la ricorrenza in varie modalità dell’iconografia femminile, uno spazio per la moda, ma anche immagini che mostrano soldi, descrivono un mondo dei consumi e raccontano l’esistenza di uno spazio esistenziale di ben altro genere rispetto a quello spesso mostrato da Al Akhbar;

- le proteste di piazza compaiono con una certa frequenza, segno inequivocabile dell’appartenenza alle pratiche quotidiane di questo paese;

- le immagini che mostrano edifici, a volte anche dal basso verso l’alto, che rappresentano un significante semiotico di un certo modo di pensare il futuro;

- armi e rovine non possono mancare, ma compaiono in misura inferiore, denotano una valorizzazione testimoniale e non emotiva, sono elementi di un fatto non la normalità quotidiana.

L’Orient Le Jour

-

-

- L’Orient le Jour è stato fondato nel 1970 dall’unione di due quotidiani libanesi in lingua francese e denota alcune caratterizzazioni tipiche dei giornali occidentali; è una testata attenta a finanza, economia e allo scenario internazionale, ospita spazi glamour e di cultura, ed appare indirizzarsi ad un certo tipo di elite sociale, a tratti persino snob, rappresentata dai suoi lettori modello, appartenenti in prevalenza alla parte cristiana che si richiama alle impronte della cultura francese;

- la prima pagina riporta più immagini di dimensioni contenute che accompagnano i titoli principali; non c’è quindi l’enfasi sul solo titolo di testa, ma la descrizione di una scena poliedrica, quasi a dare la sensazione di saper guardare il mondo nella sua interezza e non solo circoscritto al territorio libanese, un richiamo esplicito a chi ha questa cultura;

- il giornale fa maggior uso del colore rispetto ad altre testate, sia nelle immagini, sia utilizzando fondini colorati all’interno delle sue pagine, stilistica che ricalca l’impronta di modernità dei giornali più “giovani” rispetto a quelli di più lunga tradizione;

- le immagini che riportano personalità di spicco, come nella tradizione libanese, sono abbastanza frequenti, ma anche in questo caso il potere è rappresentato “in giacca e cravatta”, è un potere che si concretizza in incontri più esclusivi, più ristretti rispetto a quanto di norma rappresentato sul Daily;

L’Orient le jour – 16 maggio e 28 aprile

-

-

- le rovine non sono ignorate, ma sono documentate, non “gridate”, così come le proteste di piazza o le armi, meno frequenti, meno pervasive nel rappresentare una realtà libanese che vuole mostrare anche altre facce;

L’Orient le jour – 1° pagina 31 luglio

-

-

- il vivere sociale nei luoghi della cultura o del tempo libero trova un suo spazio, così come la cronaca di fatti di costume, un mondo che appartiene presumibilmente ai suoi lettori;

- l’uso di caricature denota la capacità di saper fare ironia sui fatti e sui personaggi, forse un modo meno isterico ma comunque efficace di veicolare il proprio punto di vista sulla scena, il punto di vista espresso da una elite culturale che non si affida alla violenza;

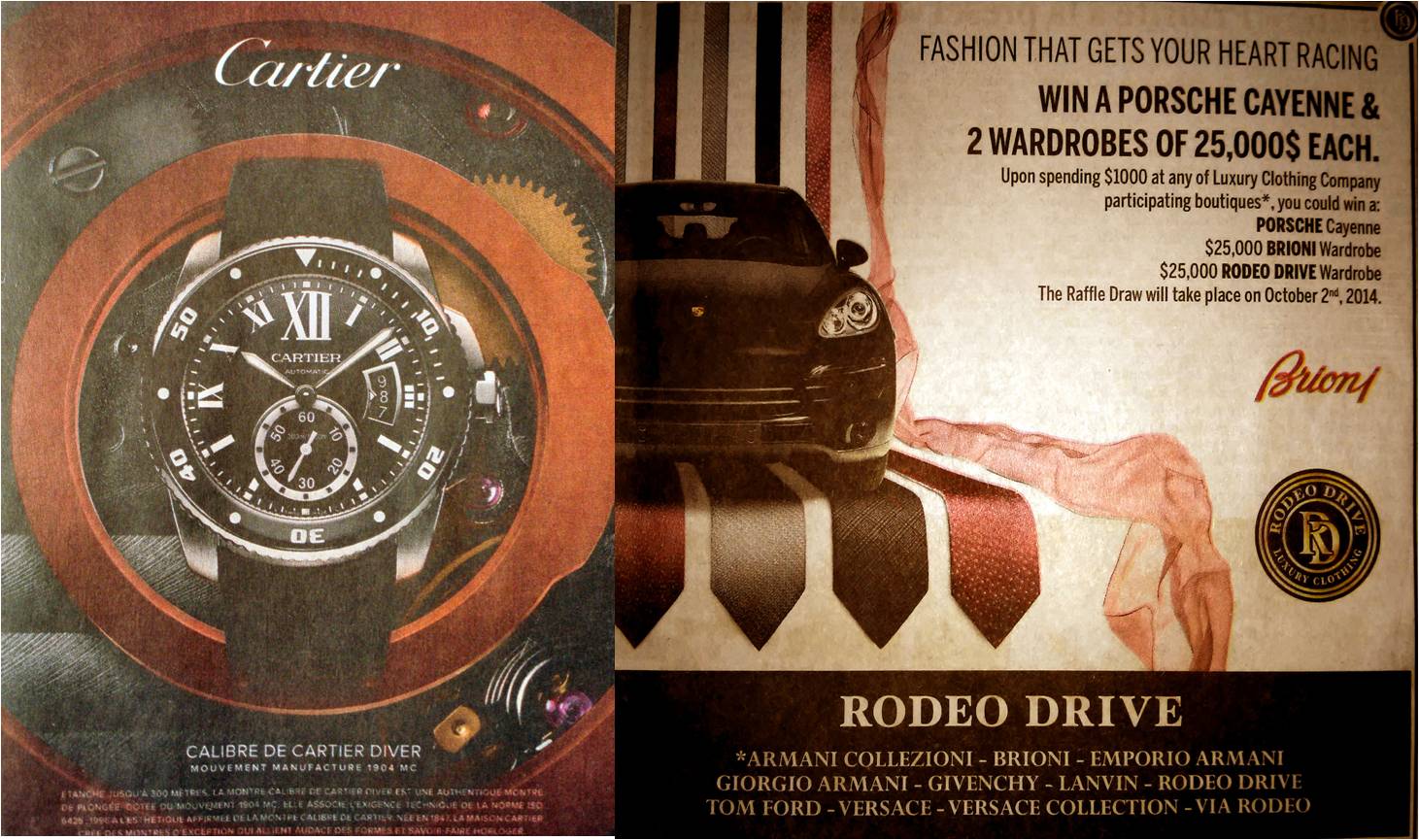

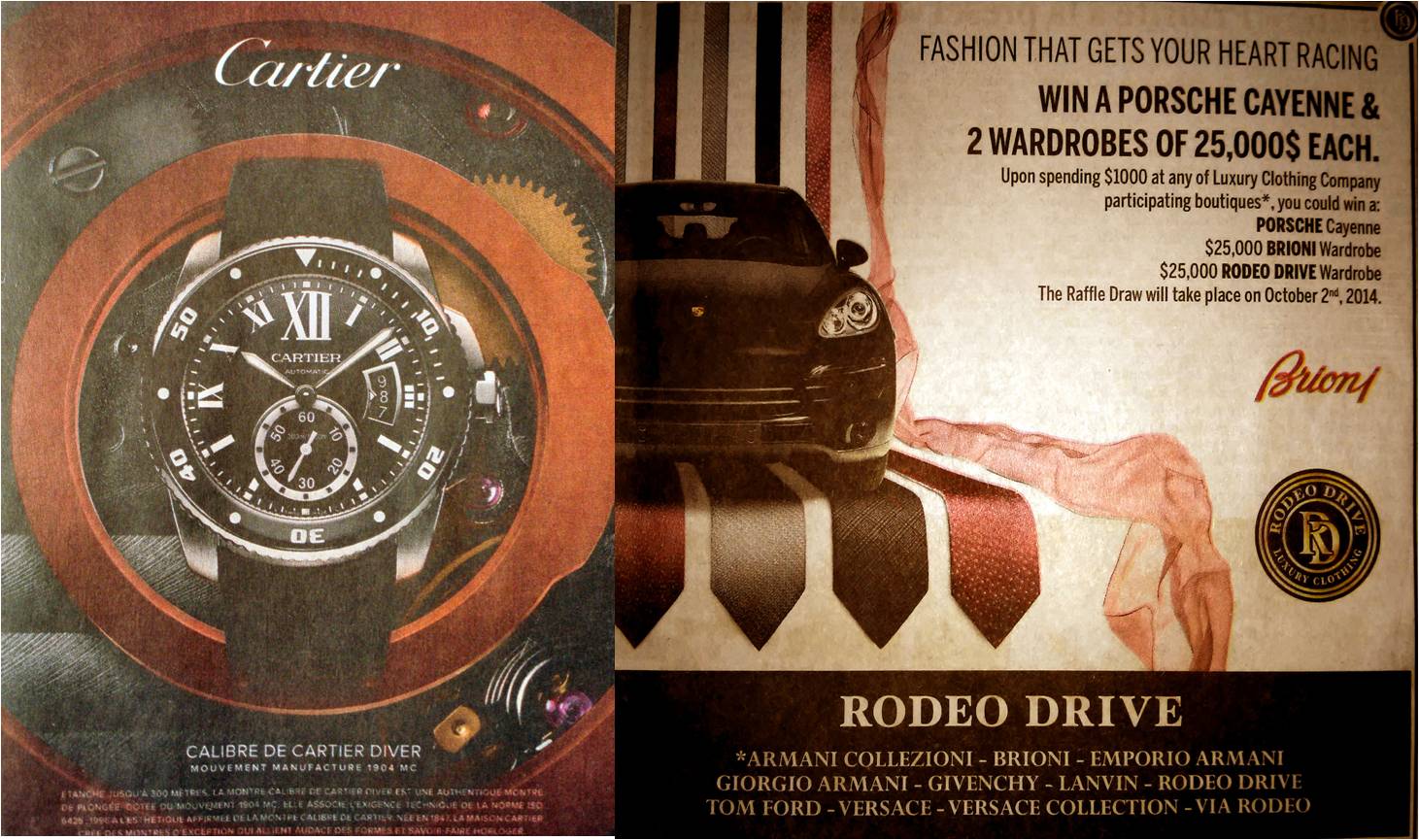

- la pubblicità prevalente mostra prodotti e beni di status symbol come orologi esclusivi, accessori e alta moda griffata, auto di alta gamma.

L’Orient le jour – 28 luglio e 16 maggio

Considerazioni

Ad una osservazione sbrigativa, tutti gli elementi peculiari della quotidianità libanese sono rappresentati nelle immagini: le rovine delle guerre, le sofferenze della popolazione, la circolazione delle armi, i decisori politici in azione, per cui sembrerebbe che tutti i giornali svolgano la loro azione informativa salvo poi declinare attraverso le parole il loro orientamento ideologico, ma questo fatto è noto, risaputo e sostanzialmente decodificato dalla maggior parte dei lettori.

È nel potere di veridicità attribuito alle immagini, alla loro forza testimoniale che si deve la produzione di immaginari collettivi da cui percepiamo valori e dai quali creiamo narrazioni, anche se a volte il nostro osservare quasi distrattamente la scena non ci dà questa consapevolezza.

Focalizzando l’attenzione sulle differenze invece, emergono aspetti che a mio giudizio hanno più importanza di quanta non gliene venga attribuita.

Se consideriamo le tendenze emerse in Al Akhbar, le tipologie di immagini che ho evidenziato possono assimilarsi alle tessere di un puzzle che ripropone lo schema narrativo canonico di Greimas: la rottura dell’equilibrio (gli eventi di distruzione), le sofferenze e le umiliazioni del debole (le rovine, la disperazione), il destinante che da la sua investitura (l’iconografia della leadership), l’acquisizione della competenza (adolescenti con le armi), la lotta (militanti in armi), la folla in strada (in attesa di celebrare il ritorno dell’eroe?), costituiscono una sequenza a cui forse in termini di immagini manca solo il “ritorno dell’eroe dopo aver sconfitto il drago”, una sanzione finale che può essere immaginata e incasellata nelle narrazioni collettive anche senza mostrarne l’evidenza.

Se consideriamo le immagini con le armi, per esempio, mentre in Al Akhbar il detentore era la figura del miliziano o dei gruppi armati, in Annahar queste sono nella disponibilità di reparti regolari in armi, dell’istituzione a ciò deputata, e questo nonostante entrambe le testate si dichiarino ispirate a valori liberali e progressisti.

Le immagini delle rovine sono presenti in tutte le testate considerate, ma mentre in Al Akhbar a volte sono un aspetto totalizzante occupando magari un’intera prima pagina, in The Daily Star o in L’Orient le Jour sono una parte del mondo, perché immagini e notizia compaiono a fianco di altri temi, e già variando lo spazio delle immagini, se ne modifica la risonanza e il peso percepito.

La rappresentazione stessa dell’autorità nelle immagini di persone importanti, assume le sembianze degli affari (Daily Star), del potere (L’Orient le Jour), delle istituzioni (Annahar), del carisma (Al Akhbar), espressioni diverse dello stesso concetto che è uno dei pilastri fondamentali del modo di interpretare la propria realtà sociale.

Persino la pubblicità, rappresentazione dei desideri o proiezione del proprio modo di vedersi nel mondo, assume forme distinte, diverse da quel mondo francese di charme mostrato da L’Orient le Jour.

Tanti mondi apparentemente uguali, ma al tempo stesso profondamente diversi, creatori di narrazioni parallele, ancorché costruite sulla stessa terra, destinate a persone diverse.

Descrivendo la realtà dei quotidiani libanesi, ho preso spunto da questo stato così ricco di aspetti e di contraddizioni, per far emergere il valore peculiare di certe sottili differenze che si celano nella sintassi delle immagini, capaci di influenzare le nostre visioni del mondo.

È in base a ciò che vediamo e che ricordiamo nella nostra testa che edifichiamo le nostre rappresentazioni del mondo, i nostri script sulla scorta dei quali procediamo a decodificare poi le nuove informazioni in ingresso ed andiamo ad aggiornare le nostre personali narrazioni quotidiane.

Ma siamo certi che gli artefici della costruzione siamo noi?

da Sergio Bernardini | Nov 20, 2014 | NARRAZIONI SOCIALI

Dopo 25 anni la caduta del muro costituisce ancora un evento simbolo, fondamento di una rappresentazione sociale che genera l’antecedente attraverso il quale molti fatti successivi sono stati interpretati, dando vita a tante storie, diverse visioni del mondo in grado di orientare gli atteggiamenti della gente comune.

Oltre 1300 condivisioni in un giorno dimostrano la “viralità” dell’argomento ricordato da Repubblica.it attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ma è sui commenti, quasi 300, che ne fanno uno di quei temi che non si possono tralasciare perché probabili rivelatori di interessanti risvolti del pensiero sociale della gente.

In sintesi la caduta del muro di per sé non è solo un evento storico, ma rappresenta un oggetto sociale al quale l’opinione pubblica ha collegato la caduta del comunismo come nucleo centrale di una rappresentazione sociale1. A questo tema la gente ha collegato fatti ed esperienze diverse creando l’ancoraggio per la costruzione di una serie di stereotipi e di atteggiamenti che hanno costituito una base per catalogare e mettere in relazione avvenimenti successivi.

Pertanto, a distanza di 25 anni la capacità di questo evento di influenzare la decodifica dei fatti più recenti è indubbia, per cui è stimolante saperne di più circa la sua forte carica simbolica e quali siano oggi gli stati d’animo tra chi c’era e chi ne ha soltanto sentito parlare.

Anche questa volta ho letto con pazienza e curiosità tutti i commenti e le opinioni espresse tra coloro che si sono coinvolti in questo dibattito virtuale, e il risultato è la scoperta di uno spaccato che svela vecchi stereotipi e idee comuni, storie passate e nuove credenze.

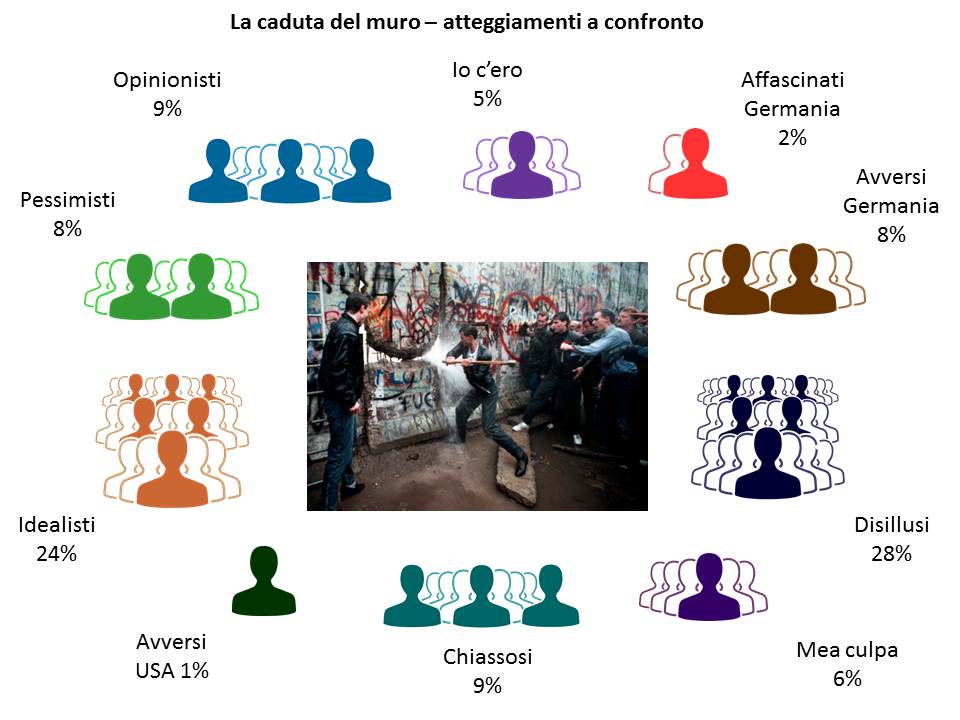

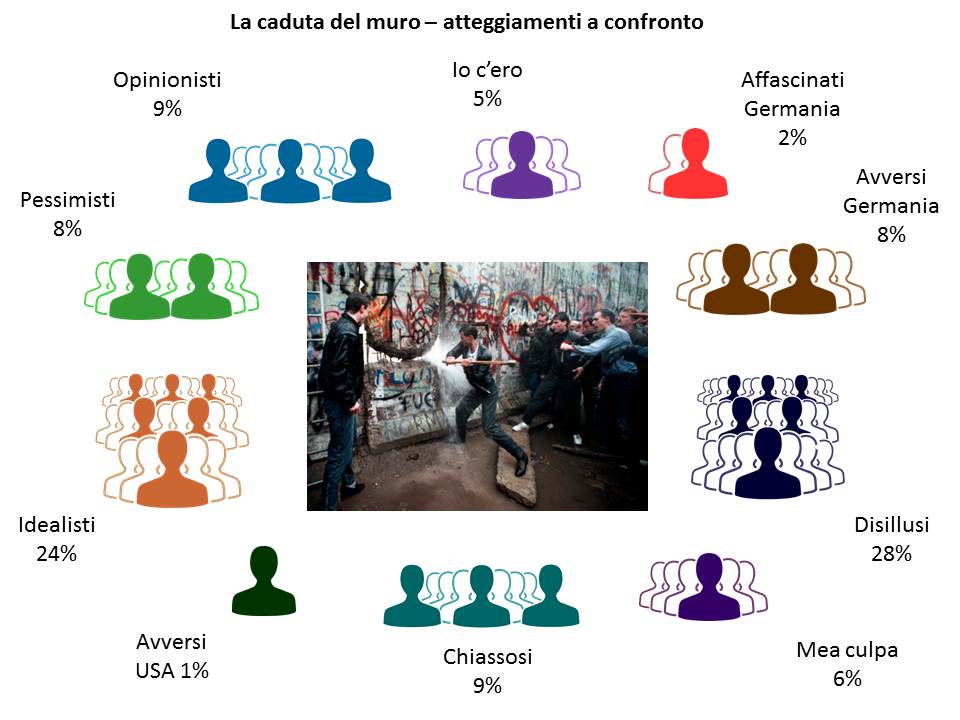

Tra i vari commenti e le risposte sono emersi diversi modi di vedere il mondo e di leggere ed interpretare i fatti della quotidianità, e pur considerando le diverse forme di espressione individuale, ne sono scaturite dieci categorie aventi ognuna un proprio nucleo di senso strutturale.

Vediamo in sintesi chi sono e cosa sentono i vari gruppi individuati.

I disillusi sono il gruppo più numeroso (28%), buona parte dei quali avevano riposto probabilmente tante speranze sul futuro dopo la caduta del muro, speranze che la storia degli anni successivi ha frustrato, sono rimasti delusi, annichiliti dalle promesse a loro dire non mantenute dal capitalismo, ed i loro sentimenti si potrebbero sintetizzare in due frasi emblema: “il sogno di un mondo giusto che sembrava a portata di mano è stato infranto dal cinismo del capitalismo”-“ la caduta del muro ha segnato il sopravvento della finanza internazionale che ci sta riducendo in miseria”; tra le varie tematizzazioni espresse a giustificare la delusione sono da citare il venir meno del ruolo di “contrappeso” che il comunismo aveva nei confronti del capitalismo, l’invasione di immigrati, l’aumento della corruzione, un certo timore verso la rinascita di una Germania egemonica, globalizzazione e falsa democrazia, un ruolo non proprio trasparente giocato dal papa dell’epoca.

Gli idealisti sono il secondo gruppo (24%), coloro che intravedevano e continuano a vedere le grandi opportunità che quell’evento ha rappresentato soprattutto in termini simbolici, la caduta di un ostacolo alla libertà e all’unità dei popoli; sono gli ottimisti, coloro che non creano alcuna relazione con la crisi odierna, sono quelli che pensano “via tutti i muri e le divisioni che ostacolano la libertà dei popoli”,” un evento che rimane vivo nella memoria e che ha cambiato la storia dell’Europa”.

In parte ostentano ancora la nostalgia di quelle emozioni, rilanciano le stesse speranze di superare le divisioni, di abbattere i muri ancora in piedi, di costruire ponti, non legano i problemi attuali a quel fatto storico e pensano che sia comunque meglio ora di prima.

Gli anti-Germania, una corrente nutrita (8%) che ricorda l’esistenza del muro come inevitabile punizione agli errori tedeschi del passato;“ben gli stava ai tedeschi per il male che hanno fatto agli altri popoli”, chi dalla sua caduta paventa il revanscismo della Germania e dei suoi istinti egemonici, “vi è già un altro muro molto più lungo, quello costruito dalla Merkel…”, chi si lancia in analisi economico monetarie a dir poco originali e che dimostra, aggiungo, come alcuni titoli di giornale di “epoca recente” siano stati interiorizzati dai lettori.

I mea culpa sono un buon gruppo di persone (6%) che osservando i fatti del mondo, riescono sempre a risemantizzarli come occasioni mancate per l’Italia o come effetti della decadenza politica e morale che pervade la classe dirigente del nostro paese e che trova spesso sponda nella complicità dell’italiano medio; un pensare che in sintesi si traduce “non è colpa dell’Euro o Europa che anzi ci protegge dai furbastri italici con le sue norme ma dei nostri politici”, oppure “se l’ Italia é messa così deve solo ringraziare il popolo italiano che ha permesso ai politici di fare i comodi loro”.

Gli anti-USA, poco rappresentati in questo dibattito (1%) ma che non potevano assolutamente mancare perché sappiamo far parte degli schemi di pensiero nazionali. Dal “..dilagare dell’imperialismo americano, origine di ogni nostro male…” al “la stessa storia dell’ 11 settembre…” lo spazio è breve anche in un limitato numero di commenti, ricostruzioni più o meno azzardate che vengono comunque ricondotte alla cinica influenza esercitata dagli Stati Uniti.

Gli affascinati dalla Germania sono un gruppo poco numeroso (2%) che esprime apprezzamento per quello che “la Germania ha saputo fare anche dopo fino ad oggi”, che constata con ammirazione come la Germania sia riuscita a gestire il processo di riunificazione successiva, giudizi sui quali, ancorché non espressi, non è azzardato pensare che trovino riferimento negativo la nostrana e irrisolta questione meridionale.

Gli io c’ero, un consistente gruppetto (5%) che nel ricordare il fatto enfatizza l’esserne stato testimone diretto, ed è l’aspetto della memoria quello che sembra prevalere sui significati che il fatto ha prodotto, l’emozione rinnovata del dire “io c’ero … me lo ricordo!”;. Un ricordo di questo evento che sembra riportare indietro il profumo di una età verde per coloro che, ormai cinquantenni, si esprimono in tal modo.

I pessimisti, un gruppo consistente (8%) che dalla celebrazione della caduta non trova motivo di gioia continuando a constatare i mali del mondo, le divisioni attuali, i nuovi muri, le nazioni egemoniche, e via dicendo. Abbastanza “gettonati” il muro israelo-palestinese e l’occasione mancata dall’umanità.

Abbastanza numerosi sono gli opinionisti (8%) a cui piace argomentare, quelli pronti a sfruttare qualsiasi spunto per esporre le loro analisi operando collegamenti con altri fatti legati da un qualche nesso consequenziale o di similarità; la caduta del muro nella sua ricchezza di significati da lo spunto per argomentare ovviamente sulla questione israelo-palestinese, sulle oppressioni create dal neo liberismo, sulle miserie del genere umano. Sono abbastanza vicini al gruppo dei pessimisti dal quale però si differenziano per la verve con la quale si esprimono.

I chiassosi sono un’insieme abbastanza consistente di persone (9%) che entra nelle conversazioni social a costo di essere fuori tema, vogliono esserci, esprimersi e soprattutto dissentire, divagano, entrano in contrasto e spesso cedono all’irrefrenabile impulso di insultarsi con qualcuno che la pensa diversamente da loro; sono coloro che si esprimono con giudizi sferzanti ed a volte offensivi come “i Rom c’erano anche prima, torna a guardare la tv che fai solo ridere”, “Commento da ignorante leggi la storia !!!”, Ma che ca..o ne sai te idiota ? Ma sai di che cosa parli ?”; come toni non c’è male direi.

[tagline]Conclusioni[/tagline]

Sembrerà ripetitivo questo mio riproporre analisi delle conversazioni di Facebook, ma reputo di importanza notevole l’opportunità di scoprire attraverso i commenti, elementi fondamentali che descrivono le rappresentazioni sociali della gente, ovvero i fondamenti delle strutture cognitive attraverso il quale la successione dei fatti in divenire viene poi semantizzata e strutturata in narrazioni.

Ritengo inoltre che sarebbe superficiale etichettare queste forme di espressione per la loro presumibile appartenenza politica essendo apparse sulla pagina di Repubblica.it, mentre è viceversa molto più pagante comprendere che cosa questi commenti raccontano in termini di discorsi sociali.

Anche le percentuali di per sè hanno mero valore orientativo perché possono variare in base al contesto, mentre viceversa il confronto tra schemi di pensiero così diversi ci indica come differenti esperienze di vita abbiano comportato così difformi processi di costruzione della realtà.

In sostanza il creare delle categorie tra i vari commenti espressi da varie persone consiste in realtà in una possibile ricostruzione di altrettante strutture narrative profonde che originano dalla stessa rappresentazione sociale, sulle quali ogni individuo ha poi applicato il proprio processo di figurativizzazione2, descritto più o meno chiaramente dalle loro convinzioni, dalle loro parole ed anche dal modo di entrare in conflitto con altri individui.

Le immagini sono state tratte nell’ordine da:

http://cdn1.stbm.it/studenti/gallery/foto/superiori/le-50-date-piu-importanti-della-storia/crollo-muro-di-berlino.jpeg?-3600

http://cultura.biografieonline.it/wp-content/uploads/2012/05/muro-di-berlino-caduta-picconate.jpg

http://blog.zingarate.com/berlino/wp-content/uploads/2012/11/the-Berlin-Wall-761447.jpg

http://www.viaggiovero.com/img/muro_berlino_trabant.jpg

1 Per il concetto di rappresentazioni sociali vedi S. Moscovici – Le rappresentazioni sociali, il Mulino 2005 e Psicologia sociale – A. Polmonari, N. Cavazza, M. Rubini, il Mulino 2002.

2 Per il concetto di figurativizzazione vedi U. Volli – Manuale di semiotica, Laterza 2006.

da Sergio Bernardini | Ott 28, 2014 | MEDIA E SOCIETA'

La capacità di Renzi di scompaginare gli schieramenti e polarizzare l’attenzione dell’opinione pubblica è sempre molto forte e questa volta il banco di prova è su un terreno molto insidioso.

La narrazione che da anni si è creata intorno all’articolo18 ne ha fatto un simbolo dei diritti dei lavoratori. Riuscirà il Presidente del Consiglio a modificare la struttura di questa storia?

In un mio precedente post avevo provato ad interpretare che tipo di rappresentazione avesse di Renzi il popolo di Facebook, e mi ero ripromesso di tornare sul personaggio, pertanto quale migliore occasione se non in coincidenza dell’intenso dibattito che è nato sull’art.18.

Sulla sua pagina, il 19 settembre in tema di art. 18 Renzi posta “Noi non pensiamo a Margaret Thatcher, noi stiamo pensando a quelli a cui non ha mai pensato nessuno” , dove si è sviluppato un consistente numero di commenti tanto che al 2 ottobre erano già stati postati circa 4.300 commenti. Questa volta tuttavia ho ritenuto opportuno farne una lettura diversa e concentrare l’attenzione nel capire le polarizzazioni e le forme di espressione di consenso e dissenso.

Così dal mio “laboratorio artigianale” ho estrapolato gli ultimi 1.502 commenti (quello che Fb consente di fare!!), li ho sottoposti a content analysis preliminare per individuarne gli elementi di significatività emergenti, quindi ne ho campionati casualmente 465 che avessero il solo requisito di non essere spam oppure di risultare non categorizzabili per via della loro formulazione. Sia pure non potendo rispettare pienamente il protocollo statistico (gli ultimi 1.502 su 4.300), la dimensione di questo campione rispetto al totale dei commenti postati ha proporzioni di una certa significatività per fornire indicazioni degne di nota.

Per la valutazione del “sentiment analysis”, vista l’eterogeneità dei contenuti ed anche per una certa curiosità personale, pazientemente ho scelto di leggermi uno ad uno i commenti del campione e classificarli di conseguenza, anche perché sin dall’inizio si intravedevano aspetti interessanti.

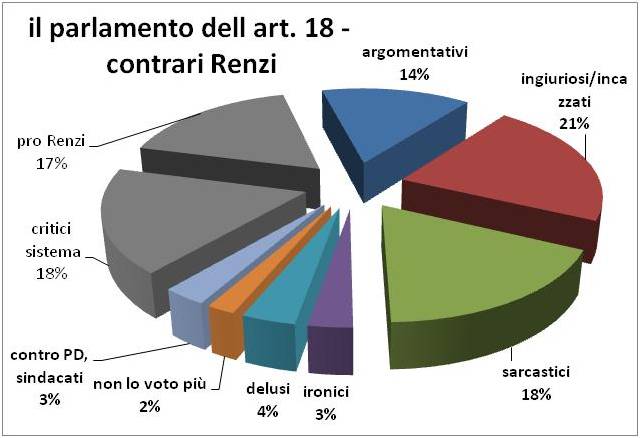

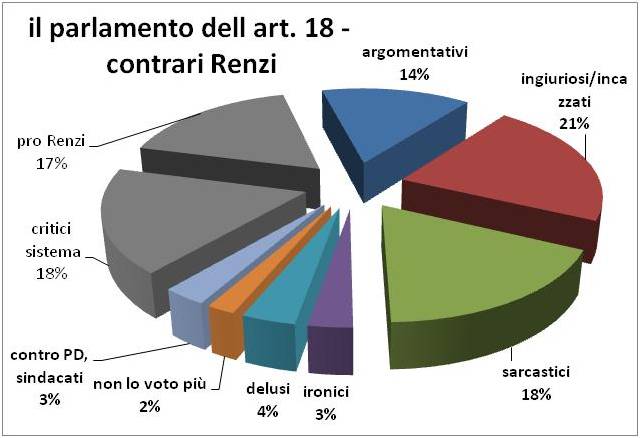

Gli schieramenti

Dal contenuto dei commenti si aggregavano tre macro categorie che definirò come se fossero idealmente degli schieramenti:

* i contrari a Renzi sulla riforma dell’articolo 18;

* i critici del sistema a prescindere dallo specifico argomento;

* il partito dei sostenitori di Renzi e della specifica riforma.

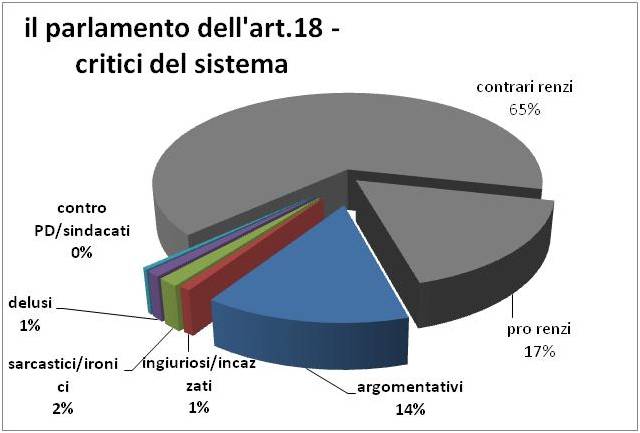

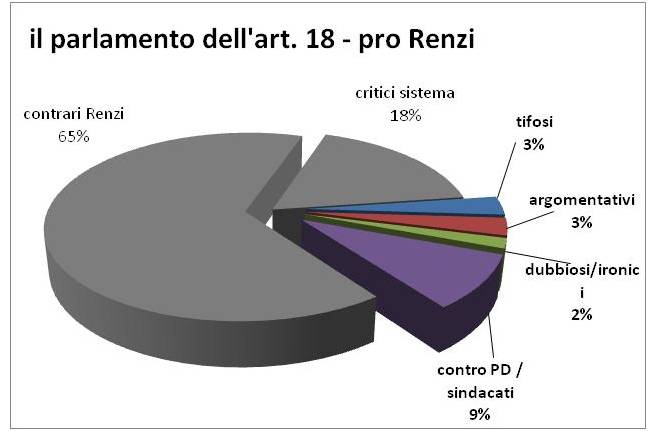

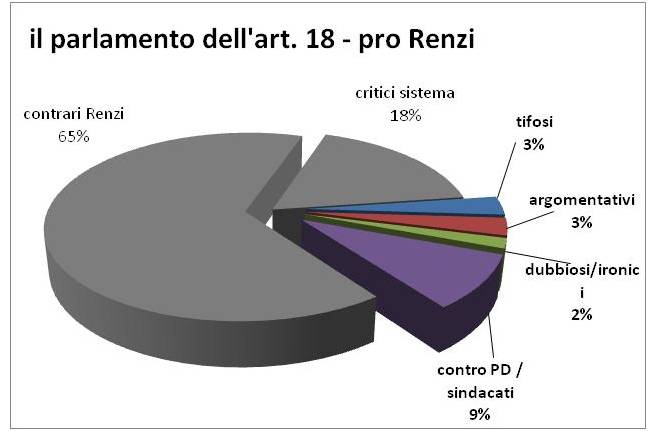

Quanto è emerso, rappresentato nel grafico, è nettamente sfavorevole a Renzi, ed anche a voler temperare il risultato considerando imperfezioni nel metodo statistico, la non rappresentatività del popolo di Facebook rispetto alla popolazione e via dicendo, il quadro di dissenso emergente fa sicuramente un certo effetto.

Peraltro anche ragionando in termini “politici”, non è che le posizioni dei critici del sistema siano poi così benevole nei confronti di Renzi, anzi sono piuttosto vicine a quelle dei contrari.

Tuttavia questo termometro del consenso non mi sembrava così esaustivo nell’esprimere chiaramente le numerose sfumature emergenti in merito agli atteggiamenti, né sufficiente a descrivere il sentimento della gente all’interno di questi tre gruppi.

Pertanto ho scelto di evidenziare le differenze di atteggiamento che si manifestavano all’interno dei tre schieramenti predetti, e ne è risultato un quadro assai particolare. Faccio appello alla fantasia del lettore di immaginare questi sottogruppi come se fossero delle correnti all’interno di un partito e con un sottile filo di ironia provare a immaginare con la descrizione che seguirà, le possibili dinamiche di consenso in base alle decisioni del Premier.

Il parlamento dell’art.18

Nel grande partito dei contrari, che ha una maggioranza schiacciante del 65 % , la corrente maggiore è quella degli ingiuriosi (33%), meglio dire incazzati fuori da ogni eufemismo, i quali esprimono un dissenso viscerale accompagnato da insulti e la cui posizione non è destinata a cambiare al di là delle decisioni e azioni del premier.

Poi ci sono i sarcastici (27%), i quali manifestano un dissenso marcato con toni e commenti che, sia pure espressi in modo meno astioso, non lasciano molto spazio a possibili cambiamenti.

L’altra grande corrente è rappresentata dagli argomentativi (22%), i quali palesano un dissenso motivato da una varietà di motivi che basterebbero a riempire l’agenda di governo dei prossimi anni. Questo dissenso manifestato in modo razionale e non emotivo, potrebbe anche trasformarsi in consenso qualora gli atti futuri del governo dovessero dare risposta alle loro rimostranze.

Nei gruppi meno numerosi, gli ironici (5%) contrassegnati da sentimenti abbastanza vicini a quelli dei sarcastici anche se espressi in modo più sfumato, che si dimostrano relativamente stabili nel dissenso.

Infine le correnti più instabili di questo singolare partito, quelli che sono contro Renzi perché contro PD e/o sindacati (3%), quelli che sono delusi o che vogliono un’altra sinistra (4%), quelli che dicono di non votarlo più e che rappresentano la quota di consenso perduto (2%).

In genere tutte le correnti minori potrebbero anche modificare il loro atteggiamento e convergere verso un consenso a seconda le azioni intraprese dal governo, tuttavia è verosimile che il sostegno di una corrente implichi il radicare il dissenso in altre.

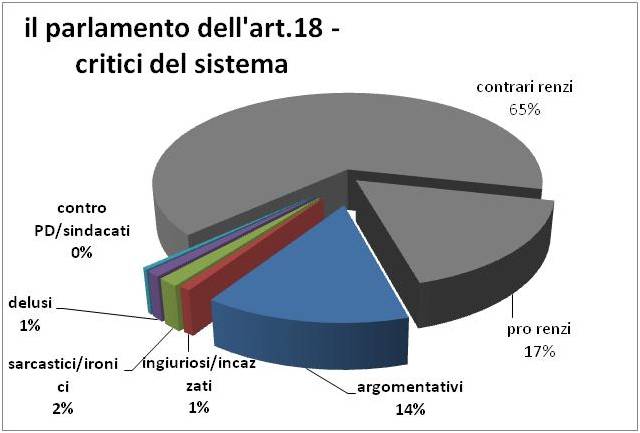

Il secondo partito è quello dei critici al sistema che raccoglie un 18% e si distingue non tanto per essere contro il singolo provvedimento di Renzi sul Job act e sull’articolo 18, quanto per esprimere una sfiducia generale al sistema, ed anche in questo caso esistono diverse anime.

Anche qui il sottogruppo di argomentativi (14%), coloro che ragionano e motivano le svariate cause del proprio malessere, ed anche in tal caso il loro atteggiamento lascia supporre l’esistenza di margini di recupero qualora il premier riesca a riguadagnare una soglia di credibilità attraverso i suoi atti che finiranno inevitabilmente per accontentare qualcuno scontentando altri.

Seguono poi sottogruppi minori come gli ingiuriosi/incazzati (1%), radicalizzati nel dissenso e troppo distanti, quindi su posizioni meno estreme i sarcastici/ironici (2%) che nonostante i toni più misurati sarà assai difficile riconquistare nel breve periodo, ed infine da rilevare non per la quantità ma per la valenza che hanno il bacino dei delusi, dei voti persi (1%), ed ancora una quota residuale di schierati contro PD/sindacati.

Infine il terzo partito, quello dei favorevoli a Renzi, minoritario con una quota del 17% e con una composizione affatto chiara.

Di questa parte infatti solo il 3% sono da considerare i tifosi, una quota sicura di consenso che va oltre il giudizio critico sulle singole decisioni ed esprime un consenso alla persona a prescindere.

C’è la corrente degli argomentativi favorevoli (3%) che spiegano i motivi del favore derivanti più dalla loro soggettiva consapevolezza del problema piuttosto che dalla fiducia nella scelta del premier, oltre ad una quota minore (1%) che con modi diversi, più o meno ironici o dubbiosi manifesta un’adesione non entusiastica al provvedimento visto come una medicina necessaria.

È la quota di coloro che esprimono dissenso a PD e sindacati (9%) piuttosto che un consenso convinto a favore delle azioni di Renzi, che induce a riflettere su un favore che sembra avere delle basi assai fragili e che nella realtà potrebbero provenire non dall’elettorato della maggioranza. Sembra un sostegno originato più dallo spirito di rivalsa che dalla convinzione originata dalla condivisione del provvedimento.

Infine, sia pure in modo estremamente sintetico, riporterò alcune note derivanti dell’analisi del contenuto che consentono di decifrare rapidamente i soggetti principali di queste diverse rappresentazioni della realtà nei tre gruppi attraverso la rilevazione dei concetti chiave del linguaggio utilizzato.

Nei commenti dei contrari a Renzi appare frequentemente il legame sintagmatico tra i tre lemmi lavoro – licenziamento – diritto variamente declinati, insieme ad una marcata presenza del nome di Renzi, ed inoltre Italia/italiani a identificare potenziali soggetti passivi del discorso.

Nel gruppo critici del sistema invece il lemma lavoro e le sue declinazioni è ancora il più usato, ma contestualizzato differentemente perché diminuisce fortemente la presenza dei termini diritto, licenziamento e Renzi, mentre acquistano rilevanza i lemmi politica, stipendi ed anche Euro, in tal modo delineando alcuni nessi causali dei problemi attuali.

Nel gruppo pro Renzi invece c’è ancora la marcata presenza del lemma lavoro, ma si affacciano altre parole come il nome Matteo, l’avverbio avanti, il lemma sindacato ed alcuni termini in rapporto di iponimia con questo ultimo come CGIL e Camusso.

Non mi soffermo oltre nell’elencare particolari o in una disamina di numeri e percentuali che tedierebbe il lettore, anche se penso con queste brevi note di aver fornito un’ idea su quelli che sono percepiti come i protagonisti della storia.

Conclusioni

Eviterò come sempre commenti di carattere politico visto che ogni considerazione si finalizza a dare una lettura sociale e culturale del contesto, tuttavia i risultati che vediamo se dovessero rappresentare un barometro del consenso vedrebbero il Premier incassare una durissima sconfitta.

Ribadisco, sia chiaro, che quello fatto è una sorta di gioco che propone dei dati da un punto di vista parziale come quello dei social media e su uno specifico aspetto sul quale è probabile si siano pronunciati in maggior misura coloro che più si sentono toccati dal provvedimento.

Ho tentato di rappresentare in modo volutamente ironico attraverso i grafici, una sorta di simulazione della realtà della politica italiana e del perché siano così frequenti le frammentazioni ed i cambi di “casacca”, così come è molto più facile aggregare il dissenso verso qualcosa o qualcuno che non costruire il consenso sui fatti e forse questo è un po’ il frutto di passate delusioni, e un po’ la nostra particolare cultura di essere italiani.

In questo caso mi sembra che probabilmente ci troviamo di fronte ad una disputa basata più su un simbolo che non su un fattore concreto per la semplice ragione che con la crisi in atto, l’esistenza dell’art. 18 non ha impedito di passare dall’8 al quasi 13% di disoccupati; di contro suona come un ossimoro la tesi che rimuovere una norma che facilita il licenziamento si trasformi in mezzo per creare più posti di lavoro!

Questi ed altri gli aspetti contrastanti che fanno dell’art. 18 un simbolo, che nello specifico si è dimostrato un contenitore di una miriade di significati sottesi e non del tutto esplicitati dalle parti in causa, favorevoli o contrarie che siano.

Nella considerazione che in politica si sono fatti spesso provvedimenti legislativi silenziosi dagli effetti a volte ben più dirompenti dell’oggetto del contendere, viene spontaneo chiedersi quanto sia pagante combattere una crociata contro questo simbolo?

Perché in tal caso la posta in gioco non sembra più quella di ottenere un risultato concreto, quanto piuttosto l’affermazione di una serie di significati simbolici che appartengono più al personaggio e alla sua leadership, più mitografia che sostanza.

Ecco perché scontrarsi contro un simbolo forse paga poco in termini concreti ma sul piano simbolico può rappresentare una grande vittoria oppure una rovinosa sconfitta. Quale sarà la metafora di questa parabola della leadership nell’arena politica di questi tempi? Staremo a vedere.

A giudicare dai risultati sembrerebbe che la rete non sia proprio il terreno preferito di Renzi visto ciò che ne emerge e che, leggendo i commenti, questa volta non sembrano stati generati solo dall’ iperattività dei grillini.

l’immagine 1 è tratta da:

http://ilreferendum.it/wp-content/uploads/2014/08/art18_corteo_fiommodena1.jpg

L’immagine 2 è una composizione di immagini tratte da:

http://media.polisblog.it/0/0fd/154982388-594×350.jpg

http://ilmegafonoquotidiano.it/sites/default/files/camusso_2.jpg

http://www.repubblica.it/images/2011/11/29/143632875-0dbe0618-d61b-4250-9fe9-efc4fde2b854.jpg

http://www.iocombatto.it/wp-content/uploads/2014/09/kj.jpg

http://www.lintraprendente.it/wp-content/uploads/2013/08/Pierluigi-Bersani-Pd.jpg

http://www.mariomieli.net/wp-content/uploads/2014/10/853news.jpg

http://www.tribunaitalia.it/wp-content/uploads/2014/07/renato-brunetta.jpg

da Sergio Bernardini | Set 29, 2014 | MEDIA E SOCIETA'

Riesumare scenari da guerra fredda a distanza di 25 anni non è semplice. Tra colf ucraine e turisti russi a Madonna di Campiglio, in che modo i media raccontano questa crisi a cavallo tra vecchie ideologie e nuove logiche di consumo?

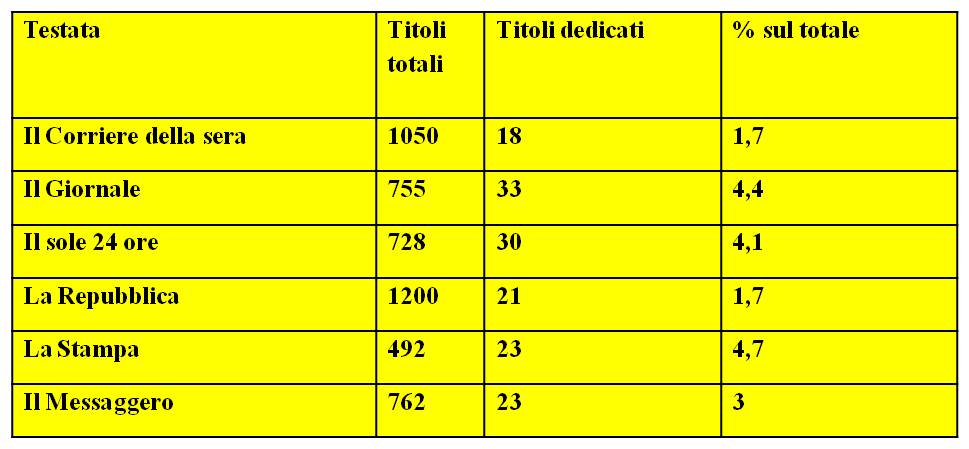

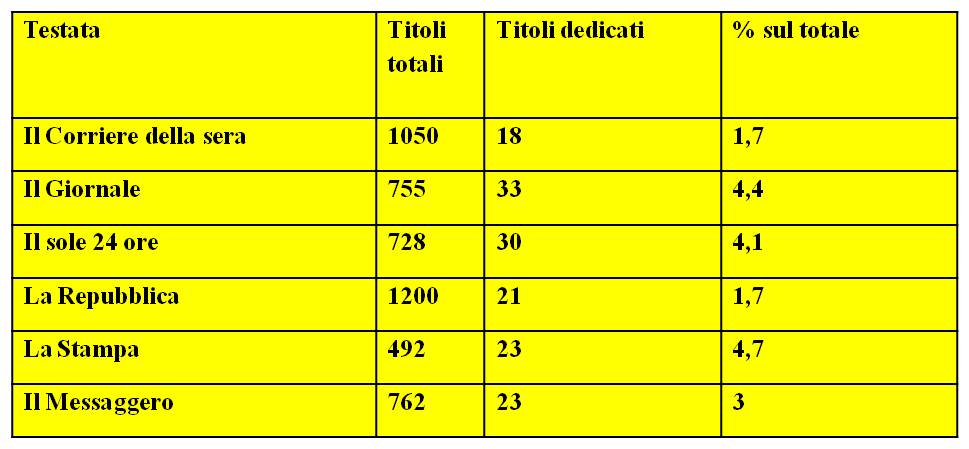

L’analisi è stata sviluppata sui titoli e sottotitoli degli articoli pubblicati on-line da sei testate nazionali tra le più diffuse, per il periodo dal 1 al 18 settembre. Le testate prescelte sono state il Corriere della sera, Il Messaggero, il Giornale, Il sole 24 ore, la Repubblica e La Stampa.

A 25 anni dalla caduta del muro, la crisi in Ucraina che ha incrinato i rapporti tra Russia e mondo occidentale ha riaperto scenari che si pensavano dimenticati, ed ha costretto i media a reinventare un racconto dei fatti di fronte ad un mondo profondamente cambiato. Ed è nata per questo motivo la curiosità di indagare sulle modalità discorsive utilizzate prendendo in esame i media on-line.

L’indagine ha considerato inizialmente alcuni aspetti meramente quantitativi necessari ad inquadrare la risonanza che le testate considerate hanno dato ai fatti, ovvero il numero di articoli dedicati alla crisi in Ucraina sul totale di quelli pubblicati nel periodo in esame.

Il secondo aspetto dell’analisi ha riguardato invece le modalità con le quali si è parlato della crisi, dando quindi prevalenza agli aspetti qualitativi del discorso.

Prima di tutto, perché soffermarsi all’analisi di poche righe iniziali, titolo e sottotitolo, invece di considerare tutto l’articolo? Osserviamoci nella realtà.

Viviamo nella “smartphonizzazione” dell’informazione, fenomeno che supera persino quello di alcuni anni orsono battezzato “overload informativo”; non c’è più tempo per approfondire per cui un titolo e poche righe sono sufficienti per darci una dimensione del caso.

La fondamentale importanza di questi frammenti di testo, o di “testo breve”, si fonda nella loro caratteristica di poter sintetizzare ciò che deve essere ricordato, di fornire alla mente i frammenti che saranno utilizzati nella costruzione narrativa delle nostre conoscenze come se fossero le tessere di un puzzle, ma anche per alimentare i nostri stereotipi.

Nella tabella che segue riporto sinteticamente i risultati emersi che a prima vista ci danno un’istantanea del livello di attenzione dedicato a tale argomento, e tra la noia dei numeri si può intuire che lo spazio dedicato al fatto, almeno nel periodo considerato, non è stato poi così forte, specie se si considera che il solo termine “Renzi” come unità lessicale dei fatti di politica, compare il doppio o il triplo delle volte il numero di titoli dedicati all’Ucraina.

L’aspetto qualitativo dei titoli in esame invece trascura l’aspetto meramente numerico, pur considerandoli sulla scorta della caratterizzazione loro conferita dalla presenza di certe unità lessicali giudicate di importanza preminente.

A tal fine prendendo a spunto la teoria attanziale1, il primo passo è stato quello di individuare un primo attante rappresentato dai termini Russia, Mosca, Putin, un secondo opposto identificato nelle parole Ucraina, Kiev e Poroshenko, un terzo anch’esso in opposizione implicato da Europa, Stati Uniti e Nato; ogni sinonimia è comunque da ricondurre a questi tre attanti principali.

Per quanto riguarda la vera posta in gioco, il valore conteso è relativo alla sfera di influenza e di potere che viene declinato dai tre attanti in modo diverso e come tale riportato dai media; in sintesi la tutela delle etnie russofone per la Russia, la minaccia all’integrità territoriale per l’Ucraina, il rispetto di principi per l’occidente.

Una nota a parte meritano la modalità con cui sono state trattate le varie leadership: quella di Putin è stata nominata con una certa ridondanza e tali rappresentazioni, che a volte stimolano proiezioni e aspirazioni con le quali la gente si identifica, ne delineano una personalità, sia pure in chiaro scuro, prevalente sulle altre.

Ora saranno riportati solo alcuni titoli che a mio parere hanno la capacità di rappresentare un po’ il senso generale anche degli altri.

Il Corriere della sera

L’attenzione al tema è stata tutto sommato modesta, predomina la figura di Putin – Ucraina, Putin: “Subito uno Stato indipendente nel sud-est ucraino”- Putin vuole conquistare tutta l’Ucraina – un accordo tribolato per la deliberazione delle sanzioni – Usa e Ue divisi su nuove sanzioni contro la Russia – Ucraina, rinviate le sanzioni Ue Putin: «Avanti coi negoziati» – la Nato che cerca di far sentire la sua voce – La Nato metterà base nell’Est e Putin riscrive la sua dottrina – Kiev, alta tensione Russia-Nato «Esercitazione» anche con l’Italia – ed infine le voci definite stonate –..Berlusconi attacca la Nato: «Su Putin irresponsabili» – Al Bano: «Sto con Putin: è come l’Istria, tutti sanno che è italiana».

In definitiva un ampio uso di frasi riportate, enunciazione “enunciata” che comunque prende le distanze da colui che afferma; bisognava parlarne e lo si fa ma quasi senza convinzione, pressoché in difficoltà ad inquadrare giornalisticamente il caso.

Il Giornale

Questa testata racconta la crisi in modo diverso, prende posizione. La disposizione pro Russia traspare sia nel citare il leader Putin – Putin: “negoziati per uno stato nell’Est dell’Ucraina” – Ecco i dieci motivi che danno ragione allo zar Putin – sia nel descrivere la situazione – Mosca avverte Nato e Usa: “Agiremo di conseguenza” – La Nato è morta e la Russia non è più un nemico – Putin: “Le sanzioni Ue minano il processo di pace” – sia nel descrivere gli effetti – Europa, altro harakiri: le sanzioni anti russe ci costeranno un miliardo – Pugno duro con Mosca? Putin chiude cieli e portafogli.

In sintesi una critica abbastanza esplicita all’occidente e all’Italia nel loro seguire pedissequamente la politica degli Stati Uniti nello spettro di una crisi inventata per rinsaldare la Nato mentre invece la minaccia, scritto senza perifrasi, è altrove (“L’islam taglia un’altra testa ma noi facciamo guerra a Putin”); una collocazione pro-Russia netta e chiara giustificata dal pragmatismo di evidenziare costi economici dati dalle sanzioni che non gioveranno né all’Europa, né al sistema Italia in particolare.

Il sole 24 ore

L’impostazione di testata economica del sole 24 ore cerca di rimarcare ove possibile l’aspetto economico degli eventi. Si pone in evidenza la tregua –Ucraina, telefonata Poroshenko-Putin: tregua «globalmente rispettata» – si descrive la compattezza degli alleati – Crisi ucraina, Nato rafforza la difesa nel Baltico – ma al tempo stesso si sottolineano più volte gli effetti della crisi che colpisce entrambe le parti – Le Borse Ue chiudono in rialzo: la spinta da tregua Russia-Ucraina – Schaeuble lancia l’allarme: “Germania, stime di crescita da rivedere. A causa delle crisi in Ucraina e Medio Oriente…” – Europa e Stati Uniti sostengono il made in Italy ma la crisi russa ci costa oltre mezzo miliardo – La crisi Ucraina pesa su Gazprom: utile in calo del 41% – Putin è sempre protagonista della scena – Ucraina, Putin detta le condizioni per la tregua – mentre la mancanza di compattezza sulle sanzioni emerge nuovamente – Non c’è accordo a Bruxelles su sanzioni.

Nel complesso una esposizione nella quale l’europeismo è una scelta di campo quasi obbligata ma perseguita senza troppa verve, perché nell’ elenco degli effetti prodotti dalla crisi nessuno dei contendenti ne esce indenne.

Il Messaggero

Nel racconto di questa testata in evidenza i tentativi di tregua – Ucraina, firmato il cessate il fuoco. Kiev trova l’accordo con i ribelli – Crisi Ucraina, intesa Poroshenko-Putin per cessate il fuoco permanente – i proclami dell’Ucraina – Ucraina: «Grande guerra contro la Russia»– la Nato che deve confermare il suo ruolo – dopo le minacce di Putin la Nato invia le truppe – Ucraina, Nato potenzia la difesa a Est:.. – la risposta di Mosca – Ucraina, Mosca avverte la Nato: «Mai vostre truppe ai nostri confini» – esplicitando i termini del problema, ancora la personalità di Putin a dominare la scena – Putin: «Negoziati per creare un nuovo stato nell’Ucraina dell’Est» – infine la posizione dell’Europa – Ucraina, l’Ue: accordo su nuove sanzioni contro Mosca – Ucraina, domani le sanzioni Ue alla Russia. Mosca: reagiremo” – …Ma sulla Russia Usa e Ue sono divisi – con una sequenza di annunci che dietro ai proclami nascondono a stento le difficoltà a trovare un accordo reale sulle sanzioni, mentre la minaccia di ritorsioni appare anche più fondata.

In tal caso il racconto della crisi mostra una disposizione europeista abbastanza tiepida, più di facciata che di sostanza, niente a che vedere con gli atteggiamenti da crociata ideologica di un tempo.

La Repubblica

Uno schieramento europeista che traspare nel dare prevalenza alle dichiarazioni dei soggetti di una parte – Ucraina, Obama: “Aumentare le forze Nato” – Ucraina, Germania spinge per sanzioni Ue alla Russia:.. – Nato rafforza presenza militare ai confini con la Russia. Mosca: “Così si alimenta la tensione” – anche se traspare il dubbio – Così la Nato sfida Putin ma un rapporto segreto spaventa l’Europa – Borse Europee in rosso.. – Ue adotta nuove sanzioni ma rinvia attuazione – mentre è ancora il ruolo chiave di Putin che appare come ago della bilancia della situazione – Ucraina, Putin: “Impossibile prevedere quando finirà la crisi” – Ucraina, accordo per cessate il fuoco. Ma Putin detta le condizioni – Ucraina, Poroshenko-Putin “Tregua globalmente rispettata” – Come detto all’inizio uno schieramento pro-occidente che tuttavia non può evitare di riportare i dubbi, le divisioni e la difficoltà nel decidere ritorsioni del blocco occidentale che non sembra poi così coeso come vorrebbe far credere.

La stampa

Una descrizione dei fatti dove non si nascondono le divisioni del blocco occidentale – Kiev è pronta alla tregua. Usa e Ue divisi sulle sanzioni – Gli Usa: “Subito nuove sanzioni alla Russia” Ma gli europei frenano: “Prima il dialogo” – Sostegno a Kiev, linea dura con Putin e meno legami con gli Usa – il travaglio della tregua che non sembra reggere – Ucraina, tregua a rischio: a Donetsk uccisi 6 civili – e il carisma di Putin ancora in evidenza – Putin“pensare a stato nell’Ucraina orientale” – Prove di tregua in Ucraina. Putin detta le condizioni e Kiev minaccia un muro al confine – mentre Berlusconi si schiera – … Berlusconi attacca la Nato: “Irresponsabile” – e c’è da credere che abbia un buon seguito di opinione pubblica che la pensa come lui. In definitiva una posizione abbastanza super partes che cerca di riportare azioni e dichiarazioni degli opposti schieramenti senza dimenticare, magari indirettamente, di richiamare l’attenzione anche sulla posizione dell’opinione pubblica nazionale.

conclusioni

Non so se quanto riportato risulti più o meno sorprendente, di fatto non esiste più quello schieramento da crociata come avveniva negli anni ’70. Certamente non è possibile sapere quale sia l’effettiva posizione dell’opinione pubblica, né la sua disponibilità a pagare un prezzo in questa crisi, visti i già più che pressanti problemi economici del momento.

Appare evidente comunque un cambiamento di atteggiamento verso la Russia che è il frutto anche del cambiamento dei tempi per almeno tre ordini di ragioni tra le quali:

a. la caduta dei baluardi ideologici dell’opposizione al blocco comunista, che ormai appaiono desueti e sorpassati, mentre una volta erano sufficienti ad ottenere il consenso dell’opinione pubblica;

b. i casi Snowden e Wiki Leaks così come una “disinvolta” politica americana, stanno intaccando la credibilità dei principi politici statunitensi non solo negli anti-americani militanti ma in fasce sempre più ampie di opinione pubblica non solo di sinistra;

c. la globalizzazione ha portato non solo l’ interscambio commerciale ma anche, grazie al turismo, una quantità di interazioni con un numero sempre più ampio di cittadini russi, spesso benestanti e in viaggi di affari o di piacere, aspetto che consente alla gente comune di farsi un idea di queste persone direttamente e senza il racconto dei media.

Sono cambiati tempi e situazioni, è cambiata la società, sono cambiate le storie che l’opinione pubblica vuol sentirsi raccontare, ed al tempo stesso anche quelle che i media sono disposti a descrivere, per questo una considerazione finale merita di essere fatta.

Nel momento in cui così tanto si parla di story-telling anche a livelli politico-strategici, emerge che dietro le storie deve sussistere una verosimiglianza, perché queste possono innestarsi solo sulle conoscenze e sulle idee comuni delle memorie collettive del momento, memorie che le narrazioni possono solo mettere in ordine ed a cui concorrono a dare forma e contenuto, molto più difficile invece farle circolare quando vengono a mancare i presupposti basilari di credibilità.

1 Il termine attante è usato in linguistica e in narratologia, un campo della semiotica.

In linguistica l’attante’ è un soggetto che compie l’azione indicata dal verbo; l’attante è un elemento nominale che insieme a un verbo forma una frase (ad esempio nella frase “Il cane mangia l’osso”, il cane e l’osso sono gli attanti). Gli attanti non devono necessariamente compiere un’azione, possono anche subirla. Inoltre esistono anche attanti non umani (oggetti o animali).(Fonte Wikipedia) . Per approfondire l’argomento vedi anche Manuale di semiotica, U. Volli, Laterza 2006 – Del senso II, A.J. Greimas, Bompiani 1984.

da Sergio Bernardini | Set 15, 2014 | IMMAGINI E VISUAL STORYTELLING, IMPERDIBILI

Le immagini sono una parte fondamentale della comunicazione prodotta dai media perché danno immediatezza visiva al racconto dei fatti e contribuiscono in tal modo a formare le visioni del mondo. Un sintetico approfondimento su alcuni meccanismi che sovrintendono alla produzione di significati.

Della capacità delle immagini sui giornali come strumento che rivela persino le forme culturali di un territorio ho già parlato nel post “le narrazioni inscritte nelle immagini”, per cui in questa sede vorrei evidenziare alcuni aspetti legati alla loro performatività in termini emotivi e simbolici.

Il focus sarà rivolto specialmente su ciò che viene pubblicato nella prima pagina dei quotidiani.

Riassumendo in poche righe una teoria sulle comunicazioni di massa, si può dire che i media svolgono un ruolo fondamentale nella creazione e diffusione di significati e valori condivisi, ed al tempo stesso captano le aspettative del pubblico riproducendo con ciò una circolarità e una sorta di processo di auto descrizione della società; non solo, raccontando i discorsi sociali(Volli – id.), i media suggeriscono anche il modo di interpretarli.

Di norma nell’analisi dei media in genere, c’è la tendenza a considerare chi siano i gatekeepers (M.Wolf.- Teorie delle comunicazioni di massa – 1985) ovvero quale sia il gruppo di controllo e a quale schieramento politico faccia riferimento.

In tal modo si finisce per perdere di vista un aspetto che, a mio modo di vedere, è tra i più rilevanti dal punto di vista della capacità di dare forma alla visione del mondo del lettore, ovvero la figurativizzazione (U. Volli – Manuale di semiotica – 2004) del racconto della quotidianità.

Infatti, se un testo scritto richiede capacità di astrazione per essere pienamente compreso, quindi la cooperazione interpretativa del lettore (U. Eco), la sua decodificazione potrà anche incontrare elementi in dissonanza con le credenze del lettore stesso.

Le immagini invece sono dotate della forza conferita dalla presunzione di veridicità e non hanno bisogno di essere comprese, significano in base agli elementi che in esse compaiono.

Barthes, ripeto, diceva che l’effetto di senso della fotografia è spesso il frutto di precise strategie semiotiche, e per spiegare speditivamente questo concetto vorrei rinviare alle esperienze fotografiche di molti di noi, quando ci si rende conto di come la realtà è spesso ben altra cosa, a volte in meglio altre in peggio.

Ma una prospettiva sul quale focalizzare l’attenzione sono gli effetti di senso sovra segmentali (G. Marrone – Corpi Sociali – 2001) che mediante il ricorso a raffinate strategie semiotiche, producono significati ridondanti rispetto alla semplice sintassi denotativa dell’immagine; il tutto è più della somma delle parti.

Uno strumento di analisi di relativa semplicità al quale fare riferimento è il modello di classificazione delle immagini proposto da Lo Russo-Violi (Semiotica del testo giornalistico – Laterza 2004); queste sono articolate in quattro classi: immagini simbolo, immagini documento, immagini emozione ed immagini interpretazione.

Immagini simbolo

Le immagini simbolo sono costituite spesso da soggetti che non mostrano un legame diretto o evidente con l’evento cui sono collegate, e di frequente può trattarsi di foto d’archivio che possono essere risemantizzate simbolicamente in virtù dell’accostamento a titoli, articoli o altri particolari.

Tali immagini tendono a mitizzare il soggetto che mostrano, a conferirgli un elevato valore simbolico, a fare riferimento ad un repertorio storico della memoria dove i soggetti rappresentati, spesso persone, diventano simboli di significati più ampi, effetto prodotto spesso attraverso la reiterazione dell’immagine stessa.

Per esempio, la prima immagine che ritrae la povera Yara Gambirasio, accompagna un articolo che descrive gli sviluppi del processo di accusa al presunto colpevole, quindi teoricamente non avrebbe attinenza diretta con la notizia in sé. Tuttavia questa immagine ha la capacità di ravvivare la commozione che provocò questo fatto e la sua possibile reiterazione nel corso del tempo ha la capacità di produrne una risemantizzazione quale simbolo di questa categoria di eventi, da usare magari per stimolare un movimento di opinione che spinga per un inasprimento delle pene per certi reati.

La seconda foto invece ritrae il leader di Forza Italia in un atteggiamento quasi “regale” di saluto, un gesto che sembra rivolto ad una folla in tripudio, così come l’inquadratura dal basso del leggio, una sorta di sovrapposizione con il marchio del partito quasi a fondersi con esso, sono elementi di una sintassi semiotica non casuale.

Si realizza in tal modo la mitizzazione del personaggio che attraverso il suo legame con gli elementi simbolici del partito, ne diventa anch’esso elemento imprescindibile; il suo ritratto diventa marchio da utilizzare come simbolo.

Immagini documento

Le immagini documento invece hanno tipicamente valore di testimonianza, sono referenti degli eventi narrati, devono fornire l’evidenza dei fatti e pertanto i loro significati sono attinenti al contenuto cui sono collegate, in linea di massima senza ulteriori rimandi ad altri aspetti.

Questo tipo di immagini di norma non sono repertorizzabili perché riferite ad un evento specifico, tuttavia va sempre considerato che una foto è comunque l’assemblaggio di diversi elementi; queste composizioni, come può facilmente immaginare un appassionato di fotografia, possono risultare più o meno orientate a dare rilevanza a certi aspetti piuttosto che ad altri, di fatto modificando l’impatto sul lettore.

Negli esempi riportati, riferiti il primo al tragico incidente dei due aerei dell’Aeronautica Militare dove si mostra l’istante subito dopo l’impatto, il secondo che mostra le ferite del recente conflitto israelo-palestinese e gli ingenti danni che questo ha provocato, entrambe finalizzate a dare sostanza visiva a quanto i testi scritti descrivono.

Si tratta in questi casi di immagini difficilmente riproponibili a meno ché nel futuro non si debba tornare sull’argomento facendo leva su immagini già presenti nella memoria collettiva.

Immagini emozione

Le immagini emozione sono indirizzate soprattutto a stimolare la sfera emotiva del lettore mediante la rappresentazione di situazioni produttrici di un’elevata carica tensiva e che stimolino una forte impressione nel lettore.

Devono quindi suscitare sentimenti intensi perché cercano di andare oltre i fatti in sé per mostrarne gli effetti, per lasciare intuire le sofferenze, le tragedie, cercano di stimolare la coscienza collettiva andando oltre l’essenza del fatto.

Il loro legame con gli aspetti tensivi e passionali suscitati nel lettore, la drammaticità che richiamano, le arricchisce di una carica comunicativa e le fa diventare a volte icone delle rappresentazioni sociali del momento.

In linea di principio non sarebbero immagini repertorizzabili, anche se la loro intensità fa sì che possano farsi referenti simbolici di emozioni collettive che si intenda richiamare a distanza di tempo.

Le due drammatiche figure riportate incorporano ognuna una carica simbolica molto intensa: nella prima ad esempio il colore arancione della tunica indossata dalla vittima, colore reso tragicamente famoso già dall’ultima guerra in Iraq (2003) che preconizza le atroci sofferenze della vittima; nella seconda invece la disperazione e le sofferenze della gente mostrata nella foto che concorre ad attribuire ad una delle parti in conflitto, quella mostrata, il ruolo di vittima che subisce la prepotenza del più forte, stimolando in tal modo rimandi a mitografie molto potenti.

Immagini interpretazione

Le immagini interpretazione invece raffigurano qualcosa di riconoscibile che in genere non ha un’ evidenza informativa immediata e necessitano appunto di una decodificazione, richiedono la cooperazione interpretativa del lettore che tenderà ad attribuirle senso spesso a seconda il proprio orientamento valoriale.

Questo tipo di figure possiede una capacità di significazione che si produce mediante l’uso di artifizi retorici come l’allusione e l’ironia, portatrici di significati addizionali che, percepiti, non potranno essere oggetto di contestazione da parte di colui che ne è vittima, ma che tuttavia ne operano una svalorizzazione.

In queste immagini si affida al lettore l’interpretazione e la decodifica di significati non apertamente dichiarati, ma che possono essere dedotti sulla scorta delle sue enciclopedie di riferimento.

Vogliamo fare una prova? Bene, iniziamo dalla prima: per gli Euro da spendere in fumo, la forma della sigaretta non ricorda per caso quella di uno spinello? È possibile in tal modo inferire un velato riferimento ad una “certa” cultura attribuita alla sinistra?

Passiamo alla seconda: il premier sempre sorridente di fronte ai gravi problemi del paese, raffigurato mentre con le mani sembra minimizzare qualcosa, fa pensare niente? C’è da stare allegri nella situazione attuale? È quindi lui l’uomo adatto a raddrizzare la baracca o dalle immagini ne esce sottilmente svalorizzato?

Certo non si può escludere che questa lettura così come la decodifica operata da un qualunque lettore rientri nella sfera soggettiva, tuttavia siamo pur sempre in presenza di quegli effetti di senso sovra segmentali di cui abbiamo parlato all’inizio e che concorrono poi a formare una visione del mondo nel lettore modello, una costruzione che avviene anche per effetto della reiterazione di determinate figurativizzazioni.

Conclusioni

In conclusione, si possono fare due considerazioni: la prima è che in alcuni casi è assai difficile classificare rigorosamente un’immagine in una sola categoria perché ognuna di esse possiede caratterizzazioni che possono essere riconducibili anche ad altre; è sulla prevalenza di una di queste che conviene fare riferimento.

Ovviamente la tassonomia presentata ha il pregio di offrire uno schema che possa includere l’intera tipologia di immagini presenti nel testo giornalistico e che comunque non deve costituire una gabbia rigida nell’analisi di queste, bensì costituire un mezzo speditivo per interpretare lo spessore comunicativo a volte latente del quotidiano.

La seconda considerazione è che il modello descritto potrebbe sembrare per certi versi una categorizzazione assai scontata e non particolarmente ricca di indicazioni. In tal caso però è opportuno tenere presente che al di là del limitato numero di esempi presentati, questo modello può porsi come metodo oggettivo per disvelare le strategie comunicative che un giornale usa contribuendo a creare una determinata rappresentazione sociale, e sulla buona fede dei quali si fa una certa fatica a credere.

Mi riprometto di tornare sull’argomento oggettivando proprio certe linee di tendenza.

È con ciò auspicabile che maturi la consapevolezza che l’analisi dei media potrebbe essere condotta con obiettivi diversi rispetto alla semplice descrizione dell’agenda giornaliera di questi.