da Sergio Bernardini | Ott 19, 2015 | CASE STUDY

La ricorrente difficoltà a gestire la comunicazione nelle situazioni di crisi sembra aver colpito anche un gruppo delle dimensioni di Volkswagen. Molti segnali, rilevati anche sui social media, ci delineano un’azienda esitante di fronte al problema ed incline a nascondere la faccia.

Il management della comunicazione in situazioni di crisi è uno degli aspetti più complessi che un’azienda può dover affrontare a causa di diversi fattori quali condizioni di incertezza, processi sommari dell’opinione pubblica, forme più o meno scontate di ostracismo ambientale e dei media.

Come avevo già rilevato in precedenza (Comunicazione di crisi – Che tipo di storia è mai questa?), troppo spesso ci si rifugia in atteggiamenti difensivi mirati a limitare i danni finendo così per trincerarsi in comunicazioni scarne, in ambiguità o silenzi che non fanno altro che aumentare la presunzione di colpevolezza dell’azienda agli occhi del pubblico.

Il gigante di Wolfsburg, pienamente coinvolto nel soprannominato “Volkswagen-gate” non sembra al momento fare eccezione avendo mostrato un forte imbarazzo nel dover affrontare questa situazione, ulteriore conferma della difficoltà a governare le situazioni di crisi nella prospettiva di ingenti perdite non soltanto economiche ma anche di reputazione ed immagine.

Il caso

A partire dalle accuse formalizzate dall’EPA lo scorso 18 settembre, dilagate poi su TV e giornali dal 22 settembre, l’azienda si è limitata a caricare sul proprio sito un videomessaggio del CEO il 22 settembre, a comunicati stampa contenenti generiche spiegazioni il 23 settembre, ad annunciare un cambio al vertice dell’azienda il 25 settembre, scarni e sporadici comunicati contenenti generiche rassicurazioni ai clienti sulla sicurezza (!?) delle vetture, sul loro futuro impegno a riguadagnare la fiducia (senza specificare come!), a generiche promesse sull’impegno dell’azienda a risolvere il problema senza chiarire in che modo. In sostanza sono stati persi quattro giorni preziosi, dove l’azienda anziché prendere l’iniziativa ha aspettato che il problema deflagrasse sui media prima di rispondere.

Carente e criticabile anche l’azione sui social media:

– su Twitter, nell’account USA due soli tweet il 24 e il 27 settembre, in quello italiano due tweet il 24/9 e il 2/10, in quello inglese tre tweet dal 23/9, in quello francese nove tweet di cui solo due dedicati al fatto mentre gli altri addirittura promuovono i propri modelli, negli account @Volkswagen e @vwgroup_en rispettivamente 8 e 11 tweet dedicati perlopiù al cambio al vertice e a notizie sulla governance mentre soltanto 2 tweet erano mirati a rispondere agli interrogativi della clientela;

– Su Facebook nella pagina americana un post di generiche scuse il 25/9 (7.339 commenti), informazioni ai consumatori il 27/9 (4.646 commenti), sulla pagina tedesca un post di informazioni il 2/10 (?) seguito da un manifesto condiviso il giorno dopo (3.000 commenti e 6.800 condivisioni), sulla pagina francese si evita l’argomento postando la promozione dei propri modelli, sulla pagina italiana un post di scuse il 24/9 (1.301 commenti), poi a partire dall’8/10 vari post di promozione dei propri modelli, sulla pagina del gruppo sei post con i contenuti generici già detti, solo il 3/10 un aggiornamento informazioni per i consumatori e il 12/10 l’assicurazione che non ci sono rischi per la salute, addirittura il 22 settembre un post con la presentazione di una APP!

Quello che ha indispettito anche i giornali tedeschi e che è stato stigmatizzato anche dalla FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) è che in un evento di tale portata in aggiunta alla carenza di spiegazioni, sono stati caricati in rete messaggi, video e tweet di promozione di nuovi prodotti mettendo in mostra così un senso di indifferenza alle domande e ai dubbi dell’opinione pubblica e dei clienti.

Il sentimento della gente

È stata interessante la lettura dei commenti sulla pagina Fb di VW Italia nel post del 24 settembre, dove il “sentiment” rilevato poteva essere categorizzabile in cinque tipi di atteggiamenti che ho denominato in:

– adoratori (48%): clienti che possiedono e dichiarano il loro amore per la marca, non sono praticamente toccati dall’ accaduto e difendono il marchio come se parlassero di una squadra di calcio, alcuni adducendo addirittura l’ipotesi di complotti;

– possibilisti (4%): soddisfatti dell’esperienza con la Volkswagen, relativamente consapevoli della gravità del fatto, dalle loro parole si deduce che sono disposti ad accordare un’altra chance alla marca;

– dubbiosi (9%): sono i clienti confusi, quelli che possiedono un modello e non sanno come si devono comportare, che temono gli effetti del problema, e che di fatto potrebbero diventare clienti persi;

– delusi (11%): sono clienti delusi o dal prodotto o dal fatto commesso dall’azienda, sono quelli che dichiarano mai più Vw, in definitiva clienti persi;

– sarcastici e arrabbiati (28%): in linea di massima non sono e non diventeranno clienti VW, attribuiscono grande importanza al fatto accaduto, esprimono la loro sfiducia e la loro condanna al marchio e ai suoi modelli passando dall’ ironia, al sarcasmo, alla rabbia.

L’approfondimento del contenuto dei commenti sarebbe tema interessante per altri discorsi stante l’essenza di lovemark del brand Vw, visto che si rintracciano molto frequentemente espressioni da tifo calcistico, ma questo è un argomento da trattare in altra sede.

Tuttavia gli atteggiamenti rilevati nei commenti, all’apparenza abbastanza positivi, non debbono trarre in inganno prima di tutto perché espressi in larga parte da frequentatori della pagina Volkswagen, buona parte dei quali rientrano tra gli adoratori, pertanto il campione potrebbe essere poco rappresentativo e le percentuali poco attendibili. Ciò nonostante un buon 11% di clienti sembrerebbe perso e un altro 9 % è fortemente a rischio. Tra l’altro, dando una rapida occhiata a qualche commento nelle pagine Fb di altri paesi, sembrerebbero grosso modo riproporsi le stesse tendenze della pagina italiana.

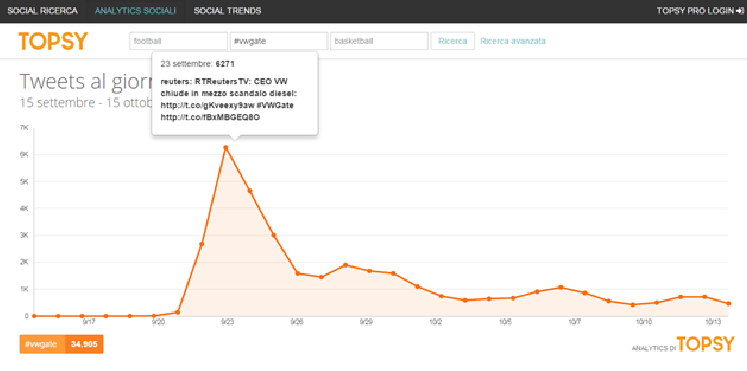

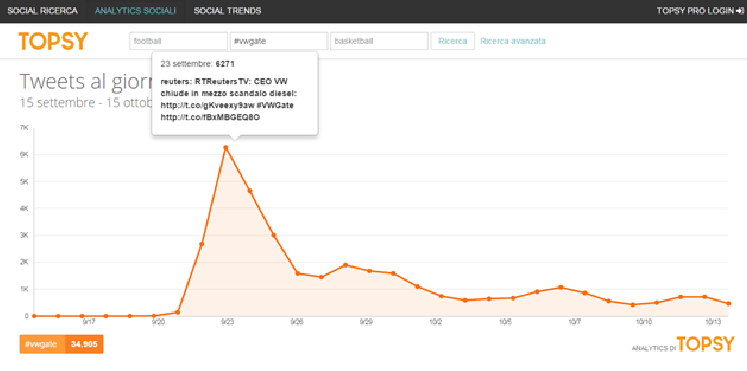

Quando però si esce da questo alveo le cose sono differenti e ben altro è il tipo di risonanza che si diffonde. Effettuando una ricerca su Twitter dell’hashtags #VWgate emerge l’esistenza di un discorso parallelo alle fonti ufficiali della marca che, come si vede nei grafici riportati, a distanza di un mese mantiene ancora una forte presenza sui discorsi dei social, sviluppa derivazioni semantiche tipiche dell’ambiente social, offre lo spunto per coniare fraseologie e iconografie ironiche in grado di incidere negativamente per lungo tempo sull’immagine della marca.

In sostanza la Volkswagen non è sembrata affatto pronta ad affrontare e gestire una situazione che, sapendo di agire in violazione di norme, doveva essere sicuramente contemplata nel risk management e prevedere un piano di risposte sia sul piano giuridico economico, sia sul piano emotivo, tempestivo, ben articolato e senza incertezze.

La scelta di low profile adottata dall’azienda pertanto non sembra affatto pagante visto che la notizia non si è sgonfiata dopo pochi giorni ma continua a mantenere la scena sui media a quasi un mese dalla sua uscita.

Le soluzioni al problema

Per pianificare azioni adeguate è necessario prima di tutto porsi una serie di domande le cui risposte possano soddisfare i potenziali interrogativi dell’audience (la comunicazione di crisi – notizia o narrazione):

-

- Cosa si sta chiedendo il pubblico? Conosce sufficientemente e nel modo voluto come si sono svolti i fatti e le conseguenze?

- Trova risposte nell’ attribuzione di responsabilità? Può pensare che si stia coprendo un colpevole?

- Le informazioni rese disponibili fino ad ora sono coerenti con i requisiti e l’immagine del brand, ovvero possono incidere negativamente sulla percezione di questo nella mente del pubblico?

- Chi pagherà per i fatti accaduti, e quale sarà la giusta pena per i colpevoli?

Inevitabilmente nella formulazione delle risposte dovranno esistere dei passaggi obbligati che ricadono sempre sull’attribuzione di responsabilità, perché come prevede la struttura narrativa da costruire intorno ad un evento critico, ci si aspetta che sia fatta giustizia e che il responsabile venga identificato e paghi la giusta colpa.

Qualsiasi carenza nella comunicazione di questi aspetti offre uno spazio che può essere riempito da ipotesi, congetture o peggio dal pessimismo di esperienze precedenti, pertanto ogni intervento deve tendere a fare chiarezza senza reticenze e senza fughe dalle responsabilità che finiscono per indispettire ancor di più l’opinione pubblica.

Volendo dissezionare questa crisi si possono rintracciare fattori rilevanti che possono diventare criteri generalizzabili in una qualsiasi pianificazione delle risposte:

-

- la rilevanza del danno economico in questo caso a centinaia di migliaia se non milioni di clienti, provocando in questi incertezza e rabbia;

- le dimensioni del brand e la gravità del fatto lasciavano prevedere che i media ne avrebbero fatto un caso, pertanto bisognava essere pronti e senza ritardi a spiegare che cosa era successo, cosa comportava per i consumatori, chi erano i responsabili e quindi le teste da sacrificare, cosa intendeva fare l’azienda per scusarsi e riparare i danni;

- la carenza e il ritardo nel fornire delucidazioni sta creando la sensazione diffusa che siano in atto tentativi di nascondere la verità e viene percepito come ambiguità, intaccando ancor di più la credibilità dell’azienda;

- i ritardi comunicativi incoraggiano l’influenza reciproca tra i soggetti coinvolti che trova terreno fertile nei social media producendo “trascinamenti” nel tempo sotto forma di luoghi comuni, di forme di satira o di critica incontrollabili che erodono l’immagine del brand nel lungo termine;

- il riaffiorare nella mente della gente di schemi precostituiti di precedenti situazioni di crisi dove i responsabili hanno tentato di nascondersi nell’ambiguità o in affermazioni rivelatisi poi false;

- il ruolo giocato dai social media che, nella loro funzione di condivisione delle informazioni, si stanno trasformando sempre più in casse di risonanza degli eventi di maggior popolarità.

In conclusione, pur non essendoci vittime, la gravità del fatto sta sia nel gran numero di soggetti coinvolti, sia nel profondo contrasto emerso tra una condotta truffaldina più o meno diffusa nel mondo economico e l’immagine solida e scrupolosa costruita nel tempo dall’azienda, affidabile anche oltre la tradizionale attendibilità tedesca, contrasto che ha contribuito a generare un’enorme risonanza del fatto persino superiore agli effetti che, come detto, non hanno provocato effetti letali, almeno nell’immediato.

Inoltre non deve venir meno la considerazione che questo fatto non coinvolge solo e soltanto i consumatori, ma anche diverse categorie di stakeholders come fornitori, dipendenti dell’azienda e dell’indotto, risparmiatori, azionisiti e attori del mercato finanziario, persino alcune frange del livello politico.

La scoperta della mancanza di valori morali dell’azienda è un fattore che può produrre effetti nel lungo periodo che riguardano la percezione del brand riflettendosi su tutti gli aspetti dell’attività e non soltanto sulle vendite.

In conclusione si deve tenere sempre presente che, laddove ci fosse un difetto di informazioni, è ineluttabile che la gente provveda in proprio a darsi delle risposte, pertanto coloro che a vario titolo dovessero trovarsi nella scomoda posizione di dover comunicare in situazioni di crisi devono sapere che tutto ciò che non verrà detto o non sarà chiarito sufficientemente, sarà generato e aggiunto dagli altri senza alcuna possibilità di controllo.

Le rappresentazioni sono basate sul detto “non c’è fumo senza fuoco” ….. per scoprire da dove viene il fumo andiamo alla ricerca del fuoco..

(S. Moscovici – Le rappresentazioni sociali – 2005)

da Sergio Bernardini | Ott 7, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

Un sistema di “mapping” che consente di comparare i diversi modi dei giornali di narrare la realtà, conclusioni di una ricerca basata su quasi 2.000 prime pagine e oltre 1.600 titoli relativi ad un soggetto politico di primo piano

Nei miei precedenti post (i titoli dei giornali – narrazione o plagio 1° e 2°) ho cercato di definire un metodo che potesse oggettivamente esplicitare le diverse discorsività di un quotidiano, proponendo al tempo stesso un modo per rappresentarle.

Ribadisco che il fatto di concentrarsi sui soli titoli di prima pagina, scaturisce dalla constatazione di come l’informazione breve sia diventata fondamentale nella fase attuale, sospinta sia dalla enorme quantità di informazioni disponibili, sia dalle caratteristiche degli strumenti tecnologici utilizzabili (es. smartphone), sia dall’ evoluzione degli strumenti informativi disponibili sul web 2.0.

La ricerca, basata sulla selezione di titoli che riportassero le parole Renzi, Premier, governo, ritengo possa aver fornito diverse indicazioni di carattere anche metodologico, ultima delle quali in questa sede la comparazione dei diversi quotidiani attraverso un sistema di mapping alla quale seguirà una sintesi conclusiva per punti.

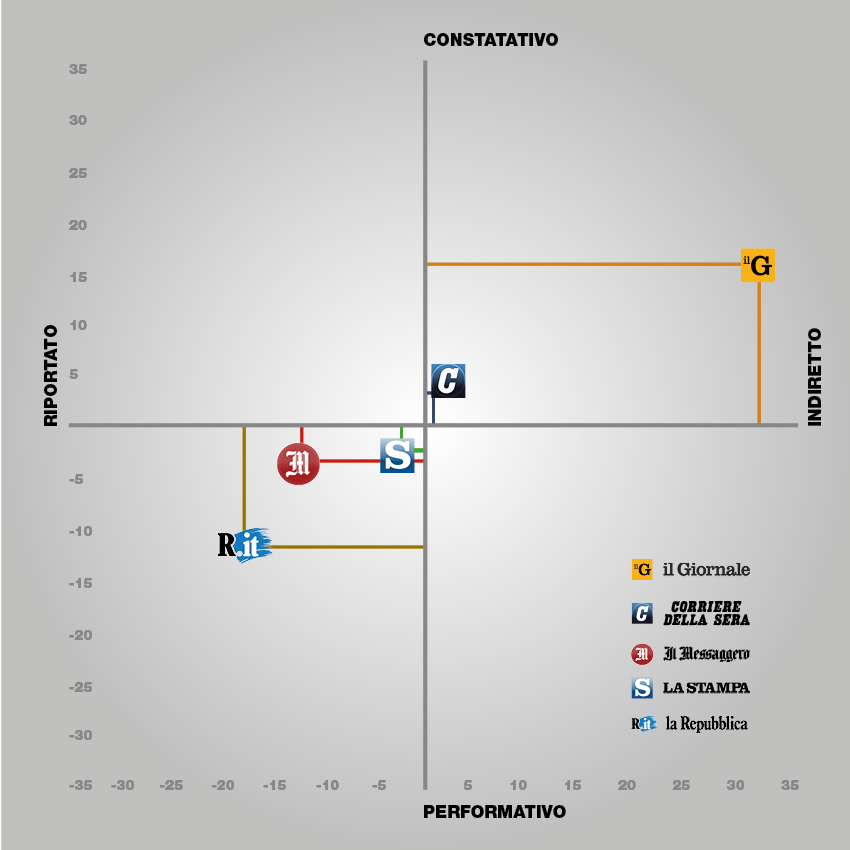

La mappatura è stata costruita utilizzando un sistema di assi cartesiani in cui sono stati collocati i risultati della categorizzazione dei titoli nei tre criteri esposti in dettaglio nel post 2°.

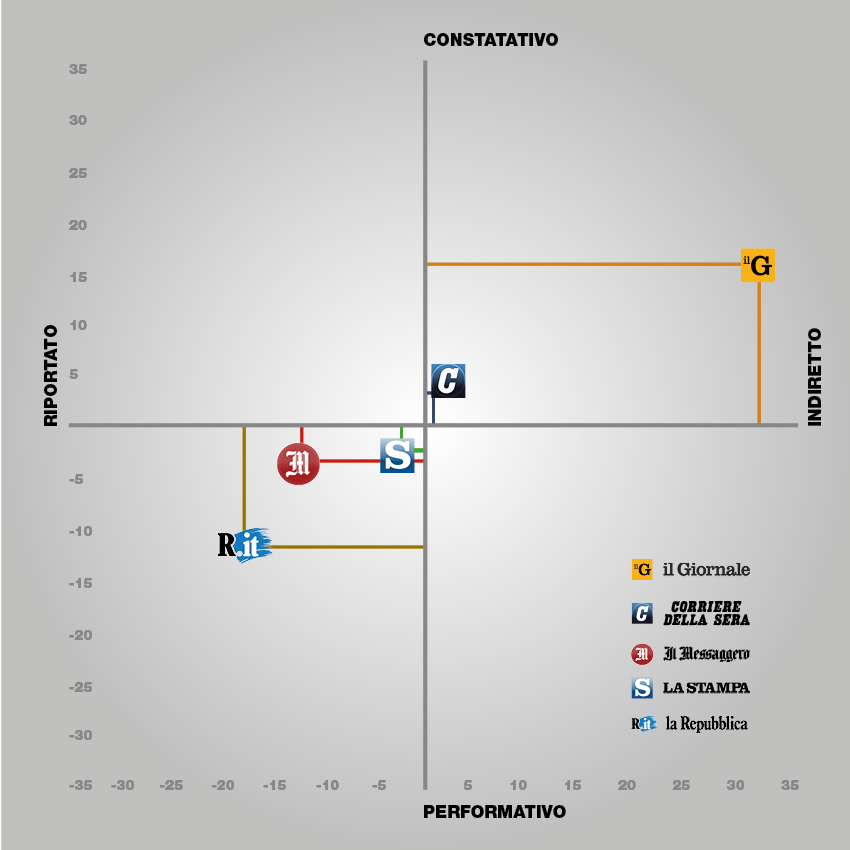

Nella prima mappa sono stati collocati sull’ asse delle ordinate i valori relativi all’ opposizione tra la modalità constatativa e quella performativa, mentre sull’asse delle ascisse sono stati collocati i valori relativi all’ altra dicotomia discorso riportato – discorso indiretto, stabilendo come punto origine (0) la media derivante dai valori riportati da ciascun quotidiano per ognuna delle due dicotomie predette.

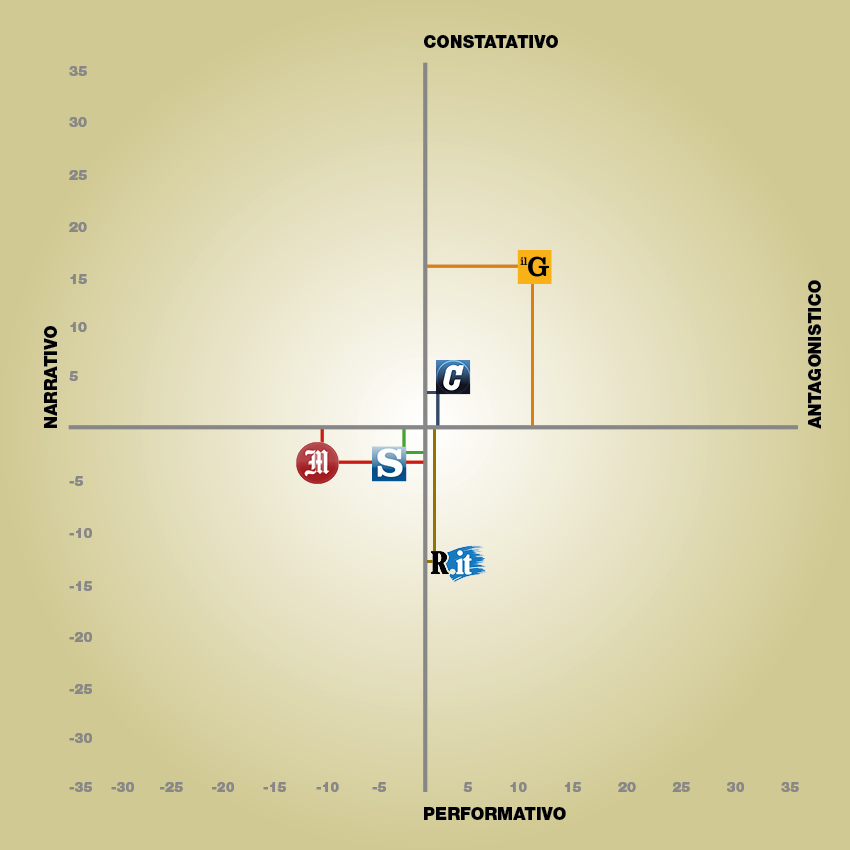

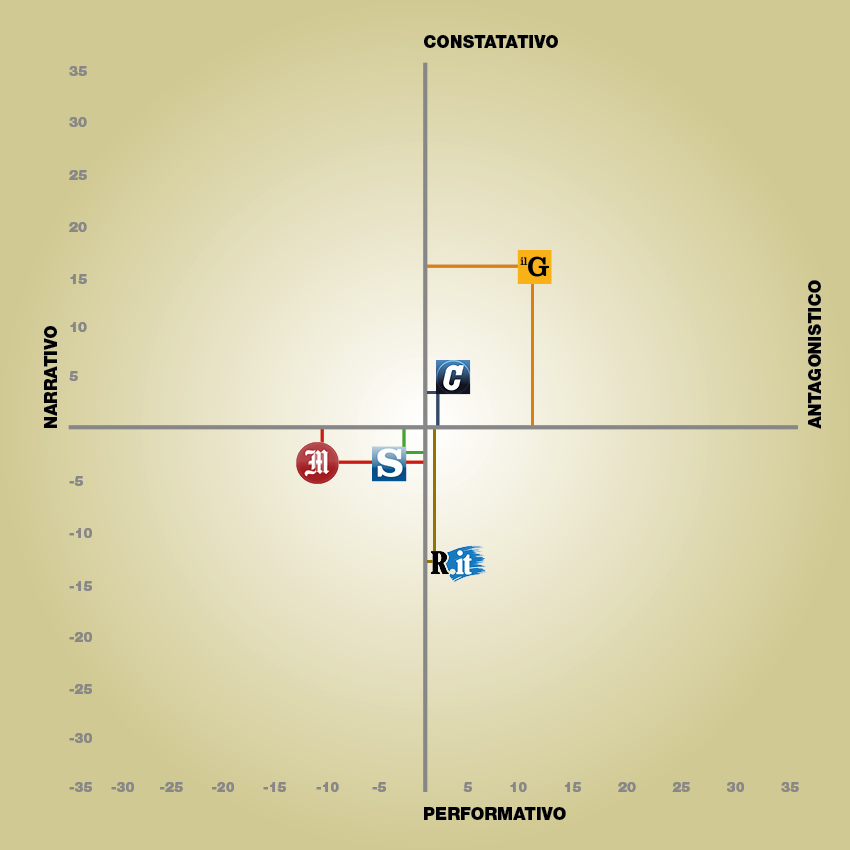

Nella seconda mappa invece sull’ asse delle ascisse al posto della modalità discorso riportato – indiretto, sono stati collocati i risultati riscontrati nella opposizione costruzione narrativa – antagonistica.

Con questo metodo è stato possibile fare una comparazione visiva delle diverse strategie discorsive operate dai giornali in questione almeno relativamente al soggetto analizzato.

Nella prima figura appaiono evidenti le posizioni sostanzialmente opposte tra il Giornale e la Repubblica, il primo nettamente collocato nel quadrante compreso tra le modalità del discorso constatativo e discorso indiretto, il secondo invece al centro del quadrante delimitato dalle modalità del discorso performativo e riportato.

In sintesi, il Giornale preferisce narrativizzare1 il suo discorso, reinterpretando e descrivendo il panorama circostanziale, il quale viene risemantizzato con uno stile a focalizzazione zero dove il giornale si propone come soggetto esperto nei confronti del lettore, di colui che sa molto di più del racconto dei protagonisti, che ne sa più del soggetto ed in tal modo può di fatto reinterpretare adottando il suo sistema di valori e di giudizio. Il Giornale constata le complicanze della scena in cui il soggetto si muove ed agisce, ma di fatto denegandone il discorso diretto e la performatività lo priva dello statuto di protagonista della situazione. Il soggetto è narrato, sterile nelle azioni e carente nel sapere, in una scena in cui diventa comprimario non essendo dotato delle facoltà di modificare l’ambiente.

La Repubblica invece si cala nella veste di narratore etero-diegetico, ossia nel ruolo di colui che non prende parte alle vicende che racconta e che riportando le parole del soggetto, di fatto gli affida la responsabilità di narrarsi, la facoltà di dimostrare il suo sapere, l’onere della veridizione delle sue affermazioni. Scegliendo di evidenziare, tra tante, le parole della performatività del soggetto e la sua volontà di agire, realizza di fatto un discorso a focalizzazione interna, ossia di chi sa tramite le parole del soggetto, ma al tempo stesso è anche il discorso della mimesi, perché il narratore può nascondersi dietro le parole delle frasi riportate.

In posizioni opposte, ancorché molto vicine al punto di equilibrio (il punto origine per convenzione), si collocano rispettivamente anche il Corriere della sera, stesso quadrante del Giornale, e la Stampa, stesso quadrante della Repubblica anche se il loro discorso si celebra con toni più sfumati.

In particolare, il Corriere della sera constata e narrativizza il suo discorso anche perché è nel suo stile la conoscenza dei fatti, del panorama circostanziale, è un narratore esperto che non eccede e non reinterpreta, è il quotidiano che nomina di meno il soggetto in quanto narra la scena non il personaggio.

Uno stile diverso invece per il Messaggero, che pur evidenziando la performatività del soggetto, indossa i panni del narratore etero-diegetico e si affida al discorso riportato per mantenere una apparente distanza dal soggetto sul quale ricade l’onere del suo racconto, anche in questo caso è nella mimesi narrativa che il quotidiano parla al suo pubblico.

Quasi superfluo ribadire che tra le tante parole del soggetto, è sempre frutto della scelta del quotidiano-narratore quale di queste utilizzare, ma come più volte detto voglio evitare giudizi di merito soggettivi ed affidare ai numeri della categorizzazione adottata la definizione dello stile dei quotidiani di cui si parla.

Nella seconda mappa rimane invariata la collocazione dei quotidiani sui valori delle ordinate, visto che permane la precedente dicotomia, mentre sull’asse delle ascisse dove si collocano i valori relativi alla costruzione antagonistica, emerge un posizionamento diverso dei quotidiani.

Il Giornale è quello che più frequentemente degli altri ricorre alla costruzione antagonistica, una modalità che appartiene e completa il suo stile di raccontare la scena con le sue parole, con le sue interpretazioni e giudizi di valore, volutamente conferendo al suo discorso una verve che lo contraddistingue e che si nota anche osservando il grafico descrittivo della sua area discorsiva (vedi post. 2°).

Il Corriere della sera invece, sia pure con una frequenza minore, riporta una lieve prevalenza della costruzione antagonistica; risultato del suo stile e delle sue scelte, il quotidiano “constata” la scena e rileva i conflitti tra personaggi pur cercando di tenersi lontano da giudizi di merito, in linea con la forma della sua area discorsiva.

Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda del Corriere della sera si colloca la Repubblica, anche se la costruzione antagonistica emerge perlopiù nel discorso performativo e nelle parole riportate del soggetto, producendo un discorso ben caratterizzato come dimostra l’area discorsiva descritta.

La Stampa, molto vicina al punto di equilibrio, sembra assegnare una leggera prevalenza alla costruzione narrativa, racconta il conflitto nella constatazione della scena ma evita di enfatizzarlo soprattutto sulle parole e sulla performatività del soggetto, preferisce appunto costruire narrativamente e ciò si nota anche nella forma della sua area discorsiva.

Infine il Messaggero, il quotidiano che maggiormente dimostra la tendenza ad evitare la costruzione antagonistica propendendo per una narrativizzazione della scena, rimane sul suo ruolo di informatore, evita la bagarre e pur essendo il giornale che cita più frequentemente il soggetto preferisce evitare eccessive enfatizzazioni dei toni e del suo discorso in generale.

Conclusioni

Vediamo in definitiva cosa è emerso da questa analisi:

- L’agenda setting, ovvero i temi di maggiore rilevanza dei quotidiani, aldilà di particolarizzazioni “stilistiche” risulta essere molto simile tra i vari giornali; ne gli indici relativi alla frequenza delle menzioni del soggetto di analisi, risultati abbastanza simili, ne l’applicazione dell’analisi di contenuto (vds, post n° 1) che non ha rivelato differenze significative nella frequenza delle parole chiave, hanno offerto strumenti di differenziazione efficaci, e per un lettore che non si impegni in complicate analisi statistiche le diversità si rivelano pressoché impercettibili;

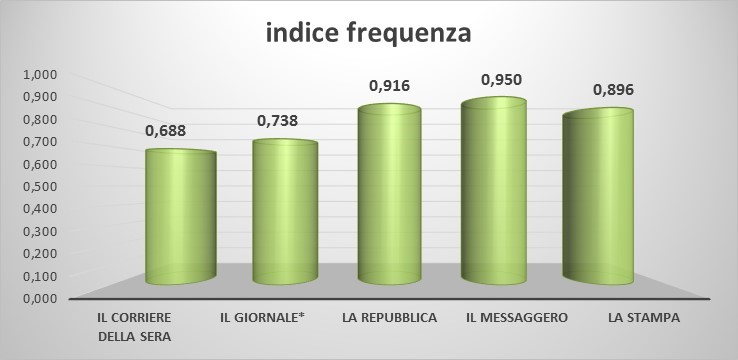

- Neanche l’indice di frequenza con la quale il soggetto appare nei titoli principali deve trarre in inganno perché si dimostra un debole indizio quantitativo del framing operato dal giornale, non supportato, come detto, da sostanziali differenze rintracciabili nel lessico utilizzato vista la sostanziale invarianza ottenuta con l’analisi di contenuto.

- Per identificare le procedure di framing è apparso invece molto più produttivo seguire un approccio teorico rivolto ad individuare elementi di narratologia, in sintesi focalizzando le procedure di costruzione del discorso, piuttosto che basarsi sulla frequenza di determinate parole rilevanti. In tal senso assume maggiore rilevanza definire il soggetto all’interno del panorama circostanziale e rilevarne atteggiamenti e comportamenti in rapporto ai suoi eventuali anti-soggetti anziché basarsi su indicatori quantitativi.

- I tre criteri prescelti nel catalogare la natura del discorso che si realizza nei titoli e che si sostanziavano nella distinzione tra constatazione e performatività, tra il discorso riportato e il discorso indiretto, tra una costruzione prettamente antagonistica e una narrativizzata (vds. post. n° 2 per esposizione più dettagliata dei criteri), hanno messo in luce le differenze esistenti tra i vari quotidiani, confermando in tal senso la rilevanza e l’utilità dell’approccio narratologico e del peso che questo può avere nella procedura di valorizzazione o svalorizzazione di un soggetto.

- Non si può affermare che quanto emerso in termini di posizionamento dei quotidiani in merito al soggetto analizzato si verifichi analogamente anche per altri soggetti o argomenti, tuttavia diversi indizi, peraltro già osservati dal sottoscritto, sembrano avvalorare l’esistenza in alcune redazioni quantomeno di tendenze precostituite all’utilizzo di costruzioni antagonistiche o magari la scelta di reinterpretare narrativamente i fatti piuttosto che riportare le parole dei protagonisti.

- Si nota spesso nei giornali “relativamente” più giovani (il Giornale 1974 – la Repubblica 1976) rispetto a quelli più datati (il Messaggero 1878 – il Corriere della sera 1876 – la Stampa 1867) la tendenza a comunicare stimolando emozioni e tensioni del lettore anche con l’uso di immagini di maggiore impatto, propensione questa che personalmente ho percepito anche in contesti e testate di altre nazioni.

Alcune conclusioni al quale sono pervenuto potrebbero sembrare scontate o poco approfondite, ma ripeto che un’analisi dettagliata per ogni titolo avrebbe richiesto tempi maggiori e una trattazione più articolata, magari più precisa ma che non poteva certo essere sufficiente per attribuire una tendenza, per cui per esprimere questo aspetto ho privilegiato la quantità. Lascio al lettore pertanto l’onere di integrare con il proprio giudizio soggettivo la definizione delle strategie discorsive dei quotidiani di cui ho parlato.

1 Per un approfondimento delle definizioni relative a termini di narratologia usati vds. al link www.bicudi.net/manuale/cap_09.pdf . Per gli studi in materia si rimanda ai contributi e opere di G. Genette, T. Todorov, A.J. Greimas, di cui è possibile reperire in rete ampie e dettagliate sintesi.

L’immagine di apertura è stata tratta da:

https://33.media.tumblr.com/0cd7538d7fab250bd890490e66041105/tumblr_inline_njd8mlSsNf1t6eixt.jpg

da Sergio Bernardini | Set 14, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

Quali le configurazioni discorsive riprodotte dai titoli di alcuni tra i più diffusi quotidiani nazionali relativamente ad un soggetto politico di primissimo piano. Alcuni risultati emergenti da un’analisi condotta su quasi 2.000 prime pagine

2° parte

Nella prima parte di qualche giorno fa ho mostrato alcuni dati quantitativi che in qualche modo hanno messo in luce l’atteggiamento di alcuni tra i quotidiani nazionali più diffusi verso il soggetto di analisi rappresentato dall’ attuale Premier, monitorando i tre termini Renzi, Premier e governo. La diversa frequenza con cui i giornali hanno parlato del soggetto e la tendenza a dedicargli i titoli di maggiore impatto, forniscono delle indicazioni sicuramente interessanti che tuttavia prese isolatamente non sembrano essere in grado di offrire un dato determinante senza utilizzare ulteriori parametri di analisi.

Con una certa sorpresa neanche attraverso l’analisi di contenuto, con la quale sono state isolate le prime 30 parole significative, sono emersi riscontri interessanti, e pur nella relativa povertà lessicale dei titoli si è registrata una evidente similarità di tutte le testate nell’uso di certi termini chiave, per cui necessariamente occorre cercare nella costruzione del discorso quegli effetti di senso che costituiscono l’elemento differenziante dei vari giornali.

I criteri cui ho accennato nel precedente post, di cui illustrerò ora il fondamento disciplinare, costituiranno l’elemento con cui categorizzare qualitativamente il discorso prodotto da ogni quotidiano.

1. Il primo criterio prende in esame il “punto di vista” del quotidiano sul soggetto e ispirandosi ai principi di Austin sugli atti linguistici, ne riprende le due modalità fondamentali dell’enunciazione: quella constatativa e quella performativa1. Premesso che nella comunicazione attraverso i media l’enunciazione avviene attraverso il testo e non mediante lo scambio interazionale, nel testo sono comunque proiettabili i simulacri enunciativi del narratore e per certi versi l’interpretazione del destinatario, per cui la tassonomia di Austin mantiene una sua validità di fondo anche nella valutazione del titolo giornalistico.

Nella modalità constativa, si riscontra qualcosa in merito al tema di cui si parla, si effettua una sintesi descrittiva di una situazione o evento in cui il soggetto poteva non necessariamente avere o esercitare un ruolo attivo o determinante (es. “Colle e politica estera: confronto Renzi-Prodi” – il Corriere della Sera – 17 dic. 14).

Nella performatività invece il soggetto del discorso, chiaramente identificato, ha realizzato un’azione o è impegnato in un fare o comunque promette di fare, sta performando qualcosa destinato a cambiare lo stato di fatto delle cose di cui si parla ed in quanto tale si caratterizza anche patemicamente2 (es.”Renzi sfida la vecchia guardia” – il Corriere della sera -22 set. 14; “Renzi vuole tagli per 6 miliardi” – il Corriere della sera – 9 apr. 14). Una deroga è stata usata nel caso di alcune modalità ottative3 come nel secondo esempio che, esprimendo una volitività del soggetto su qualcosa, sono state comunque classificate come enunciati performativi considerando la modalità del “poter fare” in capo al soggetto del discorso.

In questa dicotomia la posizione del quotidiano, prescindendo da allusioni e ironie, non è certo neutra nei confronti del soggetto del discorso, il quale può far parte di una scena che lo include e a volte lo sovrasta (modalità constatativa), oppure essere inquadrato come protagonista, positivo o negativo, di una situazione che può modificare in qualche modo (modalità performativa) e dalla quale ne può risultare valorizzato o svalorizzato nel merito e nella rappresentazione.

2. Il secondo criterio considera il punto di vista del quotidiano sul discorso e si sofferma sulla costruzione del titolo, individuando nella dicotomia tra il discorso diretto riportato e il discorso indiretto narrativizzato la chiave di classificazione.

Nel primo caso il quotidiano-narratore si serve del cosiddetto discorso diretto riportando le parole pronunciate dal soggetto ed operando in tal modo una presa di distanza da quanto affermato da questi; sono le frasi riportate tra virgolette e/o dopo i due punti (per particolari licenze giornalistiche questi elementi della punteggiatura possono anche essere omessi), in ogni caso parole attribuibili senza dubbio al soggetto (es. “Renzi: niente nuove tasse ma sforbiciate alla spesa” – Corriere della Sera – 23 ago. 14).

In questa modalità il giornale non entra nel merito della veridizione4 che rimane in capo al soggetto, tantomeno in apparenza opera un giudizio di valore sul contenuto, concretizzando con ciò la presa di distanza dai fatti riportati.

Nel secondo caso invece la costruzione narrativizzata del titolo consiste in una riformulazione o riassunto delle parole pronunciate dal soggetto, fatta anche in modo arbitrario ad opera del narratore (es. Renzi svela le spese pazze della ditta – il Giornale – 13 dic. 14); in questo modo reinterpretando ed in qualche modo ricontestualizzando le parole del soggetto all’interno del proprio sistema di valori, se ne produce una modalità narrativa più o meno caratterizzante. Ancorché ci siano molte similarità con le procedure semiotico-discorsive di debrayage/embrayage5, non mi sono sembrate particolarmente attinenti al contesto vista la particolarità delle modalità e strategie del titolo, per cui ho deciso di tralasciarne la discussione.

3. Il terzo criterio valuta le scelte del quotidiano sulle modalità narrative indirizzate al lettore e scaturisce da due approcci teorici complementari. Il primo pone a base la teoria di R. Barthes sull’esistenza di un’informazione doppia della costruzione giornalistica: il fatto vero e proprio così come viene raccontato, e lo sfondo circostanziale da cui tale fatto origina, dedotto per implicazione dal lettore stesso, da cui scaturiscono le condizioni per la produzione della notizia. Il secondo invece proposto da Volli, si basa sulla categorizzazione della costruzione giornalistica6 della notizia e contempla:

- la costruzione antagonistica;

- la componente narrativa;

- il difetto di razionale connessione logica;

- l’anomalia rispetto all’ordine comune delle cose.

In questa ricerca, trattandosi di politica, troveremo pressoché totalmente titoli/enunciato basati sulla costruzione antagonistica oppure connotati da una componente narrativa. Nel primo caso il soggetto citato o chiaramente presupposto per implicazione, è descritto in conflittualità diretta con un anti-soggetto rappresentato da uno o più attori opponenti che concorreranno, nell’ambito della costruzione giornalistica, a valorizzarne o svalorizzarne la figura e/o le azioni (es. “il Premier attacca CGIL e mezzo PD: un museo delle cere – il Giornale – 29 set. 14). Nel secondo caso invece la componente conflittuale, comunque presente in ogni struttura narrativa, appare più sfumata, dissimulata in una composizione dai toni meno accesi, meno intensa nelle sue componenti passionali perché destinata a comporsi all’interno di una fabula più ampia, ove la costruzione antagonistica non si esaurisce nel singolo titolo (es. “Renzi: lavoro, si a nuove regole – la Stampa – 13 ago. 14).

Ovviamente, soprattutto in quest’ultima classificazione, diversi titoli potevano avere una certa compatibilità con entrambe le polarità delle dicotomie descritte per cui la discriminante è stata la loro valutazione rispetto al soggetto di analisi e non viceversa rispetto a criteri generali. D’altronde anche nel caso di qualche classificazione opinabile o di eventuali sviste, per la legge dei grandi numeri ciò non modificherebbe significativamente i risultati ottenuti.

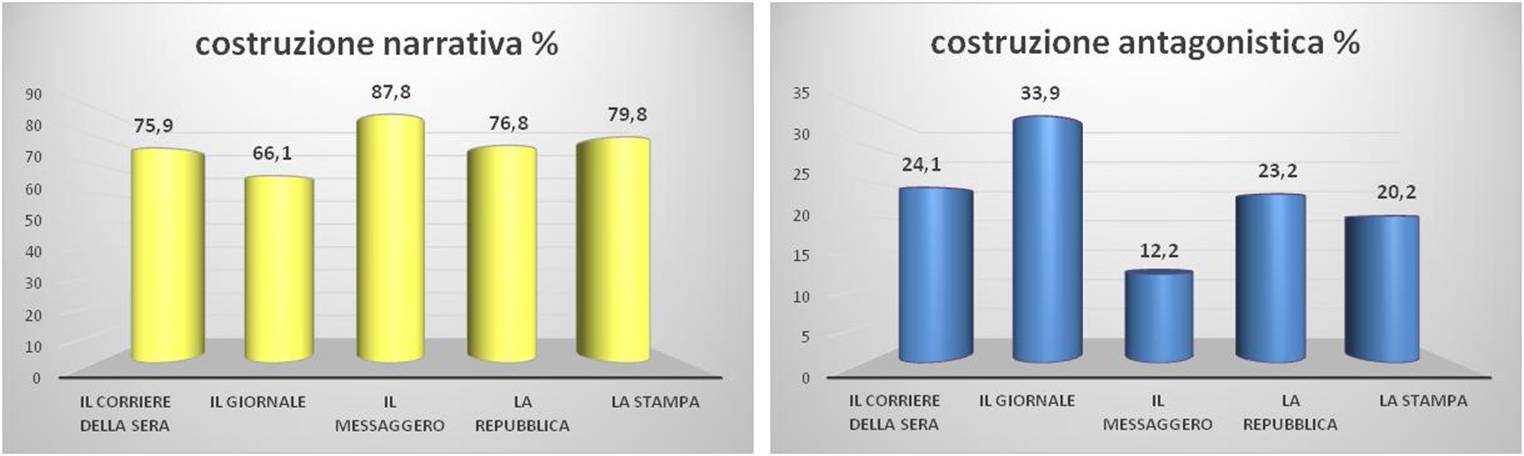

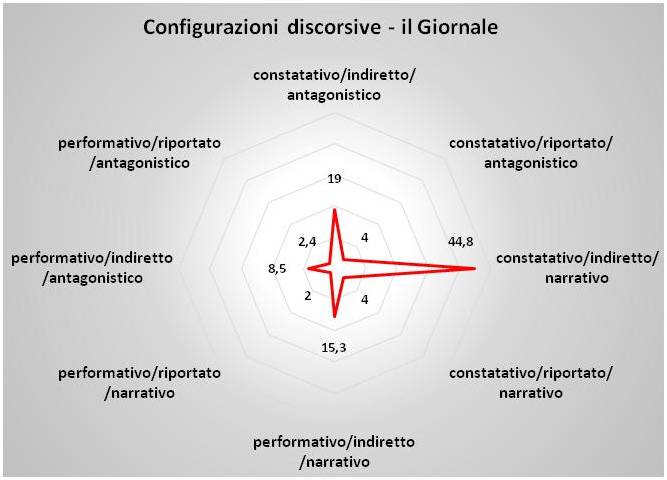

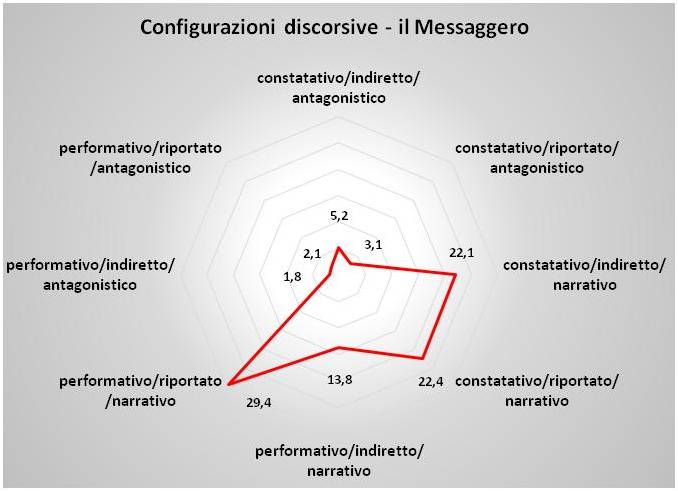

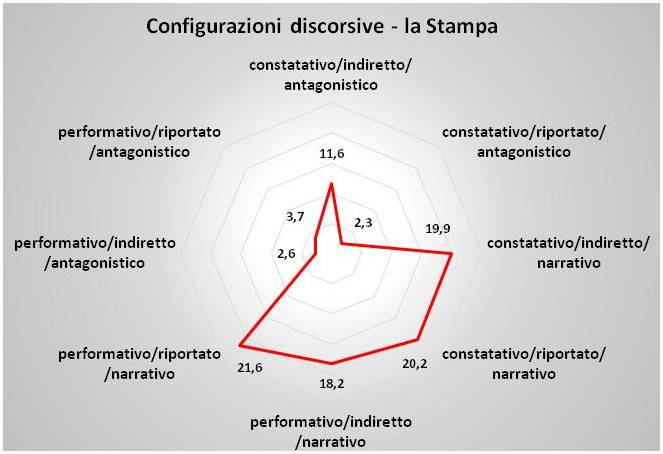

Ulteriori elementi di interesse nel ricostruire visivamente il posizionamento dei giornali sono state ottenute analizzando le diverse combinazioni ottenibili attraverso i tre criteri descritti che hanno dato vita a 8 possibili configurazioni discorsive, dal quale sono scaturite delle aree discorsive di caratterizzazione che sono illustrate graficamente.

Il Corriere della Sera

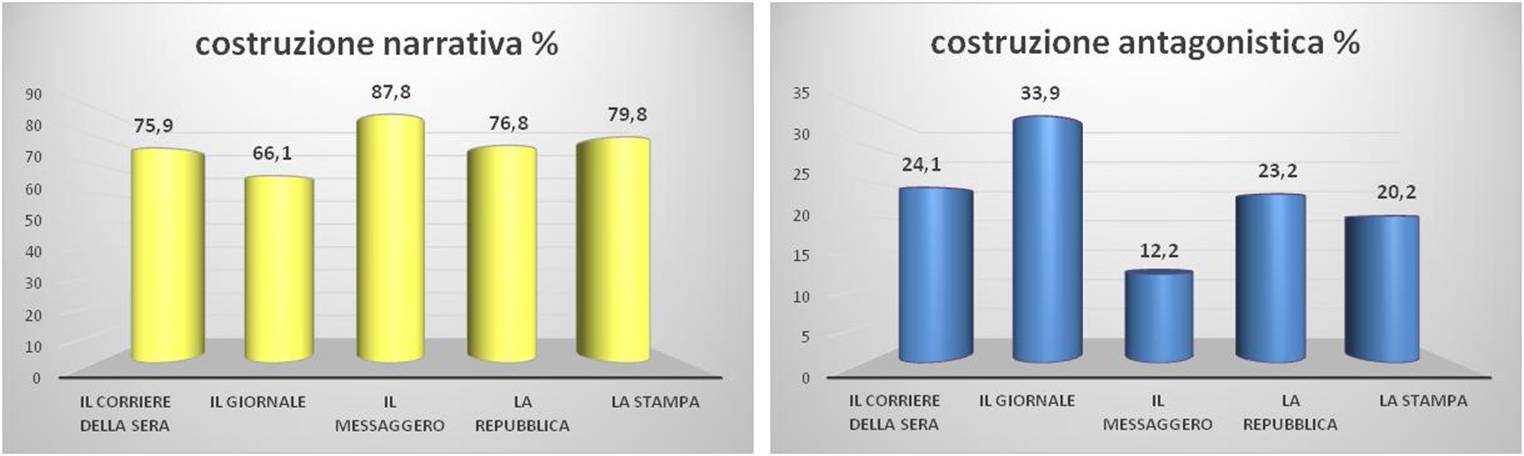

Il Corriere della sera su 404 giorni considerati ha nominato il soggetto di analisi in 278 occasioni, il 40,3% delle volte in posizione di rilevanza (1° o 2° titolo principale). Il nome Renzi è riportato 186 volte mentre in 23 casi di discorso riportato il termine è chiaramente presupposto, Matteo 2 volte, 51 volte l’appellativo di Premier (o Presidente del Consiglio) e solo 25 volte la parola governo. Forte appare lo stacco tra la personalità di Renzi che catalizza le attenzioni dei media, e il governo come organo collegiale che mostra un’identità abbastanza labile. Non è detto che questa sovraesposizione paghi positivamente e che si traduca in un vantaggio per il Premier, anzi. Relativamente ai criteri di classificazione del discorso si può notare la prevalenza del regime della constatazione (59,7%) su quello della performatività (40,3%), la prevalenza del discorso indiretto (56,1%) su quello riportato (43,9%), mentre la costruzione spiccatamente antagonistica ricorre circa un quarto delle volte (24,1%).

Le configurazioni discorsive ottenute combinando i tre criteri mostrano una chiara tendenza verso le modalità constatative del discorso con netta prevalenza della modalità indiretto/narrativa (32%), mentre nel discorso performativo che comunque mostra un certo picco (20,5%), si preferisce optare per la modalità del discorso riportato/narrativo, prendendo in tal modo le distanze dall’onere di veridizione in capo al soggetto e dalle conflittualità sullo sfondo, la cui ricostruzione rimane nella facoltà interpretativa del lettore. Le modalità conflittuali sono mediamente presenti e mostrano un picco (10,4%) nella configurazione constatativo/indiretto a conferma di un ruolo di osservatore e descrittore della scena a cui il quotidiano non vuole rinunciare, e che peraltro non può e non vuole sottacere alle tensioni presenti sullo scenario. L’antagonismo dunque non è prodotto direttamente dall’enunciazione del soggetto politico, ulteriore presa di distanza, ma connaturato alla situazione.

Il Giornale

Il Giornale su 336 giorni considerati ha nominato il soggetto in 248 occasioni, il 36% delle volte in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). La parola Renzi è stata usata 167 volte mentre in 2 casi era chiaramente implicato dal discorso riportato, Matteo 9 volte, 48 volte Premier e solo 20 volte quella di governo.

In merito alla classificazione del discorso prevale nettamente il regime della constatazione (71,8%) su quello della performatività (28,2%), parimenti accentuata la prevalenza del discorso indiretto (87,5%) su quello riportato, mentre la costruzione spiccatamente antagonistica (33,9%) rappresenta il valore più elevato tra tutti i quotidiani considerati.

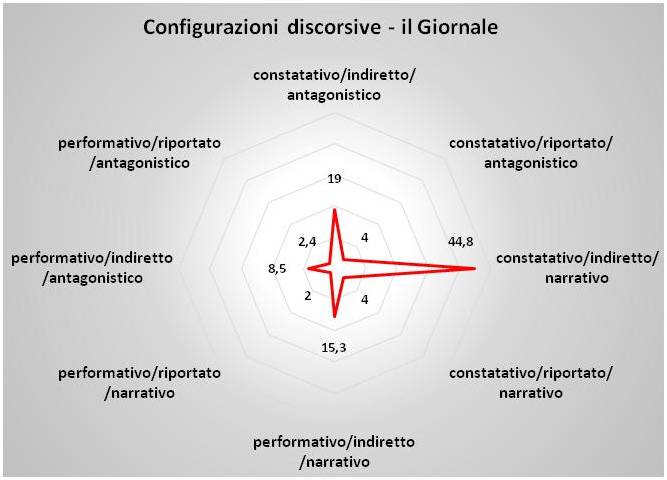

Le configurazioni discorsive registrate, disegnano nel grafico una singolare forma a quattro cuspidi dove tutte le forme di discorso riportato sono usate in modo assai limitato, prevale in modo molto netto la configurazione constatativo/indiretto/narrativo (44,8%), due picchi nel discorso constatativo/indiretto/antagonistico (19%) e performativo/indiretto/narrativo (15,3%), ed infine una non trascurabile configurazione performativo/indiretto/antagonistico (8,5%). Da rilevare oltretutto che 14 volte su 20 il discorso riportato non appartiene a Renzi ma a personaggi antagonisti.

Scelte di campo che testimoniano sia la scelta di concedere limitatamente la “parola” al soggetto, sia di evidenziarne le inclinazioni alla conflittualità nelle situazioni di performatività, sia uno stile complessivo del quotidiano di proporsi non semplice cronista ma narratore della scena che preferisce appunto reinterpretare narrativamente.

La rilevanza della frequenza del soggetto Renzi non deve dunque trarre in inganno, in quanto sembra emergere un soggetto raccontato in rapporto antagonistico con l’ambiente circostante, la cui volitività è notevolmente ridimensionata.

Il Messaggero

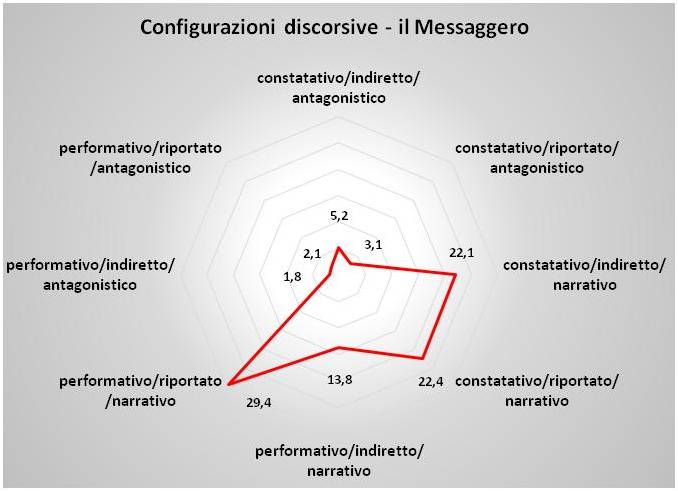

Il Messaggero su 404 giorni considerati ha citato il soggetto in 384 occasioni risultando il quotidiano con il più alto numero di menzioni, di cui il 47,1% delle volte in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). Nel complesso la parola Renzi ricorre 242 volte mentre in 14 casi il nome è chiaramente presupposto nei casi di discorso riportato, Matteo 4 volte, 83 volte l’appellativo di Premier e 59 volte quella di governo. Relativamente alle modalità discorsive appare un quasi equilibrio tra il regime della constatazione (52.9%) e quello della performatività (47.1%), una prevalenza del discorso riportato (57%) rispetto a quello indiretto, una costruzione antagonistica assai limitata (12.2%) che fa registrare il valore più basso tra le altre testate.

Nel grafico delle configurazioni discorsive rilevante è la cuspide della modalità performativo/riportato/narrativo (29,4%) e comunque tutta l’area della narratività è assai utilizzata, a discapito della polarità antagonistica, evidenziando quindi una scelta di campo ben precisa.

Il Quotidiano dunque rimane in buon equilibrio nel suo ruolo di narratore della scena, usa il discorso riportato quando la responsabilità della veridizione deve ricadere nella sfera del soggetto, ne riporta la performatività o ne constata la sua presenza nella situazione con equa frequenza, rinuncia all’enfasi dello scontro anche a costo di penalizzare la propria identità.

Una testata che sceglie quindi un basso profilo, rimane nel suo ruolo di informatore e sicuramente non maltratta il soggetto che ne risulta si volitivo, non incline solo al conflitto con altri soggetti ma semmai contro il problema.

La Repubblica

La Repubblica su 404 giorni considerati ha citato il soggetto 370 volte di cui il 60.4% in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). Nel complesso la parola Renzi ricorre 249 volte mentre in 27 casi il nome è chiaramente presupposto nei casi di discorso riportato, Matteo 11 volte, 79 volte l’appellativo di Premier e solo 20 volte quella di governo. Relativamente ai criteri di classificazione del discorso si può notare la prevalenza del regime della della performatività (56.2%), una prevalenza consistente del discorso riportato (63.5%), mentre la costruzione antagonistica (23.2%) ha un coefficiente abbastanza marcato.

Nelle configurazioni discorsive, emerge nettamente la cuspide della modalità performativo/riportato/narrativo (34,3%) ed un’area della constazione equamente divisa tra discorso riportato/narrativo e discorso indiretto/narrativo (16,5%). Una certa rilevanza comunque anche nell’area della costruzione antagonistica nelle due modalità performativo/riportato (9,8%) e constatativo/indiretto (7,3%), segno di un identità polemica certamente non sopita. In generale dunque una testata che cerca di rimanere in equilibrio sul soggetto, che accetta di riportarne la performatività pur senza farsene carico mediante il discorso riportato, che privilegia la narratività pur senza abbandonare l’uso di una costruzione antagonistica nel quale tenta di trovare un equilibrio tra il ruolo di descrittore della scena e le responsabilità da porre in capo al soggetto riportandone le affermazioni.

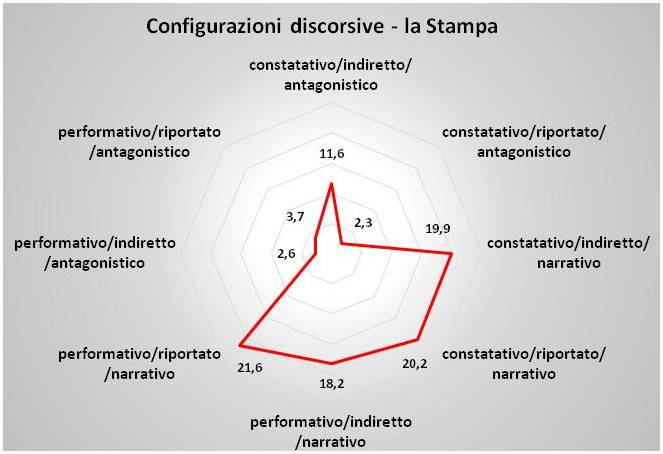

La Stampa

La Stampa su 393 giorni considerati ha riportato il soggetto in 352 occasioni di cui il 56.1% delle volte in posizione di rilevanza (1° e 2° titolo principale). Nel complesso la parola Renzi ricorre 235 volte mentre in 20 casi il nome è chiaramente presupposto nei casi di discorso riportato, poi Matteo 5 volte, 67 volte Premier e 37 volte governo. In merito alla classificazione del discorso si può notare la prevalenza del regime della constatazione (54%) su quello della performatività (46%), la leggera prevalenza del discorso indiretto (52.3%) su quello riportato, l’uso della costruzione antagonistica il 20.2% delle volte rispetto alla modalità narrativa.

Le configurazioni discorsive che ne derivano, vedono l’area della costruzione narrativa più o meno equamente distribuita nelle quattro modalità possibili, mentre nell’area della costruzione antagonistica una cuspide di una certa importanza si riscontra nella configurazione constatativo/indiretto/antagonistico (11,6%). Da notare che altre due configurazioni del discorso antagonistico, quella performativa (2,6%) e quella del discorso riportato (2,3%) registrano valori assai limitati, quasi a sollevare il soggetto dalle responsabilità dei conflitti.

Una testata dunque che anche in questo caso sceglie il versante della narratività per operare come descrittore della scena, evita i conflitti se non quando il suo ruolo di informatore glielo impone, soggetto neutro che utilizza con equilibrio sia la dicotomia del discorso riportato/indiretto, sia quella della performatività/constatazione, un profilo che certamente non nuoce al soggetto e che consente di mutare le scelte di campo senza intaccarne la credibilità agli occhi dei suoi lettori.

Ci sono molte considerazioni da fare ancora, ma ritengo sia il caso di chiudere e lasciare una pausa di riposo al lettore prima di passare alle conclusioni per le quali do appuntamento tra qualche giorno.

la prima immagine è tratta da:

http://i630.photobucket.com/albums/uu29/climalteranti/giornale.jpg

(vai alla prima parte)

1 Per una trattazione più approfondita della performanza e della constatazione, dell’enunciazione per gli atti linguistici vedi anche M. Sbisa – Gli atti linguistici – Feltrinelli,1978, – J.L. Austin – Come fare cose con le parole – Marietti, 1987

2 Termine in uso in semiotica delle passioni che attiene a sentimenti, emozioni, passioni. Alcuni autori di riferimento: A.J. Greimas, J. Fontanille, P. Fabbri, I. Pezzini, F. Marsciani.

3 Le modalità ottative esprimono desiderio o potenzialità, quindi non sono direttamente riferibili ad una azione in corso o compiuta.

4 Termine coniato da M. Foucault che identifica il processo del dichiarare il vero di qualcosa secondo la visione del mondo di un particolare soggetto, piuttosto che l’oggettivazione del vero di quel qualcosa.

5 Per una esposizione più ampia della nozione di debrayage / embrayage e della teoria dell’enunciazione vedi U. Volli – Manuale di semiotica –Laterza 2000 – per la formulazione della teoria dell’enunciazione vedi anche A.J. Greimas – Semiotica, dizionario ragionato della teoria del linguaggio – 1979

6 Per una trattazione più ampia dei concetti si veda U. Volli – Manuale di semiotica –Laterza 2000 – G. Marrone – Corpi sociali _Einaudi 2001 – U. Volli – Il nuovo libro della comunicazione – Il saggiatore 2007

da Sergio Bernardini | Set 9, 2015 | IMPERDIBILI, MEDIA E SOCIETA'

Un’analisi effettuata su oltre un anno di titoli delle prime pagine del Corriere della Sera, il Messaggero, il Giornale, la Repubblica, la Stampa; alla ricerca di un metodo oggettivo per definire l’atteggiamento dei giornali prendendo a spunto il soggetto politico del momento

Esiste una consapevolezza assai diffusa anche nella gente comune che i media hanno un ruolo importante sulla scena e possono influenzare l’opinione pubblica, tuttavia eccezion fatta per gli esperti di mediologia, non sembrano essere altrettanto chiari modi e tecniche per farlo, cosicché assai frequentemente il lettore attribuisce ad un media una generica appartenenza all’uno o all’altro schieramento basandosi più su convinzioni soggettive che non su metodi oggettivi.

Pertanto l’obiettivo che mi sono posto in questo lavoro è stato quello di individuare un metodo di analisi che potesse definire in modo oggettivo e tangibile l’atteggiamento tenuto dai giornali in merito ad un determinato tema, proiettandolo su una corposa e lunga ricerca che ha riguardato la valutazione di oltre un anno di prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali.

Ho cercato pertanto di individuare degli strumenti relativamente semplici che comunque potessero fornire dei riscontri oggettivi all’obiettivo di partenza, anche se ovviamente non azzardo la pretesa dell’esaustività.

Ho indirizzato il campo d’indagine sui titoli delle prime pagine perché la considerazione fondamentale è stata che l’overload informativo a cui siamo sottoposti e i ritmi delle pratiche quotidiane ci costringono (e ci abituano) a cercare un’informazione breve ed immediata, fatto che determina una crescente efficacia dei titoli, soprattutto di prima pagina, di tracciare i framing dell’informazione in virtù della loro posizione predominante; conseguentemente cresce la loro capacità di influenzare i discorsi sociali trasformandosi in idee, luoghi comuni e stereotipi.

L’analisi è stata effettuata sui titoli delle prime pagine di cinque tra i maggiori quotidiani nazionali, Il Corriere della sera, Il Messaggero, Il Giornale, la Repubblica, la Stampa, per il periodo di tempo compreso tra l’inizio di febbraio 2014 e l’11 marzo 2015, selezionando solo quelli che riportassero il nome di Matteo Renzi, personaggio del momento nel bene e nel male, o il riferimento alla sua carica (Premier, Presidente del Consiglio), ovvero dove fosse riportata la parola “governo” e che di seguito definirò come “soggetto di analisi”.

Ho considerato separatamente gli elementi occhiello, titolo e sottotitolo, includendoli singolarmente nel campo d’analisi a condizione che riportassero i termini sopradetti, viceversa escludendo quelli che non avevano questa proprietà. Ho altresì incluso i titoli dove il soggetto Renzi, ancorché omesso, fosse inequivocabilmente implicato, specialmente nel discorso riportato. Questo ha comportato pertanto che in un solo giorno poteva esserci anche più di un titolo contenente le parole cercate.

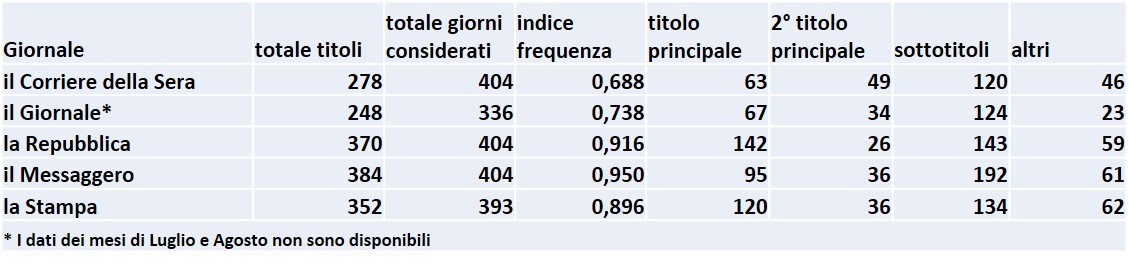

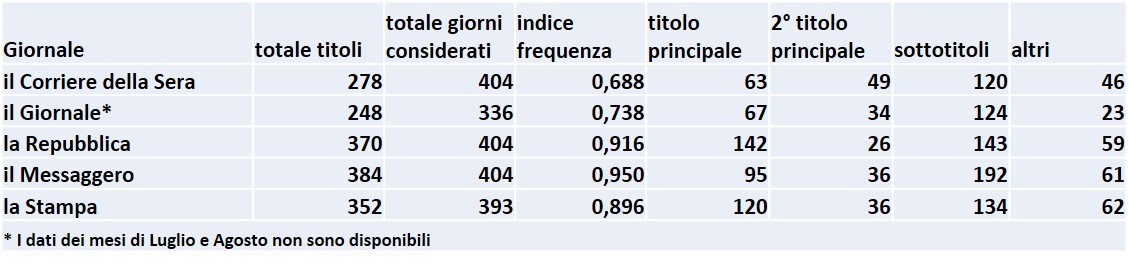

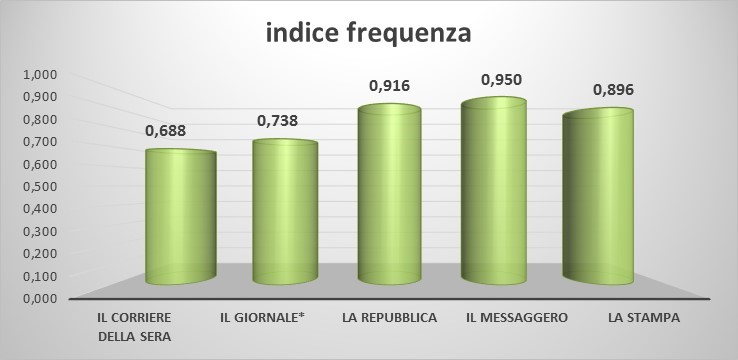

Segue ora una prima parte di dati di carattere quantitativo che sono il risultato di 1.632 titoli tratti da 1.941 prime pagine, che danno una panoramica abbastanza ampia; seguirà poi una classificazione basata su dei criteri qualitativi, di cui parlerò nel dettaglio successivamente, dai quali trarre un quadro abbastanza particolareggiato sulle modalità narrative dei giornali presi in esame sul tema considerato.

I risultati

La tabella sottostante riporta il riepilogo di alcuni dati: una prima osservazione si può fare per quanto riguarda l’indice di frequenza che si ricava dal rapporto tra il numero di titoli contenenti le parole chiave cercate e il numero di prime pagine analizzate per ogni quotidiano, che già fornisce una prima comparazione dello spazio riservato al soggetto di analisi dalle varie testate.

Una prima evidente differenza di valori tra le due testate romane, il Messaggero e la Repubblica, e le due testate milanesi, il Corriere della Sera e il Giornale. Si noti anche il dato della Stampa di Torino, non molto dissimile da quello di Repubblica, che sembrano testimoniare una situazione in cui il “peso” di Renzi nella formazione dell’agenda setting dei tre quotidiani è molto simile mentre per le altre due si può desumere un posizionamento un po’ diverso.

Se nel caso del Corriere, il risultato sembra essere in linea con strategie editoriali che privilegiano scenari informativi più ampi e senza eccessive focalizzazioni su un ridotto numero di attori politici, lo stesso non si può dire del Giornale, molto attento alle vicende politiche nazionali, per cui il pensiero inevitabilmente va a logiche di schieramento (che ovviamente avranno una qualche influenza, questo è normale); poiché mi sono ripromesso di evitare nei limiti del possibile valutazioni che potessero ricondursi a giudizi di valore personali, eviterò questo tipo di deduzioni, oltre a suggerire di non trarre ancora conclusioni affrettate.

Ulteriore elemento di valutazione è stato tratto dalla presenza delle parole target nelle varie tipologie di titoli. Poiché negli ultimi anni quasi tutti i giornali hanno iniziato ad adeguare l’impostazione grafica della prima pagina ai particolarismi della quotidianità, non sarebbe stato aderente all’obiettivo classificare i titoli in base ai canoni classici del giornalismo (apertura, taglio alto, medio, etc.), per cui il criterio seguito ha tenuto conto della presumibile percezione di rilevanza del lettore basata sull’impatto visivo (dimensione del carattere, ingombro del titolo) ispirandosi quindi ai principi della semiotica visiva, per cui distinguerò un titolo principale, un 2° titolo principale, i sottotitoli (dei precedenti), altri titoli minori.

D’altronde giornalisticamente si sa come un qualunque soggetto possa essere valorizzabile o meno a seconda della sua collocazione. Ad esempio parlare nel titolo principale di un evento o situazione e riportare nel sottotitolo l’attore (politico!) che in qualche modo lo deve affrontare, presumibilmente non ha la stessa forza di quando nel titolo principale compaiono le azioni/soluzioni che l’attore performa verso la situazione stessa di fatto dominandola, per cui era opportuno distinguere i vari risultati.

Il dato sulla presenza nei titoli principali mostra una sostanziosa differenza tra la Repubblica e la Stampa rispetto al Corriere della sera e al Giornale, con risultati diametralmente opposti, mentre per quanto attiene il secondo titolo principale, i dati risultanti dalle cinque testate sono molto più vicini tra loro.

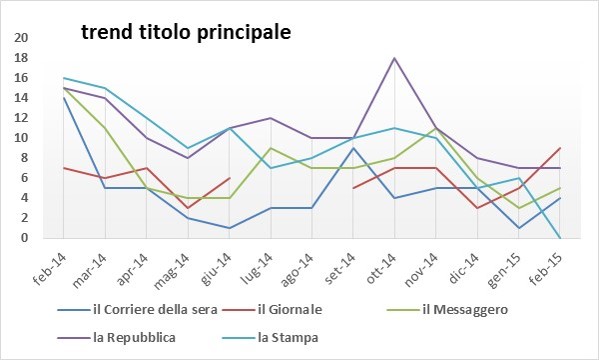

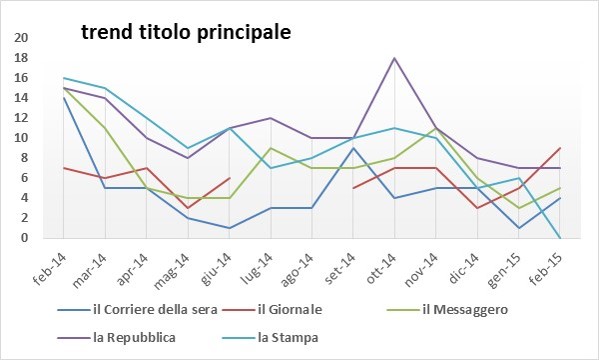

Ho preso in esame anche i trend del titolo principale nell’arco del periodo considerato, e graficamente si possono notare differenze ed alcuni elementi di curiosità.

Infatti anche se le spezzate presentano alcune similarità nella forma e nell’andamento pur considerando le differenze di valori, sono degni di nota il picco registrato a ottobre da Repubblica che si stacca nettamente dagli altri in coincidenza dello scottante tema dell’art.18., così come il particolare degli ultimi due mesi del periodo considerato che mostra l’intersezione della linea del Giornale, in ascesa, segno di una maggiore attenzione che dovrà quantomeno essere decifrata, e della Stampa che invece registra un netto crollo di attenzione, anche in questo caso da interpretare.

Per il resto i picchi si registrano sia all’inizio del mandato, sia nel periodo autunnale in concomitanza con la spinosa faccenda del jobs act e con le delicate questioni della legge finanziaria, per cui sotto questo punto di vista non si registrano particolari sorprese.

Infine invito a soffermare l’attenzione sulle infografiche dei word cloud ottenuti sulle prime 30 parole significative (sono state scartate quindi preposizioni, pronomi, deittici che non avevano alcun interesse per la natura di questa analisi).

Come si può vedere, a prima vista non emergono sostanziali differenze, la parola Renzi è ovviamente la più gettonata seguita dalla parola Premier, mentre la parola governo si alterna con PD (il Giornale e la Repubblica) ma siamo già scesi al di sotto dell’ 1% di frequenza relativa. Per il resto notevoli sono le similitudini tra cui si ritrovano le parole Unione Europea, sfida, riforme, Berlusconi.

Quindi neanche l’analisi di contenuto ha fornito particolari elementi di differenziazione nella frequenza delle parole più importanti o che comunque possono avere maggiore rilevanza nel determinare gli orientamenti discorsivi dell’una o dell’altra testata.

Pertanto per evidenziare delle differenze non rimane che analizzare la produzione del significato fatta dai vari quotidiani nella costruzione discorsiva, mediante l’individuazione di tre criteri che si basano su delle dicotomie che in sintesi sono rappresentate da:

- 1. un primo criterio valuta e classifica il “punto di vista” del quotidiano sul soggetto mediante il regime della constatazione/performatività;

- 2. un secondo criterio considera il punto di vista del quotidiano sul fatto/situazione e valuta le procedure di costruzione del titolo individuando nella dicotomia tra il discorso diretto riportato e il discorso indiretto narrativizzato la chiave di classificazione;

- 3. il terzo criterio valuta il punto di vista del quotidiano sulle modalità narrative indirizzate al lettore operando la distinzione tra la costruzione antagonistica e la componente narrativa.

Nella seconda parte del post tra qualche giorno (faccio affidamento sulla pazienza del lettore), illustrerò più in dettaglio spirito e origini dei criteri prescelti, in modo che si potrà vedere quali sono state le modalità discorsive di ogni quotidiano e le differenze esistenti.

Affermo in anticipo che i risultati emersi sembrano testimoniare la validità del metodo nell’inquadrare la strategia discorsiva di un quotidiano, a conferma di sensazioni avute nel corso di osservazioni effettuate nel tempo, e che pertanto il metodo stesso si presta ad essere applicato anche in relazione a soggetti di analisi diversi da quello da me utilizzato.

Termino dicendo che la multidisciplinarità della materia implica l’esistenza di numerosi fondamenti teorici utilizzabili in questo tipo di analisi, ma considerata l’esigenza di sintesi imposta dal contesto, alcuni di questi non potevano essere sviluppati adeguatamente, per cui sia pure con rammarico, al momento ho tralasciato l’analisi di forme retoriche, linguistiche e di alcuni importanti principi di semiotica dai quali poter trarre numerosi spunti.

Aggiungo che mi sono anche volutamente tenuto lontano dalla dissertazione di elementi che inevitabilmente comportassero soggettività nell’analisi e che avrebbero magari dato l’impressione di rintracciare miei giudizi di valore dai quali invece voglio assolutamente astenermi.

(segue)

Le immagini sono state tratte da:

http://i.res.24o.it/images2010/Migrazione/IlSole24Ore-Web/_Immagini/Notizie/Italia/2011/04/giornali-quotidiani-marka–258×258.jpg?uuid=c5236894-65e1-11e0-ad93-858d8ca0d7c3

http://image.webmasterpoint.org/news/original/un-giornale-su-tablet-pc38261.jpg

http://giornalaio.files.wordpress.com/2009/07/giornali-galleggiano.jpg

da Sergio Bernardini | Gen 12, 2015 | SOCIAL MEDIA

Le conversazioni nei social media sono sempre più specchio della società, forme di interazione virtuale che ripropongono nei formati propri della rete, la parodia di atteggiamenti ed istanze della quotidianità; isterie, superficialità, narcisismo, intolleranza, insulti, sono alcuni degli ingredienti che costituiscono discorsi sociali, idee comuni e narrazioni collettive.

Uno degli aspetti più rilevanti nei social media è che attraverso la lettura dei commenti si può ottenere uno spaccato dei discorsi sociali, delle idee comuni e delle modalità di interazione dei frequentatori della rete.

Pur avendo già parlato di questa peculiarità in precedenti articoli, la particolarità delle conversazioni createsi su due post pubblicati a fine dicembre hanno rappresentato una tentazione troppo forte per tornare sull’argomento, specialmente per i toni usati nei contenuti, elementi di un fenomeno che si fa fatica ad inquadrare se preoccupante o a tratti addirittura esilarante.

Cosa ci può essere di meglio se non due post originati da fatti pseudo calcistici sui quali un buon numero di persone ha cercato di tirare fuori il meglio di sé? Come non meravigliarsi per coloro che professandosi scandalizzati da tali fatti, si sono espressi contro i responsabili degli episodi e contro gli autori di commenti di tono diverso dal loro con termini che definire forti in alcuni casi rischia di diventare un eufemismo?

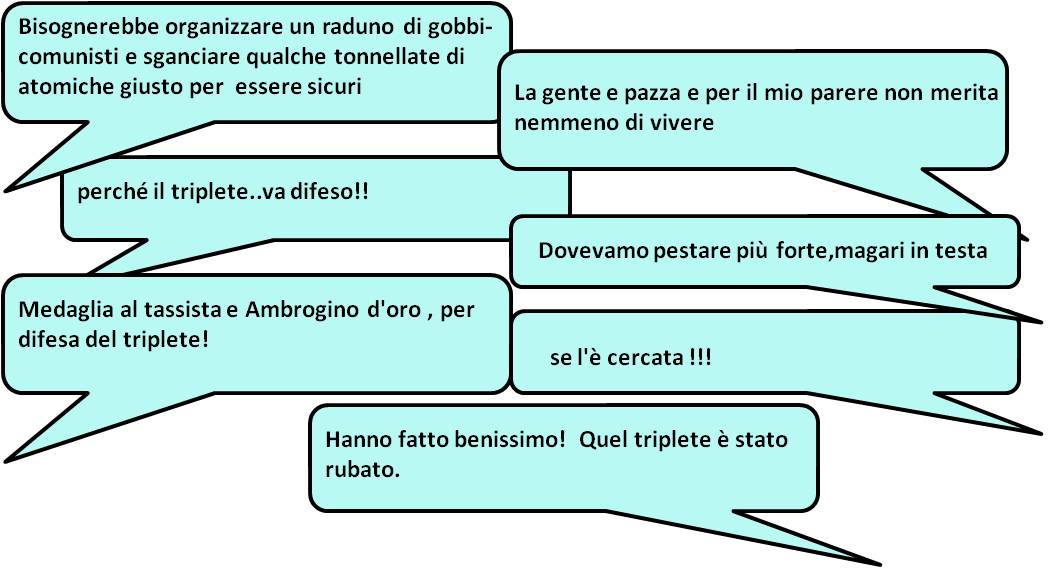

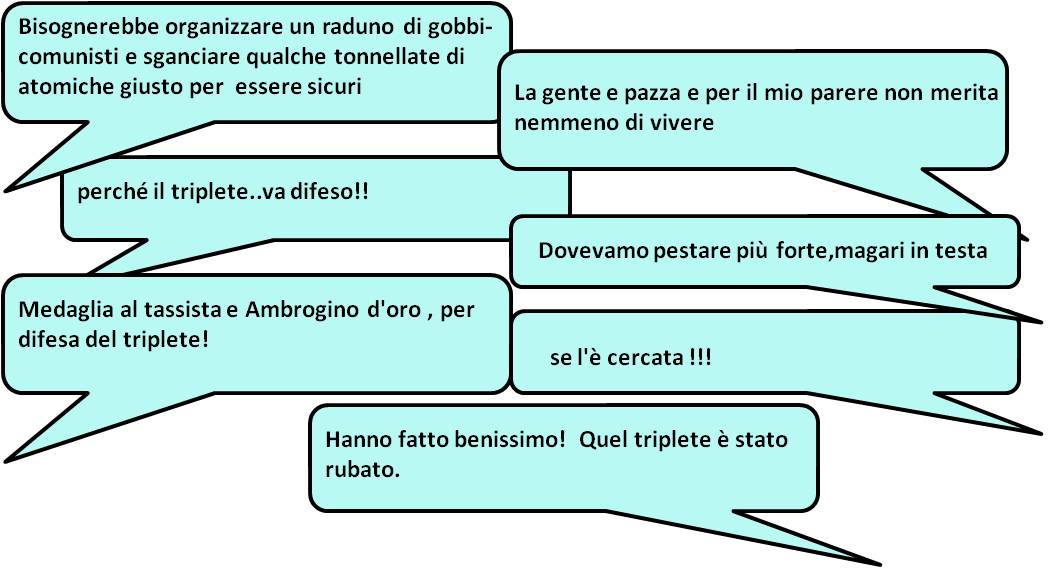

Gli argomenti in questione riguardano un post del Corriere della sera in merito al pestaggio di un tassinaro per una divergenza di opinioni calcistiche, e uno di Repubblica relativo ai cori beceri di una partita di squadre giovanili tra tifosi torinisti e juventini.

Ritengo interessante mostrare un piccolo campionario di “aforismi”, scusandomi idealmente per averne esclusi tanti altri comunque “meritevoli” che non hanno trovato spazio per ragioni di sintesi, e soprattutto mi scuso con gli autori al quale ho preferito non fare pubblicità.

Non entrerò nel merito dei fatti, entrambi deprecabili, se non con poche parole più avanti, mentre viceversa vale la pena fare qualche sintetica riflessione su alcuni aspetti particolari indotti dai social media:

L’avvento della cosiddetta “Computer-Mediated Communication” (CMC), forma di comunicazione mediata dal computer, contraddistinta dalla natura ibrida del linguaggio utilizzato, una forma originale con un lessico a meta strada tra oralità e scrittura, una sorta di simulazione della comunicazione faccia a faccia che però non contempla l’interazione materiale dei partecipanti nello stesso ambiente.

Queste forme di interazione virtuale, gran parte delle quali basate su legami sociali deboli ed estremamente disomogenei, caratterizzati dall’assenza di vincoli formali, a differenza invece di quanto accade nelle interazioni quotidiane della propria sfera sociale, e da una reciprocità di status “virtuale”, favoriscono una discussione “disinibita”, libera dal dover dire cose “socialmente accettabili” al di fuori degli schemi di relazione del gruppo di appartenenza.

Il risultato è l’espressione di sentimenti viscerali, senza la mediazione del proprio io socializzato, favoriti dal non dover esporre la propria faccia, compartecipi in tal modo di un flusso di pensiero collettivo basato sugli istinti ed inevitabilmente tendente a forme di radicalismo.

La realtà generata dal fenomeno degli “User Generated Content”, ovvero la possibilità offerta praticamente a tutti dalla tecnologia, di trasformarsi da spettatori a produttori dell’informazione, una tendenza al mediattivismo1 in cui certe forme di produzione mediale diventano pratica quotidiana, e che l’avvento dei social media ha finito per dilatare a dismisura.

Il cambiamento da oggetto a soggetto della conversazione, con la voglia di lasciare il proprio segno, di essere protagonisti di questi eventi comunicativi, il pensiero che passa dall’interiorità all’ espressione sociale con la possibilità di osservarne l’effetto attraverso i “like”, le condivisioni, i commenti, genera una tendenza all’ auto riflessività, alla possibilità di rispecchiarsi nell’esperienza social e tende a produrre forme di narcisismo digitale che troppo spesso, prive delle modalità di controllo proprie dell’interazione diretta, tendono a degenerare.

Così come E. Bernays e G. Le Bon sostenevano gli effetti regressivi a livello psichico dell’individuo in mezzo alla folla, provocandone in tal modo la fuga dalle responsabilità e la sua tendenza a dare sfogo alle proprie pulsioni istintive, allo stesso modo gli eventi comunicativi e relazionali sui social network sembrano caratterizzarsi per effetti similari;

la possibilità di produrre contenuti spesso senza dover mettere in gioco la propria identità o comunque senza dover soggiacere a certi filtri moderatori tipici dell’interazione faccia a faccia, sembra facilitare la fuga dalle responsabilità delle proprie parole abbassando di molto i freni inibitori.

Nemmeno le spinte narcisiste anzidette sembrano mitigare le modalità di espressione che troppo spesso degenerano in insulti oppure trascendono in forme di integralismo, dove persino chi si scandalizza e vorrebbe deplorare certi atteggiamenti, finisce per essere risucchiato nel vortice dell’intolleranza e degli improperi; nelle figure se ne possono osservare alcuni esempi.

- Rappresentazioni sociali e narrazioni

il prodotto dell’esperienza dei social media attraverso i commenti istintivi, disvela il pensiero interiore, libero dalla sua maschera di accettabilità sociale, mostra le visioni del mondo e i modi di interpretare gli eventi. Nel caso in questione non è osservabile solo l’aberrazione del credo calcistico, ma va considerato che le proiezioni interiori dei partecipanti vanno a costituire delle aggregazioni di contenuto capaci di alimentare le rappresentazioni non di gruppi sociali strutturati nella loro capacità di mediazione dei significati condivisi, ma quelle di individui il cui comun denominatore sarà rappresentato da frammenti di convinzioni alla rinfusa, sulle quali basare l’interpretazione dei fatti a venire e le proprie narrazioni individuali.

A titolo di esempio, soprattutto in una (..gobbo-comunista..), appare la sintesi della costruzione della demonizzazione dell’altro fondendo metafora calcistica, handicap fisico e credo politico, costruendo così un muro invalicabile di incomunicabilità e di conflitto tra diverse tifoserie, che troppo facilmente conduce allo scontro appena si esca dal territorio della virtualità.

Logica conseguenza è dunque un discorso sociale dove la violenza verbale sta prendendo il sopravvento come anche in altre occasioni osservabile, ed è una modalità che si manifesta nei confronti di chi la pensa diversamente, che traspare e si manifesta persino in chi vorrebbe prendere le distanze da certi atteggiamenti.

L’intolleranza è dunque il sentimento in ascesa, perché con buona pace di tanti sbandierati principi, la capacità di accettare chi la pensa diversamente è sempre molto difficile.

Conclusioni

Tornando brevemente ai fenomeni calcistici, come non ricordare, per chi ha qualche primavera, delle partitelle tra ragazzi nei campetti di periferia, un quartiere contro un’altro, autentiche battaglie, dove non raramente volava qualche sberla? Il calcio (spesso anche altri sport di squadra) ha un profondo radicamento con l’identità e le relazioni nei e tra i gruppi, diventa inevitabilmente fenomeno sociale e quando si verificano o si creano artatamente particolari condizioni, i comportamenti degenerano irrimediabilmente, ne più ne meno come accade nei conflitti di altra natura; questo tanti autorevoli commentatori da talk show e giornalisti dovrebbero saperlo.

Non è questa la sede per approfondire il discorso ma è certo che per disinnescare certe degenerazioni ci sarebbe bisogno di un’ analisi competente e seria a cui far seguire comportamenti e assunzioni di responsabilità oltre a misure adeguate che non siano solo repressive.

Concluderei riportando due commenti che dicono cose interessanti e che testualmente recitano:

“episodio ignobile, che dimostra come il fanatismo calcistico non abbia niente da invidiare al terrorismo in nome del fondamentalismo religioso”

“Non è solo il calcio, purtroppo. basta vedere il linguaggio usato da certi politici e da buona parte dei naviganti. Violenza verbale gratuita che trova sempre qualcuno pronto a metterla in pratica.”

Per cui tornando al fenomeno delle interazioni virtuali si può concludere dicendo che queste in fondo registrano e ripropongono nell’ambiente che le accoglie e nei formati possibili, la riedizione di atteggiamenti ed istanze sociali della quotidianità.

Isteria, violenza verbale, superficialità, narcisismo, intolleranza, conformismo, sono alcuni dei costituenti che si rintracciano nelle parole, che svelano le idee comuni e le narrazioni collettive, qualunque sia la tematizzazione sulla quale queste interazioni si realizzano.

Fino a che non ci si emanciperà dalle proprie debolezze, oserei dire di ordine cognitivo, non credo che ci si debba sorprendere più di tanto di quanto accade.

1 Per un’ ampia e completa trattazione di questa parte si veda in G. Boccia Artieri – Stati di Connessione – Ed. Franco Angeli 2012